TRIO(KENWOODの前身)のTS-600がある。製造後、40年以上経過しており、当然メーカーでは修理不可となっている。送受信はできるのだが、スケルチが効かない。SSBでは問題ないのだが、やはりFMをワッチしている時は、ノイズが耳につき辛いものがある。

ということで、修理したので備忘録として残します。

ネットを検索していたら、スケルチ故障はノイズアンプの回路付近が怪しいことが分かった。この回路は、IF基板に実装されており、パネルのスケルチSWに接続されているので、多分このあたりだろう。ノイズアンプに使われているTRはQ12,Q13,Q14でいずれも2SC733(Y)である。

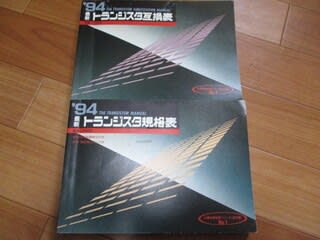

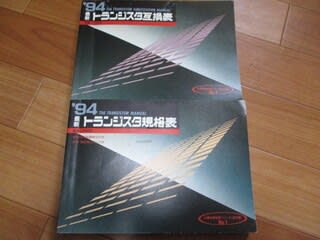

相当古いTRで、EOL(生産終了)になっているだろう。トラジスタ互換表で、取り換えられるTR(トランジスタ)を検索したら、2SC1815(以下C1815)が載っていた。この(Y)タイプだと、沢山手持ちがある。

TR規格表で、ざっとスペックを確認して、足のピンを確認しようとしたら、94年度版の規格表には2SC733(以下C733)がすでに削除されていた。たしか、88年度版があったなと調べたら、こっちには載っていた。C733とC1815の足の配置は(ECB)で同一なので、そのままの方向で差し替えが効きます。

まず、Q12⇒Q13⇒Q14と交換していきます。状況に変化はありません。40年以上経過した電解コンデンサがどれほど劣化しているかを見るために、10μF16Vのケミコンをいくつか測定してみました。ちょうど新品の手持ちがあったので、一度取り外したものは交換します。7個測定したところ、驚くべきことに、すべてのケミコンが規定値以上の数値を示しました。ELNAのケミコン恐るべし。(写真は6個)

さて、ノイズアンプではなかったら、次は電圧リミッター回路です。ここは、2SC460(B)(以下C460(B))が多用されており、このTRは経年劣化で不具合が起きる事象がいくつか報告されているようです。TS-600/TS-700では、このTR劣化による故障も多いようです。

C460(B)かぁ。これもEOLだよな。互換表で調べたら、以下がヒットしました。

2SC2839/941TM/1675/829/710/2410 いずれも手に入りずらいTRばかりです。なんとかならんかなぁと思って、検索していたら若松通商でC460が売っているではありませんか。早速、予備も含めて10個ほど注文しました。

しかし、やはりQ12~14がくさいんだがなぁと思い。取り外したTRをよく見たら、なんか形状が異なるやつが1個あった。(Q14のTR:ディテクター用)

なんじゃこりぁぁ!

回路図を見直したが、Q12~14は、確かにC733(Y)と書いてある。あ、昔スケルチが効かなくなってメーカー修理に出したことがあった。多分、その際にC458(B)に交換されていたんだろう。

C1815(Y)のピンアサインは以下の通りです。外形番号は、規格表によると33。

一方、C458(B)のピンアサインは、以下の通りです。外形番号は、規格表によると138。

外形番号138のC458だとC1815(Y)と同一なのだが、外形が「B」タイプのようで、ピンアサインがBCEとなっており、C1815(Y)とは逆だった。

せっかく交換したTRのはんだを外し、向きを変えて取り付けなおしたら直った。ばっちりスケルチが動作するようになりました。

取り外したC458を簡易マルチファンクションテスターで測定してみたところ、完全に壊れているわけではなく、hfe=102と低下が認められました。C733のhfeは、規格表によると70~700と幅があるが、劣化して回路の限界値を下回ったものと思われる。

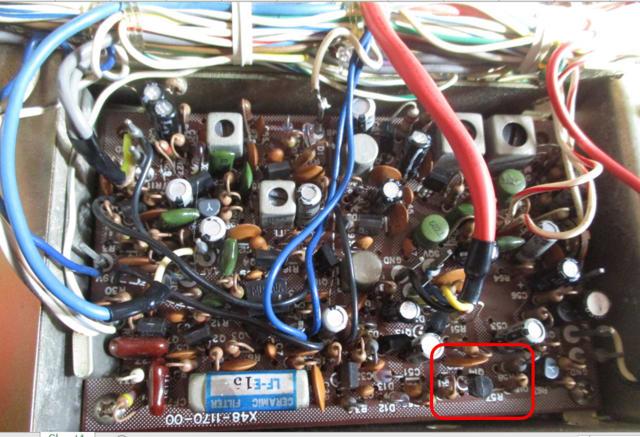

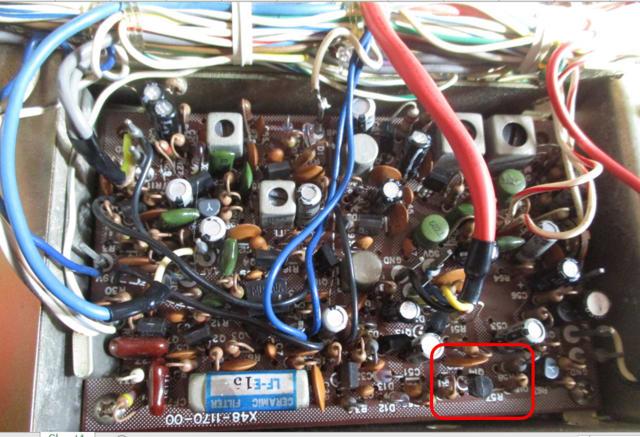

今回故障した、回路図上のQ14の位置です。

IF基板上のQ14の位置です。これは、間違った方向にC1815(Y)を取り付けた写真です。

Q12とQ13(C733Y)ですが、hfeを計ると以下のようになりました。

Q12:hfe=169(△)劣化が認められる。

Q13:hfe=213(〇)正常と思われる。

また、互換品のC1815(Y)のhfeは212なので、差し替えて大丈夫そうです。(正常に動作しています)

C460(※)は貴重なEOL品なので、この先TS-600で故障の際には役に立つかもしれず、大事に保管しておきます。

【教訓】

・思い込みは失敗のもと。回路図と、実部品を良く確認しろ。

・古い規格表は、大事にしろ。いつ役に立つか分からない。

残りの不具合は、センターメーターが動作しないことです。そのうち、何とかするかも。

-------------------------------------------------------------------

追記

※今回購入した2SC460のhfeを計ってみたら、50前後だった。パッケージを良く見たらC460(A)となっており、一番ランクが下のものだったことが判明。ネットで調べてみたら、C460のランクは以下のようです。

A:35~70

B:60~120

C:100~200

ということで、最低でもBランクが必要と思われます。Aランクだと多分ダメと思うので、いざとなったら代替品を探した方がいいかも。うかつでした。(試しにIFユニットの1つを差し替えてみたら、動作不可でした)

ということで、修理したので備忘録として残します。

ネットを検索していたら、スケルチ故障はノイズアンプの回路付近が怪しいことが分かった。この回路は、IF基板に実装されており、パネルのスケルチSWに接続されているので、多分このあたりだろう。ノイズアンプに使われているTRはQ12,Q13,Q14でいずれも2SC733(Y)である。

相当古いTRで、EOL(生産終了)になっているだろう。トラジスタ互換表で、取り換えられるTR(トランジスタ)を検索したら、2SC1815(以下C1815)が載っていた。この(Y)タイプだと、沢山手持ちがある。

TR規格表で、ざっとスペックを確認して、足のピンを確認しようとしたら、94年度版の規格表には2SC733(以下C733)がすでに削除されていた。たしか、88年度版があったなと調べたら、こっちには載っていた。C733とC1815の足の配置は(ECB)で同一なので、そのままの方向で差し替えが効きます。

まず、Q12⇒Q13⇒Q14と交換していきます。状況に変化はありません。40年以上経過した電解コンデンサがどれほど劣化しているかを見るために、10μF16Vのケミコンをいくつか測定してみました。ちょうど新品の手持ちがあったので、一度取り外したものは交換します。7個測定したところ、驚くべきことに、すべてのケミコンが規定値以上の数値を示しました。ELNAのケミコン恐るべし。(写真は6個)

さて、ノイズアンプではなかったら、次は電圧リミッター回路です。ここは、2SC460(B)(以下C460(B))が多用されており、このTRは経年劣化で不具合が起きる事象がいくつか報告されているようです。TS-600/TS-700では、このTR劣化による故障も多いようです。

C460(B)かぁ。これもEOLだよな。互換表で調べたら、以下がヒットしました。

2SC2839/941TM/1675/829/710/2410 いずれも手に入りずらいTRばかりです。なんとかならんかなぁと思って、検索していたら若松通商でC460が売っているではありませんか。早速、予備も含めて10個ほど注文しました。

しかし、やはりQ12~14がくさいんだがなぁと思い。取り外したTRをよく見たら、なんか形状が異なるやつが1個あった。(Q14のTR:ディテクター用)

なんじゃこりぁぁ!

回路図を見直したが、Q12~14は、確かにC733(Y)と書いてある。あ、昔スケルチが効かなくなってメーカー修理に出したことがあった。多分、その際にC458(B)に交換されていたんだろう。

C1815(Y)のピンアサインは以下の通りです。外形番号は、規格表によると33。

一方、C458(B)のピンアサインは、以下の通りです。外形番号は、規格表によると138。

外形番号138のC458だとC1815(Y)と同一なのだが、外形が「B」タイプのようで、ピンアサインがBCEとなっており、C1815(Y)とは逆だった。

せっかく交換したTRのはんだを外し、向きを変えて取り付けなおしたら直った。ばっちりスケルチが動作するようになりました。

取り外したC458を簡易マルチファンクションテスターで測定してみたところ、完全に壊れているわけではなく、hfe=102と低下が認められました。C733のhfeは、規格表によると70~700と幅があるが、劣化して回路の限界値を下回ったものと思われる。

今回故障した、回路図上のQ14の位置です。

IF基板上のQ14の位置です。これは、間違った方向にC1815(Y)を取り付けた写真です。

Q12とQ13(C733Y)ですが、hfeを計ると以下のようになりました。

Q12:hfe=169(△)劣化が認められる。

Q13:hfe=213(〇)正常と思われる。

また、互換品のC1815(Y)のhfeは212なので、差し替えて大丈夫そうです。(正常に動作しています)

C460(※)は貴重なEOL品なので、この先TS-600で故障の際には役に立つかもしれず、大事に保管しておきます。

【教訓】

・思い込みは失敗のもと。回路図と、実部品を良く確認しろ。

・古い規格表は、大事にしろ。いつ役に立つか分からない。

残りの不具合は、センターメーターが動作しないことです。そのうち、何とかするかも。

-------------------------------------------------------------------

追記

※今回購入した2SC460のhfeを計ってみたら、50前後だった。パッケージを良く見たらC460(A)となっており、一番ランクが下のものだったことが判明。ネットで調べてみたら、C460のランクは以下のようです。

A:35~70

B:60~120

C:100~200

ということで、最低でもBランクが必要と思われます。Aランクだと多分ダメと思うので、いざとなったら代替品を探した方がいいかも。うかつでした。(試しにIFユニットの1つを差し替えてみたら、動作不可でした)

多分このTS-600だと思うのですが横浜の事業所の中にこれだと思われる機種が飾ってありました。

あそこの建物の4階が食堂やラウンジなのですが、食堂と通路の間にガラスのショーケースが5~6つ置いてあり、歴代の無線機が展示されていたのです。

全ての無線機ではないし、きちんと管理・展示されているわけでもなくて説明書きがあるのはごく一部で後は物置状態でした。(説明書きは何かのショーで展示したもの)

プリント板を見るとケーブルをつなぐのが端子へのワイヤーラッピングかはんだ付けのようですね。

私が社会に出た時はもう止めていた工法です。

全てコネクタに変わっていました。

しかも部品類が全部リード部品ですね。

2SC1815は個人的趣味に最も使ったTRで、仕事では治具やテストシステムを作る以外に製品設計では一度も使ったことがありません。

このTRはAF用なので代わりとしてチップタイプの2SC2712か2714を使いました。

PCmaxは下がりますが元々パワー食わせる用途ではありませんので問題なしです。

半導体よりケミコンの方が問題なかったのは驚きです。時代という事もあるかもしれませんが、今やシビアな産業用除けば半導体の寿命なんて機器の廃棄より長いと言われますね。

エルナーのケミコンは品質で問題になった記憶がありません。国産品では他にもニッケミとかありますが、エルナーは圧倒的に安くて対応が抜群でした。

実は同社からはケミコン以外にプリント板を大量に購入していて、確か携帯に参入する前の1993年ころまでは全社レベルでも購入金額1位でした。

当時はプリント板とケミコンをK社が全く買わなくなったらエ社がひっくり返る、というくらいでした。

だからK社向けの生産設備の増設とかやってくれていたのです。工場見学も同業他社に比べてKは特別扱いを受けていたと思います。

(以前mixiに書いた琵琶湖近くの工場見学、近江ステーキの接待などもです。)

携帯参入時では6層IVH基板を使うにあたりエ社では値段や設計ルールの微細さに付いてこれなかったので豊田市にある日本サーキットに発注先を変えたんです。

確かその後は日本サーキットと日本CMKの両方を使い、エ社は携帯では使ったか覚えていません。

なお日本CMKは当時~今でも世界最大のプリント板メーカです。外資ではなくて昔の社名は中央銘版工業とか言っていました。大手自動車メーカーのCPUのP板も作っていて数か所見学に行きましたが圧倒されるほどの規模でした。

そういえば私がKに入社した年はまだT社で翌年Kに変わりました。社内発表ではなくTVで先に知ったのですが。

基板の接続は、基本ラッピングです。はんだ付けに見える箇所は、修理中にストレスがかかって切断したため、やむなくはんだ付けで補修しました。

ケミコンは劣化しているだろうという前提で、いくつかテストしたところ、全く問題なかったのは驚きでした。当時、エルナー社とは、K社は取引が多かったのですね。この時代のケミコンは質がいいということを聞いたことがあります。最近はやりのC国製は、安いが最初から容量が少ない(一応10%以内だそうですが)、耐久性がないなどの話も聞きます。

リード部品なので、修理がしやすいというのがあります。また、汎用品も流通しているので、もうしばらくは大丈夫でしょう。古い機械ですが、なるべく延命できるように手入れします。

パターンへのベタ付けは今でもイレギュラーでやることはありますが、カーレースF1用機器では絶対にダメと聞きました。

ある時期私の隣の机の島がF1に積む無線機開発チームだったのです。

そこの人から色々教えてもらった事があります。

初めてF1用無線機、関連装置に着手したころ考えられない経験をしたとか。

それらの例↓

●F1カーのエンジンの振動は物凄くてDIPタイプのIC(ロジック用やオペアンプの両側に足が出たリードタイプIC)がプリント板に半田付け実装してあるのに物凄い振動でICの足が千切れる。

●プリント板のパターンに半田でベタ付けしたリード線が振動でプリント板のパターンごと剥がれてしまう。

●リードタイプのケミコンを通常どおりプリント板に根元まで挿して半田付けすると、振動でケミコン自体が壊れてしまう。

→ケミコンってアルミ箔と絶縁紙が重ねて巻いてあるので、これが吹っ飛んでしまう。

などを聞いて驚きました。普通のプリント板用コネクターの方がもつそうです。 他にはあちこちをボンド付けしたりもするそうですが、振動でドライバーの体がおかしくなるのでは?と思いました。

その人の作業台にはキルティングで出来た可愛い模様の付いたヘルメットケースが置いてあって「あぐり」と書いてありました。

鈴木亜久里のメットケースです。ヘルメットの中にヘッドセットを組み込む為に預かったそうです。

しかし、プリント基板にはんだ付けされている部品が、ぶっとぶなんて考えもしませんでした。やはりメーカーの中でも特殊分野なので、専門のチームがあるということですね。

そんな激しい振動の中、運転し続けるドライバーも凄いと思います。