【2015年1月28日】

2013年12月に、国立新美術館で『印象派を超えて 点描の画家たち』と名付けられた美術展を見たことがある。シニャックやスーラを中心とする画家たちの展覧会という点では、今回の新印象派展と似てはいるが、画家たちの括りはずっと緩やかだったように思う。

「新印象派」という括りは、もっと濃密な影響関係、交友関係のある画家たちをきわめて限定的に意味しているようだ。

新印象派を象徴する絵画は、《グランド・ジャッド島の日曜日の午後》というジョルジュ・スーラの代表作である。モネもルノワールも参加しなかった1886年の最後の印象派展にスーラとシニャックは初めて参加した。スーラが出品した《グランド・ジャッド島の日曜日の午後》は、「新しい運動のマニフェストと見なされた」 (『図録』 [1]、p. 29)という。「新印象派」の誕生である。

【左】ポール・シニャック《アニエール、洗濯船》1882年、油彩・カンヴァス、38.6×56cm、

公益財団法人上原美術館 上原近代美術館 (図録、p. 27)。

【右】ジョルジュ・スーラ《石割り》1882年、油彩・カンヴァス、33×41cm、

個人蔵(図録、p. 28)。

展覧会の展示は、新印象派に影響を与えた印象派のモネやピサロから始まる。1986年以前のシニャックやスーラは、《アニエール、洗濯船》や《石割り》のような印象派の影響下の絵を描いていた。

スーラは夭逝してしまうものの、この美術展は、印象派の画風から始まった新印象派の画家たちの画業の変遷あるいは発展を展望する形で展示されていて、きわめて構成的な展示は、私にとってはとても受容しやすいのだった。

ジョルジュ・スーラ《セーヌ川、クールブヴォワにて》1885年、油彩・カンヴァス、

81×65.2cm、個人蔵(図録、p. 34)。

新印象派にとって最も重要な意味を持つスーラの《グランド・ジャッド島の日曜日の午後》は展示さていなかったが、その一部を切り取って拡大したような《セーヌ川、クールブヴォワにて》からその画風を想像することが出来る。

もっとも特徴的な点描(分割主義)という画法はさておき、人物像もまたスーラ独特である。ギリシャ美術に範を求めたデルヴォーやシャヴァンヌのように、人物をまるで美しい塑像のように描いていると私には思えるのだ。

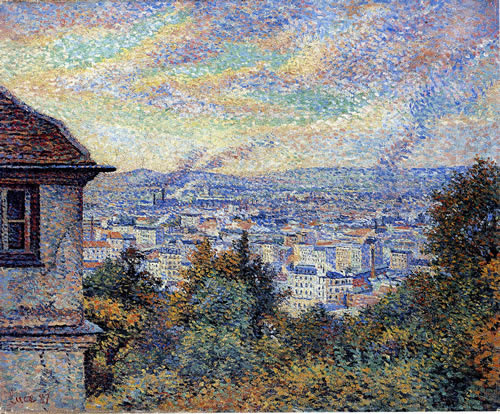

マクシミリアン・リュス《モンマルトルからのパリの眺め》1887年、油彩・カンヴァス、

54×65cm、プティ・パレ美術館、ジュネーヴ (図録、p. 72)。

スーラ亡き後の新印象派はシニャックを中心として活動していくのだが、私は、これまでよく知らなかった二人の画家に注目した。その一人が、マクシミリアン・リュスである。

《モンマルトルからのパリの眺め》の前で、はたと考え込んでしまったのである。この絵は、手前の建物、周囲の森、森の向こうのパリ、そして空という距離と色彩の異なる4つのパートから構成されていると見ることができよう。

4つのパートの中で、森の木々の描写において点描のもっとも優れた効果が発揮されていると感じたのが、考え込む発端であった。つまり、点描が優れて効果を顕わす場合とそうでない場合があるのではないかと思ったのである。

建物の屋根を除けば、森の部分がもっとも暗い。その暗さが優れた点描効果の理由なのではないか。理由は単純である。絵の具を使用して描くかぎり、さまざまな色を隣り合わせれば次第に暗色に近づく。限りなく黒に近い色は点描では容易に表現できるが、限りなく白に近い色は難しい。暗色ほど、深みや色相にさまざまなヴァリエーションを持たせることができるのではないか。そう考えたのである。

マクシミリアン・リュス《ルーブルとカルーゼル橋、夜の効果》1890年、

油彩・カンヴァス、63.5×81.5cm、個人蔵 (図録、p. 80)。

最初に展示されていたリュスの絵は《モンマルトルからのパリの眺め》であるが、その後に登場するリュスの絵は、他の点描の画家と比べれば暗色、濃色の絵が多い。《ルーブルとカルーゼル橋、夜の効果》もその一つであるが、文字通り、夜が主題となっている。

シニャックの明るい港の風景などを新印象派の絵画であるとイメージしていた私にとっては、リュスの暗い、あるいは濃色の風景というのは、ちょっとした驚きと言っていいほど新鮮なのであった。

【左】テオ・ファン・レイセルベルヘ《マリア・セート、後のアンリ・ヴァン・ド・ヴェルド夫人》1891年、

油彩・カンヴァス、118×84.5cm、アントワープ王立美術館 (図録、p. 90)。

【右】テオ・ファン・レイセルベルヘ《マルト・ヴェルハーレンの肖像》1899年、油彩・カンヴァス、

100.5×81.5cm、文学資料館・美術館、ブリュッセル (図録、p. 105)。

リュスの濃色の絵における点描の成功などということを考えていた分だけ、《マリア・セート、後のアンリ・ヴァン・ド・ヴェルド夫人》の顔のハイライトの表現に感動してしまった。優れた画家は、限りなく白に近い色も点描で表現する、いや、もうそこではすでに点描を越えているのだ、と感心したのである。

【上】アンリ=エドモン・クロス《農園、朝》1893年、油彩・カンヴァス、65×98cm、

ナンシー美術館 (図録、p. 94)。

【下】アンリ=エドモン・クロス《農園、夕暮れ》1893年、油彩・カンヴァス、

65×92cm、個人蔵 (図録、p. 95)。

この美術展で注目したもう一人の画家は、アンリ=エドモン・クロスである。農園の風景そのものはとくに珍しい主題ではないのだが、色彩の淡さが醸し出す幻想性と意匠化された松の描き方に驚いたのである。

遠目では淡いグラデーションがべた塗りのように見えて、どこか日本画を思わせるものがあった。近づくとじつに細かい点描で、もう一度感心するという仕組みにうまく乗せられていた。

【左】アンリ=エドモン・クロス《山羊のいる風景》1895年、油彩・カンヴァス、2×65cm、

プティ・パレ美術館、ジュネーヴ (図録、p. 113)。

【右】アンリ=エドモン・クロス《プロヴァンスの風景》1898年、油彩・カンヴァス、60×81.2cm、

ヴァルラフ・リヒャルツ美術館 コルプー財団、ケルン (図録、p. 115)。

《農園、朝》などでは、グラデーションのある淡い感じの色が主だったのに、その数年後のクロスの絵は、原色に近い色が使われるようになる。また、意匠化されていた松も写実的に変化している。

《プロヴァンスの風景》では草叢に座っている男女二人の人物が描かれているが、浮き上がっているような奇妙な感じを受ける。強いて言えば、立体的なモンタージュとでも言いたくなるような描き方である。

【左】マクシミリアン・リュス《海の岩》1893年、油彩・カンヴァス、59.9×81.1cm、

個人蔵 (図録、p. 118)。

【右】マクシミリアン・リュス《シャルルロワの工場》1903年頃、油彩・カンヴァス、

48×44cm、シャルルロワ美術館 (図録、p. 123)。

クロスの絵に次第に原色が多くなるように見受けられたが、それは先に挙げたリュスの絵も同様である。原色に近い色が使用されているばかりではなく、点描の点が大きく粗く(大胆に)なっている。

美術展では、リュスやクロスの画風の変化も含めて、「色彩の解放」そして「フォーヴィズムの誕生へ」というコーナーを設けて締めくくっている。

【左】ポール・シニャック《マルセイユ、釣舟》または《サン=ジャン要塞》1907年、油彩・カンヴァス、

【左】ポール・シニャック《マルセイユ、釣舟》または《サン=ジャン要塞》1907年、油彩・カンヴァス、

50.5×61.5cm、アノンシアード美術館、サントロペ (図録、p. 129)。

【右】アンリ=エドモン・クロス《裸婦習作》[1906-08年]、油彩・厚紙、34×26.7cm、

文学資料館・美術館、ブリュッセル (図録、p. 138)。

新印象派の中心人物であるシニャックの海の絵《マルセイユ、釣舟》もまた、原色の赤と青に近い色で、描点も大きくなっている。

習作とはいえ、クロスの《裸婦習作》ではさらに描点が大きくなっているうえに、裸体の女性はすでに点描で描かれてはいない。大胆な色彩と筆使いは、もうフォーヴィズムの領域に足を踏み込んでいるように見える。

【左】アンリ・マティス《日傘の女性》1905年、油彩・カンヴァス、46×37.5cm、

マティス美術館、ニース (図録、p. 139)。

【右】アンリ・マティス《ラ・ムラード》1905年、油彩・カンヴァス、28.5×35.5cm、

個人蔵 (図録、p. 141)。

展示の締めは、フォーヴィズムである。新印象派の画家たちと親交のあったマティスの《日傘の女性》は、マティス流の点描画で、新印象派の点描の画家たちへのオマージュでもあろうか。私の勝手な印象だが、なにか微笑ましいのであった。

新印象派の変遷(展開)からフォーヴィズムへという展示構成はたいへん説得力があって、大いに納得して会場を後にしたのである。

[1] 『新印象派――光と色のドラマ』図録(以下、『図録』)(日本経済新聞社、2014年)。