「にしん街道」の木柱を訪ねながら、国道229号を瀬棚町方面から北上すると武蔵坊弁慶の伝説がある岬の公園に大きな弁慶の銅像や「弁慶の土俵」が見える。

岬は「政泊」という所で、松浦武四郎の「西蝦夷日誌 壽津(寿都)領」には、此の地について記録している。

『十年前には未だ此邊が落々たる茅屋のみなりしが、今は漁櫓(ぎょえん)商戸麟次し、其繁昌知るべし。・・・レゝマキ泊(番屋、いなり)、和人沙まさ泊と云う。(政泊)フエヲマイ(岩岬、穴有)、此穴を以て故號。従ㇾ是大岩なる故、九折を上がり平野に出。ここをベニツケウ(弁慶岬)(大岬)と云う。・・・また弁慶が甲冑を曝せし處也とて、弁慶岬とも云えり。また、マレイ岬とも云う、・・・此處に弁慶の角力場と云う物有』と弁慶の土俵のことも記録していた。

弁慶の銅像をカメラに収めたら、白と赤の灯台があった。

後日調べると「弁慶岬灯台」は最初に点灯されたのは、明治23年(1890)12月というのでかなり古いものだが、昭和27年(1952)改築されている。

寿都もかつてはにしん漁で栄えた町。歌棄の旧佐藤家漁場や旧鰊御殿(橋本家)がある。佐藤家は訪ねたが、旧鰊御殿の方は残念ながら、私は未訪問。

弁慶岬と灯台

弁慶銅像

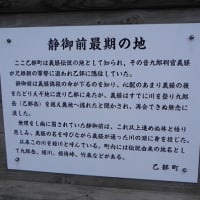

弁慶の土俵跡と説明版

説明の文字は古くなって読めないが・・・「義経は平家から南部、津軽を経て北海道に渡り、この寿都に滞留し・・・アイヌの人々と・・・大きな下駄の足跡があったとつたえられる。」(読めた部分のみ)

公園のトイレの外壁には義経と弁慶のレリーフでかたどられている。

この後、寿都町の漁港近くにある「道の駅 みんなとま~れ寿都」に立ち寄り、漁港側にある「にしん街道」木柱と「保津船」を訪ねた。

岬は「政泊」という所で、松浦武四郎の「西蝦夷日誌 壽津(寿都)領」には、此の地について記録している。

『十年前には未だ此邊が落々たる茅屋のみなりしが、今は漁櫓(ぎょえん)商戸麟次し、其繁昌知るべし。・・・レゝマキ泊(番屋、いなり)、和人沙まさ泊と云う。(政泊)フエヲマイ(岩岬、穴有)、此穴を以て故號。従ㇾ是大岩なる故、九折を上がり平野に出。ここをベニツケウ(弁慶岬)(大岬)と云う。・・・また弁慶が甲冑を曝せし處也とて、弁慶岬とも云えり。また、マレイ岬とも云う、・・・此處に弁慶の角力場と云う物有』と弁慶の土俵のことも記録していた。

弁慶の銅像をカメラに収めたら、白と赤の灯台があった。

後日調べると「弁慶岬灯台」は最初に点灯されたのは、明治23年(1890)12月というのでかなり古いものだが、昭和27年(1952)改築されている。

寿都もかつてはにしん漁で栄えた町。歌棄の旧佐藤家漁場や旧鰊御殿(橋本家)がある。佐藤家は訪ねたが、旧鰊御殿の方は残念ながら、私は未訪問。

弁慶岬と灯台

弁慶銅像

弁慶の土俵跡と説明版

説明の文字は古くなって読めないが・・・「義経は平家から南部、津軽を経て北海道に渡り、この寿都に滞留し・・・アイヌの人々と・・・大きな下駄の足跡があったとつたえられる。」(読めた部分のみ)

公園のトイレの外壁には義経と弁慶のレリーフでかたどられている。

この後、寿都町の漁港近くにある「道の駅 みんなとま~れ寿都」に立ち寄り、漁港側にある「にしん街道」木柱と「保津船」を訪ねた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます