2015年7月24日、「千島樺太交換条約とアイヌ」について市立函館博物館で開催しているので見に行こう・・・と函館公園に向かった。

市立函館博物館玄関。

静かな館内をゆっくりと見ることが出来た。

「時旅~写真で辿る千島アイヌの歩み

函館~根室~千島写真紀行」

解題として学芸員さんのメッセージが展示されている。

『近年、学術分野に限らず観光など様々な面においてアイヌ文化が脚光を浴びている』と紹介

例えとして、アイヌ語のあいさつ「イランカラプテ」を「北海道のおもてなし」など広く推進されるなど・・・と写真家谷杉氏の現地取材など解題として紹介していた。

小島倉太郎(1860~1895)明治初期の函館でロシア語通訳をしていたと紹介。

小島倉太郎の写真と「時旅・・・」のコーナー

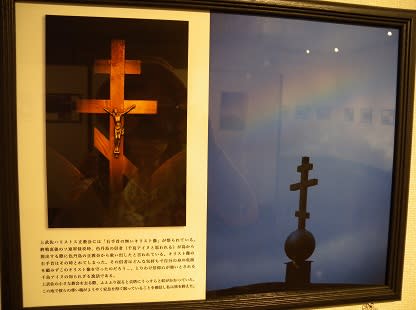

「中標津の小さな教会」

印象に残ったのは日本人最初のイコン画家山下りんの描いた優しいイコンが傷ついた千島アイヌたちの心を癒したという

上武佐ハリストス正教会の写真

「右手首の無いキリスト像」

「樺太アイヌの強制移住」

説明を見ると

『樺太の先住民族である樺太アイヌ(自称エンチウ)は主に狩猟、漁労や交易部駅で生活を営んでいた』樺太アイヌの多くは供託締結後に日本国籍を選択し、樺太と目と鼻の先にある宗谷地方へ移住。

1876年、開拓使長官である黒田清隆の意向で、854m里の樺太アイヌは対雁(現在の江別市)に強制的に移住させられた。慣れない土地での慣れない生活に疲弊しかれらは、たコレラや天然痘などの疫病で多くの人が夷もちを落とした。1905年(明治38年)締結されたポーツマス協約で南樺太が日本領になると、ほとんどの樺太アイヌは樺太へ戻って行った。1945年(昭和20年)の廃線で、多くの樺太アイヌは再度北海道などへ移住を余儀なくなくされた・・・という。彼らは自ら望んだ道ではなく歴史の変化に翻弄されたのかな・・・と思わずにはいられない。

対雁を巡検した樺太アイヌの写真(右)と「厚司判官松本十郎」(左)について

開拓使松本十郎は移住に先立ち、宗谷から対雁を巡検した樺太アイヌと開拓使。(この写真の原本は鶴岡郷土資料館所蔵・・・とのことで、複写)

『身分の高低や民族の違いにとらわれず人に接し、アイヌからも信頼されて、アイヌのアットウシをあいようしていたことから「厚司判官」の名で親しまれていた。樺太アイヌの強制移住の際には、樺太アイヌの陳情を受けて黒田清隆に反対意見を上申するもの受け入れられず辞職した』・・・彼はその後終生官職には就かず、故郷の山形県鶴岡で生活を送った・・・。

松浦武四郎が描いた山川取調の中の「樺太」の地図が床面に大きく展示されていた。

其の外、日本最古の現存する展示ケース(明治時代の開拓使函館雁博物場で使用)のものやカヌーが展示してある

市立函館博物館玄関。

静かな館内をゆっくりと見ることが出来た。

「時旅~写真で辿る千島アイヌの歩み

函館~根室~千島写真紀行」

解題として学芸員さんのメッセージが展示されている。

『近年、学術分野に限らず観光など様々な面においてアイヌ文化が脚光を浴びている』と紹介

例えとして、アイヌ語のあいさつ「イランカラプテ」を「北海道のおもてなし」など広く推進されるなど・・・と写真家谷杉氏の現地取材など解題として紹介していた。

小島倉太郎(1860~1895)明治初期の函館でロシア語通訳をしていたと紹介。

小島倉太郎の写真と「時旅・・・」のコーナー

「中標津の小さな教会」

印象に残ったのは日本人最初のイコン画家山下りんの描いた優しいイコンが傷ついた千島アイヌたちの心を癒したという

上武佐ハリストス正教会の写真

「右手首の無いキリスト像」

「樺太アイヌの強制移住」

説明を見ると

『樺太の先住民族である樺太アイヌ(自称エンチウ)は主に狩猟、漁労や交易部駅で生活を営んでいた』樺太アイヌの多くは供託締結後に日本国籍を選択し、樺太と目と鼻の先にある宗谷地方へ移住。

1876年、開拓使長官である黒田清隆の意向で、854m里の樺太アイヌは対雁(現在の江別市)に強制的に移住させられた。慣れない土地での慣れない生活に疲弊しかれらは、たコレラや天然痘などの疫病で多くの人が夷もちを落とした。1905年(明治38年)締結されたポーツマス協約で南樺太が日本領になると、ほとんどの樺太アイヌは樺太へ戻って行った。1945年(昭和20年)の廃線で、多くの樺太アイヌは再度北海道などへ移住を余儀なくなくされた・・・という。彼らは自ら望んだ道ではなく歴史の変化に翻弄されたのかな・・・と思わずにはいられない。

対雁を巡検した樺太アイヌの写真(右)と「厚司判官松本十郎」(左)について

開拓使松本十郎は移住に先立ち、宗谷から対雁を巡検した樺太アイヌと開拓使。(この写真の原本は鶴岡郷土資料館所蔵・・・とのことで、複写)

『身分の高低や民族の違いにとらわれず人に接し、アイヌからも信頼されて、アイヌのアットウシをあいようしていたことから「厚司判官」の名で親しまれていた。樺太アイヌの強制移住の際には、樺太アイヌの陳情を受けて黒田清隆に反対意見を上申するもの受け入れられず辞職した』・・・彼はその後終生官職には就かず、故郷の山形県鶴岡で生活を送った・・・。

松浦武四郎が描いた山川取調の中の「樺太」の地図が床面に大きく展示されていた。

其の外、日本最古の現存する展示ケース(明治時代の開拓使函館雁博物場で使用)のものやカヌーが展示してある

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます