泉区福岡地区は、仙台市役所の北西約15kmのところ

国道457号線根白石バイパスから県道223号泉ヶ岳公園線が泉ヶ岳方面へ向っています、北側の清川を渡った先の市道を北西に道なりに進むと鷲倉神社参道入口の鳥居が見えて来ます、鳥居脇から参道脇の道路(砂利道)を進むと神社裏側の駐車スペースを利用することが出来ます、参道脇の道路途中に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

参道入口です

鷲倉神社です

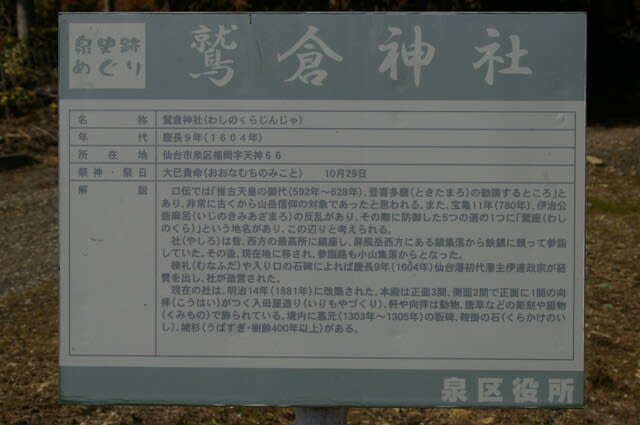

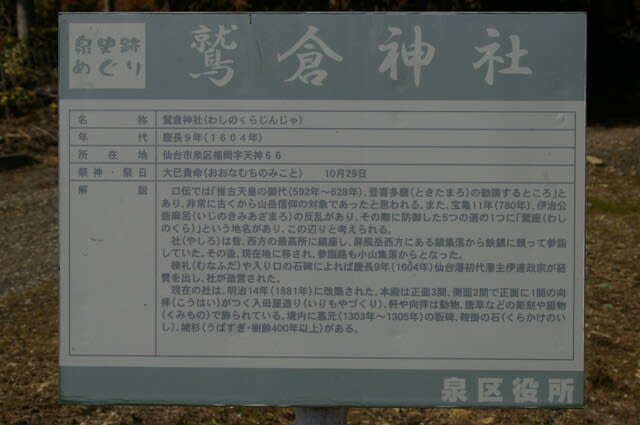

説明版です

泉史跡めぐり

鷲倉神社

年代 慶長9年(1604年)

所在地 仙台市泉区福岡字天神66

祭神・祭日 大巳貴命(おおなむちのみこと)10月29日

解説 口伝では「推古天皇の御代(592年~628年)、登喜多麿(ときたまろ)の勧請するところ」とあり、非常に古くから山岳信仰の対象であったと思われる。また、宝亀11年(780年)、伊治公砦麻呂(いじのきみあざまろ)の反乱があり、その際に防御した5つの道の一つに「鷲座(わしのくら)」という地名があり、このあたりと考えられる。

社(やしろ)は昔、西方の最高所に鎮座し、屏風岳西方にある鎖集落から鉄鎖に頼って参詣していた。その後、現在地に移され、参詣道も小山集落からとなった。

棟札(むなふだ)やあ入り口の石碑によれば慶長9年(1604年)仙台藩初代藩主伊達正宗が経費を出し、社が造営された。

現在の社は、明治14年(1881年)に改築された。本殿は正面3間、側面2間で正面に1間の向拝(こうはい)がつく入母屋造り(いりもやづくり)、軒や向拝は動物、唐草などの彫刻や組物(くみもの)で飾られている。境内に嘉元(1303年~1305年)の板碑、鞍掛の石(くらかけのいし)、姥杉(うばすぎ・樹齢400年以上)がある。

泉区役所

石碑と手水舎です

明治40年の石碑です

大正13年の石段完成記念碑です

昭和3年の瑞垣工事記念碑です

立派な鳥居です

杉並木の参道です

左手に丸い石碑が並びます、古い時代の墓石のようです

参道を進みます

岩盤の砂利道です

石段が表れます,石段はまっすぐに進んでいます、先には祠が見えます

参道へ右に曲がって急な手すりの整備された石段です

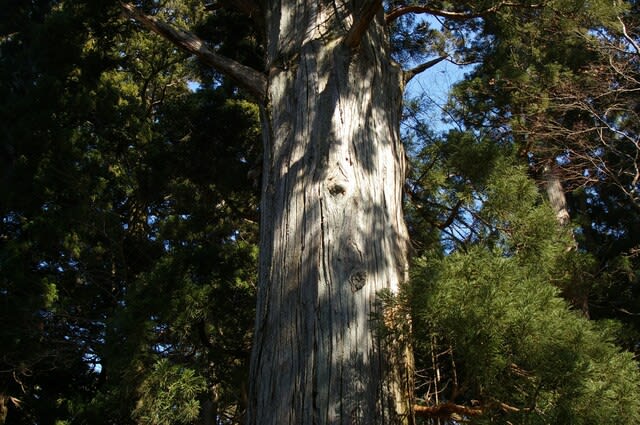

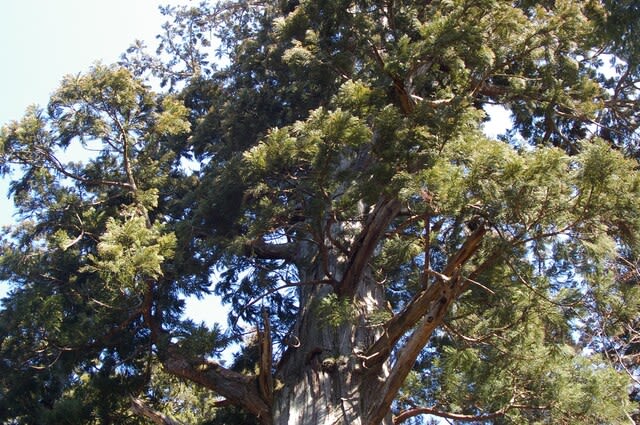

参道右に大きな幹が見えて来ました

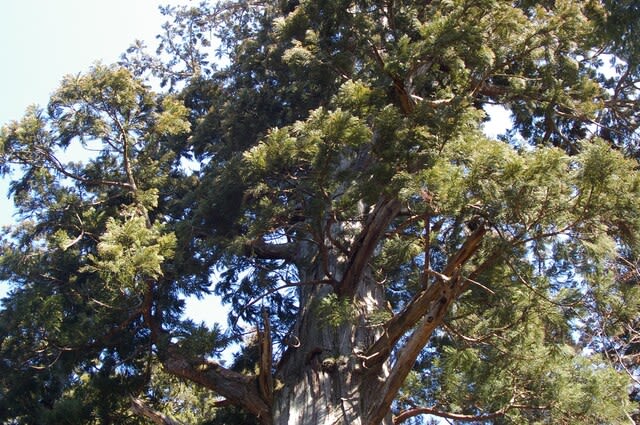

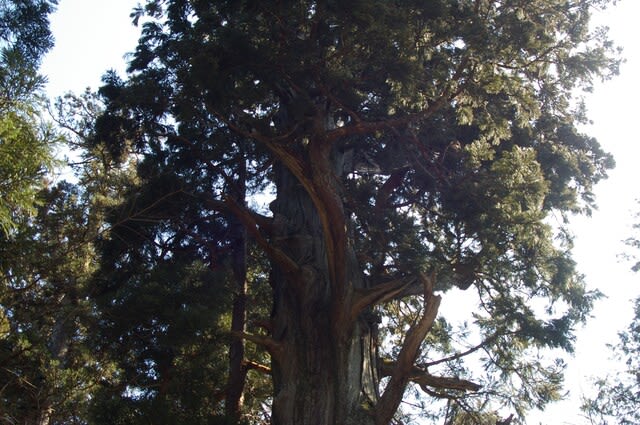

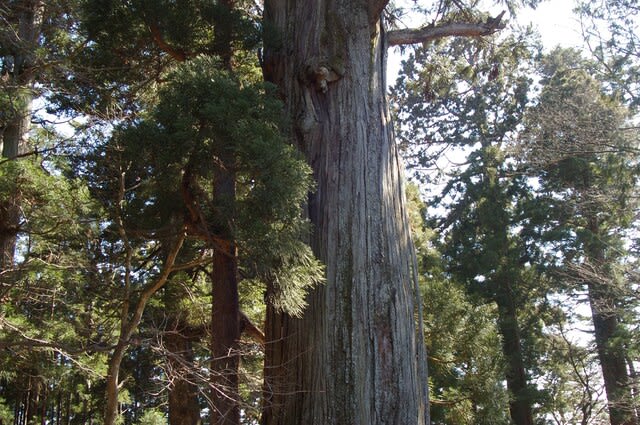

目的の姥杉(神杉)です

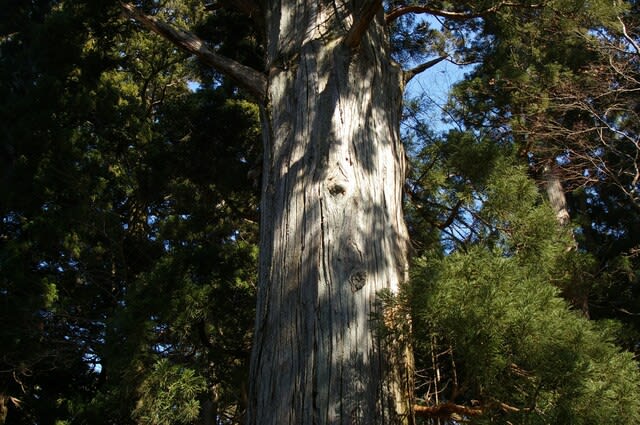

西側から、目通り幹囲8.2mの巨木です

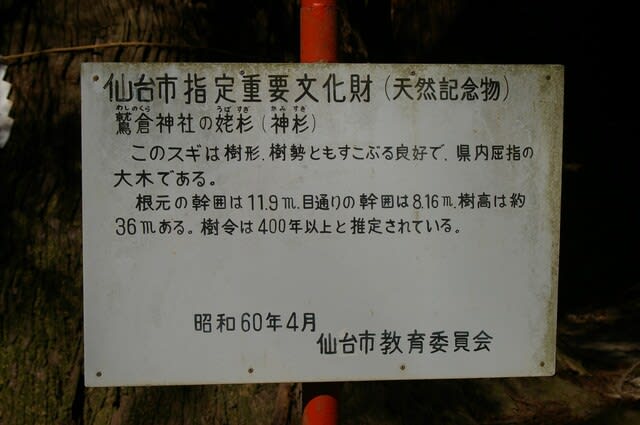

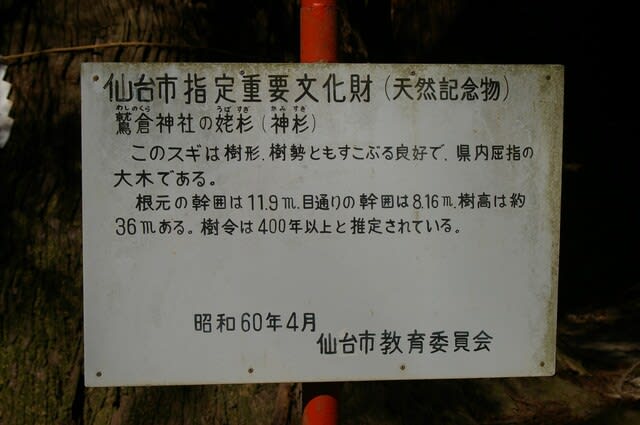

説明版です

仙台市指定重要文化財(天然記念物)

鷲倉神社の姥杉(神杉)

この杉の樹形、樹勢ともすこぶる良好で、県内屈指の大木である。

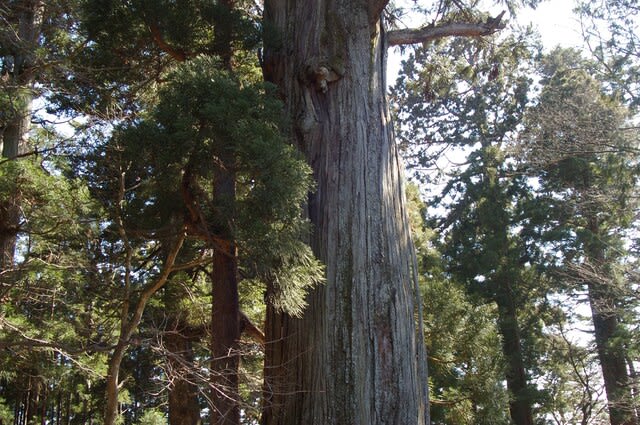

根元の幹囲は11.9m、目通りの幹囲は8.16m、樹高は約36mある。樹令は400年以上と推定されている。

昭和60年4月 仙台市教育委員会

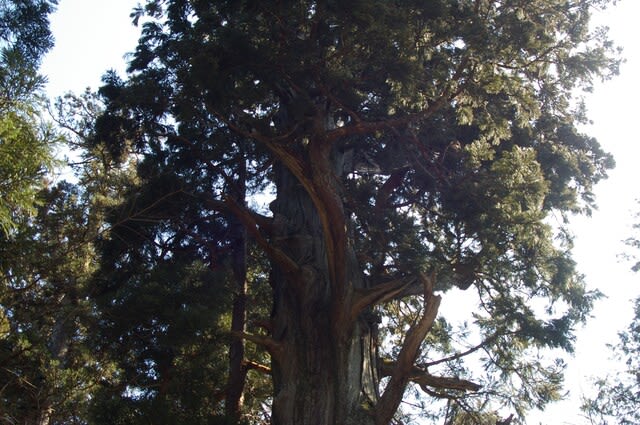

北側から

保存樹標識です

井戸でしょうか、山の頂上近くに珍しいですね

社殿側参道から振り返りました

手水舎です

狛犬です

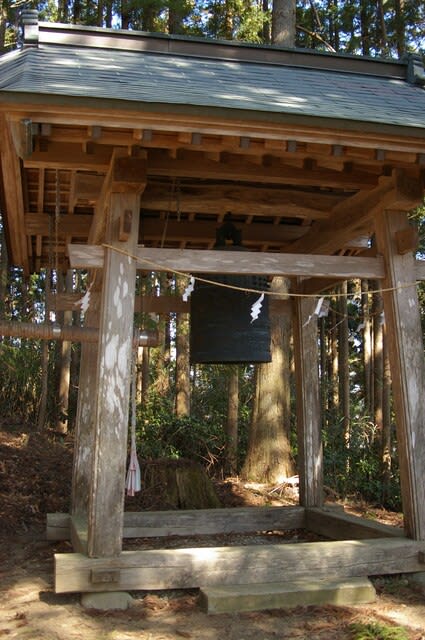

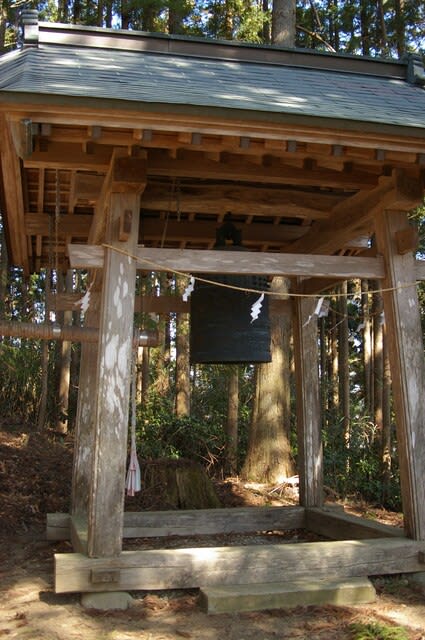

鐘楼です

拝殿です

本殿です

復興記念碑です

裏参道脇にはモミの大木が倒れて伐られています、説明版にあった社殿に倒れかかった木でしょうか

北側では、砂利の採取が行われています

西側の砂利採取跡です

裏参道の石鳥居だったようです

では、次へ行きましょう

国道457号線根白石バイパスから県道223号泉ヶ岳公園線が泉ヶ岳方面へ向っています、北側の清川を渡った先の市道を北西に道なりに進むと鷲倉神社参道入口の鳥居が見えて来ます、鳥居脇から参道脇の道路(砂利道)を進むと神社裏側の駐車スペースを利用することが出来ます、参道脇の道路途中に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

参道入口です

鷲倉神社です

説明版です

泉史跡めぐり

鷲倉神社

年代 慶長9年(1604年)

所在地 仙台市泉区福岡字天神66

祭神・祭日 大巳貴命(おおなむちのみこと)10月29日

解説 口伝では「推古天皇の御代(592年~628年)、登喜多麿(ときたまろ)の勧請するところ」とあり、非常に古くから山岳信仰の対象であったと思われる。また、宝亀11年(780年)、伊治公砦麻呂(いじのきみあざまろ)の反乱があり、その際に防御した5つの道の一つに「鷲座(わしのくら)」という地名があり、このあたりと考えられる。

社(やしろ)は昔、西方の最高所に鎮座し、屏風岳西方にある鎖集落から鉄鎖に頼って参詣していた。その後、現在地に移され、参詣道も小山集落からとなった。

棟札(むなふだ)やあ入り口の石碑によれば慶長9年(1604年)仙台藩初代藩主伊達正宗が経費を出し、社が造営された。

現在の社は、明治14年(1881年)に改築された。本殿は正面3間、側面2間で正面に1間の向拝(こうはい)がつく入母屋造り(いりもやづくり)、軒や向拝は動物、唐草などの彫刻や組物(くみもの)で飾られている。境内に嘉元(1303年~1305年)の板碑、鞍掛の石(くらかけのいし)、姥杉(うばすぎ・樹齢400年以上)がある。

泉区役所

石碑と手水舎です

明治40年の石碑です

大正13年の石段完成記念碑です

昭和3年の瑞垣工事記念碑です

立派な鳥居です

杉並木の参道です

左手に丸い石碑が並びます、古い時代の墓石のようです

参道を進みます

岩盤の砂利道です

石段が表れます,石段はまっすぐに進んでいます、先には祠が見えます

参道へ右に曲がって急な手すりの整備された石段です

参道右に大きな幹が見えて来ました

目的の姥杉(神杉)です

西側から、目通り幹囲8.2mの巨木です

説明版です

仙台市指定重要文化財(天然記念物)

鷲倉神社の姥杉(神杉)

この杉の樹形、樹勢ともすこぶる良好で、県内屈指の大木である。

根元の幹囲は11.9m、目通りの幹囲は8.16m、樹高は約36mある。樹令は400年以上と推定されている。

昭和60年4月 仙台市教育委員会

北側から

保存樹標識です

井戸でしょうか、山の頂上近くに珍しいですね

社殿側参道から振り返りました

手水舎です

狛犬です

鐘楼です

拝殿です

本殿です

復興記念碑です

裏参道脇にはモミの大木が倒れて伐られています、説明版にあった社殿に倒れかかった木でしょうか

北側では、砂利の採取が行われています

西側の砂利採取跡です

裏参道の石鳥居だったようです

では、次へ行きましょう