辻久留1丁目は、伊勢市役所の西約2kmのところです

伊勢市役所南側の県道22号線を西へ、約300mの「外宮北」信号を右(北東)へ、県道37号鳥羽松坂線です

約400mのJR参宮線伊勢市駅前で北西に向きを変え

道成りに約2.1kmの「渡会橋東詰」信号を右(北)へ入ると直ぐ左手の 駐車場に入りました

駐車場に入りました

南側へ宮川土手道を進んで「浅間堤のケヤキ」・「松井孫右衛門堤のムクノキ」を見て

大きな鳥居下から東側の土手道を北北東へ進んで、土手道から下って県道22号線を北東へ

鳥居から約200の横断歩道を渡って東への道路入ります

住宅地の中を約200mで一時停止の交差点の手前の交差点を右(南南東)へ

約100mで右手に「上社」が東向き参道で鎮座します

「上社」社號標です

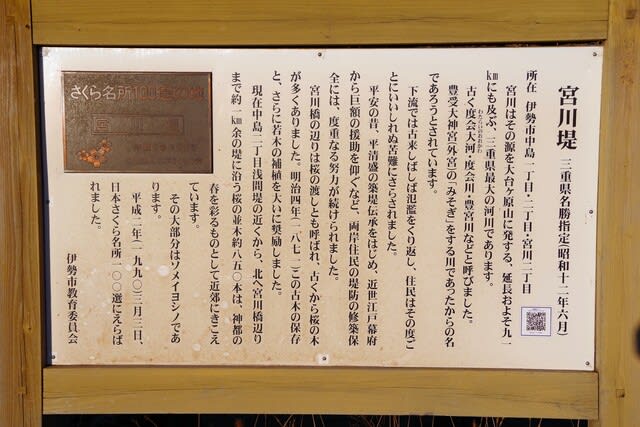

説明版です

上社(かみのやしろ)

所在 伊勢市辻久留1丁目13番6号

主祭神 久々能智神(くぐのちのかみ)・大山祇神(おおやまずみのかみ)ら

ほかに宇迦之御魂神・菅原道真公らを合祀 山田産土神8社の一つ

例祭 7月15日

特殊神事 1月15日御頭神事

宝物 獅子頭1個・大刀1口

むかし、当社地には、外宮の摂社志等美神社・同大河内神社・同末社打懸神社があったと考えられています。

しかし、戦国時代、久しく殿舎の造替もされず荒れはてていたのを、このあたりの住民がこの地の神(産土神)としてまつって今日に至りました。

その故か主祭神は右神社のご祭神と同じです。しかし当社は、古く八王子または牛頭社と称され、現に牛頭さんと呼ばれています。

宮川堤防を守護している神も当社のご祭神です。

ニノ鳥居です

参道を進みます

右手奥には豊受大神宮末社の「打懸神社(うちかけじんじゃ)」です

すぐ西側には豊受大神宮摂社の「志等美(しとみ)神社」と「大河内(おおうこち)神社」とが並んでいます

三ノ鳥居は式年遷宮で立て直される木製鳥居です

南向きに「上社」社殿です

上社社殿の南西側に目的の「牛頭夫婦楠」です

玉垣に「牛頭夫婦楠」の札です

説明書きです

牛頭夫婦楠

後醍醐天皇が人材を探して農民に聞いたところここ木の南に居ると云って歩いていった。木に南と書けば楠である、楠木正成である。

牛頭の鎧兜を冠り天皇の為に活躍したので、この楠木が牛頭楠の始まりである。

北西側から、目通り幹囲5.7mの巨木です

西側には「稲荷神社」です

南側の道路から見上げました

では、宮川堤の駐車場に戻って次へ行きましょう

2025・1・26・8・15

伊勢市役所南側の県道22号線を西へ、約300mの「外宮北」信号を右(北東)へ、県道37号鳥羽松坂線です

約400mのJR参宮線伊勢市駅前で北西に向きを変え

道成りに約2.1kmの「渡会橋東詰」信号を右(北)へ入ると直ぐ左手の

駐車場に入りました

駐車場に入りました南側へ宮川土手道を進んで「浅間堤のケヤキ」・「松井孫右衛門堤のムクノキ」を見て

大きな鳥居下から東側の土手道を北北東へ進んで、土手道から下って県道22号線を北東へ

鳥居から約200の横断歩道を渡って東への道路入ります

住宅地の中を約200mで一時停止の交差点の手前の交差点を右(南南東)へ

約100mで右手に「上社」が東向き参道で鎮座します

「上社」社號標です

説明版です

上社(かみのやしろ)

所在 伊勢市辻久留1丁目13番6号

主祭神 久々能智神(くぐのちのかみ)・大山祇神(おおやまずみのかみ)ら

ほかに宇迦之御魂神・菅原道真公らを合祀 山田産土神8社の一つ

例祭 7月15日

特殊神事 1月15日御頭神事

宝物 獅子頭1個・大刀1口

むかし、当社地には、外宮の摂社志等美神社・同大河内神社・同末社打懸神社があったと考えられています。

しかし、戦国時代、久しく殿舎の造替もされず荒れはてていたのを、このあたりの住民がこの地の神(産土神)としてまつって今日に至りました。

その故か主祭神は右神社のご祭神と同じです。しかし当社は、古く八王子または牛頭社と称され、現に牛頭さんと呼ばれています。

宮川堤防を守護している神も当社のご祭神です。

ニノ鳥居です

参道を進みます

右手奥には豊受大神宮末社の「打懸神社(うちかけじんじゃ)」です

すぐ西側には豊受大神宮摂社の「志等美(しとみ)神社」と「大河内(おおうこち)神社」とが並んでいます

三ノ鳥居は式年遷宮で立て直される木製鳥居です

南向きに「上社」社殿です

上社社殿の南西側に目的の「牛頭夫婦楠」です

玉垣に「牛頭夫婦楠」の札です

説明書きです

牛頭夫婦楠

後醍醐天皇が人材を探して農民に聞いたところここ木の南に居ると云って歩いていった。木に南と書けば楠である、楠木正成である。

牛頭の鎧兜を冠り天皇の為に活躍したので、この楠木が牛頭楠の始まりである。

北西側から、目通り幹囲5.7mの巨木です

西側には「稲荷神社」です

南側の道路から見上げました

では、宮川堤の駐車場に戻って次へ行きましょう

2025・1・26・8・15