神岡町西地区は、飛騨市役所の北東約9km、飛騨市神岡振興事務所(神岡公民館)の西南西約6kmのところです

飛騨市神岡振興事務所北側の県道477号線を西へ、西原川を西里橋で渡って進みます

約500mで高山信用金庫先を斜め左(南西)へ

約300mでJR高山本線の高架の手前を斜め右(西)へ入って高架を潜ります

約200mで国道41号線に合流して南西へ進みます

約5kmで斜め左へ県道75号飛騨朝霧街道です

約600mで、県道沿いに「大興国教寺」の寺号標と参道入口です

車で参道を進むのは路肩が弱い為禁止ですので、南側の車道を通って境内入口前の 駐車場に入りました

駐車場に入りました

駐車場から境内を見上ました

境内への幅広い石段です

本堂です

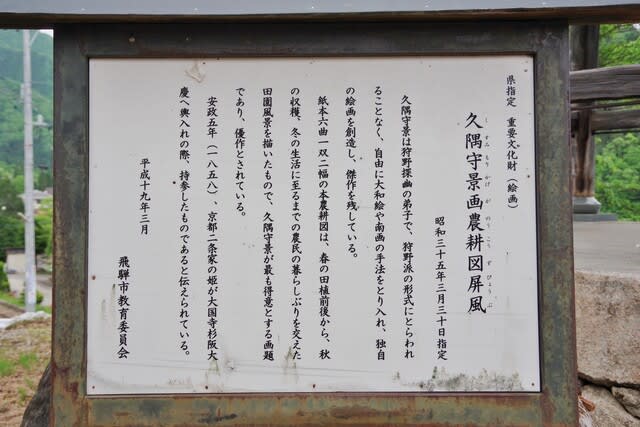

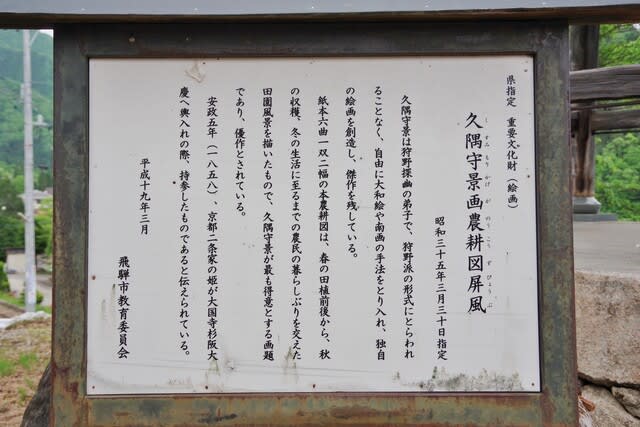

文化財案内板です

県指定 重要文化財(絵画)

久隅守景画農耕図屏風

昭和35年3月30日指定

久隅守景は狩野探幽の弟子で、狩野派の形式にとらわれることなく、自由に大和絵や南画の手法をとり入れ、独自の絵画を創造し、傑作を残している。

紙本六曲一双二幅の本農耕図は、春の田植前後から、秋の収獲、冬の生活に至るまでの農民の暮らしぶりを交えた田園風景を描いたもので、久隅守景が最も得意とする画題であり、優作とされている。

安政5年(1858)、京都二条家の姫が大国寺杉阪大慶へ輿入れの際、持参したものであると伝えられている。

平成19年3月 飛騨市教育委員会

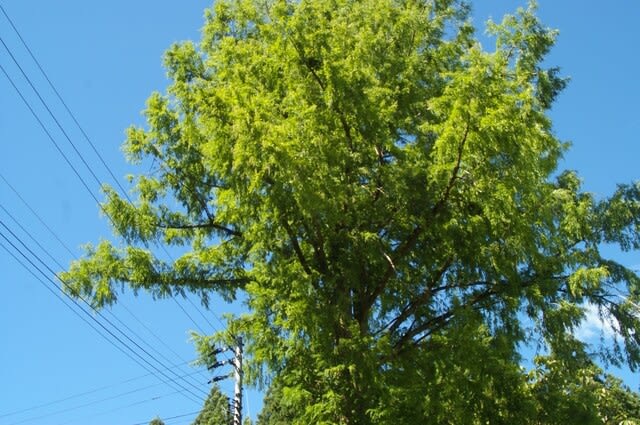

本堂前境内のイチョウの大木です

鐘楼です

鐘楼前西側にコウヤマキの切株です

西側から、かつて目通り幹4.8mの大木の面影はありません

本堂西側に山の上には城跡があるようです

説明版です

政元城跡について

政元城跡は、江馬氏が築いたとされる山城の一つです。

江馬氏の家臣・吉村政元の居城とも、正本主馬の居城とも伝わります。

主郭の標高は約740mで、麓との比高差は40mと江馬氏の山城の中で比較的なだらかな山城です。

山頂の平坦地が主郭と呼ばれる城の中心部であり、東西20m、南北10mの楕円形を呈しています。

その西側には敵が侵入しずらいように尾根を切った堀切は2つ設けられています。

江馬氏の山城である寺林城跡が焼く2.5km北東に位置し、合わせて古川方面を警戒する城であったといえます。

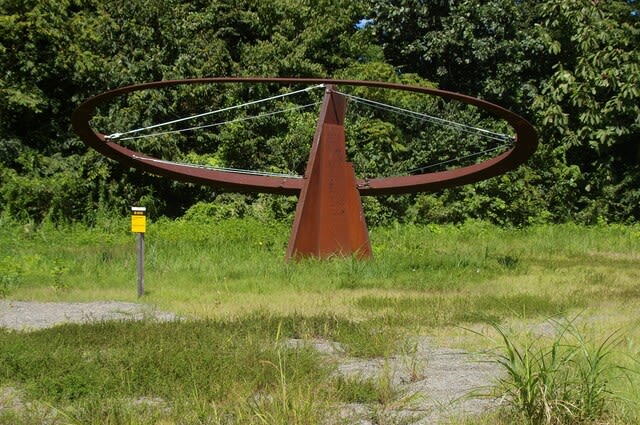

標柱です

では、次へ行きましょう

2024・5・15・17・00

飛騨市神岡振興事務所北側の県道477号線を西へ、西原川を西里橋で渡って進みます

約500mで高山信用金庫先を斜め左(南西)へ

約300mでJR高山本線の高架の手前を斜め右(西)へ入って高架を潜ります

約200mで国道41号線に合流して南西へ進みます

約5kmで斜め左へ県道75号飛騨朝霧街道です

約600mで、県道沿いに「大興国教寺」の寺号標と参道入口です

車で参道を進むのは路肩が弱い為禁止ですので、南側の車道を通って境内入口前の

駐車場に入りました

駐車場に入りました

駐車場から境内を見上ました

境内への幅広い石段です

本堂です

文化財案内板です

県指定 重要文化財(絵画)

久隅守景画農耕図屏風

昭和35年3月30日指定

久隅守景は狩野探幽の弟子で、狩野派の形式にとらわれることなく、自由に大和絵や南画の手法をとり入れ、独自の絵画を創造し、傑作を残している。

紙本六曲一双二幅の本農耕図は、春の田植前後から、秋の収獲、冬の生活に至るまでの農民の暮らしぶりを交えた田園風景を描いたもので、久隅守景が最も得意とする画題であり、優作とされている。

安政5年(1858)、京都二条家の姫が大国寺杉阪大慶へ輿入れの際、持参したものであると伝えられている。

平成19年3月 飛騨市教育委員会

本堂前境内のイチョウの大木です

鐘楼です

鐘楼前西側にコウヤマキの切株です

西側から、かつて目通り幹4.8mの大木の面影はありません

本堂西側に山の上には城跡があるようです

説明版です

政元城跡について

政元城跡は、江馬氏が築いたとされる山城の一つです。

江馬氏の家臣・吉村政元の居城とも、正本主馬の居城とも伝わります。

主郭の標高は約740mで、麓との比高差は40mと江馬氏の山城の中で比較的なだらかな山城です。

山頂の平坦地が主郭と呼ばれる城の中心部であり、東西20m、南北10mの楕円形を呈しています。

その西側には敵が侵入しずらいように尾根を切った堀切は2つ設けられています。

江馬氏の山城である寺林城跡が焼く2.5km北東に位置し、合わせて古川方面を警戒する城であったといえます。

標柱です

では、次へ行きましょう

2024・5・15・17・00

インターネットでの受け付けでしたが・・・

インターネットでの受け付けでしたが・・・