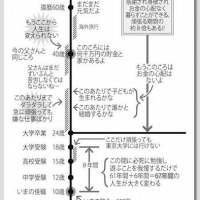

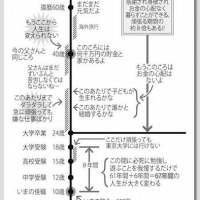

今年の国立大学前期試験が終了しました。

感想は、出題範囲が狭いと難易度がかえって増す、ということです。

大学受験で、よねの時代から、二つの単元が削られています。

____________________________

一つは「空間図形」、これは「ベクトル」の上位単元です。

空間図形の花形問題は、平面を求める問題です。

・交わる2直線を含む平面

・1直線と一つの点を含む平面

・3つの点を含む平面

これらは同一の問題で、平面を定義する「垂直ベクトル」を求めれば、

解けたも同然。

ここまでが、大問の前半で、後半に球が出てきたり、別の平面が

出てきます。

大問の前半を解ければ、部分点が取れます。

大学の二次試験は、全部、解く必要がなく、完答以外の問題から

如何に部分点を取ってくるかが大事なのです。

平面を求める問題では、基本的なベクトルの計算力も

見れますから、出題者も好んで出してきます。

一方、ベクトルの単独問題でも、難易度が低くても、

差がつきます。受験生は「空間図形」をマークしていますから。

現在は「ベクトル」だけですので、当然、受験生もマークしてくる。

難易度を高くしないと、差がつかないのですね。

_____________________________

同じことが、「行列」の上位単元、「一次変換」にもいえます。

現在、一次変換は行列の単元の一部で、基本的なものしか

扱いません。

一次変換では、差をつける難問は作りづらい。

そうしますと、行列のn乗を求める問題の難易度が上がるわけです。

*実際には、東大・京大以外は、一次変換で差がつくらしい。

大阪大学で回転変換が出題されている。

何より問題なのは、行列が高3の最後の単元であるということだ。

よねの時代では高2で学習した。

浪人生に一方的に有利ではないか!!

最新の画像[もっと見る]

-

早慶高入試がブルーオーシャン 2 その1

2年前

早慶高入試がブルーオーシャン 2 その1

2年前

-

スマイルゼミを用いた 「下剋上受験」

2年前

スマイルゼミを用いた 「下剋上受験」

2年前

-

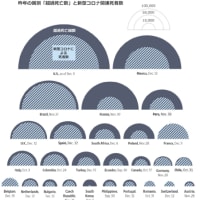

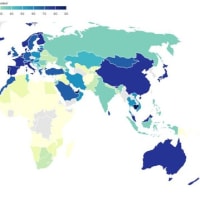

在宅死亡者の統計をとっていなかった韓国

2年前

在宅死亡者の統計をとっていなかった韓国

2年前

-

ジョンズ・ホプキンス大は「ネトウヨ」ニダ!

3年前

ジョンズ・ホプキンス大は「ネトウヨ」ニダ!

3年前

-

パクサンヨン!?

3年前

パクサンヨン!?

3年前

-

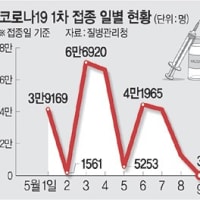

ついに、ワクチン枯渇か?

3年前

ついに、ワクチン枯渇か?

3年前

-

早慶付属高受験が、「ブルーオーシャン」

3年前

早慶付属高受験が、「ブルーオーシャン」

3年前

-

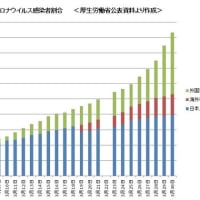

新型コロナ 外国籍が増えている??

4年前

新型コロナ 外国籍が増えている??

4年前

-

何の冗談ですか?

8年前

何の冗談ですか?

8年前

-

オールスター出場記念

8年前

オールスター出場記念

8年前

両方ともメカ設計で必要な知識ですわ(^^;)

大学で物理の教育レベルが下がっている話が

ありまして・・・

今、大学院でやっている物理の授業は、昔、大学で

やっていたレベルだとか。

「ゆとり」教育は結局、最後にツケがまわるわけで・・

私も一次変換は高2の代数幾何の分野。高3で一年間かけてみっちり演習して「戦力」になりました。

あれが「回転」と「伸縮」だということに気がつけば、問題の見方が広がって面白いんですよね。

高校生に一次変換は無理という文部省の判断は、

あまりに愚かである、と。

>「回転」と「伸縮」だということに気がつけば、

問題の見方が広がって面白いんですよね。

おいら、気付かなかった・・・orz

必ず、大問の1つとして出題されたので、

相当に演習したのに・・・orz

おいら、数学は苦手科目だったから。