新年もよろしくお願いします。 - どぶがいの屋外アクア

正月になって、寒さが本格化したので暖房を入れました。うちは造りが古くて外気に左右されやすいのか、電気ストーブも何も付けないでいると室温6℃水温8℃位まで下がります

...

goo blog

新年最初の記事でらんちゅう水槽の病気になった魚について書きましたが、その後について触れてませんでしたね。

シノロデウスのオスは治療の甲斐無く全滅させてしまいました…シノロデウスは繁殖しやすいこともあり、一時期に比べたらだいぶ値下がりしたので、リトライするハードルは低いのですが…寿命以外の要因で死なせるのはヘコみますね。

メスも体表から出血しているものがいましたが、こちらは殆どが生き残って復活してくれました。

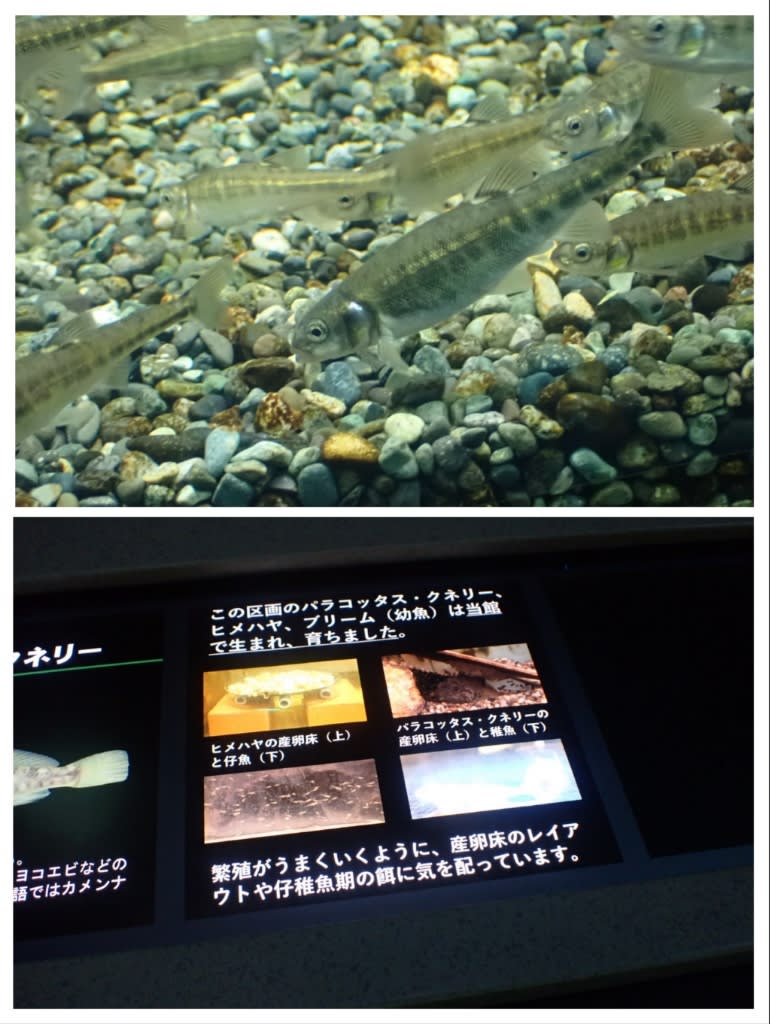

続いてセボシタビラ。画像が荒いものしかなくてすみませんが、ポップアイ・松まつ・腹水病と典型的なエロモナス症の症状が出てしまいました。

その後、松かさ病の名残で鱗がボロボロになってしまったものの眼も腹部も引っ込んで正常になりました。

セボシは種の保存法という法律により、新規での飼育や採集が禁止されています。僕が飼育しているものはセボシが国内希少野生動植物種に指定される前に入手して飼育を始めたものですので、合法という訳です。この法律けっこう厳格でミヤコタナゴやトウキョウサンショウウオでは逮捕者が出ています。

そんな訳でセボシは室内水槽の他、屋外でのプラ舟でも飼育をしていて、全滅のリスク分散を計っています。

しかし、たかだかタナゴの仲間を自宅で繁殖させて売買した人達がタイーホされて、mRNAワクチンのウソの効能を謳って反ワクのレッテル貼りをしたり、人流抑制やらマスク会食やら煽って、日本国民の生命・財産を弄んだ人達が裁かれないのはあまりにも理不尽です。河野太郎や忽那賢志を掘り下げた記事を書いたので、そのうち山中伸弥についても書きましょう。

🤔

その他、らんちゅう水槽には

4年前に多摩川水系から持帰ってきたヒガシシマドジョウ。

カワヨシノボリといった、タナゴ類以外の面々はエロモナスを発症することもなく、普通に元気です😁

エロモナスは常在菌で風邪のようなもの。免疫力の低下した魚だけが発症します。悪いのはタナゴ類の免疫低下を招いてしまった僕の雑な管理です。

発症した魚が悪い訳では無いんですよ。風邪を発症して、発熱したりして体調を崩すのは当人の免疫が落ちてしまったからでいつまでPCRなどという魔女狩りを続ける気なのだろうな。2019年以前は風邪はお互い様という認識だったはず。ずっと自宅やホテルに籠りきりで療養中の食事はレトルトお菓子でしょ?余計免疫落とすに決まってるわ🤮

魚の治療に当たっては特に大それたことはしていません。水換えを普段より多く行って塩浴をさせただけです。それとヒーターで加温して、水温の変動を無くして、魚への負担を減らすことを心がけました。

エロモナスでは魚病薬は使いません。アクアリウム雑誌にはしきりに病気になった魚は薬浴しましょうとか新しく導入した魚はトリートメントしましょうとか書かれていますけど、飼育用品メーカーは雑誌のスポンサーですからね。つまりはそういうことです。薬は病原菌を殺せるかもしれないけど、魚にも負荷をかけて殺してしまうかもしれない。

シノロデウスやセボシの病状が収まるまで毎日、水道水で3分の2水換えしました。多量の水換えを行うと水槽内の善玉菌が減ってしまいますが、病原菌も減らすことが出来ます。薬を使わない代わりにカルキによる殺菌効果も考えてます。フィルターに溜まった有機物もまめに排除しました。

エサやりは魚の動きを見ながら再開させました。腹水病の状態ですと排泄機能が働かず、便秘の状態のようですので断食させた方が良さそうです。

シノロデウスのオスは残念でしたが、セボシが復活してくれたので良しとしましょう。