セボシタビラの採卵です。ようやくまとまった数の卵が採れました😤

婚姻色ギンギンのオスは太陽の下だとめっちゃ凄いことになります!青過ぎ😆

水槽内で同一個体を撮るとこんな感じ。光の強弱、角度によって色合いがかなり違いますよね。金魚や熱帯魚の発色とは毛並みが異なります。

実は昨年末にブリードもののタナゴ(モリオカエ)を購入してみました。この種はすでに栃木産の採集個体を飼育していましすが、こちらがなかなか繁殖出来ないのと、希少になってしまっている野生個体を無闇に持ち帰るのは気が引けるので、ブリードものの購入としました。

このブリードものは栃木産とは混ざらないように留意して飼育管理しています。

購入後は発情させるために室内で専用の特大プラケで飼育…まめなエサやりを行う、底砂を黒いものにする、真冬の屋外の容器に貯めた水と水道水を混ぜたもので水換えして意図的に水温変化を与える、底床の3分の1程に底面フィルターを敷いてろ過力を強化する…といったことをしました。

イシガイ教信者として飼育水槽には意地でも生きた二枚貝は入れずに発情させるようにしてみましたwとはいえ人工授精に拘り過ぎるのもタナゴにとって良いことかはわからないので、今後は外来フネドブガイをタナゴの産卵母貝に活用してみるかもしれません。

ギンギンの発色とまではいきませんが、色付いてきたので、腹部を押したら精液が出てきました!発情しているようです。

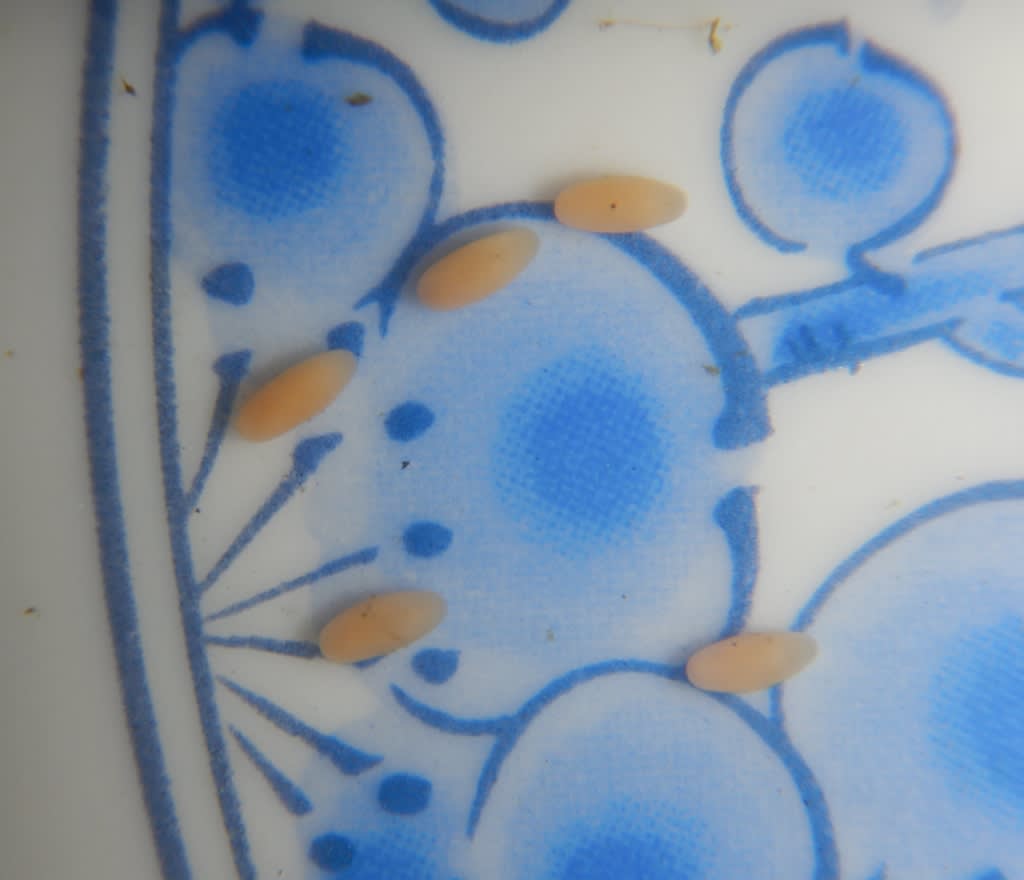

メスも産卵管が伸びたので、腹部を押したら卵が出てくれました!この種は卵が細長いのが特徴ですね。

セボシタビラ

ヤリタナゴ

アブラボテ

タナゴの仲間は婚姻色も卵の形も様々なのが面白いですね!

タナゴは日淡の中では比較的人気があるというだけで世間的な認知度はまだまだ低いのかなと思っています。川魚と言えばサケ、ウナギ、コイ…後はせいぜいメダカが出てくる位のものでしょう。うちの家族はドジョウとヨシノボリの区別も付いてませんでした。

安易な放流や産卵母貝の乱獲問題等、メジャー化してしまうと民度が低下して色々な問題は起きてしまいますが…それでも色んな人に興味は持って貰った方が良いでしょうし、愛好家や釣り人にきつく当たっても生態系は好転しないだろうなとは思います。僕もその部分に関してはやり過ぎてしまった部分はあるので反省しなければ…と思います。生態系がどんどん先細りしてしまっているのは、現代人が利便性を追求し過ぎた弊害であると言えるでしょう。

生き物や生態系へのリスペクトは持つべきですが、まずは興味関心がないと守ろう、未来に残そうとは思わないでしょう。