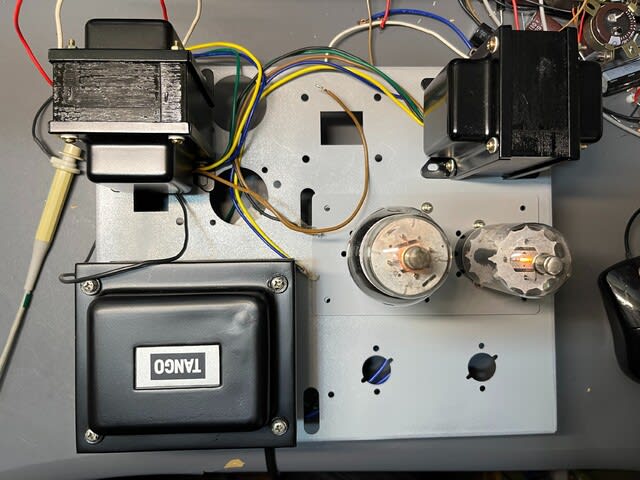

そろそろシャーシのレイアウトなどを決めないといけないのですが、まずは実験です。

電源トランスや出力トランスはコアのカバーはついているものの、ほとんど裸に近い状態なので、電源トランスの漏れ磁束は盛大に発生し、出力トランスでそれを拾う可能性があって、ノイズとして出力されるので現在検討している配置で大丈夫か、実際に確認してみます。

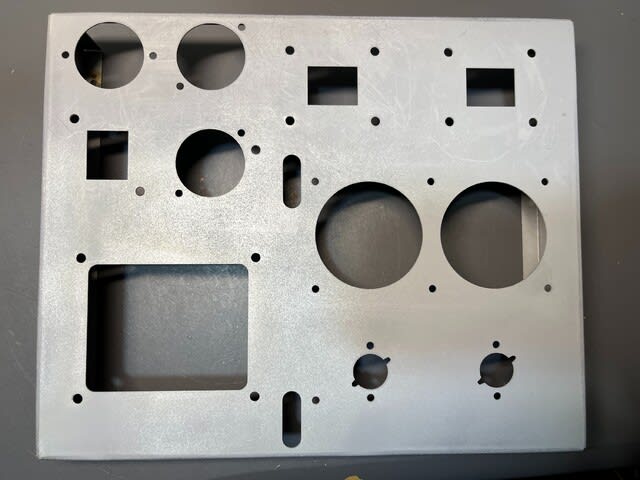

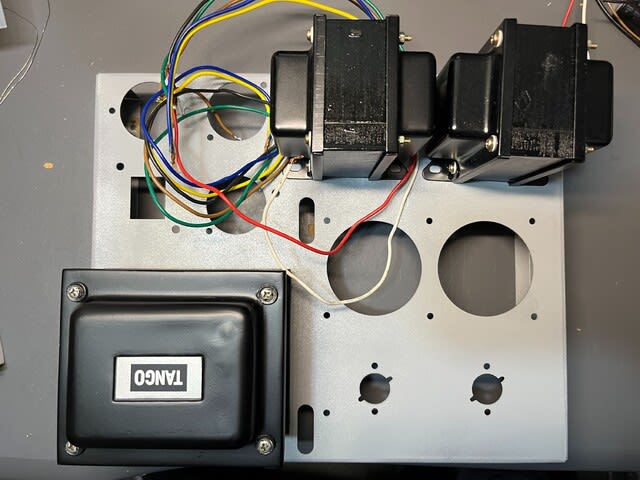

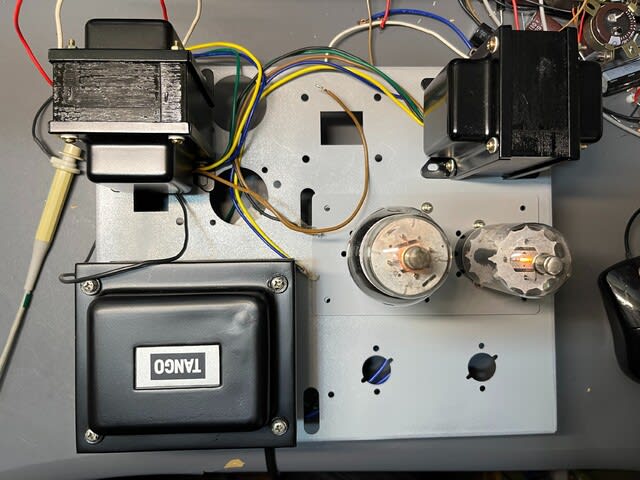

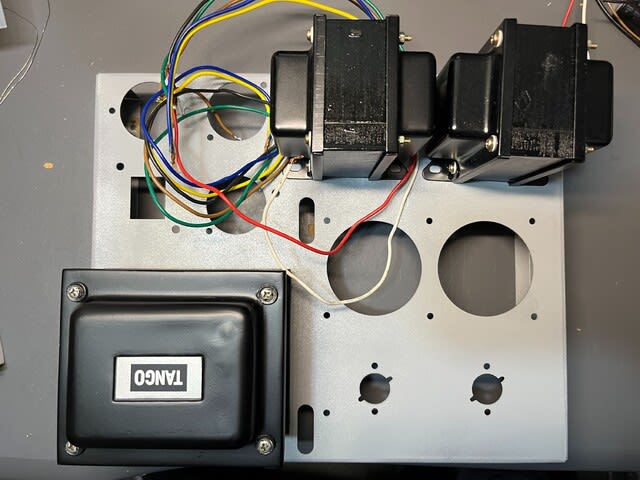

出来れば下記の様な配置で製作したいのですが、この配置ではどうなのでしょうか。

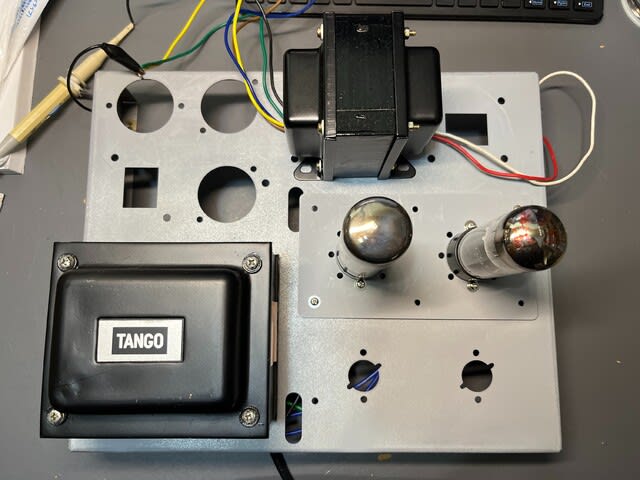

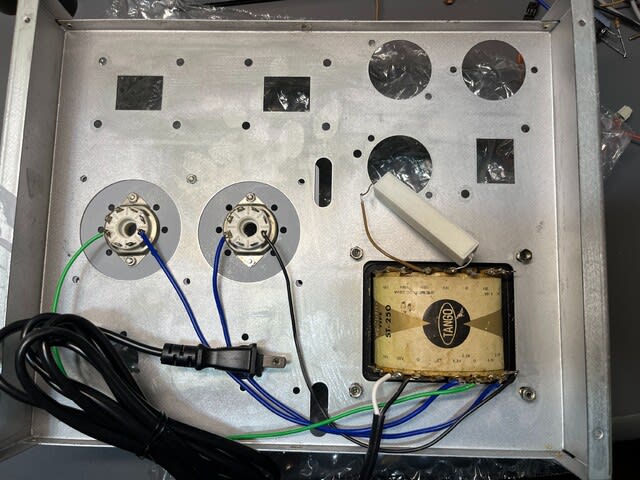

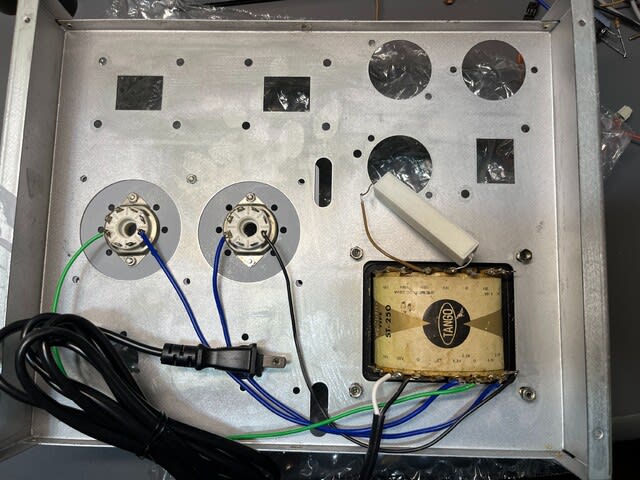

まずは、電源トランスに電源を接続して、負荷をつけ電流が流れるように準備します。100V巻線の接続だけでもいいかもしれませんが、電流が流れないと磁界は発生しないのでヒータ巻線には電流の多い、6CD6(2.5A×2)とB電源の巻線(120V)に910Ωの抵抗をつけて約130mA流れるようにしています。

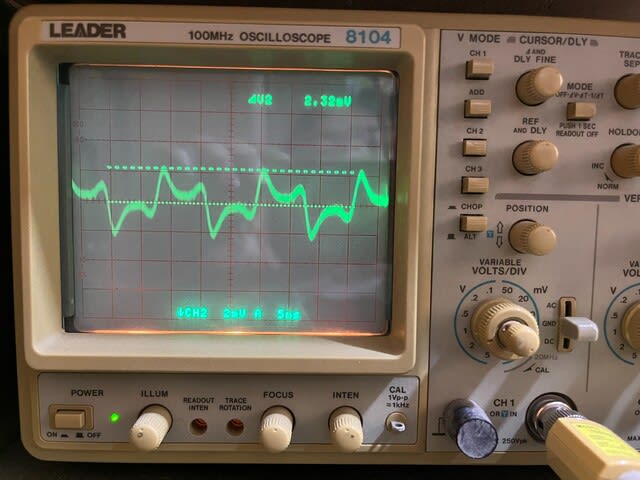

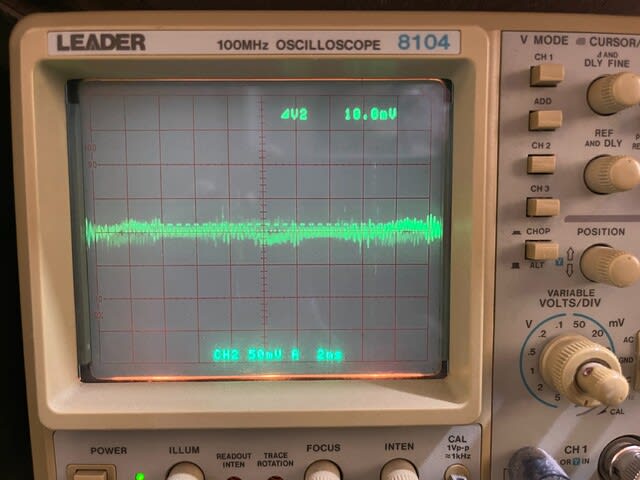

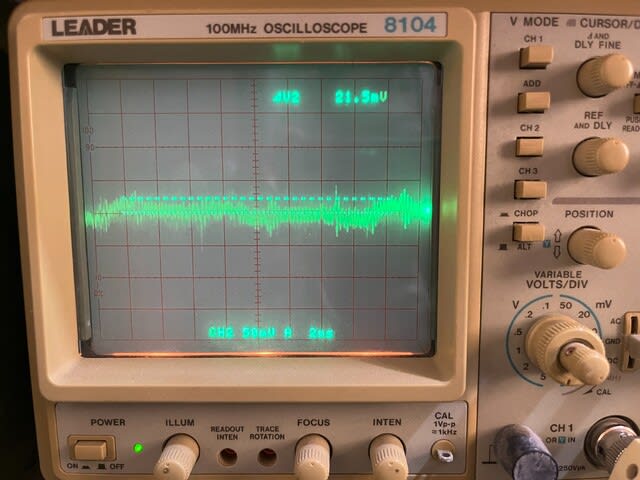

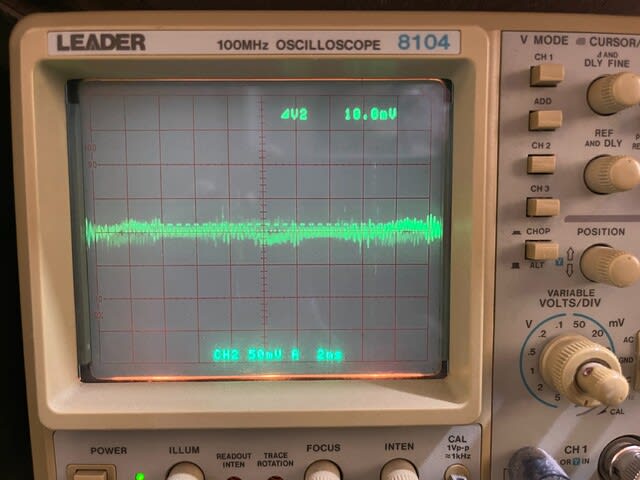

まずは電源の接続なしで左側の出力トランスの1次側(5kΩ)にオシロをつないでノイズがどのくらい出ているか確認してみます。

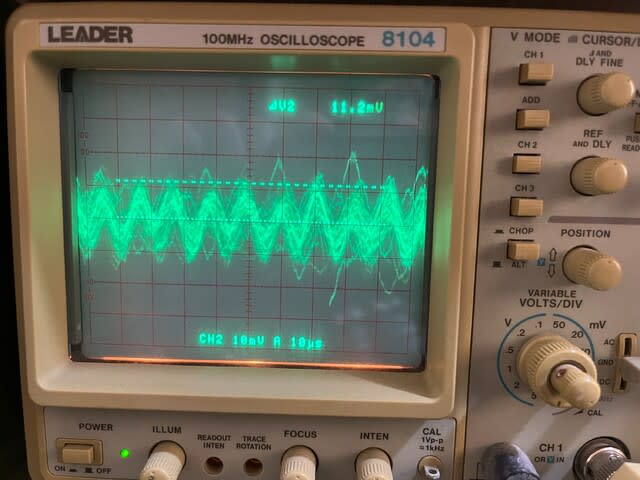

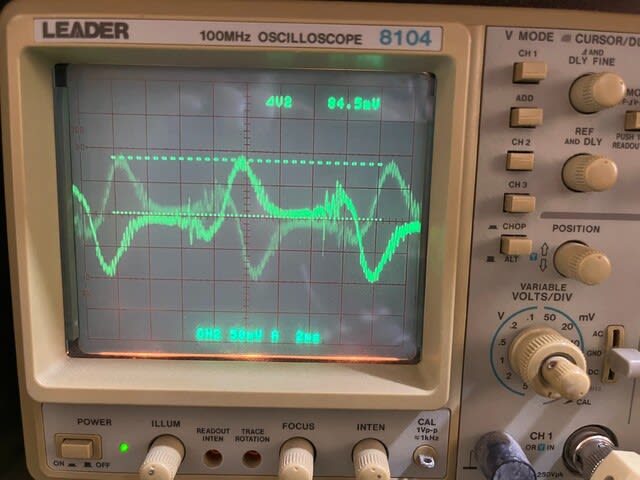

下記のように最大約20mVくらいのノイズが出ています。恐らく周辺の電気製品や電灯線などからのノイズの可能性がありますが、電源を入れてノイズが増えるとトランスの配置を検討せねばなりません。

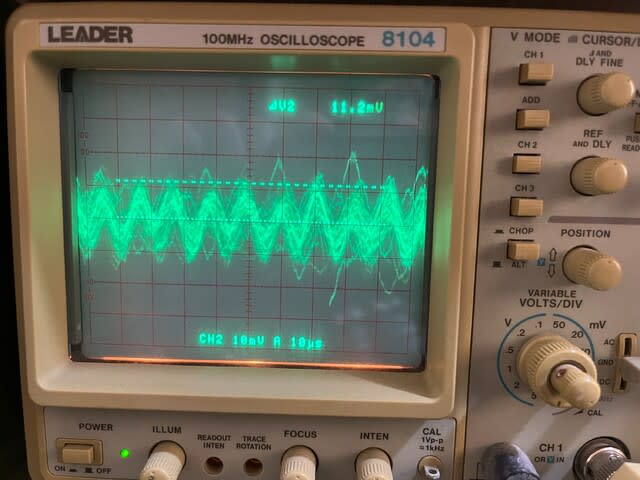

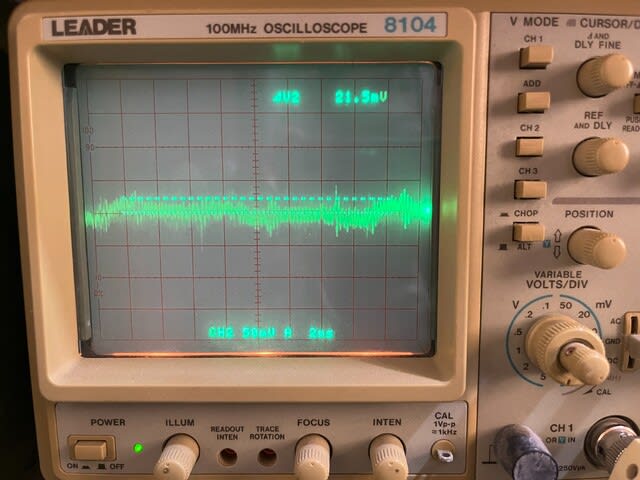

では、電源を入れてみます。ノイズは出るでしょうか。

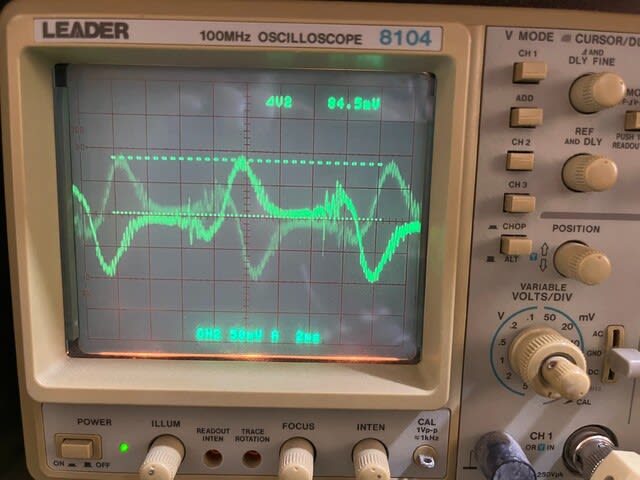

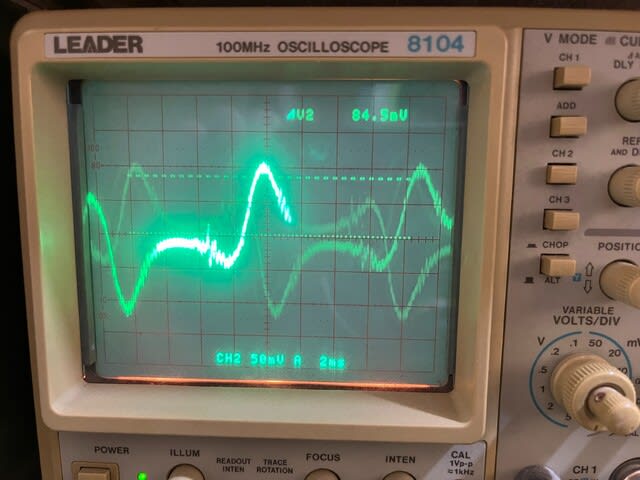

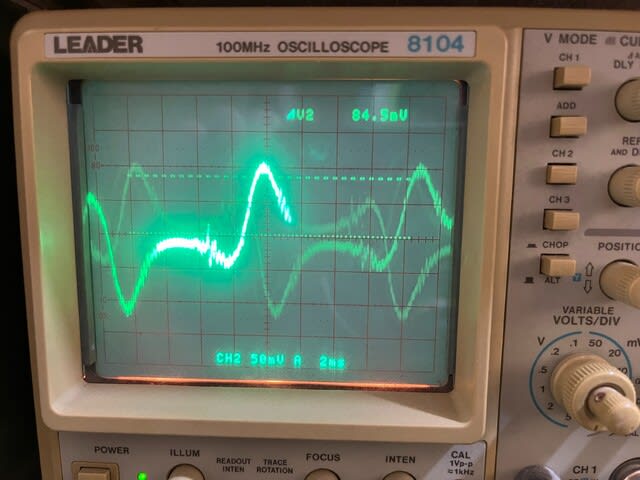

なんと!盛大にノイズが出ています。20mV程度だったのが85mVくらいまで出ています。ちょっとずらすと100mVくらいになる場合もあります。

これはいかん!ということで出力トランスの角度を変えてみました。

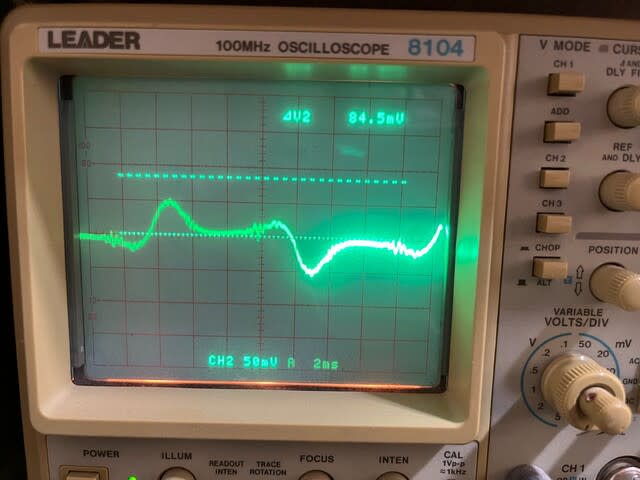

上記のように、左側のトランスを90度変えてみましたが、これはどうでしょうか。

あまり変わらず、逆に増えています。ちなみに1次側が100mV程度のノイズが出ていれば2次側は1/25の約4mVになります。そこに負荷をつなぐので、もう少し下がる可能性はありますが、やはりちょっと電源トランスの影響が大きくこの配置はだめっぽいです。

次は、逆転の発想で電源トランスに出力トランスを近づけてみます。

この配置ではどうでしょうか。恐らくはもっとたくさんノイズを拾っている可能性があります。

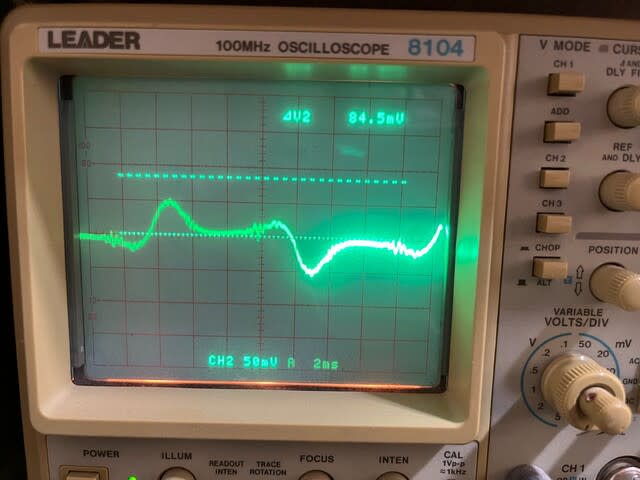

ところがどっこい、半分くらいのレベルになりました。

もっと電源トランスに近づけてみました。下記のような感じです。

すると・・・

かなり下がりました。思っていたのとかなり違う結果になってしまいまいた。

ところで元の位置に置いてもう少し角度を変えてみました。下記のように45度斜めにしてみます。

ノイズは下記のような感じです。約20mVくらいになっています。

この置き方だと出力には1mV以下になり、これで良さそうですが、トランスのネジ穴がシャーシからはみ出してしまい、この取り付け方は出来そうにありません。残念・・・。

結局のところ、下記の様な配置が良さそうです。

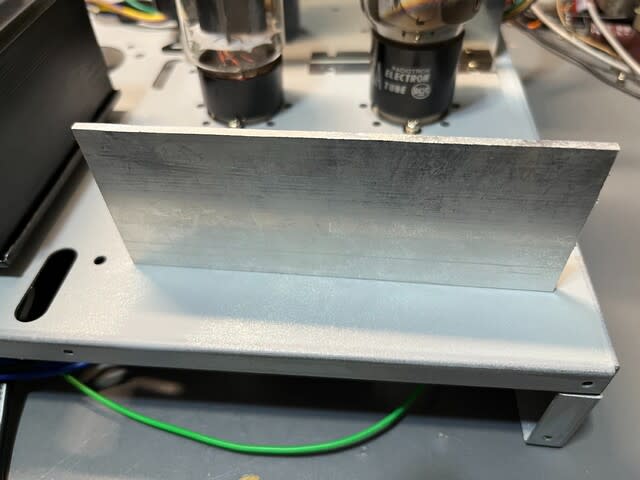

しかし、この配置だとなんだか締まりがなく格好悪いので、もう少し検討が必要です。なんかよい方法はないものか・・・シールドなどをつけてみるとか工夫してみようと思います。