草の根パソコン通信のころから現在に至るまで、私の通信環境のメモ。思い出しだし、適宜書き換えていくつもり。

1984~1985年ごろ、当時ボチボチ登場していた「草の根BBS」というものにアクセスしてみていた。音響カプラを使って通信速度は300bps。kbpsでもMbpsでもない素のbps。ホスト局側は人力応答。電話を掛けて相手が出たら「もしもし、通信お願いします」「はい」というやりとりがあって、その後お互いに音響カプラに受話器を突っこんで通信していた。そのため「夜8時から11時まで」などと通信できる時間帯が限られていた。そのころパソコン雑誌に音響カプラで自動応答する機械の製作記事が載ったりしていた。

このころPC-VANのテストサービスが始まった。サービス時間は朝から夜中の11時だか、1時だかとにかく深夜は止まるのである。今から思えば「なんだかな~」という感じもするが、当時の感覚だと企業のコンピューターサービスなら夕方の5時か6時に終了して当たり前、と思っていたのでそんな夜遅くまでやるってスゴイ、と感じた。

1985年アスキーネットに加入する。月刊アスキーのムックの申し込みページの一部を切り取ってはがきに貼ってIDを申請するのだったと記憶している。1985年の通信自由化にともなってモデムが出回りはじめた。それまでは電話回線には電電公社の工事した電話機しかつなぐことが許されなかった。だから最初は電話回線に直接機器をつなぐことはできず、音響カプラを使っていた。モデムを使い始めても回線速度は300bpsまたは1200bpsだが、1200bpsのモデムは10万円ぐらいしたように思う。

Niftyに入ったのは割と遅く、1989年らしい。2007年4月に「ご入会18周年ありがとうございます」というメールが届いた。

それからずーーーっとパソコン通信。固定電話の電話代がすごかった。パソコン通信をやっていると電話が使えなくなるのでこのころ電話を2回線引いた。途中、NTTのDDX-Pというサービスを利用したりもした。遠隔地からつなぐときに割安になるから。Tympasという通信サービスを使って、海外につないだり、逆に海外から日本のパソコン通信につないだりもしたことがある。世界中がほぼシームレスにつながるインターネットとは隔世の感がある。

1990年ごろLANのある部署に異動した。文字通りローカルエリアで、部内のファイルサーバーとプリントサーバーが使えるだけだった。それでもスゴイと思った。ファイルサーバーを読み書きするのはフロッピーよりも速いのである。今ならお笑い草の話だが当時は感激した。

パソコンにLANボードを追加する必要があって、LANボードの価格は10万円前後だった。しかも当時のLANボードは電力を大食らいするシロモノで、場合によっては別売のACアダプターが必要だった。

最初は10Base2と呼ばれる同軸ケーブルを使ったLANを使っていた。黄色いケーブルを使う10Base5よりは簡単だったが、今から思えばずいぶん不便な物を使っていた。サーバーOS、NetWareの値段が250ユーザー用で160万円ぐらいしたんじゃないかな。「1人当たりだと1万円以下ですよ」などという売りだったが、とにかく高かった。

確か1993年ごろ職場でインターネットにつなげられるようになった。しかしOSはWindows 3.1で、高価なTCP/IPのソフトを追加しないと使えなかった。なので自宅では引き続きパソコン通信。文字だけのパソコン通信なのでこのころまで1200bpsのモデムを使っていたように思う。もちろん世の中は9600bpsとか14.4kbpsとか28.8kbpsなどと高速化していたはずだ。

1995年頃、Windows 95になってから自宅でもインターネットをやりはじめた。しかしアナログモデムでは遅い。そこでISDNをひいた。Webページ自体、当時は画像も少なかったので64kbpsのISDNでもそこそこ使えた。

1997年か98年頃だったと記憶しているが、地元のCATVでインターネットにつなげられるというので契約した。初めてのブロードバンド。テレビの契約はしないでインターネットだけ契約していた。異端児である。速度は512kbps。今風にいえば0.5Mbpsである。「ISDNより8倍高速」というのが宣伝文句だった。月額料金は6000円ぐらいだったがつなぎ放題で「超安い!」と感動した。

CATVインターネットは、最初のころ、説明書には「つなげるのは1台だけですよ」と書いてはあるもののパソコンを複数台つなぐと全部使えた。しかもすべてのパソコンにグローバルIPが降ってくる。さすがにIPが足りなくなったらしく、技術的に1台しかつなげないような規制を始めた。

ルーターがあれば何台でもつなげるぞ、と思った。当時ISDNルーターはかなり安くなっていたのだが、ブロードバンドルーターを調べたら一番安い物でも12万円ぐらいだった。個人で買うような物ではなく、業務用の機器である。その後、子羊ルータという製品が5万円ほどで登場したが悩んだ末に買わなかった。Windows 98SEだったか、Windows 2000だったか記憶があいまいだが、LANボードを2枚刺しにすればパソコン自体をルーターとして使えるようになっていたためだ。

その後CATV会社がルーター狩りを行った。「ルーターは禁止、ルーターがあれば買い取る」というお触れが出た。買い取ってくれるとはいうものの、減価償却の計算をするというのだから二束三文である。

パソコンを複数台つなぐのなら追加料金を支払えという。1契約に500kbpsという制限を加えていながらパソコンの台数によって追加料金が発生するという制度は承服しがたい。複数のパソコン切り替えながら同時に使うのは1台だけ、ということもできないのである。たぶん、今はそんな制度は撤廃しているだろうと思うがテレビ屋さんの発想である。セットトップボックスの数だけ課金するということなのだろう。インターネット屋さんの発想がないのではCATVインターネットの将来はダメだと思うようになった。

2001年にソフトバンクがヤフーBBの8Mbps、月額3000円弱というサービスを始めた。ソフトバンクは当時から信用できない会社だと思っていたが、とりあえずCATVインターネットより安くなるし、高速化されるかもしれないと思って契約してみた。確かCATVインターネットも料金値下げをしたように記憶しているが、新しいサービスを使ってみたかった。

案の定ヤフーBBはトラブル続きだった。つながることもあればつながらないこともある。ADSLのリンクは確立していてもIPアドレスが降ってこない、なんてことがよくあった。でもその辺は、一度降ってきたアドレスをメモしておいて、DHCPに頼らずにIPアドレスを振るという(やってはいけない)ウラワザを使って回避してとりあえず使った。

でも不具合は不具合なのでクレームを付けていた。結局、完全に回復するまで半年以上かかって、その間料金を請求されなかったように記憶している。通信速度は4.7Mbpsぐらいだったかな。機嫌の良いときは5Mbps近い速度が出て、CATVから乗り換えてよかったと思った。

ヤフーBBはサポートがあまりにもタコなことを除けば、かなり長い間無料で使えたこともあってよかった。うまくつながっていれば何も問題はない。しかしソフトバンクはソフトバンクである。できれば避けたい。ほかの事業者がADSLをやっているなら乗り換えようとずっと思っていた。

2004年の末ごろ、ADSLで50Mbpsのサービスが始めるというのでイーアクセスに乗り換えることにした。IP電話込みで月額4000円弱。ヤフーBBよりは高くなるが少しは高速化するだろうと契約した。その結果約6Mbpsになった。50Mbpsにはほど遠いが一応高速化した。

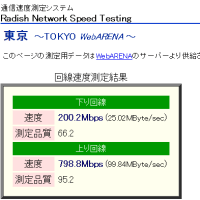

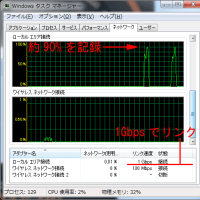

2007年になって、そろそろ光に乗り換えようかと検討していたら、12MbpsのADSLなら月額2100円だというので乗り換えることにした。50Mbpsからのスピードダウンである。でも実効速度は低下せず乗り換えてラッキーだった。

1984~1985年ごろ、当時ボチボチ登場していた「草の根BBS」というものにアクセスしてみていた。音響カプラを使って通信速度は300bps。kbpsでもMbpsでもない素のbps。ホスト局側は人力応答。電話を掛けて相手が出たら「もしもし、通信お願いします」「はい」というやりとりがあって、その後お互いに音響カプラに受話器を突っこんで通信していた。そのため「夜8時から11時まで」などと通信できる時間帯が限られていた。そのころパソコン雑誌に音響カプラで自動応答する機械の製作記事が載ったりしていた。

このころPC-VANのテストサービスが始まった。サービス時間は朝から夜中の11時だか、1時だかとにかく深夜は止まるのである。今から思えば「なんだかな~」という感じもするが、当時の感覚だと企業のコンピューターサービスなら夕方の5時か6時に終了して当たり前、と思っていたのでそんな夜遅くまでやるってスゴイ、と感じた。

1985年アスキーネットに加入する。月刊アスキーのムックの申し込みページの一部を切り取ってはがきに貼ってIDを申請するのだったと記憶している。1985年の通信自由化にともなってモデムが出回りはじめた。それまでは電話回線には電電公社の工事した電話機しかつなぐことが許されなかった。だから最初は電話回線に直接機器をつなぐことはできず、音響カプラを使っていた。モデムを使い始めても回線速度は300bpsまたは1200bpsだが、1200bpsのモデムは10万円ぐらいしたように思う。

Niftyに入ったのは割と遅く、1989年らしい。2007年4月に「ご入会18周年ありがとうございます」というメールが届いた。

それからずーーーっとパソコン通信。固定電話の電話代がすごかった。パソコン通信をやっていると電話が使えなくなるのでこのころ電話を2回線引いた。途中、NTTのDDX-Pというサービスを利用したりもした。遠隔地からつなぐときに割安になるから。Tympasという通信サービスを使って、海外につないだり、逆に海外から日本のパソコン通信につないだりもしたことがある。世界中がほぼシームレスにつながるインターネットとは隔世の感がある。

1990年ごろLANのある部署に異動した。文字通りローカルエリアで、部内のファイルサーバーとプリントサーバーが使えるだけだった。それでもスゴイと思った。ファイルサーバーを読み書きするのはフロッピーよりも速いのである。今ならお笑い草の話だが当時は感激した。

パソコンにLANボードを追加する必要があって、LANボードの価格は10万円前後だった。しかも当時のLANボードは電力を大食らいするシロモノで、場合によっては別売のACアダプターが必要だった。

最初は10Base2と呼ばれる同軸ケーブルを使ったLANを使っていた。黄色いケーブルを使う10Base5よりは簡単だったが、今から思えばずいぶん不便な物を使っていた。サーバーOS、NetWareの値段が250ユーザー用で160万円ぐらいしたんじゃないかな。「1人当たりだと1万円以下ですよ」などという売りだったが、とにかく高かった。

確か1993年ごろ職場でインターネットにつなげられるようになった。しかしOSはWindows 3.1で、高価なTCP/IPのソフトを追加しないと使えなかった。なので自宅では引き続きパソコン通信。文字だけのパソコン通信なのでこのころまで1200bpsのモデムを使っていたように思う。もちろん世の中は9600bpsとか14.4kbpsとか28.8kbpsなどと高速化していたはずだ。

1995年頃、Windows 95になってから自宅でもインターネットをやりはじめた。しかしアナログモデムでは遅い。そこでISDNをひいた。Webページ自体、当時は画像も少なかったので64kbpsのISDNでもそこそこ使えた。

1997年か98年頃だったと記憶しているが、地元のCATVでインターネットにつなげられるというので契約した。初めてのブロードバンド。テレビの契約はしないでインターネットだけ契約していた。異端児である。速度は512kbps。今風にいえば0.5Mbpsである。「ISDNより8倍高速」というのが宣伝文句だった。月額料金は6000円ぐらいだったがつなぎ放題で「超安い!」と感動した。

CATVインターネットは、最初のころ、説明書には「つなげるのは1台だけですよ」と書いてはあるもののパソコンを複数台つなぐと全部使えた。しかもすべてのパソコンにグローバルIPが降ってくる。さすがにIPが足りなくなったらしく、技術的に1台しかつなげないような規制を始めた。

ルーターがあれば何台でもつなげるぞ、と思った。当時ISDNルーターはかなり安くなっていたのだが、ブロードバンドルーターを調べたら一番安い物でも12万円ぐらいだった。個人で買うような物ではなく、業務用の機器である。その後、子羊ルータという製品が5万円ほどで登場したが悩んだ末に買わなかった。Windows 98SEだったか、Windows 2000だったか記憶があいまいだが、LANボードを2枚刺しにすればパソコン自体をルーターとして使えるようになっていたためだ。

その後CATV会社がルーター狩りを行った。「ルーターは禁止、ルーターがあれば買い取る」というお触れが出た。買い取ってくれるとはいうものの、減価償却の計算をするというのだから二束三文である。

パソコンを複数台つなぐのなら追加料金を支払えという。1契約に500kbpsという制限を加えていながらパソコンの台数によって追加料金が発生するという制度は承服しがたい。複数のパソコン切り替えながら同時に使うのは1台だけ、ということもできないのである。たぶん、今はそんな制度は撤廃しているだろうと思うがテレビ屋さんの発想である。セットトップボックスの数だけ課金するということなのだろう。インターネット屋さんの発想がないのではCATVインターネットの将来はダメだと思うようになった。

2001年にソフトバンクがヤフーBBの8Mbps、月額3000円弱というサービスを始めた。ソフトバンクは当時から信用できない会社だと思っていたが、とりあえずCATVインターネットより安くなるし、高速化されるかもしれないと思って契約してみた。確かCATVインターネットも料金値下げをしたように記憶しているが、新しいサービスを使ってみたかった。

案の定ヤフーBBはトラブル続きだった。つながることもあればつながらないこともある。ADSLのリンクは確立していてもIPアドレスが降ってこない、なんてことがよくあった。でもその辺は、一度降ってきたアドレスをメモしておいて、DHCPに頼らずにIPアドレスを振るという(やってはいけない)ウラワザを使って回避してとりあえず使った。

でも不具合は不具合なのでクレームを付けていた。結局、完全に回復するまで半年以上かかって、その間料金を請求されなかったように記憶している。通信速度は4.7Mbpsぐらいだったかな。機嫌の良いときは5Mbps近い速度が出て、CATVから乗り換えてよかったと思った。

ヤフーBBはサポートがあまりにもタコなことを除けば、かなり長い間無料で使えたこともあってよかった。うまくつながっていれば何も問題はない。しかしソフトバンクはソフトバンクである。できれば避けたい。ほかの事業者がADSLをやっているなら乗り換えようとずっと思っていた。

2004年の末ごろ、ADSLで50Mbpsのサービスが始めるというのでイーアクセスに乗り換えることにした。IP電話込みで月額4000円弱。ヤフーBBよりは高くなるが少しは高速化するだろうと契約した。その結果約6Mbpsになった。50Mbpsにはほど遠いが一応高速化した。

2007年になって、そろそろ光に乗り換えようかと検討していたら、12MbpsのADSLなら月額2100円だというので乗り換えることにした。50Mbpsからのスピードダウンである。でも実効速度は低下せず乗り換えてラッキーだった。