「免疫」システムを利用した画期的技術の登場

がんやリウマチなど、これまで治療することが難しいとされてきた病気に対し、「抗体医薬」という新しい薬を使った治療法が広がりつつある。抗体医薬とはどういう薬なのか、これまでの薬と何が違うのか。そして、抗体医薬の薬効を高め、治せる病気が増えると期待が集まる新技術の存在。難病治療に挑む新世代抗体医薬の最先端を紹介する。

「がん細胞を狙い撃ち」「悪玉細胞を標的にした抗体医薬」−−。こんな見出しの記事を見かけたことが、おありだろう。

今、がんや関節リウマチなど、これまで治療が難しく、場合によっては命を奪われる病気の治療が、「抗体医薬」という新しい薬によって少しずつ進歩し、治るケースも増えている。

例えば、現在、がんの治療に使われている抗体医薬には、血液がんの一つである悪性リンパ腫の治療に使われるリツキシマブ、乳がんの治療に使われるトラスツズマブ、大腸がんの治療に使われるセツキシマブなどがある。このほか、関節リウマチ、気管支喘息、加齢黄斑変性など難治とされる病気の治療にも使われており、現在、日本では15種類以上の抗体医薬が医療現場で使われている。

がん細胞の中の分子を狙い撃ち

がんの治療で主に使われているのは「抗がん剤」という薬。これらの多くは、がん細胞に直接作用して、がん細胞が増えたり転移したりすることを止めることで、がんを抑えようという薬だ。しかし、抗がん剤は正常の細胞にも同じように作用してしまうため、吐き気や嘔吐、口内炎、全身の倦怠感や筋肉痛、手のしびれ、脱毛など、さまざまな副作用があり、病気とは別の苦痛を患者に与えることもあった。

これに対して、がんの抗体医薬は、がん細胞にのみに存在するマーカーや、がん細胞を増やしたりがん細胞に栄養を送る血管を作ったりする上で重要な役割を担っている物質(分子)を研究によって見つけ出し、それを狙い撃ちするために作られた薬である。つまり、最初から「こうすれば、がん細胞のみを攻撃することが可能なはずだ」と設計して開発した薬剤なのである。そのため、正常な細胞に与える副作用が小さくて済むと考えられる。

がんのほか、リウマチ、喘息などの病気で、その病気に関わる分子を標的にした薬を「分子標的薬」と呼んでいる。分子標的薬の中でも、抗体と呼ばれるたんぱく質を用いて病気にかかわる分子のみを認識するのが「抗体医薬」である。抗体は、人間の体が元々持っている、異物を排除する「免疫」の仕組みの一つであり、自分自身の病気を治癒する力を利用した薬だといえるだろう。

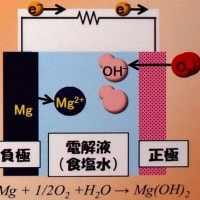

抗体医薬が、がん細胞を攻撃するメカニズムにはいくつかあるが、代表的なのは以下の3つである。「中和作用」「ADCC活性」「CDC活性」だ。いずれも、人間の免疫反応をうまく利用した方法である。

ADCCは「抗体依存性細胞傷害」という難しい言葉の略語。これは、標的とするがん細胞に抗体が結合すると、その抗体がさらに「免疫細胞」を呼び寄せ、その免疫細胞が、抗体と結合している標的を殺傷するという仕組みだ。この免疫細胞には、病原体(ウイルスや細菌など)を捕食し消化してしまう「マクロファージ」や、主にがん細胞を攻撃し殺傷する「NK細胞」がある。

CDCは「補体依存性細胞傷害」の略で、がん細胞に抗体が結合すると、その抗体に血液の中にある「補体」というたんぱく質が結び付き、標的の細胞を破壊するものである。

遺伝子工学によって抗体医薬が実用化

こうした方法によって、抗体医薬は、がんやリウマチなど、病気の元となっている細胞の表面の分子(抗原)を、ピンポイントで狙い撃ちできるため、今でこそ、高い治療効果や副作用の軽減が見込めると期待されているが、「紆余曲折を経て、ようやくここまでたどり着いた」と協和発酵キリンの設楽研也氏は振り返る。

設楽氏が入社した1980年代は、バイオテクノロジーが最初のブームを迎えており、「抗体によって、がんを治すことができると、どの研究者も信じていた。抗体は“Magic Bullet(魔法の弾丸)”と呼ばれていた」(設楽氏)。

しかし、試験管の中や動物では治療効果があった抗体も、人間の体では思うような効果が得られず、世界中で行われた臨床試験はことごとく失敗に終わった。これは、抗体を作るためにハツカネズミ(マウス)を使っていたため、そのマウス抗体自身が、人間にとっては「異物」と認識され、免疫によって排除されてしまったからである。

その後、遺伝子工学の発展などによって、マウスの抗体を人間の抗体のタイプに作り替えられるようになり、抗体を医薬品として使うことが可能になった。

それでも「今の抗体医薬ではまだまだ不十分」と設楽氏。最大の課題は、標的の細胞や病原体を攻撃し殺傷する力をより強くしたいということだ。製薬企業やバイオベンチャーは、抗体の力を向上させる研究を進めているが、実用化に近づいていて、抗体の力を著しく高めることができる技術が、協和発酵キリンの研究チームが開発した「ポテリジェント」と呼ばれるものである。

偶然の発見から新世代の抗体医薬へ

薬学博士

協和発酵キリン

執行役員 知的財産部長

実は、ポテリジェント技術は偶然の発見だった。

1990年代後半、協和発酵キリンの研究チームは、ある抗体医薬の開発を行っていた。ラットの細胞から作った抗体が効果を示すことを確認し、いよいよ本格的な開発に進むため、細胞の種類を変えた途端、効かなくなってしまったのである。

チームのショックは相当なものだったが、抗体のADCC活性が下がっていることが判明した。次に、なぜADCC活性が下がったかを分子レベルで調べたところ、抗体の糖鎖構造の根元に、「フコース」という糖があるかどうかが原因だと分かった。

そして、このフコースを除くことで抗体のADCC活性が上がり、攻撃力が格段に高まることが、実験段階ではあるが確かめられた。さらにフコースを除くという操作は、同様にADCC活性を持つ多くの抗体のはたらきを高めることも分かった。

最終的に協和発酵キリンの研究チームは、抗体を作ることができる細胞を開発することに成功した。そしてこの技術を「抗体の潜在能力をスマートに引き出す」という意味を込めて「potency / potential+intelligent=ポテリジェント」技術と名付けたのである。現在では、世界の17の製薬会社やバイオベンチャーにこの技術が導出されていて、新世代の抗体医薬の開発が進んでいる。まさにプラットフォームの技術ということができる。

論理の積み重ねだけではなく、想定外の失敗とその検証が、全く新しい技術を生み出したのである。設楽氏は「ポテリジェント技術によって、抗体医薬はがん、自己免疫疾患など限られた病気だけはなく、難病といわれるいろいろな病気の治療に使われるようになるだろう。」と期待を膨らませている。

抗体医薬のトップランナー、協和発酵キリン

日本の医薬品市場では、がんなど治療方法が確立されていない難病の治療へのニーズが高まっている。このニーズに応える有力な治療法と期待されているのが、抗体医薬。抗体医薬を独自に開発できる日本企業は、協和発酵キリンなど数社しかない。協和発酵キリンでは、血液がんの治療に使う抗体を始め、7つの抗体医薬の臨床試験を実施している。ポテリジェント技術のように、世界の製薬企業から求められる技術も有するなど、抗体医薬開発のトップランナーとしての地位を固めつつある。

制作/ダイヤモンド社企画制作チーム

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます