創業130年目に第二の創業宣言

造船なき重機メーカーの捲土重来

かつて、“日立”と言えば、東日本では日立製作所を指し、西日本では日立造船を指した。日立造船は、最も早く海外輸出を加速させた名門造船メーカーだが、独立系ゆえに造船比率が高く、「いつ倒産しても不思議はない」と言われ続けてきた。後に、産業界でも類例のない“本業の切り離し”に踏み込んだ同社は、造船時代とは異なる環境ビジネスで再び飛躍を遂げつつある。(「週刊ダイヤモンド」編集部 池冨 仁)

雪は降っていなかったが、非常に寒い日の午後だった。

2011年2月15日、スイスのチューリッヒに飛んだ日立造船の古川実会長兼社長とスタッフは、イノバ社を訪れた。同社は、技術開発力とオペレーティング能力に定評があり、欧州で「ゴミ焼却発電施設」(都市ゴミを燃料にした発電システム)のシェアで約40%を握る最大の老舗メーカーである。

イノバ社の前身のフォンロール社と日立造船は、古くは1960年にライセンス契約を締結して、日本に欧州式のゴミ焼却発電施設の技術を導入した。過去50年間、日立造船はフォンロール社のライセンシー(技術供与を許可された提携関係)という立場にあった。

それが一転、イノバ社の親会社が倒産して連鎖倒産の危機に直面し、急に資金が回らなくなった。そこで、ライセンシーだった日立造船が救済に乗り出したのだ。

辻勝久Vプロジェクト室長は、「今回の買収は、最初にイノバ社の不穏情報をキャッチし、水面下で接触を開始してから、12月20日に買収合意に至るまで、わずか1ヵ月という極秘のプロジェクトだった」と、振り返る。Vプロジェクトとは、フォンロール社の頭文字と英語のビクトリー(勝利)をかけたコードネームだった。

イノバ社の買収により、日立造船は欧州市場を確保するとともに、全世界の市場を視野に入れた事業展開が可能になった。両社が培ってきた技術力は高い相乗効果が見込まれている

その約2ヵ月後、初めてイノバ社を訪れるに当たり、古川社長は、300人の全社員を講堂に集めてもらった。自分たちが年末年始をゆっくり過ごせたのは、日立造船が約50億円の資金を出してくれたおかげということもあり、社員たちは期待と不安を抱えて古川社長を出迎えた。

英文の台本はあらかじめ用意されていたが、途中まで読んだところで、古川社長は台本に落としていた視線を上げ、社員に向かって自分の言葉で話し始めた。「ヘタな英語ですが、私の思いを話したい」と断って、「(1)雇用は守る、(2)研究・開発費は削らない、(3)一緒に、ダントツの世界一を目指そう」と強く訴えたのである。

雇用については、当初の台本にはなかった。だが、かつてシンガポールの合弁会社に8年駐在して苦労した古川社長は、自分の言葉で現地の人の胸に刺さるように訴えなければダメだということを思い出したのだ。これが吉と出て、初顔合わせは成功裏に終わる。

独立系だったことが

一転して弱点になる

偶然だが、日立造船がイノバ社の子会社化に成功した11年は、創業130年目にも当たる。欧州が拠点のイノバ社がグループ入りしたことで、環境ビジネスをこれまで以上に世界で展開できる素地が整った。これを受けて「第二の創業元年」と位置付けたのだ。

日立造船は、1881年に日本に定住した英国人のE・H・ハンターによって創業された大阪鉄工所にルーツを持つ。元は個人経営だったが、造船所の成長とともに資本系列が変わり、1936~45年は日立製作所の傘下にあった。戦後の財閥解体を機に同社の系列からはずれ、独立系の民間造船所として再スタートを切る。

戦後の日立造船は、財閥などの大資本を背景に持たないため国内需要に依存できないことから、「輸出重点主義」を採った。51年の民間貿易再開後は、米国の資源会社から初のタンカー建造を受注した。他にも、インドネシアや旧ソ連(現ロシア)、旧共産圏諸国などからも受注し、造船の技術を応用したプラントの輸出でも東南アジアから南米まで展開していった。

造船業は、数年ごとに好況と不況を繰り返しながら、戦後復興と高度経済成長の波に乗って急拡大し、70年代前半に絶頂期を迎える。その余勢で、日立造船は、73年に世界最大級の有明工場(熊本県)を稼働させた。

だが、その裏では、国内の造船業に深刻なダメージを与える事態が進行していた。同じ73年に為替が変動相場制へと移行し、決済通貨がドル建ての造船業は深刻な事態に陥る。しかも、73年と79年の石油ショック後はタンカー建造のバブルが崩壊し、「85年のプラザ合意以降は、円高に苦しめられた。さらに、韓国などの新興メーカーの追い上げで船舶の需給ギャップが起こり、いっそう競争が激しくなった」(森方正之常務取締役)。

日立造船は、三菱重工業や川崎重工業、旧石川島播磨重工業(現IHI)などのように多角化しておらず、海外船主向けの造船比率が高かったがゆえに、経営は甚大な打撃を受けた。ついには、86年に因島工場(広島県)が新造船から撤退し、大リストラが始まる。当時、島民の約80%が日立造船と関係するとまで言われた地元経済への影響は深刻なものだった。

一方では、雇用の受け皿として、ヒラメの養殖など畑違いの分野で100社近くを分社化した。新規事業の中には、一時は年間60億円以上売り上げた「杜仲茶(とちゅうちゃ)」や、約300万人の会員を獲得した宿泊予約サイト「旅の窓口」などの成功例も生まれたが、大半は数年と持たずに撤退することになった。

造船を切り離して

“負の遺産”を一掃

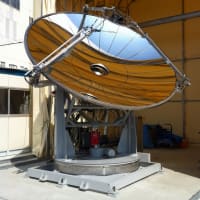

国内七つの生産拠点は、ほぼすべてが元造船所だ。大阪の堺工場では、シールド掘進機や水門・海洋構造物などの巨大な建造物を造る

日立造船の社内で、創業事業の“造船部門の切り離し”が検討され始めたのは2000年前後からだった。当時、日本では、自動車、鉄鋼、紙・パルプ、石油元売りなどの産業で、企業の再編・統合が進んでおり、同社も造船業存続の可能性を必死で模索していた。

その過程で、日立造船としては、もはや資産価格が激しく変動する造船業を自前では維持できないと判断し、旧NKK(現JFEホールディングス)に 話を持ちかけた。そして、02年10月に両社の造船部門を統合し、新しくユニバーサル造船が発足する。翌11月、造船業の移管に際し、日立造船は250億 円の減資を発表し、2000人分の退職金を捻出した。

拡大画像表示

当時の日立造船には、向こう4~5年分の船舶建造の受注残があり、造船業をやめたからといってすぐに代替になる強力な事業は育っていなかった。大黒柱だった造船業を切り離した後は、以前からある環境・プラント、精密機械、機械・プロセス機器、海洋防災システム、鉄構・建機などの重工業分野で収益性を高めて事業を強化することになった。環境ビジネスは伸びていたが、まだ柱といえるほどに大きな存在ではなかった。

古川社長は、05年の社長就任以降、自ら策定に深く関与した最初の中期経営計画が頓挫、また造船なき日立造船を存続させるために安値受注した橋梁 工事などで赤字となり、苦境に立たされる。しかも、橋梁談合が発覚してコンプライアンス上の問題でも窮地に追い込まれた。さらには、課徴金や住民訴訟、将 来的な国際会計基準の変更などを考えれば、どこかのタイミングで、“負の遺産”を一掃しておく必要が出てきた。

そこで、日立造船にとっては“虎の子”だったユニバーサル造船の株式を350億円で売却し、その多くを負の遺産の処理に充てた。これで持ち株比率 が50%から15%に下がる。この時点で、125年の歴史を持つ造船業から事実上撤退することが決定的となり、社員は心理面で大きなショックを受けること になった。

苦しい時期だったが、造船を切り離しても続いた財務改革の一方で、古川社長は計14の将来に向けた大型プロジェクトを発足させた。すでに実用化が 秒読み に入ったものには、「海底設置型フラップゲート式防波堤」がある。03年から開発を始めた類例のない機器で、地方自治体の防災担当者や電力業界の関係者か らの問い合わせが後を絶たない。古川社長も「最低で100億円、うまくいくと300億~500億円規模に成長するかもしれない」と期待を寄せる。

2011年3月の東日本大震災の際に活躍した「GPS波浪計」。全国に計15基設置されており、いち早く津波情報をキャッチし、気象庁が津波警報の予測値を引き上げた。海外の地震国からも注目される

現在、実海域試験中の「海底設置型フラップゲート式防波堤」。津波の際に、自動的にフックをはずして黄色いゲートを立ち上げる。同じ原理の陸上設置型もある

新しい市場には新しいモデルで

現在、日立造船は、16年度までに、10年度実績比で連結売上高を2871億円から5000億円へ、研究・開発費を70億円から200億円へ、営業利益率を4.7%から6%へ引き上げる長期ビジョンを打ち出している。

過去にはプラントの輸出などで、当初当てにしていた機器納入後のメンテナンス収入が得られずに赤字を出してきたという反省もあり、現在ではより利益率の高いアフターサービス事業に注力する。売上高構成比の40%に達しており、今後は50%に高める構えだ。

これは、ビジネスモデルの組み替えだ。その流れの中、冒頭で紹介したイノバ社がグループに加わった。その意味が大きいのは、環境ビジネスを前面に押し出すことで日本から世界へと一気に舞台が広がるからだ。

SMBC日興証券の大内卓シニアアナリストは、かねて日立造船に着目してきた。「環境ビジネスの領域で、将来的にグローバルに伸びる位置に居る。実は、他に日立造船のような会社はない」。

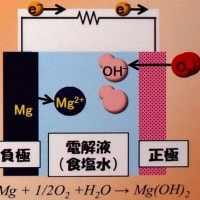

今後は、欧州で環境規制が厳しくなるので、衛生的かつ効率的に都市ゴミを燃やして排熱を利用する施設は伸びる。将来的には、中国や中東、インドにも拡大する。

「長年、単品の機器輸出がメインだった海外展開も、今後は事業体として出ていく。最初から納入後の運転を組み込んだり、その地域に電力や水道を供給するサービスをセットにしたりする展開もあり得る」(小橋亙事業企画本部長)

新市場では、新モデルでスケールアップした受注を狙う。日立造船は、今まさに捲土重来を果たすチャンスを迎えている。

古川 実 日立造船会長兼社長インタビュー

地ならしにはめどが付いた

これからは攻めに転じたい

私は、1966年の入社なので、日立造船が日本で3位、すなわち世界で3位だった時代や、日本の造船業が世界の七つの海を支配するとされた絶頂期を知っている。

だが、2002年に造船業の分離を始めたのは、もう他に選択肢がなかったからだ。私としては、残せるものなら残したいと考えていたし、歴代の社長すべてに電話して自分の思いを申し上げた。

イノバ社が日立造船グループに入った11年度は、ようやく過去の閉塞的な状況から脱して、上向きになったターニングポイントだと捉えている。過去20年間、私ほど会社の資産を売ってきた人間はいないが、やっと売る側から買う側に転じることができた。

これまでは、日本、中国、東南アジアしか考えられなかったが、これからは全世界がテリトリーになる。効率性の高い欧州式のゴミ焼却発電施設は、まだまだ市場が伸ばせるし、日立造船の他の技術と組み合わせればサービスの幅も広がる。

ある程度は地ならしが済んだので、低迷期のトラウマを抱える社員も目線を上げられるようになるだろう。若手社員には夢を見せたいし、中堅社員には自信を取り戻してほしい。社内のベクトルを合わせて、今後は攻めに転じていきたい。

日立造船という社名は、当面、変更するつもりはない。(談)

造船なき重機メーカーの捲土重来

かつて、“日立”と言えば、東日本では日立製作所を指し、西日本では日立造船を指した。日立造船は、最も早く海外輸出を加速させた名門造船メーカーだが、独立系ゆえに造船比率が高く、「いつ倒産しても不思議はない」と言われ続けてきた。後に、産業界でも類例のない“本業の切り離し”に踏み込んだ同社は、造船時代とは異なる環境ビジネスで再び飛躍を遂げつつある。(「週刊ダイヤモンド」編集部 池冨 仁)

雪は降っていなかったが、非常に寒い日の午後だった。

2011年2月15日、スイスのチューリッヒに飛んだ日立造船の古川実会長兼社長とスタッフは、イノバ社を訪れた。同社は、技術開発力とオペレーティング能力に定評があり、欧州で「ゴミ焼却発電施設」(都市ゴミを燃料にした発電システム)のシェアで約40%を握る最大の老舗メーカーである。

イノバ社の前身のフォンロール社と日立造船は、古くは1960年にライセンス契約を締結して、日本に欧州式のゴミ焼却発電施設の技術を導入した。過去50年間、日立造船はフォンロール社のライセンシー(技術供与を許可された提携関係)という立場にあった。

それが一転、イノバ社の親会社が倒産して連鎖倒産の危機に直面し、急に資金が回らなくなった。そこで、ライセンシーだった日立造船が救済に乗り出したのだ。

辻勝久Vプロジェクト室長は、「今回の買収は、最初にイノバ社の不穏情報をキャッチし、水面下で接触を開始してから、12月20日に買収合意に至るまで、わずか1ヵ月という極秘のプロジェクトだった」と、振り返る。Vプロジェクトとは、フォンロール社の頭文字と英語のビクトリー(勝利)をかけたコードネームだった。

イノバ社の買収により、日立造船は欧州市場を確保するとともに、全世界の市場を視野に入れた事業展開が可能になった。両社が培ってきた技術力は高い相乗効果が見込まれている

その約2ヵ月後、初めてイノバ社を訪れるに当たり、古川社長は、300人の全社員を講堂に集めてもらった。自分たちが年末年始をゆっくり過ごせたのは、日立造船が約50億円の資金を出してくれたおかげということもあり、社員たちは期待と不安を抱えて古川社長を出迎えた。

英文の台本はあらかじめ用意されていたが、途中まで読んだところで、古川社長は台本に落としていた視線を上げ、社員に向かって自分の言葉で話し始めた。「ヘタな英語ですが、私の思いを話したい」と断って、「(1)雇用は守る、(2)研究・開発費は削らない、(3)一緒に、ダントツの世界一を目指そう」と強く訴えたのである。

雇用については、当初の台本にはなかった。だが、かつてシンガポールの合弁会社に8年駐在して苦労した古川社長は、自分の言葉で現地の人の胸に刺さるように訴えなければダメだということを思い出したのだ。これが吉と出て、初顔合わせは成功裏に終わる。

独立系だったことが

一転して弱点になる

偶然だが、日立造船がイノバ社の子会社化に成功した11年は、創業130年目にも当たる。欧州が拠点のイノバ社がグループ入りしたことで、環境ビジネスをこれまで以上に世界で展開できる素地が整った。これを受けて「第二の創業元年」と位置付けたのだ。

日立造船は、1881年に日本に定住した英国人のE・H・ハンターによって創業された大阪鉄工所にルーツを持つ。元は個人経営だったが、造船所の成長とともに資本系列が変わり、1936~45年は日立製作所の傘下にあった。戦後の財閥解体を機に同社の系列からはずれ、独立系の民間造船所として再スタートを切る。

戦後の日立造船は、財閥などの大資本を背景に持たないため国内需要に依存できないことから、「輸出重点主義」を採った。51年の民間貿易再開後は、米国の資源会社から初のタンカー建造を受注した。他にも、インドネシアや旧ソ連(現ロシア)、旧共産圏諸国などからも受注し、造船の技術を応用したプラントの輸出でも東南アジアから南米まで展開していった。

造船業は、数年ごとに好況と不況を繰り返しながら、戦後復興と高度経済成長の波に乗って急拡大し、70年代前半に絶頂期を迎える。その余勢で、日立造船は、73年に世界最大級の有明工場(熊本県)を稼働させた。

だが、その裏では、国内の造船業に深刻なダメージを与える事態が進行していた。同じ73年に為替が変動相場制へと移行し、決済通貨がドル建ての造船業は深刻な事態に陥る。しかも、73年と79年の石油ショック後はタンカー建造のバブルが崩壊し、「85年のプラザ合意以降は、円高に苦しめられた。さらに、韓国などの新興メーカーの追い上げで船舶の需給ギャップが起こり、いっそう競争が激しくなった」(森方正之常務取締役)。

日立造船は、三菱重工業や川崎重工業、旧石川島播磨重工業(現IHI)などのように多角化しておらず、海外船主向けの造船比率が高かったがゆえに、経営は甚大な打撃を受けた。ついには、86年に因島工場(広島県)が新造船から撤退し、大リストラが始まる。当時、島民の約80%が日立造船と関係するとまで言われた地元経済への影響は深刻なものだった。

一方では、雇用の受け皿として、ヒラメの養殖など畑違いの分野で100社近くを分社化した。新規事業の中には、一時は年間60億円以上売り上げた「杜仲茶(とちゅうちゃ)」や、約300万人の会員を獲得した宿泊予約サイト「旅の窓口」などの成功例も生まれたが、大半は数年と持たずに撤退することになった。

造船を切り離して

“負の遺産”を一掃

国内七つの生産拠点は、ほぼすべてが元造船所だ。大阪の堺工場では、シールド掘進機や水門・海洋構造物などの巨大な建造物を造る

日立造船の社内で、創業事業の“造船部門の切り離し”が検討され始めたのは2000年前後からだった。当時、日本では、自動車、鉄鋼、紙・パルプ、石油元売りなどの産業で、企業の再編・統合が進んでおり、同社も造船業存続の可能性を必死で模索していた。

その過程で、日立造船としては、もはや資産価格が激しく変動する造船業を自前では維持できないと判断し、旧NKK(現JFEホールディングス)に 話を持ちかけた。そして、02年10月に両社の造船部門を統合し、新しくユニバーサル造船が発足する。翌11月、造船業の移管に際し、日立造船は250億 円の減資を発表し、2000人分の退職金を捻出した。

拡大画像表示

当時の日立造船には、向こう4~5年分の船舶建造の受注残があり、造船業をやめたからといってすぐに代替になる強力な事業は育っていなかった。大黒柱だった造船業を切り離した後は、以前からある環境・プラント、精密機械、機械・プロセス機器、海洋防災システム、鉄構・建機などの重工業分野で収益性を高めて事業を強化することになった。環境ビジネスは伸びていたが、まだ柱といえるほどに大きな存在ではなかった。

古川社長は、05年の社長就任以降、自ら策定に深く関与した最初の中期経営計画が頓挫、また造船なき日立造船を存続させるために安値受注した橋梁 工事などで赤字となり、苦境に立たされる。しかも、橋梁談合が発覚してコンプライアンス上の問題でも窮地に追い込まれた。さらには、課徴金や住民訴訟、将 来的な国際会計基準の変更などを考えれば、どこかのタイミングで、“負の遺産”を一掃しておく必要が出てきた。

そこで、日立造船にとっては“虎の子”だったユニバーサル造船の株式を350億円で売却し、その多くを負の遺産の処理に充てた。これで持ち株比率 が50%から15%に下がる。この時点で、125年の歴史を持つ造船業から事実上撤退することが決定的となり、社員は心理面で大きなショックを受けること になった。

苦しい時期だったが、造船を切り離しても続いた財務改革の一方で、古川社長は計14の将来に向けた大型プロジェクトを発足させた。すでに実用化が 秒読み に入ったものには、「海底設置型フラップゲート式防波堤」がある。03年から開発を始めた類例のない機器で、地方自治体の防災担当者や電力業界の関係者か らの問い合わせが後を絶たない。古川社長も「最低で100億円、うまくいくと300億~500億円規模に成長するかもしれない」と期待を寄せる。

2011年3月の東日本大震災の際に活躍した「GPS波浪計」。全国に計15基設置されており、いち早く津波情報をキャッチし、気象庁が津波警報の予測値を引き上げた。海外の地震国からも注目される

現在、実海域試験中の「海底設置型フラップゲート式防波堤」。津波の際に、自動的にフックをはずして黄色いゲートを立ち上げる。同じ原理の陸上設置型もある

新しい市場には新しいモデルで

現在、日立造船は、16年度までに、10年度実績比で連結売上高を2871億円から5000億円へ、研究・開発費を70億円から200億円へ、営業利益率を4.7%から6%へ引き上げる長期ビジョンを打ち出している。

過去にはプラントの輸出などで、当初当てにしていた機器納入後のメンテナンス収入が得られずに赤字を出してきたという反省もあり、現在ではより利益率の高いアフターサービス事業に注力する。売上高構成比の40%に達しており、今後は50%に高める構えだ。

これは、ビジネスモデルの組み替えだ。その流れの中、冒頭で紹介したイノバ社がグループに加わった。その意味が大きいのは、環境ビジネスを前面に押し出すことで日本から世界へと一気に舞台が広がるからだ。

SMBC日興証券の大内卓シニアアナリストは、かねて日立造船に着目してきた。「環境ビジネスの領域で、将来的にグローバルに伸びる位置に居る。実は、他に日立造船のような会社はない」。

今後は、欧州で環境規制が厳しくなるので、衛生的かつ効率的に都市ゴミを燃やして排熱を利用する施設は伸びる。将来的には、中国や中東、インドにも拡大する。

「長年、単品の機器輸出がメインだった海外展開も、今後は事業体として出ていく。最初から納入後の運転を組み込んだり、その地域に電力や水道を供給するサービスをセットにしたりする展開もあり得る」(小橋亙事業企画本部長)

新市場では、新モデルでスケールアップした受注を狙う。日立造船は、今まさに捲土重来を果たすチャンスを迎えている。

古川 実 日立造船会長兼社長インタビュー

地ならしにはめどが付いた

これからは攻めに転じたい

私は、1966年の入社なので、日立造船が日本で3位、すなわち世界で3位だった時代や、日本の造船業が世界の七つの海を支配するとされた絶頂期を知っている。

だが、2002年に造船業の分離を始めたのは、もう他に選択肢がなかったからだ。私としては、残せるものなら残したいと考えていたし、歴代の社長すべてに電話して自分の思いを申し上げた。

イノバ社が日立造船グループに入った11年度は、ようやく過去の閉塞的な状況から脱して、上向きになったターニングポイントだと捉えている。過去20年間、私ほど会社の資産を売ってきた人間はいないが、やっと売る側から買う側に転じることができた。

これまでは、日本、中国、東南アジアしか考えられなかったが、これからは全世界がテリトリーになる。効率性の高い欧州式のゴミ焼却発電施設は、まだまだ市場が伸ばせるし、日立造船の他の技術と組み合わせればサービスの幅も広がる。

ある程度は地ならしが済んだので、低迷期のトラウマを抱える社員も目線を上げられるようになるだろう。若手社員には夢を見せたいし、中堅社員には自信を取り戻してほしい。社内のベクトルを合わせて、今後は攻めに転じていきたい。

日立造船という社名は、当面、変更するつもりはない。(談)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます