今日は八尾から同じ着付師のかっさんとO先生が来られました。

結婚式の依頼が増えたので

留袖の本式着付の勉強に来られたのです。

もっと前からわかっていたのに

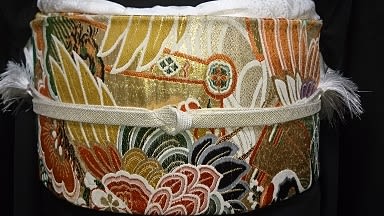

友人に借りっぱなしになってるm(__)m 下重ね付の留袖と

別の友人からもらった丸帯で

本式着付の練習をしました。

私は幸か不幸か…毎年、1回以上は、お着付する機会があります。

今年の方は、最初から分かっていましたが

ほとんどが、突然その日にって感じでした。

初めての時は、どうやってお着付けしたかほとんど覚えていません。

確か紅絹の留袖でした。

初めてこの留袖を持ったお二人は、あまりの重さにびっくりした様です。

そして、丸帯の重さにも…(~_~;)

本当に重たいのです。

一応、着付けていたので、最初に帯締め3種類から行いました。

着物も厚みがあるし、帯も厚みがある場合は帯締めが短くなるので

向かって左側のやり方がすっきり見えます。

左の帯締めの結び方を「しあわせむすび?」言うらしいのですが、メガネになり易いので、あまり使っていません。

帯締めは、短い時はスッキリか、通常は下の普通の結び方にしています。

3つとも覚えると、いざという時に私の様に真っ白になってできない時があるので

幸せ結びは忘れてもらうことになりました(^_-)-☆

いつも一人着せという事なので、こういう着物の場合は

後ろは、先に裾丈を決めて衿のピンチに止める方法をお勧めしました。((助手の変わりです)

あんまり重いので、少々引いても、すそが落ちてくるので、この方法が良いですね。

普通にするのと、両方試して頂くと、全然違うって実感してもらえましたわ(*^^*)

おはしょりも地厚になるので、最初に綺麗にしておかないと難しいですわ。

帯も丸帯なので厚味があり、腰の補正はヒップパットぐらで十分です。

帯枕もタオルで作らないと、体に添いません。

私がコーヒーを入れている間に、帯が完成していました。

撮りらが結ばれた帯だったかしら?

主人が買ってきてくれたケーキでお茶をして、ひと段落

後は、振袖の帯揚げなど先日ブライダル専門美容師こだわり仕事のa先生のレベルアップレッスで教えて頂いた

帯揚げを披露しました。

最後はゴンちゃんも一緒に記念撮影です(#^.^#)

又いらして下さいね。

本日も訪問ありがとうございます。

応援クリックもよろしくお願い致します

私は本式の下重ねは喪服で一度、あります。真っ白になりました。。

帯締めのしあわせ結びは、本結びしてからくるっと回転する横着して使う事もありますよ~。

丸帯でも現在ものなら、まだ締めやすいですよね。

年代物は、本当に指が可愛そうになりますね。