アクアリウムに魅せられたある研究者の日記。

太陽の光。流木の影。

ピペット。

先週末は、我が家の長男の1歳の誕生日でした。もう1年が経ってしまったのかと、月日の流れの速さに驚かされます。さらに、数日後には、私の誕生日と結婚記念日も控えております。この一週間の我が家は、記念日が目白押しですな。けど、最初に子供の誕生日が来ると、その後の記念日は忘れ去られますね。少なくとも、私の誕生日だということは誰も見向きもしません(笑)。いいんだ、自分でプレゼント買うから。

ちなみに、トップの写真は1歳を迎えた長男です(笑)。水槽が大好きなようで、ヨダレだらけの手で水槽をバンバンと触ってきます。興味をもってくれるのは嬉しいのですが、手を洗った上で、触ってもらえればと思うのですが。

さて、今回は120cm水槽導入計画のことを書くつもりでいましたが、実は、大した内容がありません。なので、ちょっとだけ経過報告をして、別の話題を書きたいと思います。

今年に入ってからマイホームの購入を考えていました。例え、ちいさな家でもいいから自分の家が欲しいなって。仕事柄、転勤や転職の可能性が十分にあるのですが、色々と考えた挙句、家を建てることにしました。実のところ、120cm水槽も新居のリビングに置くために計画していたんです。なので、家が建って引越しをしてからでないと新しい水槽の購入許可が下りないので、今はただ待つばかりなんです(泣)。そんなわけでして、新規水槽はまだまだ先になりそうです・・・。ちなみに、今は間取りの打ち合わせをしているところです。ちっちゃな土地にちっちゃな家しか建てられませんが、もし「こうしたらいいよ」とか「ここだけはこだわった方がいい」っていうことがありましたら、迷える子羊(私)にぜひコメントをください。

では本題。

我が家の90cm水槽には、現在、22匹のコリドラスがおります。以前、コチラでも書きましたが、ほぼ毎日、冷凍アカムシ+αを与えております。

こんな感じでアカムシを与えたとたん、コリたちは大喜びですよ。飼い主としては、至福の時ですよね。「毎日、毎日、アカムシじゃ飽きるよな」ってコリ同士の会話があるかどうか定かではありませんが。

餌食いの良さや、動きから健康かどうかチェックする大切な時間でもあります。

我が家では、冷凍アカムシは、解凍してからスポイト(ピペット)で水底近くに持っていき与えています。今日はですねー、そのピペットの話を書いてみたいと思います(ちょっとマニアックすぎ?)。

まずは、こちらをご覧下さい。

これは、4種類のピペットの先端を撮影したものなんですが、先端の穴の大きさが微妙に違うのがお分かりになるでしょうか。一番右のものが最も大きくて、他のものに比べて、穴の直径にして約2倍ぐらいあります。私はもっぱらこの一番右のピペットを愛用しているのですが、これには私のこだわりがあるんです。

その理由は、こちらをご覧になると分かるかと思います。

これは、先端の狭いピペットでアカムシを与えているときの写真なんですが、ピペットの先端でアカムシが詰まってしまい、内部で滞ってしまうんです。こうなってしまうと、なかなか吐き出すのが大変で、ストレスフルなんですよねー。

で、コチラが私が愛用している先端の穴が太いピペット。なかなか写真だと判別つきにくいのですが、アカムシをスムーズに放出できて、快適です。アカムシをピペットで与えている方にとっては、けっこうポイントだったりすると思うんですが。アカムシなんてあげないよって方には、まったく関係のない話ですよね。

このピペット。私個人的にはかなりの大ヒットだったもので、このブログを読んでくださっている方にプレゼントをしたいなーって思っています。私の誕生日を記念してってことで(笑)。でも、ホントに欲しい人がいるのかどうか不安ですが。

ピペットだけをプレゼントしたのでは、ちょっと情けないので、限りある私のお小遣いでスポイトの持ち手の部分(正式名称は「乳首」といいます。正式な名称なんだから仕方ないじゃん。)を購入して、共にプレゼントしたいと思います(大して高いものではないんですが)。プレゼントするピペットの本数と乳首の種類等、次回のエントリーまでには決定してご案内したいと思います。

もしご希望の方がおりましたら、今しばらくお待ちください。

コメント ( 19 ) | Trackback ( 0 )

ぴたっとファン。

いやー、今日も蒸し暑い。暑いからビールが進む進む。いい気になって酔っ払うから、さらに暑い暑い(笑)。

そういえば、最近、我が家の冷蔵庫の中では、ビールから発泡酒に変わりました。パッケージを間違えて買ってきたのか、それとも「あえて」発泡酒に変えたのか。怖くて、購入者(妻)に聞くことができません。

そんなわけで、どうもこんばんわ。

上にも書きましたが、先週辺りから、私の住む地域も暑くなってきました。いいかげん、我が家でもそろそろ水温対策をしないといけないということで、先々週末、ファンを設置しました。そんなわけで、幾分乗り遅れの感のあるファンの話題を少々。(←今更、遅いって。)

さてさて、今年は、新しいファンを購入してしまいました。

買ったのは、コレ。

NISSOの「ぴたっとファン」のMサイズ。水槽上部に目立たずに設置できるのではないかということで購入しました。

Mサイズは、45~90cm水槽用。(ちなみにSサイズは、40cm水槽以下だそうです。Lサイズはまだ販売されていないのだ。)設置予定の90cm水槽には、Mサイズ一台だけでもギリギリ大丈夫か?いやいや、こういうのは、余裕があったほうがいいのです。ここは、2台購入です。

ちなみに、この「ぴたっとファン」についてちょっとだけ説明させて頂くと、

このように、水槽の側面のガラスに引っ掛けるような形で設置します。

前から眺めると、こんな感じ。

カラーはシルバーのみ。はっきり言って目立ちますな(苦笑)。こればっかりは、ファンである以上、仕方ないっす。許されれば、ヒーターも内蔵できるようなクーラーが欲しいです(が、買えません。泣)。

音は割りと静か。我が家では、リビングに水槽を置いているので、あまり気になりません。しかし、近付けば、そこそこな騒音。私個人の意見ですが、寝室に置くにはウルサイ気がします。

で、効果の程はと言うと・・・

我が家では、上記の写真のように90cm水槽に「ぴたっとファン Mサイズ」を2台設置しています。劇的な効果は感じられませんが、ほぼ水温を一定にしてくれています。室温が29℃に対して、メタハラ点灯時でも水温は約27℃でした。マイナス2℃。しっかりと効果がありました。照明を点灯していない日中も大体27℃程度でした。これ以上、低くしようとしても無理っぽいです。もちろん、設置室内の気温とか湿度とかによって影響されるので、あくまでも我が家の場合であることをご理解下さい。

それと、購入する前から気になってはいたんですが、この「ぴたっとファン」には、「本品は市販の冷却ファン用サーモスタットとの併用は行わないでください。故障する場合がございます。」と書いてあります。どうして使用できないんでしょうかねー。理由もはっきりと書いてくれればいいのに。

数年前、GEX社製の冷却用サーモFE-001と他社製ファンとの間で、電気容量に関するトラブルがあったことがありましたが、もしかしたら、それが関係しているのかもしれませんね。冷却サーモFE-001の電気容量が2~100Wだったので、その範囲のファンなら使用可能。一方、ファンの消費電力もたいていは2~100Wの範囲に入っているので、通常の使用なら問題はなかったのです。トラブルになったのはファン側の電源スイッチがある機種。ファン側で電源をオフにすると、2W以下の微弱な電力が消費され続けるために、冷却サーモが対応しきれずに、トラブルになってしまうということでした。 問題解決は、ファン側の電源は常にオンのままにしておくのが正解のようです。(この電気容量の問題が、今回のぴたっとファンの禁止事項と関係しているかどうかは未確認です。ご注意ください。それと、現在発売されているGEX社製FE-101は、この問題点が解決されているようです。)

とにかく、我が家には、GEX社製のFE-001しかないので、つないでみました。その結果、設置後一週間が経過していますが、特に問題なく使用できています。もちろん、サーモもしっかりと機能しております。もし、問題が起きたら報告しますね。

ちなみに、30cmキューブ水槽には、テトラ社の「クールファン CF-30」を使っています。こちらの方がデザイン的にはイケテるかも。

このブログを書いている最中。ものすごい睡魔に。誤字脱字があったら、ごめんなさい。後日、訂正しますんで。

(hi, 初期バージョンの記述に、正確さにかける部分や誤解を生じかねない箇所がありました。ごめんなさい。早速訂正をさせて頂きました。下線部が訂正もしくは加筆箇所です。)

コメント ( 22 ) | Trackback ( 0 )

対策。ライトスタンドと油膜取り。

いやー、段々と暑くなってきましたね。日中に屋外に居ると、じっとしていても汗をかいてきます。

そうそう、このブログでも何度か触れている麻疹(はしか)。どうも流行が落ち着いてきたみたいですね。今度、私は麻疹ウイルスの研究を始めることになりまして、先週、他大学の研究室から麻疹ウイルスを分与してもらいました。いやー、別に今回の流行があったからというわけでなく、元々麻疹ウイルスと似たウイルスを研究しているので、興味が湧いてきまして。

さて、本題。

今週末は、私はかなりのんびりモードです。実は、妻が子供を連れて、金曜日から日曜日まで実家に帰っていて、我が家に私だけ。アクアな趣味が原因で夫婦ケンカしたわけではないので、皆様ご安心くだされ。

2泊3日の独身生活を与えられたわけですが、いきなり自由な時間を与えられても、何をしていいのか分からなくなるので、妻の予定を知ってから、こっそりと計画を立てていました。この「こっそり」っていうのがたまらなく楽しいです。

木曜日の夜に「チャーム」さんでポチっとしておいて、土曜日午前にこっそりと受け取り。気を付けないといけないのが、チャームさんお馴染みの新聞紙キャンディーとダンボール。その処理を誤ると、「アンタ!また通販で熱帯魚ですか?」ってすぐにバレます。受け取った後、ちょっと仕事に出掛け、帰りしなにホームセンターで細々としたアイテムを購入。帰宅後、「今晩なにをしようっかな」って昼寝しながら考えて構想を膨らまして(笑)。

そんな昨日は、二つの対策を行いました。その様子を少々。

前回のエントリーで、30cmキューブ水槽の隣に観葉植物を置いた話を書きました。実は先日、つかまり立ちを覚えた我が家の子供が、観葉植物を置いたエレクター(もどきのラック。苦笑)を掴まえて、一切合財落としかけるという器物破損未遂事件が発生しました。幸い、妻が気が付いて事なきを得たのですが、このままでは水槽にも子供にも危ないってことで、緊急対策を迫られたわけです。ライトスタンドは、前回のエントリーでも書きましたが、なかなか気に入ったのが見付からない。自作も不器用なのでムリ(笑)。急場しのぎで買ったのが、コレ。

いわゆるツッパリ棒。これに、クリップライトを取り付けてみました。

なかなかスッキリしましたが、白い棒がちょっとチープな感じ(笑)。それと黒いコードが予想以上に目立ちすぎました。でも家族が安心して暮らせるのなら、これはこれでいいのです。(きっと変更するような気がしますが。)

ラックを取り去ったことで、2面鑑賞が可能になりました。うんうん、やっぱりキューブ水槽なら角を強調するのもカッコいいですよね。

それと、もう一つの対策。

以前から、気になっていた油膜。90cm水槽の方はフィルターからの排水で水面を動かしているので、油膜の発生もほとんど気にならないレベルなのですが、問題は30cmキューブ水槽の方。こちらは、ADAのメタルジェットパイプを使って水面が一切動かないので、そりゃーもう(油膜が)奇麗に張りまくり(笑)。

油膜取りと言えば、とうとう発売が開始されましたね。ご存知の方も多いと思いますが、リンクを張らせて頂いている「Factory Style Aqua」さんが開発されたオーバーフローパイプ。早速、ポチっとしました。30cmキューブ水槽に取り付けてみたいと思っています。油膜の悩みから解消されるのかな。

と言いつつ、実はチャームさんからもう一つ油膜取りを購入しました。

ライフホールディング社製の「サーフェース スキマー Surface skimmer」です。こちらは、90cm水槽に取り付けるために購入しました。

実際に取り付けてから一晩経ちましたが、予想以上によく働いてくれています。水面に漂っていたホコリや水草の葉切れもなくなり、鑑賞上、とっても気持ちがいいです。これまで、ホコリとかあまり気になりませんでしたが、水面の汚れがすっかりとなくなると実に気分がいいです。

ただ、どうしても油膜取り本体の存在感がありすぎて、ちょっとねー。今は、流木で油膜取りを隠すようにしてあります。

コメント ( 22 ) | Trackback ( 0 )

cube a stump製キャビネット。

麻疹(はしか)はまさに大流行の兆し。

とうとう、私の住む県内でも麻疹のため、大学が休講になってしまいました。

私は、この麻疹ウイルスの流行にかなり注目しています。仕事柄っていうこともあるのですが、実は我が子のことでも気になっているのです。

我が家の長男は現在、生後10ヶ月なのですが、実は生後6ヶ月から1年の間というのは、麻疹ウイルスに感染する最も危険な時期なのです。母親から胎盤や母乳を介して受け取った免疫は、生後6ヶ月を過ぎた頃から失われます。さらに、麻疹のワクチンは生後1年~2年の間に接種することになっている(この間は無料で接種を受けることができる)ので、先述した「生後6ヶ月~ワクチン接種を受けるまで」の間はどうしても麻疹ウイルスに感染するリスクが高くなります。

もし、ご子息またはご令嬢が感染リスクの高い時期でしたら、この流行の時期、無用な人混みは避けられた方がよろしいかと思います。

さて、本題。

2ヶ月半ほど前、私の次なる野望、120cm水槽の導入を決意したことを書きました(コチラ)。あれから、ちっとも続編を報告しなかったので、「やっぱ嘘だったのかよ」って思われたかもしれません(笑)。いやーすみません、今回の新水槽の立ち上げは、急がずにゆっくりと想いを熟成させたいと思っているのです。安易に妥協をせず、欲しい物を揃えられるまで我慢をしようって。

先週、こだわり品物が届きました。そう、水槽のキャビネットです。

みなさんもご存知だと思います、cube a stump製のキャビネットです。

想像していたとおりの素晴しい出来に、しばし寄り添ってしまいました。今回、私は、120cm水槽用にGrand Walnut ⅣのC type (partition type)をお願いしました。

cube a stump製キャビネットについては既に色々なサイトやブログで評判が書かれていますので、あえて文章ベタな私がコメントをする必要もないですよね。けど、私が選んだ理由を一つだけ書かせて頂くと、自分が思い描く理想のインテリアに近づくためにcube a stumpさんに作成をお願いいたしました。ほぼフルオーダーメイドで作成してくださるところで、「品質」と「センス」と「安心」を得られるところは、そう他では見付からないと思いました。

上の写真もトップの写真も、魅力的な写真をアップできずにすみません。実物はとても魅力的なんです。実は、まだ納戸に置いてありまして、ろくな写真が撮れませんでした(撮影技術にも難アリ。苦笑)。

本来なら、次なるターゲットの水槽本体の調達して新水槽の立ち上げといきたいところなんですが、立ち上げはもうしばらくお預けです(泣)。

実は、もう一つ、強くこだわった部分があるのですが、私のライフスタイルに変化があって、なかなか準備することができません。もうしばらく野望は完結しそうにありません。

現在、「cube a stump」さんのトップページに、注文したキャビネットがアップされているようです(2007年5月27日現在)。

いやー、soyokazeさん、どうもありがとうございます。とても感動しちゃいましたよ。

コメント ( 33 ) | Trackback ( 0 )

フィルターのメンテナンス。

こんにちは。

先月中旬から気になるニュースがあったので、ちょっとだけコメントを。

関東、特に東京と埼玉で、4月初旬辺りから、はしかが流行していると報道されていました。残念ながら、その流行は沈静化するどころか、名古屋や大阪などの大都市圏に流行が広がっているようです。

はしかは、麻疹ウイルス(英語では、Measlesvirus)というウイルス感染症の一つでして、昔からよく知られていた感染症です。このウイルスの特徴はその感染力の高さで、空気感染や接触感染によって容易に感染してしまいます。ですから、学校や会社、通勤電車など人が集まる場所で感染が拡大する可能性があります。

はしかに罹患しないためにはワクチン接種が一番なのですが、今の日本では接種率が低いのが実態のようです。そのため、海外の国々からは日本は「はしかの輸出国」として認識されているようです。

現在の日本では、医療技術の発達により致死率は高くはありませんが、十分にご注意くださいませ。

ご興味のある方は、国立感染症研究所感染症情報センターの注目すべき感染症の項を参考にされたらいかがでしょうか。

最近、久しぶりに90cm水槽のフィルターの掃除をしました。私が使っているのは、コレ。

エーハイムのプロフェッショナル3e 2076です。このフィルターについては、(以前コチラとコチラに書いたことがありますので、ご興味のある方はどうぞ。)

購入したのは昨年12月でしたが、購入してからの5ヶ月間、掃除を一度もしませんでした。このフィルターには、水流量の低下具合から掃除時期を知らせてくれる機能があるんです。今回の掃除をする直前では、2ヶ月後に掃除せよとのことでした。

そういうわけで、興味津々、内部を開けてみました。フタを開けると、物理濾過ユニットが現れるんですが、ほっほ、ドロドロってわけではないけど、予想以上にけっこう汚い。このとき、汚れの酷さにビビって写真を撮る前に洗っちゃいました(苦笑)。小心者丸出しです。ですので、下の写真は洗った後の写真です。

これは、フィルター内上部にある物理濾過ユニットです。水槽の水は、まずこの物理濾過ユニットで濾されるわけですね。ですから、ここが一番汚れるわけですね。

次に、肝心の生物濾過ユニットですが・・・

こんな感じ。生物濾過にはエーハイムのサブストラットプロを使っていますが、へー今度はほとんど汚れていません(写真は洗浄する前のものです)。ほどほどに水で濯いで元に戻しました。

生物濾過のために自作スポンジも入れていますが、こちらも予想よりも汚れが少なかったです。

我が家の環境では、上述のとおり、物理的な汚れは物理濾過のみで、下流の生物濾過ユニットはほとんど汚れがありません。

どんなフィルターでも言えることですが、物理フィルターと生物フィルター部を完全に区別することは、バクテリアの保存のために有効ではないかと思う次第です。

コメント ( 20 ) | Trackback ( 0 )

デジタル一眼レフ。

つい最近、市役所に行きました。待合室で待っていると、壁に「ギネスブックに登録されました。」と書かれてたポスターが貼られていました。そのポスターの隣には、立派な額縁に納められた英語の賞状があり、どうもギネスブックに登録されたことを記した証明書らしい。どんな記録に挑戦したのかとポスターを読み進めていくとありました。「どれだけ多くの人が一度にブーブークッションを鳴らせるか」。・・・。その記録3790人。

記録そのものも大したものだと思いますが、こうした話題性のある記録にチャレンジしようとした企画・立案者も凄いと思いました。

さて、本題。

実はGW中、我が家は遠出をしない代わりに、以前から欲しかったものを買ってしまいました。デジタル一眼レフです。選んだのはSONYのα100。SONYが作った最初のデジイチです。

正直言いまして、私自身、どんなカメラがいいのかいまだによく分かっていません。デジカメ特集やデジイチ比較記事をネットで探し、エントリーモデルクラスから選びました。候補は、ペンタックスのK10DかK100D。ニコンのD80かD40x。キャノンのEOS kiss Digital X。オリンパスのE-410。そしてSONYのα100です。

一眼レフ初心者なので、レンズ財産もないので、好きなように選ぶことにしました。条件としては、手ぶれ補正とアンチダスト機構が付いていること(この安易な条件が初心者丸出しですけど。笑)。後は、ここでは触れられないほど、根拠のない個人的な想いで選ぶことに。

だいたい欲しい機種が絞れたところで、近所の家電量販店で価格調査を兼ねて実際に手で触れてみました。うむー、どのデジイチもコンパクトカメラよりオモイ。デカイ。しかも、コンパクトと違って、ファインダーを覗かないといけない。価格の方は、結局数軒の量販店を回ったけど、どこもほとんど一緒。機能、手にした感覚などの独断的総合評価でα100のレンズキットを第一候補に。

ただここであることを思い出しました。お世話になっているmaxellさんの「小さな海物語」のコチラの記事。DPE店で安く買える可能性があるってことを思い出し、ダメモトでカメラショップに行ってみることに。

!。

何故でしょう。家電量販店の一律的な値段よりもかなり安い。10%ポイント還元分を考慮しても、DPE店の方がまだ安い。しかも、古いカメラの下取りでさらにプライスダウン。店員さんに聞いてみたら、大体のカメラ(フィルム、デジタル問わず)なら1万円で下取りとのこと。

これで私の心は決まりました。

タンスの肥やしになっていたフィルムのコンパクトカメラを下取りに出し、α100のWズームレンズキットを購入しました。家電量販店で購入した場合よりも安い価格で、しかも望遠レンズも付けて買うことができました。

早速、使ってみましたが、やはり泳ぐ魚を撮影しようと思ったら、なかなか難しいです。しかし、これまで使っていたコンパクトカメラよりもかなり撮れそうな気がします。

しばらくは、水槽前で、パシャッパシャッが続きそうです。

もし、デジイチに限らず、デジカメ、ビデオカメラの購入を考えていらっしゃる方がおられましたら、一度、DPEを専門に取り扱っているカメラ専門店(例えば、カメラのキタムラ)のようなところを訪れることをオススメしますよ。もしかしたら、満足のいく買い物ができるかもしれません。

コメント ( 22 ) | Trackback ( 0 )

底面ヒーティング。

先週はあんなに暖かかくて春も近いと思っていたのに、今週に入ってからまた冬に戻ってしまったようです。そんなわけで、私は昨日から体調を崩しています。いやー別に大したことではないのですが、どうも風邪をひいてしまったようです。みなさんも気を付けて下さい。

さて先週末、以前から考えていた底面ヒーティング計画を実行しました。読んで字の如く、水槽の底面から暖めるヒーターシステムです。

ご存知の方も多いと思いますが、このアイデアはStylish Aquaのそよ風さんが報告されたシステムです。水槽の下に、シート状のヒーターを敷き、底面から水槽を暖めるシステムのことです。当時から知っていたんですが、寒い我が家では底面ヒーターだけでは水温の維持が困難であることが自明だったので、なかなか導入には至りませんでした。

実は、後日、お世話になっているFactory Style Aquaのfactory-styleさんが「水草の成長がすこぶる良い」とこちらで報告されているのを読ませてもらいました。なるほど、水温の維持よりも水草成長のための底床ヒーターとしても有用なのねってことで、私も真似させて頂くことに。

今回、私は30cmキューブ水槽に使用するために、みどり商会のピタリ適温2号(10W)とADAのガーデンマットを購入しました。ADAのガーデンマットを使った底面ヒーターの作成については、WaterPlantsWorldさんがAqua tipの中で紹介している方法を、そのまま真似させて頂きました。

ガーデンマットを水槽の大きさ(30cm×30cm)に切り、こんな感じでコード取付部があたる部分を切り取りました。えっと、詳しくはWaterPlantsWorldさんのココを見てください。私の記事より絶対分かりやすいですから(他人任せで汗)。とっても親切に書かれていて、私でも理解できました。

で、水槽を置いてみたんですが、底面ヒーターを敷いていることは目立ちません(当たり前か)。

残念ながら、今の季節は、まだ底面ヒーティングだけで水温を維持することは困難でした。覚悟してましたけど無念なり~。仕方ないので、通常のヒーターと併用です。もう少し春が近づいてきたら、また試してみます。

でも、これで底床内が暖められて、水草の成長が・・・。たっ堪りません。めちゃ楽しみです。

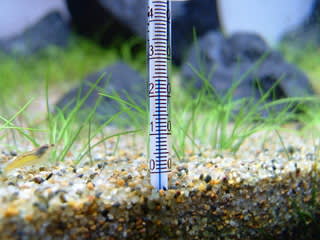

ちなみに、水温25℃に対して、底面ヒーティングをする前の底砂内の温度が24℃。ヒーティング後の底砂内は28℃になりました。

コメント ( 12 ) | Trackback ( 0 )

NZ KS-CX。

前回、無知から起きたお恥ずかしい失敗をご報告しました。その後、焼け焦げた32Wランプから13Wランプに変更したわけですが、光量の大幅ダウンにどうにか対処したいと思っていました。安全のためには仕方なかったんですけどね。

水草にとっては、もちろん明るい環境がいいんでしょうけど、飼育者の私にとっても、やはり明るい水槽がね…。そういうわけで、前々から気になっていたライトを購入することにしました。今回は、そのライトのことを少々。

前回の失敗を踏まえて、今回新たに購入したのは興和のNZ KS-CXです。このライトは、ボール型蛍光灯に関わらずメタハラの様に明るいってウワサ。

30cmキューブ水槽を立ち上げるときから気にはなっていたんですが、やはり価格がねー(笑)。安全を考えて、結局このライトにしました。

私のように小型水槽にこのライトを使っている人は多いかもしれませんが、簡単にご紹介を。

私が購入したライトは、12,000kの色温度タイプで21W型のランプが標準で付いていました。このライトはE26口径で、同口径のランプを取り付けられるようになっています。つまり、市販されている13Wや21Wなどの電球型蛍光灯も取り付けは可能です。

購入する前に色々と情報収集をしたのですが、これまでに購入された方々の意見では、思っていた以上にサイズが大きいとのこと。で、実際に購入して見たんですが、確かに大きい!でも、許容範囲内って印象です。どんなもんかといいますと、こんな感じ。

セードの部分の大きさは、開口部が12cm、全長が20cmといったところです(対照にグリーンゲインの空き箱を置いたけど、分かりにくかったですね)。トップの写真にあるように、30cmキューブ水槽に対して、あんな程度です(テキトーですみません)。

次に、気になるセードの内部ですが、、、

分かりますか?鏡面とまではいきませんけど、ピカピカです。これまで使っていたクリップライトとは明らかに違う点ですね。価格の差がこの辺で表れているようです。内部のこのピカピカが、セードの性能つまりライトの明るさの要因なんでしょう。予想以上に綺麗な仕上がりでした。

それと、もう一つ。個人的に気になる排熱の仕組みです。

ソケットの部分には、このように排熱用のスリットが大きく開けられていました。これなら、熱がこもりにくいかもしれません。これまでのセードには、ここまで大きなスリットはありませんでした。

数日しか実際には使っていないので排熱性能は分かりませんが、何か気になることがあったら後日ご報告するということで。

私も懲りません(苦笑)。

32Wの蛍光灯。先週一本は焦げてしまいましたが、実はもう一本予備に買ってあったんですよね~。モッタイナイので、ちょっと点灯させてみました。

やはり明るい! 久しぶりの32Wの光量にシビレました。このライトのセードなら、32Wランプでもしっかりと収まってくれました。32Wか、、、トラウマだけど、ちょっと試してみようかな。

ご存知の通り、ランプの光源位置とセードの関係は微妙で、光源の位置がずれれば光は拡散したり収束したりして、ライトとして十分な性能を発揮できないようです。21Wのランプ用に製作されているセードで32Wランプを使う意味があるかどうか分かりませんが、ちょっとだけ32Wランプで様子を見たいと思います。

ええ、なんか意地の様なもんです。一週間試したら、標準ランプに戻します。

コメント ( 14 ) | Trackback ( 0 )

ランプの危険性。

今晩は、この家に私しか居ません。妻と子は、実家に帰っています(遊びに帰っているだけですよ)。ですから、今日は寂しいながらも独身のような自由な時間を謳歌してます。水槽周辺、ダイニングテーブルの上はアクアグッツがこれでもかって言うほど散らかっています(笑)。今日は遅くまで、アクアライフを…。

今週、実は大変な事件が起きてしまいました。冗談なしに久々にビビリました。今日は、そんな話を少々。

我が家では30cmキューブ水槽の照明にクリップライトを使っています。オープンアクアにしたかったので、水槽に載せるタイプの蛍光灯ライトにはしませんでした。ですので、どうしても光量不足が気になっていて、ライトを2灯にしたり、消費電力の大きな蛍光灯ランプに変更したりしていました(詳細は各リンクをどうぞ)。

しばらくは、それでうまく機能していたんです。していたんです、今週までは。

とある日・・・

買い物から帰ってきて玄関のドアを開けると、ちょっと焦げ臭いような気が。水槽が置かれているリビングを見回しても、特に異変はなし。気のせいかなって。あれれ?いつもなら点いているライトが暗い。

もう分かりますよね。焦げ臭い原因は、30cm水槽のライトでした。どんなことになっていたかというと、

こんな感じでした。

これは、32Wの蛍光灯です。蛍光灯の根元が激しく焼け焦げていました。ここは、インバーター回路の基板が納められていたところですが、内部は真っ黒。もうちょっとアップしてみると、、、

最初に見たときはただ呆然。次の瞬間、冷や汗がたら~り。もし発火していたら、、、考えたら怖いです。そのときの私の中は「マジでヤバイよ」って叫んでいました(苦笑)。いや、本当に笑えない。

原因として、いくつか挙げられると思うんですが、私が思ったのは、一つは排熱の問題。32Wは確かに明るかったんですが、その分発熱もすごかったですからねー、その熱をうまく排熱できずに、インバーターの辺りで熱がこもってしまったのかもしれません。(元々は60W白熱球用のライトだったので大丈夫だと思ったんですけどね。)

もう一つは、水蒸気の問題。オープンアクアにしたことで、水槽の水は激しく蒸発していました。知らず知らずに水蒸気がインバーター基板を侵していたのかもしれません。(アクア用だったら、防水・防滴されているのでしょうが、私のは普通の日用品からの転用品でしたから。)

どちらかかもしれませんし、どちらでもないかもしれません。

とにかく私には、このままじゃ安心して外出できないって思えました。今は応急処置として、32W蛍光灯から13Wにダウンして発熱量の減少を。ガラス蓋をしっかりとして水分を含んだ空気がそのままライトに浸入しないようにしたこと。しかし、これでは光量が足りないような気がしてなりません。新しいライトを考えないといけませんね。

最後になりましたが、一つだけ。

一般的なクリップライトや32W蛍光灯が危険だといっているわけではありません。今回の我が家の設置条件が危険だってことです。でも、同じような条件で使用されている方は、一応気に留めておいたほうがいいかもしれません。火が出たら、本気で大変なことになりますから。

コメント ( 19 ) | Trackback ( 0 )

メラミンスポンジ。

今日で2月も終わりですね。もう3月か・・・。

3月のイメージってどんなもんですかね?学生の頃は、卒業式など「惜別」のイメージが強かった気がしますが、就職した現在では「別れ」というよりも、「春」のような開放的なイメージになりました。人それぞれ感じは違うとは思いますが、みなさんはいかがでしょうか?

さて、今回は、たいていのアクアリストが使われているメラミンスポンジについて書いてみます。

数年前に、魔法のスポンジとしてテレビショッピングで紹介されていた記憶がありますが、あれよあれよという間に私たちの生活に広がってきました。確かによく汚れが落ちるし、しかも高価でないという点が魅力的です。

こうして、掃除道具の定番になった感のあるメラミンスポンジですが、洗剤フリーということで当然、賢明なアクアリストの方々に採用されてきました。最近では、アクアメーカーから水槽専用メラミンスポンジも商品として発売されている様子。でも100円ショップで購入したものでも水槽に使えなくはないですからねー。私はもっぱら100円スポンジを使っております。

さてさて、最近、100円ショップで気になる製品を見付けました。それが、コレ。

なんと柄の付いたスポンジです。(え!?期待はずれ?)

たいていのメラミンスポンジって四角くて、それを千切って使うと思うんですが、この商品は最初から柄が付いているんです。柄が付くことによってどんな使い方ができるかというと、、、

こんな感じで、手を濡らさずにガラス面に付いた白い線を落とせます(笑)。濡れないから毎日でも掃除できちゃう。どんな感じに汚れが落ちたかは、トップの写真をご覧くださいませ。

それ以外にも。

水槽縁のシリコン部分に付着したコケを落としたり。

手では入り込めないような隙間の掃除ができたり。

この製品に出会うまでは、ピンセットでスポンジを摘んで、掃除してましたけど、うまく力をかけられずに歯がゆい思いをしていました(不器用なもんで)。

あまりに小さな隙間は当然無理ですけど、2cm以上の隙間があれば、十分掃除できますよ。今では、プロレイザーとコレで水槽面のコケは簡単に落とすことができるようになりました。まだ使われていない方がいましたら、お試しアレ。

コメント ( 16 ) | Trackback ( 0 )

水合わせツール。

トップ写真は、私が生体を水合わせするときに使っている道具類です。

バケツから、反時計回りに。計量カップ、滴下チューブ、ヒーター、そしてエアーポンプとストーン。これ以外にも、水温計、pH測定器(測定キット)とアクアセーフも使っています。

今日はツールのことを書きたいと思いますので、詳しい水合わせの仕方は書きませんが、一言だけ。

水合わせは、やはり魚にとってとても大切なことだと思うんです。だから魚を飼う以上「水合わせはしっかりと」するべきだと思いますよ。

(なんて書いてはみたものの、人それぞれ「水あわせはしっかりと」の程度は経験などによって違ってくるんですよね。)

まずは、滴下チューブから。写真を見てもらえれば、一発で分かると思います。

このように、水槽の水を滴下するためのチューブです。

上の写真のように、一方コックを付けておくと滴下スピードの調整が簡単です。

私は、この滴下チューブをチャームさんから購入。原理は簡単ですから、もしパーツが余っているのでしたら自作できそうです。まー買っても数百円です。

滴下のスピードなんですけど、私の場合はショップからの水2Lに対して、1秒に1.5滴ぐらいで滴下しています。大体3~4時間かけて、ショップの水を約10倍に希釈する感じです。

ヒーターや水温計は、冬には必須。水合わせに数時間かけるので、その最中は保温しています。私は、使い古しの80Wのオートヒーターを使っています。水合わせ用に一本用意しておくと便利だと思いました。水合わせ後、魚を放流する前には、再度水槽の水温に合わせています。

逆に夏には、ヒーターを使わない代わりに、エアレーションを必ずしています。水温が高いほど、溶解する気体の量が減るので、ブクブクはした方がいいのかなーって感じで。

テトラ社の回し者ってわけではないのですが、水合わせのときにはアクアセーフを使っています。アクアセーフは、粘膜保護やストレスの緩和の効能があると書かれていますね。とある大御所さんのサイトでも、規定量から10倍量を加えるべしと書かれていましたので、私もずっと真似しています。効果のほどは、検証のしようがありません。私はアクアセーフを日常的に使っているので、お守りのような感じです。

コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )

活着のためのアイテム。

トップの写真が、現在使用している活着アイテムです。見たら分かるとは思うんですが、一応、文字も書かないと簡単に終わってしまうので、軽ーく紹介文を。

一番左のが、ADAのモスコットン。下のは、ウッドタイトのようなもの(なんちゃってウッドタイト)。上の二つは、テグスです。

モスコットンは、ご存知のように、ウィローモスなどのモスを活着させるときに使います。こんな感じで。

糸自体は、数週間後に溶けて消えてしまうので、取り除く手間がなくて楽です。南米ウィローモスは(ウィローモスと比べて)活着に若干時間がかかるようなんですが、私は南米モスのときにもモスコットンを使用しています。カラーはディープグリーン(素直に深緑色)で、流木に使用するのにはほとんど目立ちません。

そんなわけで、ウィローモスの活着にはテグスよりも断然モスコットンの方がお勧めです。ただ、ADAのモスコットンでなくても、手芸用のもので十分だと思うんですが、使ったことがないので実際のところはよく分かりません。

次は、ウッドタイトのようなビニール皮膜針金です。某百円ショップの園芸コーナーで購入しました。これは、アヌビアス・ナナとシダの活着に使用しています。私が使っているのはグリーンなんですが、ADA社の本物はブラウンです。どちらがいいかというと、明らかにブラウンですな。モスコットンのように細くないので、グリーンでは目立ちすぎました。買い換えたいところですが、どうせ活着するまでの間だけですから。こんな感じです。目立つでしょ。(写り込みも目立ちますな。)

テグスですが、以前まで、南米モスにもアヌビアスにもテグスを使って活着していました。テグスは溶けないので、数ヶ月間たっても、しっかりと働いてくれるのですが、前述のとおり、取り除くのが面倒くさい。結局、現在は、ウッドタイトでは取り付けられないような小さなアヌビアスやプチの株にのみ使っています。

テグスには太さが色々とありますが、私は1.5号と3号の2種類を使っています。個人の好みがあるので一概に言えませんが、細いと目立ちにくい半面、結んだりするのがちょっと面倒な感じが。なので、アヌビアスには3号を。ウィローモスには1.5号を使っていました。

そうそう、テグスには、釣り糸、手芸用等々、色々な用途用があると思いますが、一番単価が安いのは、写真にもあります内装用のテグスだと思います。

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

水質測定。

我が家の30cmキューブ水槽は、山谷石を使っているので水の硬度が気になっていました。巷では、山谷石は青龍石ほどには硬度を上げないと言われているようですので、私もその言葉を信じて硬度を調べたことがありませんでした。でも、せっかくだから一度ぐらいは調べてみてブログのネタにでもっと。そんなわけで、水質測定をしてみました。

今回、測定に用いましたのは、Aquamind laboratoryさんのところの「GH assay kit」と「KH assay kit」、そして「pH assay kit」です。揃えちゃいました。価格の安さもさることながら、デザイン、丈夫な外箱、分かりやすい取説、それでいて、ガラスの試験管付き。これは、本当に素晴らしいです。チャームさんでも販売しているので、購入しやすいのも助かりますね。後々、試薬だけを買い足すこともできるので、さらに安上がり。まさに非のうちどころがない。既存メーカーはどうするか?

ちなみに、KHは炭酸塩硬度と呼ばれ、炭酸水素イオン濃度を測定することによって硬度を算出する方法です。一方、GHは総硬度と呼ばれ、ADA社などで使用されているTH(全硬度)と単位が違うだけで一緒。2価陽イオン(Ca++やMg++など)を測定することによって硬度を算出する方法です。ただ単に硬度を測りたいときには、GH(or TH)を調べたらいいと私は思っています。ただ、KH値を調べると、KHとpHから水中のCO2濃度を算出することもできるようなので、こちらを測るのも面白いと思います。もっとDEEPな内容をお求めの方は、Aquamind laboratoryさんのサイトの商品説明をご覧なれば、詳細な記述があります。

ではでは、実際に使ってみます。

今回のサンプルは、①30cmキューブ水槽の水、②水道水、③水換えに使う浄水器の水です。水槽のプロファイルとしては、①30cm水槽は山谷石の石組みレイアウト(2日前に1/3の換水)です。(詳しい水槽のデータはリンクへ) 実験方法は、各サンプル水を25℃に合わせてから(pHは温度によって変動し、KHの値に影響を与えるので一定にしました)、各kitに付属する取り扱い説明書の通り行いました。

ではでは、測定結果です。

サンプル pH KH [dH] GH [dH]

①30cm水槽 7.0 3.5 4.0

②水道水 7.2 2.0 2.5

③浄水器の水 7.2 2.0 2.5

他人の水槽データを見ても、面白いって思う人はいないよね。

では、簡単に。

まずはpH。水槽の方がやや低い傾向。これは、硝酸塩などの蓄積があるので、水道水等と比べて低くなることは予想していたことなんですが、できればもう少し低くてもいいかもと思いました。

次に、硬度。水道水や浄水器の水と比べて、水槽の水のKH、GHが高い数値に。こ、これは、もしかして山谷石が硬度を上げているかも?なんて思いましたが、落ち着いてよく考えてみたら、30cm水槽に使っている底砂が硬度を上げている可能性も排除できないので、今回の結果では山谷石が直接的な硬度上昇に関与しているのかが分かりませんでした。うっ期待させて、ごめんなさい。

ここで諦めるわけにはいかないので、上の写真の実験を新たに始めました。プラケに山谷石だけを沈めて水質変動を調べることにしました。もちろん、対照群に山谷石を入れないプラケも用意しました。このまま一週間待って、水質をチェックしたいと思います。

山谷石水槽の硬度と入れていない水槽のを比較して、硬度上昇の真相がはっきりすると思います。

結果は、今週末あたりにはお伝えできればって思ってます。

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

充電式電池。

センター試験は明日21日もあります。その後も、二次試験等々ありますので、受験生の方はもちろん家族の方も体調管理に気を付けてください。

さて今日は、アクアリウムとは少し離れて、私のちょっとしたエコロジーについて書いてみたいと思います。こんな記事を書いているのだから、たいそう立派なことをしていると思われるかもしれませんが、実はそれほど環境保全に注力しているわけではなく、便利さや趣味を我慢しているとは言えません。ただコンビニやスーパーでビニール袋や割り箸は要らないと言ってみたり、PETボトルや空き缶はしっかりと分別したり(当たり前か)。でも、それでもエコしてるってことですよね?今日は、ちょっとしたエコである充電式電池の話を少々。

今の日本。コンパクトな家電製品が溢れていますね。一部の太陽電池以外では、種類の差こそあれ電池が使われているのは至極当然の話ですね。携帯電話、デジカメ、各種リモコン、ノートPC、、、挙げたら限がありません。消費電力の大きいデジタルビデオやノートPCは専用バッテリーが使われていて充電も可能なのですが、乾電池を使用するタイプのものもまだまだたくさんあります。例えばテレビのリモコン、目覚まし時計、懐中電灯などなど、家の中だけでも乾電池を使用するものを探すのに、そうは困らないでしょ。

で、最近思ったのが、使用し終わった後の乾電池のこと。外見はまだまだ使えそうなのに、他に使う用途もなく、ただ捨てるしかない。これは、明らかにもったいない。そんなときにSANYOのEneloop(エネループ)のCMを見て、我が家でも乾電池ゼロを目指して充電式電池を購入しました。

充電式電池(昔は充電池って呼んでいた記憶が)で思い出すのが、子供の頃のミニ四駆(おー懐かしい)で使っていたニカド電池。当時、このニカド電池はハイパワーで速く走れるということで(本当?)使っていました。そして今では、ニカド以外にもリチウムイオン、ニッケル水素、リチウム電池など色々とあるようです。ちなみにEneloopはニッケル水素電池です。

私が近所のホームセンターに買いに行った時には、お目当てとしてたEneloopが既に売り切れていたので、同じSANYO社製の単3のニッケル水素充電式電池を購入。で、実際に使ってみた感想ですが、、、。何事もなく、アルカリ電池のように使っています。まだ使い切った経験がないのですが、問題はありません。

ちょっとした落ちを。えっと、私は単3電池を購入したのですが、我が家では単3電池の活躍の場は限られていました。目覚まし時計とワイヤーレスマウスぐらい。テレビもDVDもステレオ、照明もエアコンもリモコンは単4だったのです。さすがに引きました。皆さんも購入前に、電池の大きさ確認されてからがいいですよ。いずれ近いうちに、単4充電式電池を買うことになりそうです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

アクア専用ハサミとカッター。

さて今日は、昨日の続きです。昨日は、トリミング用のハサミについて書きましたが、今日はトリミング以外で使用している刃物(今日はハサミだけでなく、カッターも)を紹介したいと思います。

いつにも増して、役に立たない記事になりそうな予感がしておりますが、そんな不安を振り切って書いてみたいと思います。

私がアクアリウム専用として使っているのが、上の写真にある3点です。特記するべきは、一番右のPISCO社のチューブカッターで、他の2つのハサミは100円均一かもう少し高価だった(ような気がする)普通の事務用ハサミです。

このPISCO社のチューブカッターは、元々は耐圧チューブを綺麗に切断するために購入しました。購入前は普通のカッターで切断していましたが、どうも綺麗に切れなくて、一度継ぎ目の部分からCO2を漏らしたことがありました。へいへい、私は不器用なもんで。このチューブカッターを使うとどんな感じに切れるかというと、、、

こんな感じ。綺麗に直角に切れるんですよ。これは、大したもんでした。耐圧チューブ以外にも、エアーチューブや(当たり前か)、さらには12/16mmの外部フィルター用ホースもスッパっと切れます。残念ながら16/22mmは太すぎて切れましぇん。おかげで、我が家で使っているチューブ類は、私の性格とは違って、きっちりしています。

残りのハサミですが、、。

真ん中の黒いハサミは、ウィローモスを活着するときに使うテグス(釣り糸)を切ったり、袋を切ったり、その他色々と使っています。取り立てて、書く必要もない役目ばかりです。

最後のハサミは、実は私のアクア生活の中で最もよく使っているツールなんですが。

こんな感じ。我が家では毎日、冷凍のクリーン赤虫かブラインシュリンプを餌としてあげているんですが、このハサミは餌と共に冷凍庫内に待機していて、毎日ワンブロック毎に分けるために使われています。これって、かなり重宝しているんですが、いかがでしょう。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |