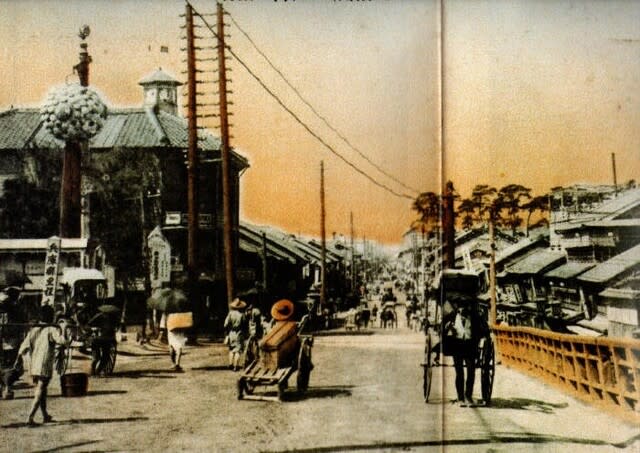

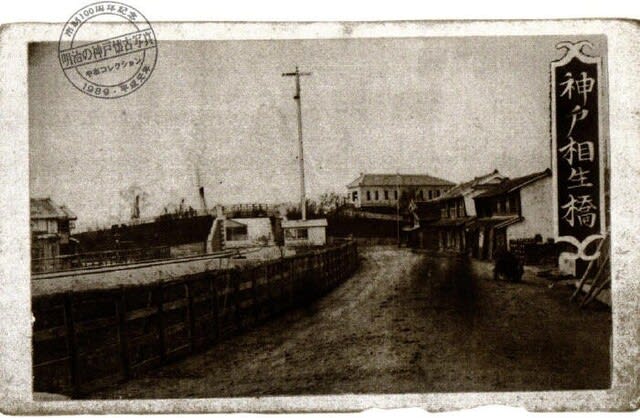

上の写真は「川がないのに橋がある」とうたわれた相生橋付近のものです

出典:市民のグラフ こうべ No.112(1982年、1)の表紙

撮影日:不明であるが写真左手に「兵庫県里程元標」の石碑があることから明治43年(1910)

以降に撮られた写真で相生橋は昭和6年(1921)10月に鉄道の高架化によりなくなっているので、

また市電が写っていないので明治時代最後期に撮られたものであろうと思われます。

写真に写っているもの:

左手に写っている洋館は明治12年(1879)設置の神戸警察署か

人力車が数台みられる。大八車による運搬。商店街が道路の両側にあり人通りが多い

歩いている人々から大正時代の風俗が想像できます。

電柱が見られるがまだ初期のころで電線が高圧のみである。

木々が見られるのは湊川神社境内のものか

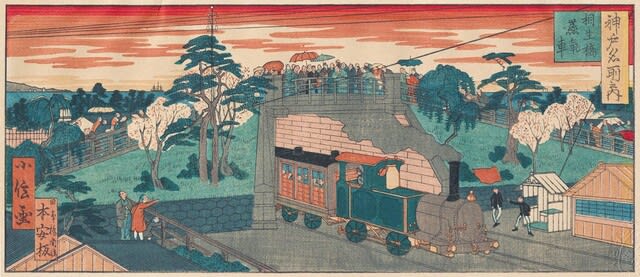

相生橋

上の写真は浮世絵師の長谷川小信によって描かれた錦絵で我が国初の跨線橋の相生橋から

蒸気機関車が走るのを見学する人々を描いたものです。

出典:神戸市立中央図書館 貴重資料デジタルアーカイブ(神戸市立博物館蔵)

跨線橋(こせんきょう)とは橋の一種で、鉄道線路を跨ぐ(またぐ)もの。道路をまたぐ

橋は跨道橋という。 鉄道駅構内で駅舎やホーム同士を連絡するために架けられるものが多い

鉄道は明治7年(1874)3月21日に神戸-大阪間に建設され試運転行われた。開業は同年5月11日

相生橋は鉄道の開設当初より存在していました。

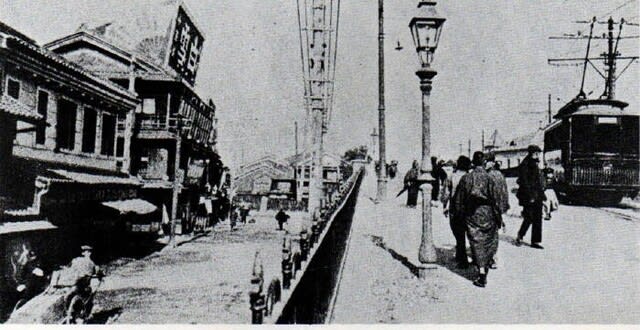

上の写真は市電が走り出した頃の相生橋付近(現在の神戸駅東ガード付近)

出典:出典:市民のグラフ こうべ No.111(1981年、12)の表紙

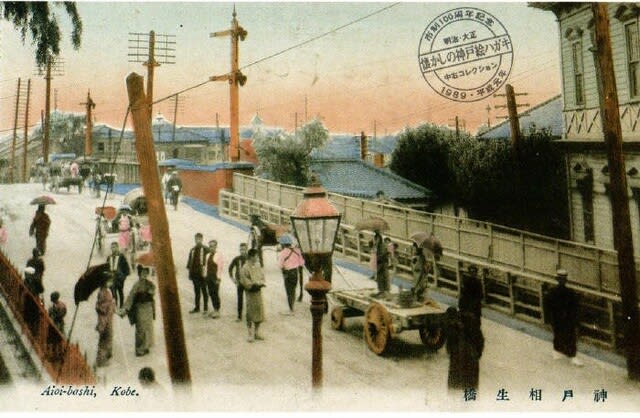

上の写真は中右コレクションの絵葉書で神戸ステーションの東、元町通りの西口付近の

相生橋 明治43年(1910)開通した民営・市街電車が写っていないのでそれより以前の

景観であると判断できます。

出典:市制100周年記念 懐かしの神戸絵ハガキ聚(明治・大正)編集・解説 中右瑛

今の神戸駅の東と元町通り西口との中間地点、西国街道と東海道との交叉点に相生橋が

架設されました(明治7年)。

上の写真はまだ電燈もない明治10年(1877)頃のものである。奥が神戸駅

出典:市制100周年記念 懐かしの神戸絵ハガキ聚 編集・解説 中右瑛(平成元年)

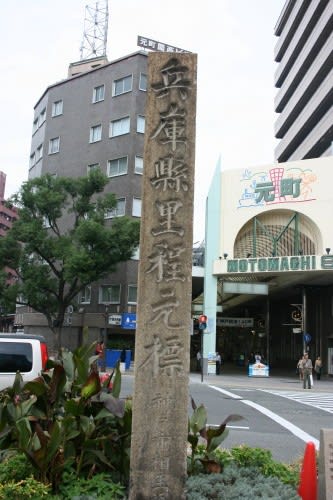

兵庫県里程元標

兵庫県里程元標は上記の国鉄高架化に伴い、一旦、湊川神社正門付近に移設された後、

現在の場所(元町商店街6丁目のアーケードを出たところ)に移設されました。

上の写真は現在の兵庫県里程元標の碑 2007-10-25撮影。

里程元標について(現地説明板より)

旅は道づれ世は情けというが昔の旅人たちにとって唯一の道しるべは里程標でありこれによって明日への旅の希望を抱かせる心の糧ともなったのである。

兵庫県の里程元標は元相生橋の西詰に在ったが昭和6年10月国鉄高架線の完成により相生橋の撤去と共に取り除かれ保存されていたのであり往時を偲ぶよすがとしてここに移転復活したものである。 文:及川英雄

(元の所在地より西へ約150米移す)

昭和35年年5月吉日

関連ブログ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます