前回の「ハドソン川に沿って」を書いてみて、フッとアメリカ以外の僕の知っているIBMサイトはどうなっているんだろうと、記憶をリストアップしてみた。

・英国 x2:ハバント、グリーノック

・ドイツ x2:ジンデルフインゲン、マインツ

・フランス x2:モンペリエ、ラゴード

・ヨーロッパ ヘッドコーター:ラ デファンス(パリ)

・ベルギー:ラ フルプ

・イタリア:ヴィメルカーテ(ミラノ)

ヨーロッパ合計、9か所

いずれも1990年以前のことだから、当然、この間大きな変化が起きてるだろうとは推測していた。ネットを使って調べてみると、結果はやはり悲しいものだった。

僕の関連していたのは製品開発・製造部門のサイトだったから、無残なことになっていた。IBMがハードウエアから、例外を除いて撤退し、ソフト、サービスにビジネスを転換したのだから、それは当然の帰結だった。そして、累々たる廃墟がほとんどだった。

ざっと書いてみると、

<ハバント>

<熊ホテル>

英国のハバント:昼休みにビールを飲んで語っていたサイトは、閉鎖されていた。唯一の「熊ホテル」は健在だった。

<グリーノック>

英語が通じないで困ったスコットランドのグリーノックは、転売されてもうIBMではなくなっていた。TVを見ていると、最近スコティッシュ訛りが薄まっているようだ。日本の地方と同じかな。

<ジンデルフィンゲン>

ドイツのジンデルフィンゲン。僕がミラノ警察から言い渡された「48時間以内の国外退去」で逃げ込んだ南ドイツのこの町には、今やIBMは存在していなかった。正面のメルセデス・ベンツの工場は健在だった。

<マインツ>

マインツ、旨い豚の骨付きすね肉料理、「アイスバイン」を知ったIBMマインツは閉鎖されていた。一部は、フランクフルトの新しいサイトに統合されたようだ。

<モンペリエ サイト>

<モンペリエ クライアントセンター>

フランス、モンペリエは、開発製造ではなくなって、ワトソン等コグニティヴシステムを中心としたクライアントセンターに変貌していた。つまり物理的なサイトは存在して、新しい事業で活躍していた。僕たちが、3か月楽しんだプロヴァンスの町には活気があって、救われた気がした。

<ラゴード>

フランスのラゴード研究所は閉鎖されていた。ここでは、研究所長たちが昼休みにペタングをやっているのを微笑ましく見いていた思い出がある。とても自分では泊まれないコートダジュール、ニースの4星ホテルに泊まれたのは、幸運だったとしか言いようがない。ラゴードの閉鎖では、研究者の中に自殺者も出たようだ。苦しい思いは突然やってきたのだろう。

<ラ デファンス>

フランス・パリのラ・デファンス地区にあった、ヨーロッパIBMヘッドコーターは、タワーパスカルから、新しいビルに移っていた。ヨーロッパ人、イギリス人、アメリカ人と一緒になって、僕は苦闘しながら、英語で議論した思い出の場所は消えていた。

<ラ フルプ>

ベルギーのブラッセル近郊にあった、ラ フルプの教育センターは他社に売られ、今はコンピューター学習ができる特殊なホテルに化けていた。本来の目的を失っていなくてよかった。24時間空いている図書館、深い森の散策路、ジムの施設などもそのままのようだ。ここで覚えた、ベルギービール、シーメイは忘れられない。今も時々飲んでいる。

<ヴィメルカーテ>

最後にイタリア・ミラノの近郊にあったヴィメルカーテは完全に閉鎖されて、建物もなくなっていた。ここで知り合ったイタリア人との友達とは、47年来の付き合いが続いている。昨年(2016年)、ミラノで会ってきた。まだまだ元気。来年(2018)、また会おうと言われているが、僕の心臓君次第だ。ミラノが、僕の第二の故郷になったのは、ヨーロッパ文化に2年間、どっぷりつかったショックの時間が起こした魔法なのかもしれない。IBM退職後も、3週間の旅を4回している。今も欠かさず毎日、イタリア語のラジオを聞いている。イタリア語を忘れないためだ。

こうしてみると、ヨーロッパ・ヘッドコーターを除く8サイトの中で、唯一モンペリエだけが、IBMの新しいビジネスの拠点として、生き残っていた。非常に稀な、幸運なサイトだと言えるだろう。唯一の救いだった。

追記:

日本のIBM開発製造部門はどうだったのかも、書いておこう。

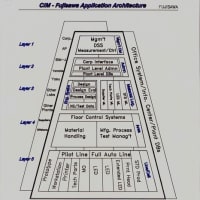

製品開発製造部門の本社は、勝鬨橋のすぐそばの興和住生ビルにあった。その元に、大和研究所、藤沢事業所、野洲事業所があったが、1990年代にすべて閉鎖、売却され、今の日本IBMにはこの部門は存在しない。ざっと大和1,000名、藤沢1,400名、野洲3,000名がリストラされたことになる。社員にとって一番、インパクトが大きかったのは野洲でだろう。大和、藤沢と違って、やっていた事業をそのまま売却(大和:ThinkPad 藤沢:HDD等)できるものは無く、地域に再就先、受け皿も、ほとんどなかったからだ。僕は、この嵐の前に早期退職をして、新らたなセカンドライフの仕事を始めていた。

<開発製造HQ と大和研究所>

<藤沢と野洲>

アメリカ、ヨーロッパ以外の国で、僕が訪れたことがあるのは、オーストラリアの3都市。シドニー、メルボルンとキャンベラだ。これは、IBMオーストラリアから依頼があって、3週間の営業支援のための旅だった。その後、オーストラリアの学会が募集したCIM(Computer Integrated Mfg.)の論文に応募して選ばれ、シドニーとメルボルンでの論文発表をしたのは楽しい思い出だ。

クレジット情報:

・グリーンノック:Jim Bartonさん ライセンスは、Creative Commons BY-SA 2.0

・藤沢、野洲:ブログ“IBM OBの辛口トーク”よりお借りしました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます