三日前の縁日に参拝した保井田薬師を詠んだ栗本軒貞国の狂歌を、「芸陽佐伯郡保井田邑薬師堂略縁起並八景狂歌」から引用してみよう。

追加 貞国

里人のかたるを聞けば浄るりのほとけも古き時代ものなり

(保井田薬師堂 本尊薬師瑠璃光如来)

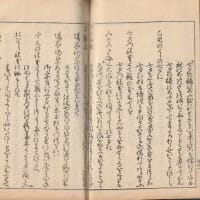

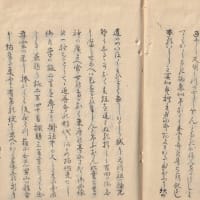

「五日市町誌」によると、この「芸陽佐伯郡保井田邑薬師堂略縁起並八景狂歌」は貞国の弟子の佐伯久兵衛(涼風亭貞格)による一枚摺物で、文化十二年(1815)冬とある。最初に保井田薬師の略縁起を記してあり、この略縁起をもう少し詳しくしたものがお堂の近くの石板と縁日に置いてあった説明文でも読むことができた。

「芸陽佐伯郡保井田邑薬師堂略縁起並八景狂歌」ではこの略縁起のあと、保井田邑の門人による八景狂歌、そして追加で師匠の貞風と貞国の狂歌が続いている。貞国の歌を追って行こう。

「浄瑠璃の仏」は薬師如来のことで、薬師如来本願功徳経に、

有世界名浄瑠璃仏號薬師瑠璃光如来

阿弥陀如来は西方極楽浄土、薬師瑠璃光如来がいらっしゃるのは東方浄瑠璃世界であって、最初はお経の表現として浄瑠璃という言葉が日本に入って来た訳だ。貞国の歌は、これが分かれば何も難しいことは無い。ただ、その前の門人の八景の歌と違う所は、貞国得意の縁語がちりばめてあるところだ。浄瑠璃に関係する縁語を見てみよう。

浄瑠璃といえばまず思い浮かぶのが人形浄瑠璃、そのルーツは中世末に大ヒットとなった「浄瑠璃姫十二段草紙 」で、これ以降浄瑠璃という言葉が語り物の芸能の呼び方になったというのが通説のようだ。義経と浄瑠璃姫のお話の冒頭、三河のみねの薬師に願をかけて生まれた浄瑠璃姫の名前の由来の部分を引用してみよう。

「かれを取あけ見給へはまことにたまをのべたるごとくなれば。御名をばじやうるりとこそなつけたり。」

だらだら続く仮名が読みにくい。義経との逢瀬の部分、

「じやうるり御ぜんは。いはきをむすばぬ御身なれば。はくのおびの一むすび・・・」

と書いていたら話が大きくそれてしまうので、続きは読んでいただきたい。

貞国の歌の末句の「時代もの」も浄瑠璃に関する縁語で、世話物に対する言葉だ。江戸時代に時代物といえば、関ヶ原以前の武家や公家の事件などに取材した脚本で、それに対して町人社会のお話が世話物ということになる。忠臣蔵は脚本上は太平記や曽我物語の頃のお話ということになっているから時代物で差し支えない。

貞国の歌でもう一つの縁語は「かたる」で、能は謡うというが浄瑠璃は語る。前に夜鷹そばうりの歌を読んだ人倫狂歌集に「浄瑠璃かたり」と題した歌がある、二首引用しておこう。

浄瑠璃かたり

うまいそとほめてくれよと手を出してほゝをおさふる浄るりかたり 門成

鶯より田舎生まれの竹本はふしになまりの抜けぬ浄るり 季澄

義太夫節は江戸っ子にはなまりと聞こえたのだろうか、五首のっているが好意的な歌は一首ぐらいだった。

以上、貞国の歌は保井田薬師が古い仏さんと言ってるだけの歌だが、かたる、浄瑠璃、時代物と縁語が効いている。残念なのは、里人の語るを聞けば、であって貞国の感想ではなかったことだ。追加のもう一首、柳門正統第四世を名乗った梅縁斎貞風の歌を紹介しておくと、

匙先の加減よりなほ三毒の病をすくふ妙薬師さま

縁日で薬師さまの個性的なお顔を拝見した後でこの師匠格二人の歌を見ると、貞国と貞風は実際に保井田薬師にお参りしたのかどうか疑わしくなってくる。二首とも臨場感のある歌ではない。あるいは八景の摺物に歌を頼まれて歌だけ送ってきたのかもしれない。広島城下から保井田村は徒歩でも十分日帰り圏内であったはず、もっともこの時貞国は七十歳にはなっていないけれども、どれぐらい元気だったかはわからない。

さて、ここからは、前の毘沙門天の歌の時と同様に、狂歌江都名所図会の類歌を少し紹介してみよう。この狂歌集で薬師の見出しがあるのは、古川薬師、茅場町薬師堂、蛸薬師の三か所で、保井田薬師の縁起でもあったように、眼病は薬師如来へのお願い事ランキング第1位だったようだ。

精進をして古川へ願う目の目さし鰯やたち物にせん スンフ 望月楼

茅場町薬師如来の地内にて子等を目あきにねかふ天神 鶏田舎秋吉

しよほしよほの雨の薬師の縁日もかゝさす参る目のかすむ人 楽々亭琴樽

蛸薬師守れる僧は寺入の子供の目をもあかす手習 俵舎

願をかける時の「断ちもの」という言葉が出てくる。このほか古川薬師では乳が足りるようにという歌多数、蛸薬師では頭痛というのもあった。しかし歌の数の割に病の種類は少なかった。何にでも効くというものでもなかったのだろうか。

もらひ乳もなさてそたちし御礼とて母か連来る子も銀杏髷 神楽堂外道

薬師堂鉢巻したる蛸の絵馬頭痛の願の礼におさめつ 勇々館道草

江戸時代から蛸は鉢巻していたようだ。このほか、蛸薬師ではイボが出てくる歌もあった。そして、絵馬は願かけとお礼参り両方で見られて、賽銭、お礼参りの額や絵馬の奉納は金に糸目をつけないのが江戸っ子のようだ。

價にはいとめもつけすたこの額御礼にあけて来る薬師堂 肥述

春の日の蛸薬師には子等迄もいとめをつけすあくるさいせん 実利

保井田薬師はもうちょっと地味ではなかったかと思うが、医学が発達している今よりも、熱心にお参りする人が多かったのは想像できる。前回の毘沙門、今回の薬師とも結構な数の歌があって当時の信仰に少し近づけたような気がする。行き詰っている阿武山の観音信仰についても、この方法でまず江戸や上方の観音信仰から探ってみたいと思う。しかし今回は貞国の歌よりも、漫画の脇役のような保井田薬師さんのお顔が強く印象に残った。今このお薬師さんにお願いしたいのは、やはり流行りの新型肺炎だろうか。最近話題になった薬師如来本願功徳経の歯磨き、うがい手洗い等々すれば菩提に至らんという一節を最後に引用しておこう。

若有浄信男子女人。得聞薬師瑠璃光如来。応正等覚。所有名号。聞已誦持。晨嚼歯木。澡漱清浄。

若し浄信の男子女人有りて。薬師瑠璃光如来。応正等覚。所有の名号を聞くことを得。聞き已て誦持し。晨に歯木を嚼み澡漱清浄にして

南無薬師瑠璃光如来 おんころころ せんだりまとうぎそわか