Part1では複数のスピーカーユニットの音源位置を合わせて各ユニットの波形タイミングを合わせる為にタイムアライメントを取ったことを紹介しました。これによって打楽器のアタックがシャープになります。Part2ではJazzの肝である弾みを向上させるカットオフとフィルタのQ値について聴感で条件出しを行った経過を説明しました。これによりエネルギーバランスが取れて弾み感のある音が得られます。今回は、Part2でQ値を0.5に低めることで弾み感が増したが、Q値の最適値を求めるためにシミュレーションや実測をしたことを紹介します。

5/26紺色追記 ■1)のRDA560の伝達関数で2次のQ指定を追加しました。

6/22 ■2)の緑字部で2次のQ変化のパルスの実測データを追記

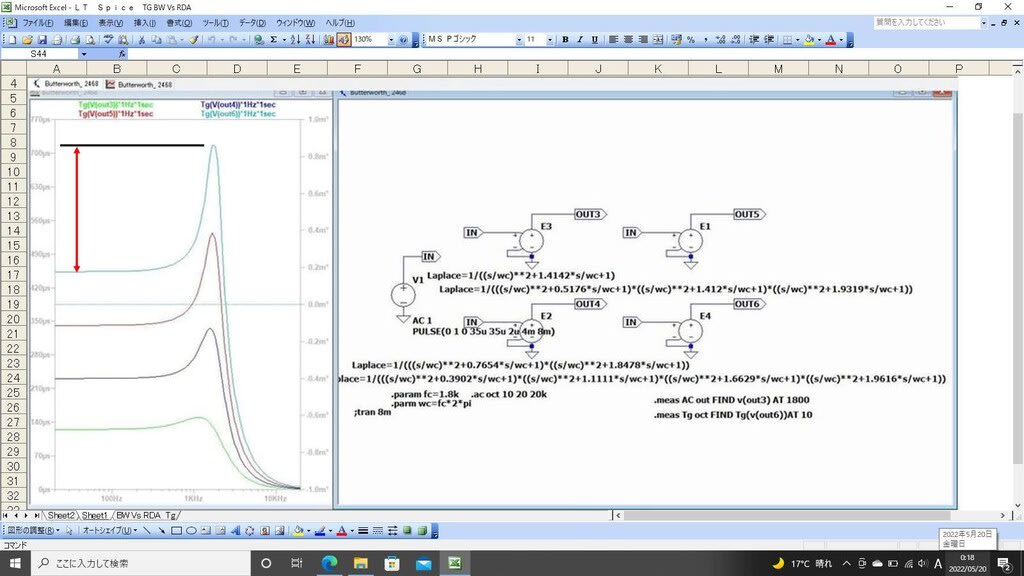

■1)バターワースフィルタとRDA560のフィルタ(LPF) ~群遅延時間Tgとフィルタスロープ(肩)のシミュレーション~

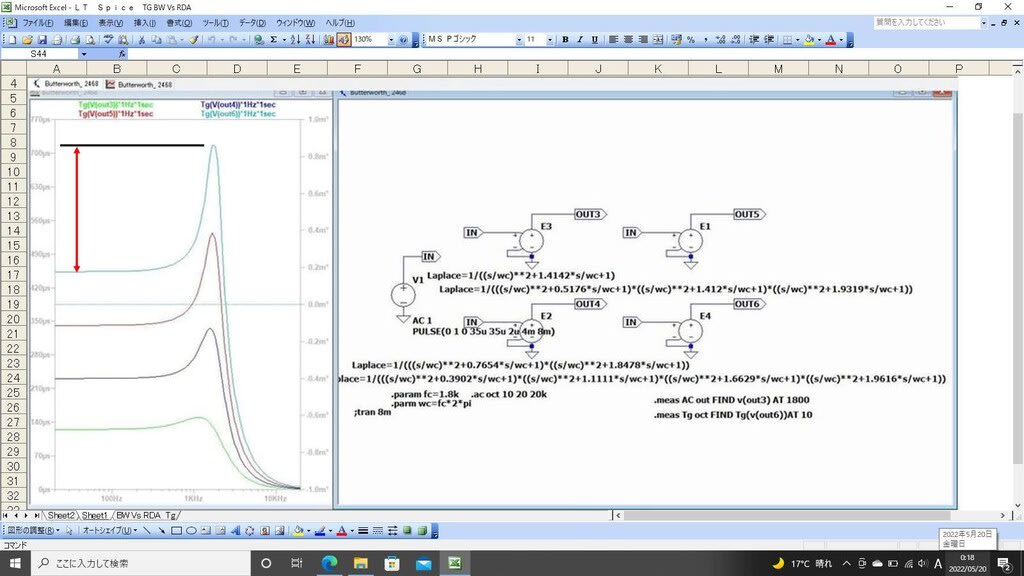

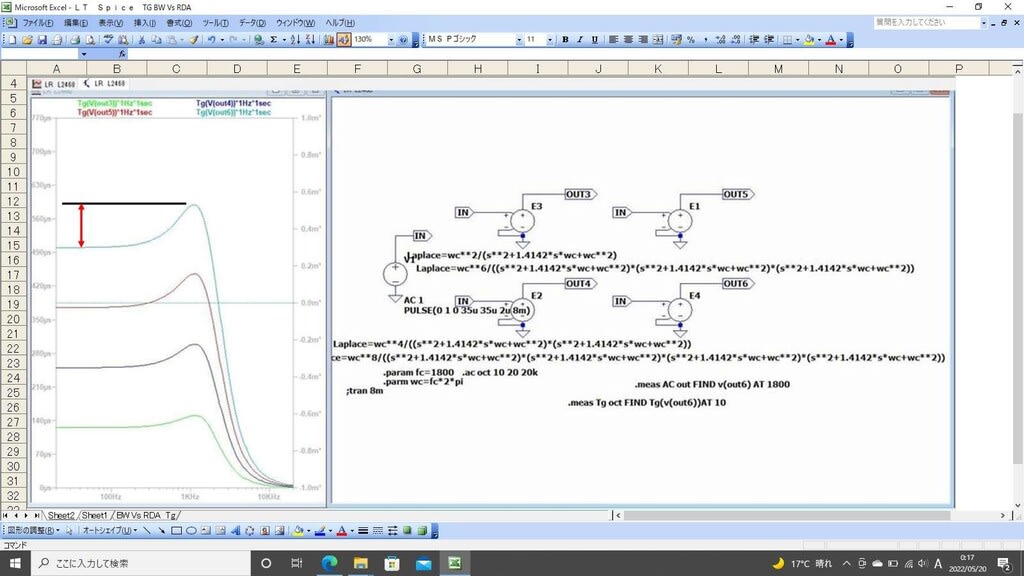

高次のLPFで急スロープでフィルタを切ると各ユニット間の使用帯以外の音の分離と言う点では良いが、以下のLT Spiceのシミレーションで判るように群遅延時間が次数と共に増加しカットオフ1.8KHz附近でのピークが大きくなります。下の左が群遅延時間で下からバターワース(BW)2次(黄緑)、4次(青)、6次(赤)、8次(水色)ですので次数と共に平坦部の値が増加し、且カットオフ附近でピークを呈すがピーク高と平坦部との差(図中の赤↕は8次)も次数と共に上がって行く。

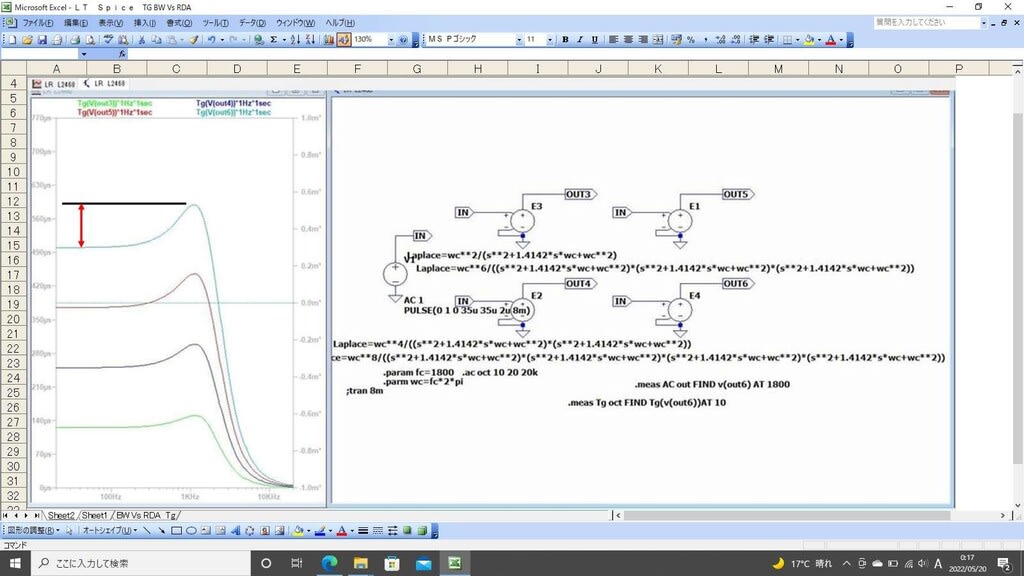

更に次数が上がるとパルス応答が鈍ってしまうし音の弾みと言う点でも不利となると思う。上記はバターワース(BW)の場合ですが、以下のRDA560のフィルタではTgは以下のようにBWよりはピーク高と平坦部との差(図中の赤↕は8次)も小さくなり改善しますが傾向は同じ。上下のTgの結果比較からBWフィルタは波形の忠実度を確保する上ではRDA560のフィルタより劣る。

RDA560のフィルタは以下のようにBWより肩をなだらかにして波形の忠実度や弾み感を改善している。左側がBWで右側がRDA560のフィルタで次数に対する傾きは同じですがRDAの方が肩が丸くなっている。但しRDA560はクロス周波数でー3dbなのは2次のみでそれより高次ではLPF+HPFでフラットにならない。(LPF+HPFで4次ー1db(ー3)、6次ー2db(ー6)、8次でー3db(ー9)、LT Spiceでの単なる加算では()内になるのでRDAではカットオフで合成出力を増やす工夫をしていると推測)

因みにフィルタの傾斜は両者ともに nを次数とすると、ー6×n db/Octで同じ。⇒上記からフィルタの肩は曲率が緩い程Tgの平坦部とピーク高さの差は小さくなり波形の忠実度は改善する事が判ります。(点線は位相です)

RDA560のフィルタの伝達関数は(**2は2乗の表記、sは変数でwcはカットオフ角周波数)

・2次のQ指定

2次LPFは、Qを使うと伝達関数は、通常の教科書に載っている

G(S)=wc**2/(s**2+s*wc/Q+wc**2) です。(Q=0.707で2次のバターワースフィルタ)

・簡易設定(次数設定)

2n次LPFの伝達関数は、以下と推定した。(n=1(これのみBW2次)、2、3・・・・・・)

G(S)=wc**2n/(s**2+1.4142*s*wc+wc**2) **n です。

RDA560のフィルタと上記のスロープとカットオフ周波数が合致していることは確認済。

4次のみ Linkwitz-Rileyフィルタで、高次はそれの分母の()内は同じで乗数のみ変えたものすので、RDA560の次数設定フィルタは Linkwitz-Rileyをベースにしたフィルタと言えます。

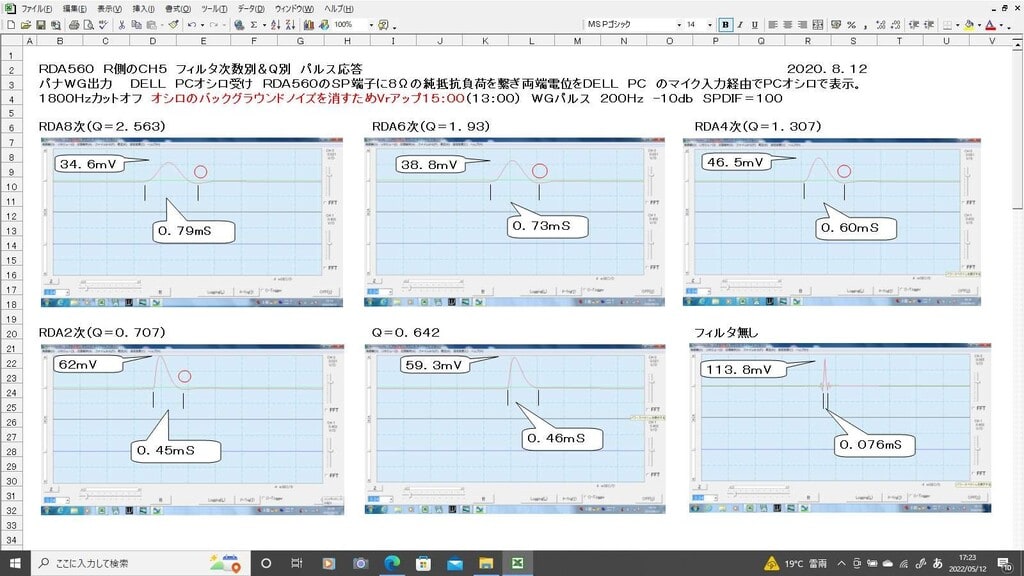

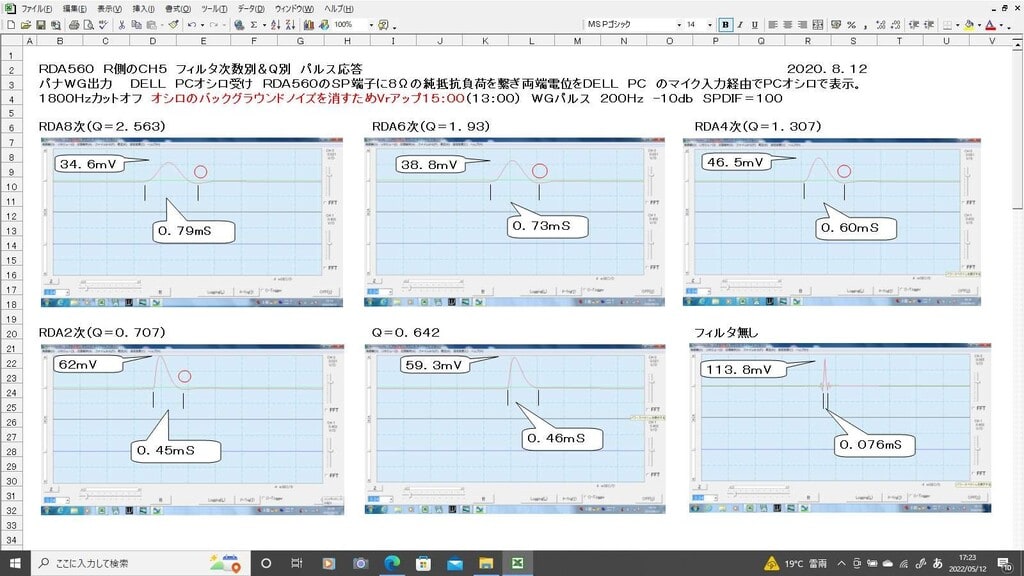

■2)RDA560のチャンデバのフィルタ(LPF) ~最適Q値を求める実測 パルス評価~

弾みは応答性にも関係すると考えて、RDA560のLPFを使う場合にQ値をどうすれば、最も立上りが急峻になるかを実機の電特実測で調べました。

これはRDA560のCH5のスピーカー端子に8Ωの純抵抗を繋ぎ、その両端のパルス波形(WGで作成)の電位をPCオシロで見たものです。1.8KHzカットオフのLPFを使いました。左上から時計回りにRDA8次、RDA6次、RDA4次、フィルタ無、2次のQ=0.642、RDA(=BW)2次です。パルス出力は次数の高い程鈍ってしまい立上りが鈍ってしまいます。2次のQ変化の実測は以下。

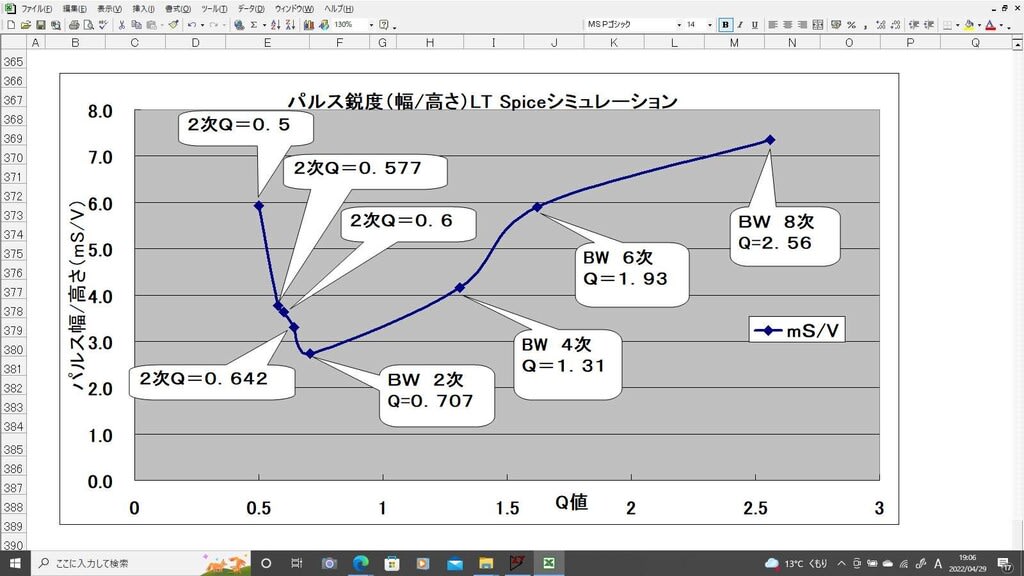

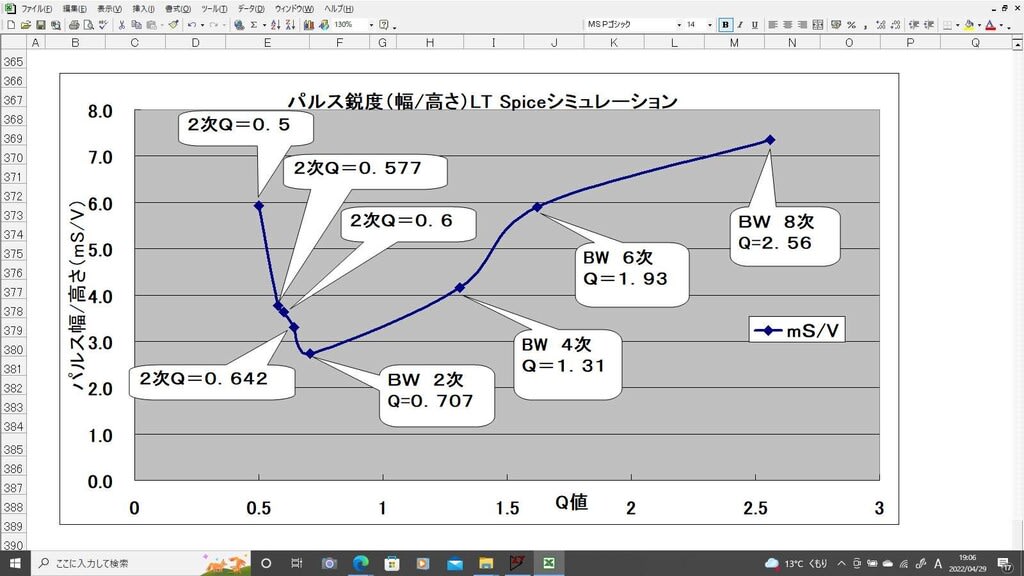

では、上記をグラフ化したのが以下です。

縦軸はパルスの鋭度(パルス幅(90%TH)/パルス高さ:単位s/v)で横軸は、Q値です。RDA2次(Q=0.707)より左側が2次でのQ変化ですが、RDA2次(Q=0.707)で最小(0.7S/V)となりますが、2次のQ=0.642でも0.8S/Vとまずまずの値です。LPFについては2次のQ=0.7附近で最もパルス応答が鈍らない音になりますし、弾みについても良い方向になる。

■3)RDA560のチャンデバのフィルタ(LPF) ~最適Q値を求めるシミュレーション パルス評価~

LT Spiceでもパルスの立上り鋭度のQ依存を見てみました。使用した入力パルスは、■2)の最初のグラフ集の右下のフィルタ無しの実測オシロの近似で、立ち上がり35μs、立下りー35μs、トップ5μsです。

今考えるとシミュレーションの2次以上は、BWではなくRDA560のフィルタでやった方が良かったのですが傾向は同じです。BW2次で2.7mS/vと最小となりますが、Q=0.642でも3.3mS/vとそれに次ぐ値で、上記実測と同じ傾向です。

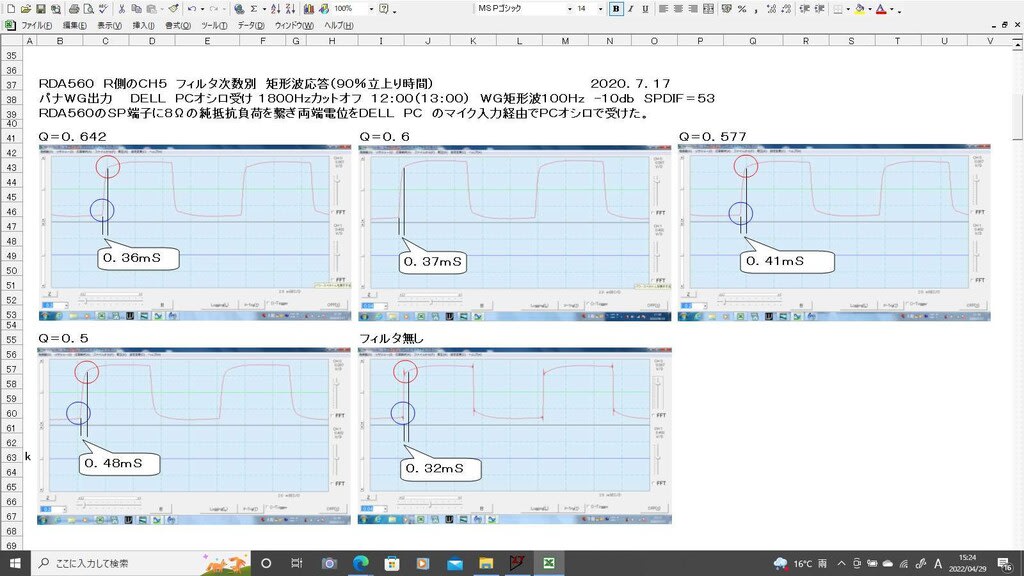

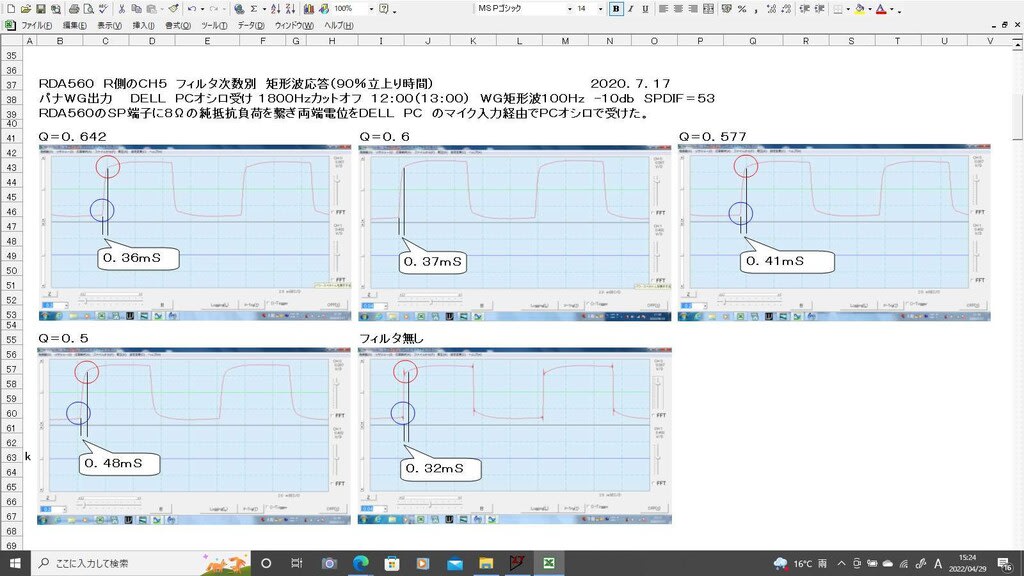

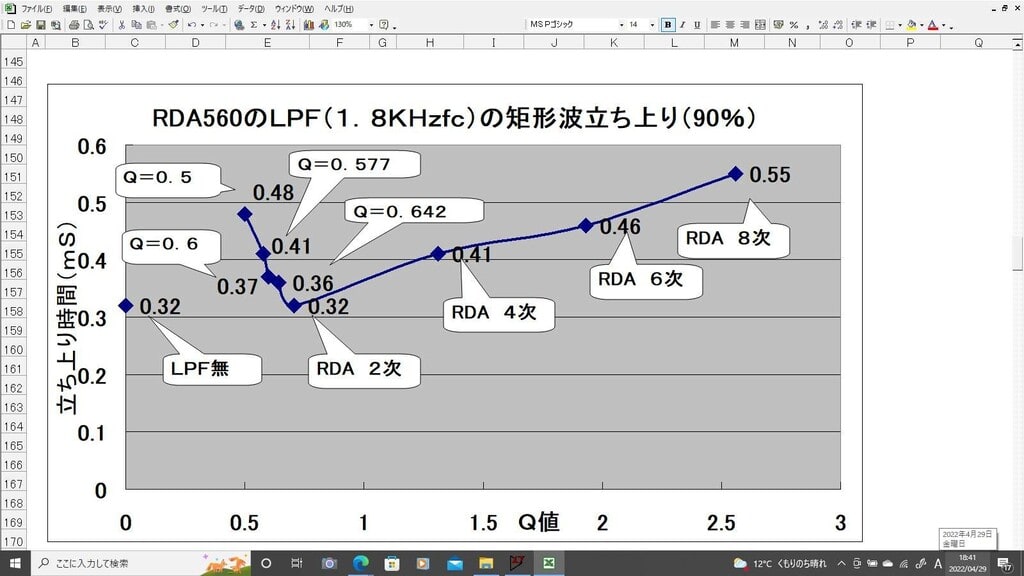

■4)RDA560のチャンデバのフィルタ(LPF) ~最適Q値を求める実測 矩形波評価~

測定方法等は2)と同様で入力波形をWGの矩形波にしました。パルスの場合は高さが最高到達点まで行く前に落ちてしまうので鋭度で評価したが矩形波は最高到達点に必ず到達するので時間のみで評価した。

立上り時間が次数が大きくなるに従って大きくなっており、8次では赤〇の部分にオーバーシュートがありますがこれは次数が下がるに従い小さくはなりますが、右下の2次でも若干見られます。2次のQ値変化でどうなるかと言うと

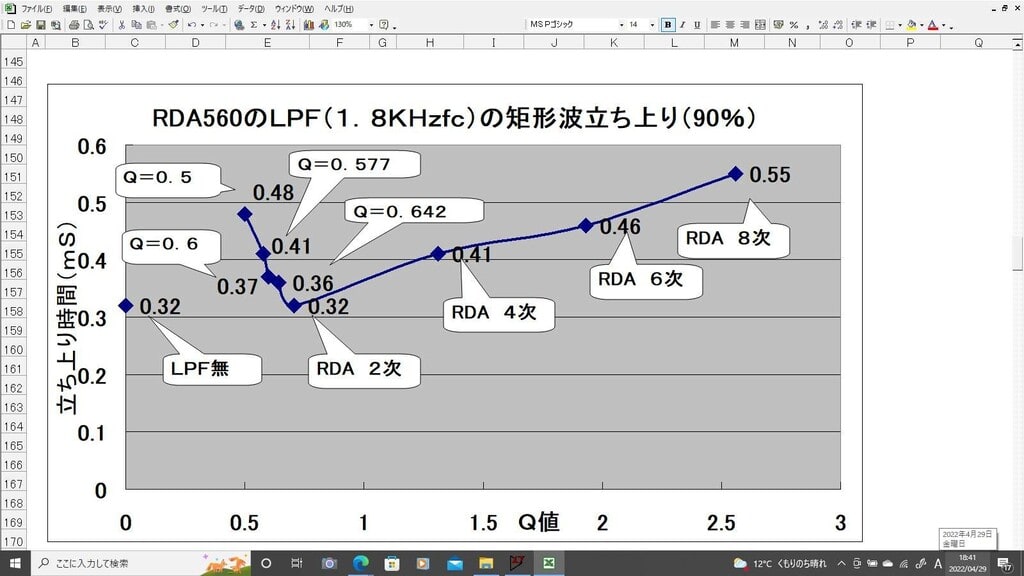

左上がQ=0.642ですがほぼオーバーシュートも無くなって、90%になる立上がり時間も0.36mSと小さい。Qを下げていくと立上り時間は大きくなってきて肩が丸くなってアンダーシュート気味になってきます。グラフ化すると

立上り時間だけで言うとRDAの2次が0.32mSと最小で、Q=0.642がその次(0.36mS)になります。これは■3)のパルス鋭度の順位と同じ。注目すべきは、90%を立上りの閾値とした場合はQ=0.707のRDA2次とフィルタ無しが0.32mSで同じと言うことです。RDA2次(=BW2次)は立上りと言う意味では素晴らしい。

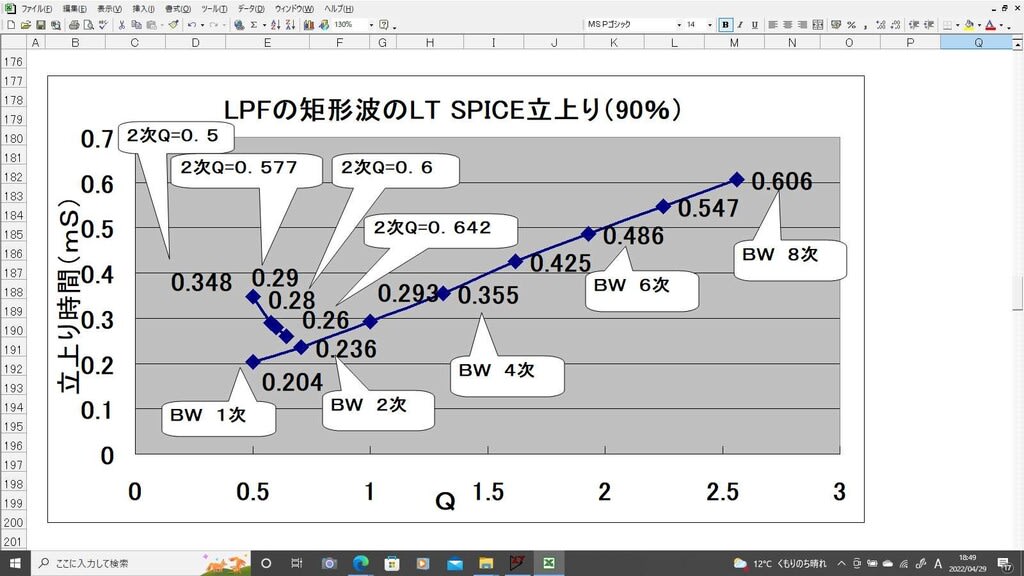

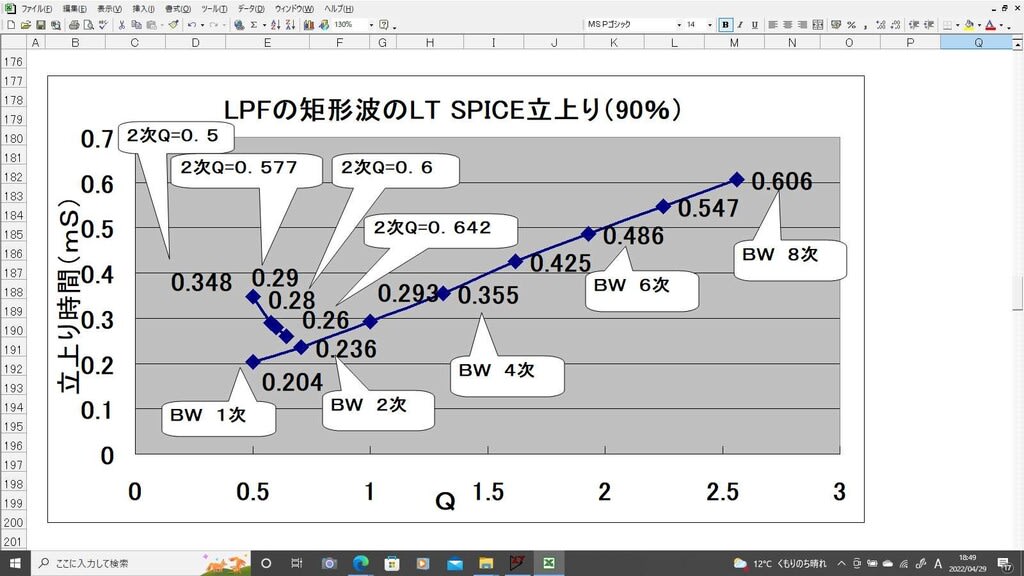

■5)LT SpiceによるBWフィルタ(LPF)の矩形波評価

これは以下。入力矩形波の立上りは35μs、立下りはー35μs、オンタイム2mS

2次以上は、BWではなくRDA560のフィルタでやった方が良かったのですが傾向は同じです。BW2次で0.236mSと最小となりますが、Q=0.642でも0.26mSとそれに次ぐ値になります。

■6)2次のQ値の候補

①Q=0.707:矩形波の立ち上がりスピード最大。但し立ち上がりにオーバーシュートがある。聴感での弾み感が中程度でエネルギーバランス良好

②Q=0.642:矩形波の立ち上がりスピード最大に近い。立ち上がりにオーバーシュートもほぼ無し。

③Q=0.59 :矩形波の立ち上がりスピード中。後で判るがベッセルフィルタ並みに群遅延時間の周波数特性が最大限フラット。∴波形の忠実度はベスト。

④Q=0.5 :矩形波の立ち上がりスピード小。立ち上がりはアンダーシュート気味。聴感での弾み感がベストでエネルギーバランス良好で音の粒子表面のツヤ感を感じる。

⇒立ち上がりスピードを重視すると、Q=0.707が良いが、矩形波は若干オーバーシュート。矩形波の波形を重視するとQ=0.6が綺麗です。聴感を重視するとQ=0.5が良い。その辺りに正解があると思います。さて貴方はどのQ値を選びますか?

従来アップした分での纏めは以上ですが、簡単にシミレートできるLPFのみで解析していましたが、HPFも含めて評価した方がより精度が上がるのでそれについては次回アップします。

5/26紺色追記 ■1)のRDA560の伝達関数で2次のQ指定を追加しました。

6/22 ■2)の緑字部で2次のQ変化のパルスの実測データを追記

■1)バターワースフィルタとRDA560のフィルタ(LPF) ~群遅延時間Tgとフィルタスロープ(肩)のシミュレーション~

高次のLPFで急スロープでフィルタを切ると各ユニット間の使用帯以外の音の分離と言う点では良いが、以下のLT Spiceのシミレーションで判るように群遅延時間が次数と共に増加しカットオフ1.8KHz附近でのピークが大きくなります。下の左が群遅延時間で下からバターワース(BW)2次(黄緑)、4次(青)、6次(赤)、8次(水色)ですので次数と共に平坦部の値が増加し、且カットオフ附近でピークを呈すがピーク高と平坦部との差(図中の赤↕は8次)も次数と共に上がって行く。

更に次数が上がるとパルス応答が鈍ってしまうし音の弾みと言う点でも不利となると思う。上記はバターワース(BW)の場合ですが、以下のRDA560のフィルタではTgは以下のようにBWよりはピーク高と平坦部との差(図中の赤↕は8次)も小さくなり改善しますが傾向は同じ。上下のTgの結果比較からBWフィルタは波形の忠実度を確保する上ではRDA560のフィルタより劣る。

RDA560のフィルタは以下のようにBWより肩をなだらかにして波形の忠実度や弾み感を改善している。左側がBWで右側がRDA560のフィルタで次数に対する傾きは同じですがRDAの方が肩が丸くなっている。但しRDA560はクロス周波数でー3dbなのは2次のみでそれより高次ではLPF+HPFでフラットにならない。(LPF+HPFで4次ー1db(ー3)、6次ー2db(ー6)、8次でー3db(ー9)、LT Spiceでの単なる加算では()内になるのでRDAではカットオフで合成出力を増やす工夫をしていると推測)

因みにフィルタの傾斜は両者ともに nを次数とすると、ー6×n db/Octで同じ。⇒上記からフィルタの肩は曲率が緩い程Tgの平坦部とピーク高さの差は小さくなり波形の忠実度は改善する事が判ります。(点線は位相です)

RDA560のフィルタの伝達関数は(**2は2乗の表記、sは変数でwcはカットオフ角周波数)

・2次のQ指定

2次LPFは、Qを使うと伝達関数は、通常の教科書に載っている

G(S)=wc**2/(s**2+s*wc/Q+wc**2) です。(Q=0.707で2次のバターワースフィルタ)

・簡易設定(次数設定)

2n次LPFの伝達関数は、以下と推定した。(n=1(これのみBW2次)、2、3・・・・・・)

G(S)=wc**2n/(s**2+1.4142*s*wc+wc**2) **n です。

RDA560のフィルタと上記のスロープとカットオフ周波数が合致していることは確認済。

4次のみ Linkwitz-Rileyフィルタで、高次はそれの分母の()内は同じで乗数のみ変えたものすので、RDA560の次数設定フィルタは Linkwitz-Rileyをベースにしたフィルタと言えます。

■2)RDA560のチャンデバのフィルタ(LPF) ~最適Q値を求める実測 パルス評価~

弾みは応答性にも関係すると考えて、RDA560のLPFを使う場合にQ値をどうすれば、最も立上りが急峻になるかを実機の電特実測で調べました。

これはRDA560のCH5のスピーカー端子に8Ωの純抵抗を繋ぎ、その両端のパルス波形(WGで作成)の電位をPCオシロで見たものです。1.8KHzカットオフのLPFを使いました。左上から時計回りにRDA8次、RDA6次、RDA4次、フィルタ無、2次のQ=0.642、RDA(=BW)2次です。パルス出力は次数の高い程鈍ってしまい立上りが鈍ってしまいます。2次のQ変化の実測は以下。

では、上記をグラフ化したのが以下です。

縦軸はパルスの鋭度(パルス幅(90%TH)/パルス高さ:単位s/v)で横軸は、Q値です。RDA2次(Q=0.707)より左側が2次でのQ変化ですが、RDA2次(Q=0.707)で最小(0.7S/V)となりますが、2次のQ=0.642でも0.8S/Vとまずまずの値です。LPFについては2次のQ=0.7附近で最もパルス応答が鈍らない音になりますし、弾みについても良い方向になる。

■3)RDA560のチャンデバのフィルタ(LPF) ~最適Q値を求めるシミュレーション パルス評価~

LT Spiceでもパルスの立上り鋭度のQ依存を見てみました。使用した入力パルスは、■2)の最初のグラフ集の右下のフィルタ無しの実測オシロの近似で、立ち上がり35μs、立下りー35μs、トップ5μsです。

今考えるとシミュレーションの2次以上は、BWではなくRDA560のフィルタでやった方が良かったのですが傾向は同じです。BW2次で2.7mS/vと最小となりますが、Q=0.642でも3.3mS/vとそれに次ぐ値で、上記実測と同じ傾向です。

■4)RDA560のチャンデバのフィルタ(LPF) ~最適Q値を求める実測 矩形波評価~

測定方法等は2)と同様で入力波形をWGの矩形波にしました。パルスの場合は高さが最高到達点まで行く前に落ちてしまうので鋭度で評価したが矩形波は最高到達点に必ず到達するので時間のみで評価した。

立上り時間が次数が大きくなるに従って大きくなっており、8次では赤〇の部分にオーバーシュートがありますがこれは次数が下がるに従い小さくはなりますが、右下の2次でも若干見られます。2次のQ値変化でどうなるかと言うと

左上がQ=0.642ですがほぼオーバーシュートも無くなって、90%になる立上がり時間も0.36mSと小さい。Qを下げていくと立上り時間は大きくなってきて肩が丸くなってアンダーシュート気味になってきます。グラフ化すると

立上り時間だけで言うとRDAの2次が0.32mSと最小で、Q=0.642がその次(0.36mS)になります。これは■3)のパルス鋭度の順位と同じ。注目すべきは、90%を立上りの閾値とした場合はQ=0.707のRDA2次とフィルタ無しが0.32mSで同じと言うことです。RDA2次(=BW2次)は立上りと言う意味では素晴らしい。

■5)LT SpiceによるBWフィルタ(LPF)の矩形波評価

これは以下。入力矩形波の立上りは35μs、立下りはー35μs、オンタイム2mS

2次以上は、BWではなくRDA560のフィルタでやった方が良かったのですが傾向は同じです。BW2次で0.236mSと最小となりますが、Q=0.642でも0.26mSとそれに次ぐ値になります。

■6)2次のQ値の候補

①Q=0.707:矩形波の立ち上がりスピード最大。但し立ち上がりにオーバーシュートがある。聴感での弾み感が中程度でエネルギーバランス良好

②Q=0.642:矩形波の立ち上がりスピード最大に近い。立ち上がりにオーバーシュートもほぼ無し。

③Q=0.59 :矩形波の立ち上がりスピード中。後で判るがベッセルフィルタ並みに群遅延時間の周波数特性が最大限フラット。∴波形の忠実度はベスト。

④Q=0.5 :矩形波の立ち上がりスピード小。立ち上がりはアンダーシュート気味。聴感での弾み感がベストでエネルギーバランス良好で音の粒子表面のツヤ感を感じる。

⇒立ち上がりスピードを重視すると、Q=0.707が良いが、矩形波は若干オーバーシュート。矩形波の波形を重視するとQ=0.6が綺麗です。聴感を重視するとQ=0.5が良い。その辺りに正解があると思います。さて貴方はどのQ値を選びますか?

従来アップした分での纏めは以上ですが、簡単にシミレートできるLPFのみで解析していましたが、HPFも含めて評価した方がより精度が上がるのでそれについては次回アップします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます