今回は、私の好きな、チャーリー・パーカー~ナウズ・ザ・タイム~のお話をします。

■1)アバウト・チャーリー・パーカー

先ずは、彼の経歴から紹介します。

【人物】

”1940年代初頭から、モダン・ジャズの原型となるいわゆるビ・バップ・スタイルの創成に、ディジー・ガレスピーと共に携わった。

これにより「モダン・ジャズ(ビ・バップ)の父」とも言われる。初期の頃よりヤードバード(Yardbird)(起源は諸説あり)と呼ばれており、後に単にヤード、或いは、バードとも呼ばれ、特に後者が親しまれた。パーカー自身も"Yardbird Suite"や"Bird Feathers"といったタイトルを発表している。イギリスのロックバンド、ヤードバーズは、それに由来。

ニューヨークにあるバードランドはこの名称に由来し、ジョージ・シアリングの"Lullaby of Birdland"(バードランドの子守唄)やウェザー・リポートの"Birdland"といった曲もある。

【経歴】

”アメリカ合衆国カンザス州カンザスシティに生まれ、ミズーリ州カンザスシティで育つ。子供の頃より、並外れた音楽の才能があった形跡はなく、彼に大きな影響を与えたのはインプロヴィゼーションの基本を教えた、若きトロンボーン奏者だった。父親はT.O.B.A.(アフリカ系アメリカ人によるヴォードヴィル)のピアニストやダンサー、歌手といった音楽への影響があるかもしれないと語っている。彼はプルマン社(鉄道会社)のウェイターやコックになった。彼の母親は地方のウエスタンユニオンに夜勤めていた。

1945年から1948年に掛けてが活動の最盛期であり、天才的なひらめきを伴ったそのアドリブは伝説化している。

1945年、若き日のマイルス・デイヴィスを自分のバンドに起用した。1947年にはマイルスの初リーダー・セッションもサポートする。

若い頃から麻薬とアルコールに耽溺して心身の健康を損ない、幾度も精神病院に入院するなど破滅的な生涯を送った。1940年代末期以降は演奏に衰えが見られるようになった。衰弱により心不全で早世した。

作曲でも『オーニソロジー』『コンファメーション』『ナウズ・ザ・タイム』など、現在まで演奏されるユニークな作品を多く残した。ジャコ・パストリアスはデビュー作で、チャーリー作の『ドナ・リー』(実際はマイルス・デイヴィスの作品)を、ベースとパーカッションのデュオでカヴァーした。

死の数ヶ月前にニューヨークのチャールズ・コーリン社と生涯唯一の教則本 『YARDBIRD ORIGINALS』 の契約を行う(1955年出版)。出版の理由は、麻薬治療のための入院費用を捻出するためだった。この本について色々な憶測が流れていたが、契約書と同時に死後2ヶ月前にパーカーにより書かれた出版社へのクリスマスカードで、本人が行った契約だと再確認されている。2005年、『YARDBIRD ORIGINALS』 は、改訂され再出版される。校正、改訂を行ったのは、ニューヨーク滞在の日本人である山口雅也(音楽家、教育家)の編集によるものとされている。

彼の生涯は1988年製作の映画『バード』(クリント・イーストウッド監督)で描かれている。”以上、ウィキペディアから。

ビバップひいては、ジャズピアノの源流が、バド・パウエルだとしたら、サックスの源流は、チャーリー・パーカーだと言っても言い過ぎにはならないと思う。多分、ジャズメンならどこかにパーカーの影響を受けていると思う。麻薬と精神病で破滅的な夭折の生涯というのも天才の2人に共通している。パーカーは、それに白人女性好き(これは、白人への憎悪が原因と言われている)も加わるのですが。

■2)パーカーを知ったのは?

私が、パーカーの名前を聞いたのは、大学生になった74年頃から、FM大阪のマイディアライフという番組で渡辺貞夫さんの演奏(録音が主でしたが、生もあった)を聴いているときに、彼がパーカーに心酔していると思われ、パーカーの曲をよくやっていた。ナウズ・ザ・タイム、ヤードバードスーツ、コンファメーション、オーニソロジー等は、何回、いや、数十回以上聴いたのもあるかもしれない。そこで、”オン・ダイアルVol.1”という初期の46年録音のLPを聴いてみた。しかし、名演ではあるが、如何せん録音が古いので、一回聴いたら次は、中々手が出ない。もっと、いい録音はないかと、CDを探して、3枚目に入手したのが、『ナウズ・ザ・タイム』で、53年録音なので、録音は彼の作品では最高で、演奏もベストに近いと思う。

■3)パーカーと渡辺貞夫さん

パーカーの演奏は、例えば、『コンファメーション』を聴いてみたら判るが、いつ聴いても新鮮で、クリッシュ(マイルスの時に紹介した)を感じない。マイディアライフでも、同曲を聴いたが、何回も聴いていると、”あっ、これ、前に聴いたフレーズ”というのが、結構出てくる。多分、精密コンピューターで、引き出しの中の数あるフレーズの中からその時のフィーリングに合わせて出してくるので、同じフレーズが出てくるのもあるだろう。渡辺さんに限らず、通常のジャズメンには多く感じる。それを私に感じさせないのは、神の啓示を受けて、それをただ演奏しているようなバードやパウエルや54年頃のロリンズやブラウニー、19才頃の自分の天才に酔っていたリー・モーガン、’85年頃のスタンダーズのキース(ケルンの頃も)、マラソンセッションの頃のマイルス位と思う。ブラウニーとキースが入っているので、神からの啓示が麻薬のせいではないと思いたい。渡辺さんは、頭のいい人なので、自分のオリジナリティを求めて、ボサノバや、フージョンや、アフリカ音楽を取り入れて成功されたんだと思う。

■4)私の持っているアルバム

以下に、私の持っているパーカーの作品を載せます。ビ・バップの特徴であるアドリブの「音階・音数の多さ」と言う武器を使って、誰も聴いたことのないようなユニークなフレーズを湯水のように繰り出すバードの世界が堪能できます。対して私の好きなハードバップは、「音階・音数の少なさ」を意図的に展開して、ビ・バップの持つスポーツ性や自由度も捨てた代わりに、「俗っぽさ」と「大衆性」を獲得して商業的な成功を収めたが、旋律として成立しない音が選択できない関係で、同じコード上で「ある音」の次に選択できる音の種類がビ・バップと比べて極端に少なくなり、やり尽くしていくと誰がやっても結局同じようなアドリブとなってしまう欠点があり一時的に廃れた。

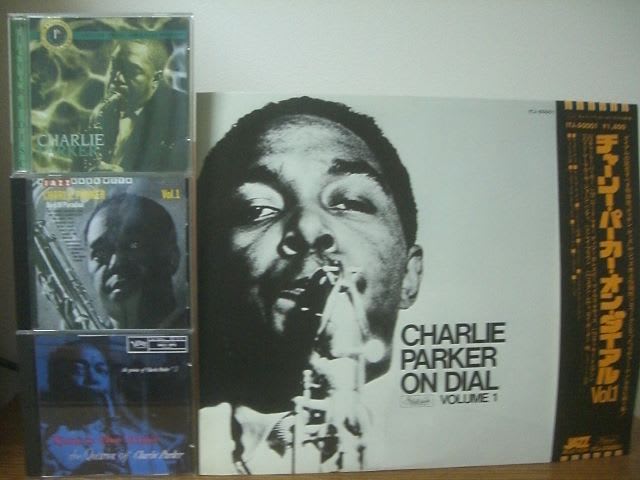

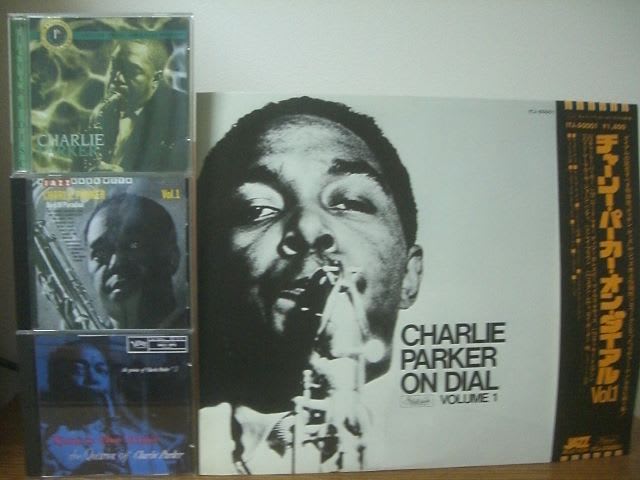

右は、LPの”オン・ダイアルVol.1”で、左上からCDは、”オリジナル・アーティスト・アンド・6ページ・ブックレット・チャーリー・パーカー”、”チャーリー・パーカー・バード・オブ・パラダイス、Vol1”、”ナウズ・ザ・タイム”です。中でも、”ナウズ・ザ・タイム”は、53年なので、録音も良くなっており晩年にも拘らず、いい時の演奏を残してくれています。

■5)『ナウズ・ザ・タイム』

パーカーの作品で少ないと思う私の大好きなワンホーンです。パーカーのソロが十分楽しめます。この中で、印象に残った曲を。

①I remember you

この曲は、ミディアムテンポでメロディも、アドリブもメローな雰囲気をかもし出しており、このアルバム、いやパーカーの中でも一番好きな曲の一つです。コードチェインジに失敗しかけたり、コーラスの途中でソロをアル・ヘイグのピアノに渡すのはあったりするのも、その場の閃きでやってしまう辺り、グルービーではありませんか。アル・ヘイグのピアノも地味ではありますが、美しく雰囲気がいいので好きです。

②Confirmation

これも、渡辺貞夫さんのマイディアライフで彼の演奏を何回も聴きました。これをパーカーで聴いたときの衝撃は、まさに、コペルニクス的転回です。”えー、この曲ってこんなに凄かったの!”というのが第一声です。渡辺さんのは、上にも書いたように、何回か違うテイクを聴いていても、同じように聴こえるし、リピートで聴いていると新鮮さが無くなりますが、パーカーはなぜか新鮮です。このテーマは、プロでもミスをよくする壮絶テクニックが必要だそうです。パーカーは、楽々で吹きこなしおまけに装飾まで所々に付けているとのこと。その他にも凄いテクニックを隠しているそうですが、それはともかく、パーカーのアドリブは、アイデア豊かでバリエーションも多彩で、柔らかくメローな音色に酔ってしまいます。

③The song is you

いきなり、アップテンポのパーカーのフルパワーのテーマが炸裂します。このハイテンションで、グルービー感は堪りません。アドリブは勿論天衣無縫、エネルギッシュでダイナミックなうねるような音色、どうしてこんな音色が出せるのか、不思議です。ハンクジョーンズのピアノもスイングしていい感じです。直ぐに、パーカーのテーマに戻って、突然終わる。粋です。

④Now's the time

これは、パーカーのオリジナルで、45年のリーダーアルバムでも残しているブルースです。その時より、アップテンポでリズムも変化させています。アルトの音色は、しっとりとして柔らかくソフトでメローです。アドリブは、自由自在、まさに鳥のように自由に空を飛んでいるようなアドリブです。ヘイグも、パーカーの流れを引き継いで、面白いリズムのフレーズをパーカーに合わせる様に、飛び跳ねて、短いベースとドラムソロを経て、パーカーに戻ってエンディング。

⑤Chi chi

4テイクありますが、1つとして、同じアドリブアイデアがありません。これは、通常の人間ではありえないと思います。私は技術的なことはよく判りませんが、詳しい人によると、あまりに頻繁に色々とリズムを変化させる壮絶テクを持ち、『3連符や6連符』『裏拍に連続してアクセントを付ける』『裏拍からフレーズを始める』といった難しい事をしながら、即座に元の8分音符や表拍のアクセントに戻せ、その演奏技巧は、神技そのものとのことです。そういうテクは判らなくても、パーカーのアドリブが凄いのは聴いていれば判ります。

以下は、油井先生の”ジャズの歴史物語”を参照しています。

■6)パーカー(バード)の伝説

55年3月12日にパーカーは亡くなったが、その時、ジャズ界のパトロンのニカ・ロスチャイルド夫人は、天も裂けんばかりの雷鳴を聞いたという。同年4月2日の追悼コンサートで、”Now's the time”を演奏中に、白い鳥の羽が1枚舞い降りた。69年3月15日の渡辺貞夫の”パーカーに捧ぐ”というコンサートで、ドラムの渡辺文男のトップシンバルが、突然ステージに落下した(稀な事とか)。パーカーの墓石の命日が3月23日と間違っている。CBSソニーでパーカーのアルバムの編集中に内藤さんという写真家が撮った写真が最初は鳥が写ったいたが、色が悪いと再校したら、鳥だけが消えていた。色々な偶発と思われる事故のようだが、これらを神通力に帰してしまうほどの魔力があった。

■7)パーカーは、アルトをいつも借りていた。

ビル・グレアムは語る。”バードはいつもアルトを持ってこないでいつも借りていた。誰のアルトでも構わなかった。彼が吹くと、彼のサウンドになった。リードの厚さも問題ではない。ある夜、アルトのキーの一つが外れてしまった。彼は、あり合せのスプーンを折って、チューインガムとテープで補修しその夜はラストまで立派なソロを平然と演じた。また、別の夜には、クラブに7人編成で出た時、アルトは、質屋に入っていた。しかし楽屋には、番人が居て、楽器なしでは入れない。もう一人のアルト奏者が先ず先に入り、便所の窓から外に居るバードに渡してバードは、それを受け取って入れた。アルトパスが行われたのである。こんな訳だから、彼の死後彼のアルトを欲しがる人で争奪戦が行われた。八百屋に10ドル借りたカタに置いてあったりもした。

■8)パーカーがお手本にした、或いは習った人達

13才のバードは、カンサスのベニー・モートン楽団に居たアルト奏者のバスター・スミスを先生と言って尊敬していた。初期のバードに最も大きな影響を与えたのは、バスター・スミスである。また、1938年ジョージEリーのコンボに入り、オザークと言う避暑地で~3ヶ月して戻って大変上手になった。友人のベース奏者ジーン・ラミーによると、”バードは、レスター・ヤングのソロが入っているベイシー楽団のレコードを持っている分全部持って、オザークに行き、レスターのスタイルを一音一音勉強したと言っていた”とのこと。レスターは、マイルスがクールを習得した対象であり、レスターも注目に値する。又、バスターとレスターが白人のフランキー・トランバウアーというCメロディ・サックス奏者にしびれていたが、そのきっかけがレスターがバスターと一緒に聞いたトランバウアーのレコードであることを知ったバードは、トランバウアーを熱愛したということであるので、バードは、バスターからトランバウアーを教えられたと考えられる。トランバウアーの他に、バードが最も好んだアルトが、白人のジミー・ドーシーである。ドーシーのアルトは、黒人の名手、チャーリー・ホームズや、ドン・レッドマンのスタイルを音楽的に完成させたものであるが、トランバウアーのスタイルは、白人のビッグス・バイターベッグとの相互影響により全く新しく作り出された当時のニュースタイルであった。従って、バードに大きく影響した白人達もいたのである。バードが憎んだ白人からというのは、皮肉なことである。

■9)バードの最高の演奏は?

油井先生の”ジャズの歴史物語”では、彼の生涯の最高の演奏は、死の直前に、タウン・ホール・コンサートに出演した時のものとなっている。レコードはないのであろう。もしあるなら、是非とも聴いてみたいものである。

■10)バードとガレスビーは、仲が良かったのか?

これは、油井先生の仮説ですが、バップの双生児のように2人は言われていますが、実は仲が良くは無かったと思われる。バードは、内向的なクリエーターで、ガレスビーは、外交的な宣伝マンで、音楽的には、同じ目標考えを持っていたが、お互いは気が合わないと感じていた。そう感じていた原因の一つは、ガレスビーの妻である。彼女は、麻薬中毒のバードをなるべく遠ざけようとしていた。バードに付き合いだしたガレスビーに彼女(ロレイン)は、こう言った。”もし貴方が麻薬に近づいたら、即別れますよ。私と麻薬とどちらに魅力があるかよく天秤にかけてね” また、深夜にバードが、ガレスビーの家の戸をドンドン叩いてわめいた時に、ロレインは肩越しに話をして、絶対にバードを入れようとしなかったとも言われている。

■11)”ラヴァー・マン・セッション”

1946年7月29日ハリウッドにて、”マックス・メイキング・ワックス”、”ラヴァー・マン”、”ザ・ジプシー”、”ビーバップ”の4曲が録音された。これが、俗にいう”ラヴァー・マン・セッション”である。写真のLPに入っている。ライナーノーツには、バードが身体が不調でこの後、病院に運ばれた、と記載されている。しかし、実際は、麻薬のやりすぎと思われ、演奏後意識不明になり、その夜に発狂し入院したのである。精神病を治すため、カマリロ州立病院で6ヶ月の療養を要した。病院を出てロスでダイヤルで2つのセッションを録音した後、ニューヨークに帰った。その後、数年は、クインテットでニューヨークを中心に東部を演奏で回った。50年以降の5年は、病魔と療養で不定期にしか演奏できていない。胃潰瘍、肝臓病他のいくつかの病気の併発がバードを苦しめた。”ラバー・マン”を聴いた感想だが、意識朦朧で吹いているにも拘らず、それなりに形は保っていて、いつもは40秒以下なのに、1分52秒もソロをとっており、ほぼメロディ通りに近いのに、アドリブを本能でやっていて、悲しくなるような妖気立った演奏である。しかし不思議に私の心を打つ。その演奏からは、”俺はもうだめだ!助けてくれ!”と言う声が聞こえてくる。ミンガスは、”フィーリングを表現している才能の点でラヴァーマンが最高だ”と言ったが、本人は、生涯その演奏を嫌っていて発売したロス・ラッセルを生涯恨み続けた。”ビーバップ”では、速いアドリブフレーズが、速く吹こうとして呂律が回りきらない、フレーズの後半が流れているように聴こえる。ついにバードは、”ラヴァー・マン”については名演を残さずに死んだと油井先生は書いたが、ミンガスが言うように、この演奏が名演だと思う。

■12)バードと通り名がついた理由

本人の言うところでは、学校時代に、CharlieがYarlieに、続いて Yard ⇒Yardbard ⇒Birdと変化したとのこと。2つ目の説は、少年時代に、リノ・クラブのBackyardに忍び込み、洩れてくる音楽に合わせて吹いていた姿をたとえられたという説で、3つ目の説は、楽旅で、街道で轢き殺した鶏を拾って夕食に上手く料理した彼の料理好きに呆れたメンバーが命名した。いずれにしても、37年頃から所属したマクシャン楽団時代にはついていたと思われる。

次回は、11)でラヴァー・マンを最高だと言った、チャーリー・ミンガス(本人は、チャールズと呼んでくれと言っていた)についてお話します。

■1)アバウト・チャーリー・パーカー

先ずは、彼の経歴から紹介します。

【人物】

”1940年代初頭から、モダン・ジャズの原型となるいわゆるビ・バップ・スタイルの創成に、ディジー・ガレスピーと共に携わった。

これにより「モダン・ジャズ(ビ・バップ)の父」とも言われる。初期の頃よりヤードバード(Yardbird)(起源は諸説あり)と呼ばれており、後に単にヤード、或いは、バードとも呼ばれ、特に後者が親しまれた。パーカー自身も"Yardbird Suite"や"Bird Feathers"といったタイトルを発表している。イギリスのロックバンド、ヤードバーズは、それに由来。

ニューヨークにあるバードランドはこの名称に由来し、ジョージ・シアリングの"Lullaby of Birdland"(バードランドの子守唄)やウェザー・リポートの"Birdland"といった曲もある。

【経歴】

”アメリカ合衆国カンザス州カンザスシティに生まれ、ミズーリ州カンザスシティで育つ。子供の頃より、並外れた音楽の才能があった形跡はなく、彼に大きな影響を与えたのはインプロヴィゼーションの基本を教えた、若きトロンボーン奏者だった。父親はT.O.B.A.(アフリカ系アメリカ人によるヴォードヴィル)のピアニストやダンサー、歌手といった音楽への影響があるかもしれないと語っている。彼はプルマン社(鉄道会社)のウェイターやコックになった。彼の母親は地方のウエスタンユニオンに夜勤めていた。

1945年から1948年に掛けてが活動の最盛期であり、天才的なひらめきを伴ったそのアドリブは伝説化している。

1945年、若き日のマイルス・デイヴィスを自分のバンドに起用した。1947年にはマイルスの初リーダー・セッションもサポートする。

若い頃から麻薬とアルコールに耽溺して心身の健康を損ない、幾度も精神病院に入院するなど破滅的な生涯を送った。1940年代末期以降は演奏に衰えが見られるようになった。衰弱により心不全で早世した。

作曲でも『オーニソロジー』『コンファメーション』『ナウズ・ザ・タイム』など、現在まで演奏されるユニークな作品を多く残した。ジャコ・パストリアスはデビュー作で、チャーリー作の『ドナ・リー』(実際はマイルス・デイヴィスの作品)を、ベースとパーカッションのデュオでカヴァーした。

死の数ヶ月前にニューヨークのチャールズ・コーリン社と生涯唯一の教則本 『YARDBIRD ORIGINALS』 の契約を行う(1955年出版)。出版の理由は、麻薬治療のための入院費用を捻出するためだった。この本について色々な憶測が流れていたが、契約書と同時に死後2ヶ月前にパーカーにより書かれた出版社へのクリスマスカードで、本人が行った契約だと再確認されている。2005年、『YARDBIRD ORIGINALS』 は、改訂され再出版される。校正、改訂を行ったのは、ニューヨーク滞在の日本人である山口雅也(音楽家、教育家)の編集によるものとされている。

彼の生涯は1988年製作の映画『バード』(クリント・イーストウッド監督)で描かれている。”以上、ウィキペディアから。

ビバップひいては、ジャズピアノの源流が、バド・パウエルだとしたら、サックスの源流は、チャーリー・パーカーだと言っても言い過ぎにはならないと思う。多分、ジャズメンならどこかにパーカーの影響を受けていると思う。麻薬と精神病で破滅的な夭折の生涯というのも天才の2人に共通している。パーカーは、それに白人女性好き(これは、白人への憎悪が原因と言われている)も加わるのですが。

■2)パーカーを知ったのは?

私が、パーカーの名前を聞いたのは、大学生になった74年頃から、FM大阪のマイディアライフという番組で渡辺貞夫さんの演奏(録音が主でしたが、生もあった)を聴いているときに、彼がパーカーに心酔していると思われ、パーカーの曲をよくやっていた。ナウズ・ザ・タイム、ヤードバードスーツ、コンファメーション、オーニソロジー等は、何回、いや、数十回以上聴いたのもあるかもしれない。そこで、”オン・ダイアルVol.1”という初期の46年録音のLPを聴いてみた。しかし、名演ではあるが、如何せん録音が古いので、一回聴いたら次は、中々手が出ない。もっと、いい録音はないかと、CDを探して、3枚目に入手したのが、『ナウズ・ザ・タイム』で、53年録音なので、録音は彼の作品では最高で、演奏もベストに近いと思う。

■3)パーカーと渡辺貞夫さん

パーカーの演奏は、例えば、『コンファメーション』を聴いてみたら判るが、いつ聴いても新鮮で、クリッシュ(マイルスの時に紹介した)を感じない。マイディアライフでも、同曲を聴いたが、何回も聴いていると、”あっ、これ、前に聴いたフレーズ”というのが、結構出てくる。多分、精密コンピューターで、引き出しの中の数あるフレーズの中からその時のフィーリングに合わせて出してくるので、同じフレーズが出てくるのもあるだろう。渡辺さんに限らず、通常のジャズメンには多く感じる。それを私に感じさせないのは、神の啓示を受けて、それをただ演奏しているようなバードやパウエルや54年頃のロリンズやブラウニー、19才頃の自分の天才に酔っていたリー・モーガン、’85年頃のスタンダーズのキース(ケルンの頃も)、マラソンセッションの頃のマイルス位と思う。ブラウニーとキースが入っているので、神からの啓示が麻薬のせいではないと思いたい。渡辺さんは、頭のいい人なので、自分のオリジナリティを求めて、ボサノバや、フージョンや、アフリカ音楽を取り入れて成功されたんだと思う。

■4)私の持っているアルバム

以下に、私の持っているパーカーの作品を載せます。ビ・バップの特徴であるアドリブの「音階・音数の多さ」と言う武器を使って、誰も聴いたことのないようなユニークなフレーズを湯水のように繰り出すバードの世界が堪能できます。対して私の好きなハードバップは、「音階・音数の少なさ」を意図的に展開して、ビ・バップの持つスポーツ性や自由度も捨てた代わりに、「俗っぽさ」と「大衆性」を獲得して商業的な成功を収めたが、旋律として成立しない音が選択できない関係で、同じコード上で「ある音」の次に選択できる音の種類がビ・バップと比べて極端に少なくなり、やり尽くしていくと誰がやっても結局同じようなアドリブとなってしまう欠点があり一時的に廃れた。

右は、LPの”オン・ダイアルVol.1”で、左上からCDは、”オリジナル・アーティスト・アンド・6ページ・ブックレット・チャーリー・パーカー”、”チャーリー・パーカー・バード・オブ・パラダイス、Vol1”、”ナウズ・ザ・タイム”です。中でも、”ナウズ・ザ・タイム”は、53年なので、録音も良くなっており晩年にも拘らず、いい時の演奏を残してくれています。

■5)『ナウズ・ザ・タイム』

パーカーの作品で少ないと思う私の大好きなワンホーンです。パーカーのソロが十分楽しめます。この中で、印象に残った曲を。

①I remember you

この曲は、ミディアムテンポでメロディも、アドリブもメローな雰囲気をかもし出しており、このアルバム、いやパーカーの中でも一番好きな曲の一つです。コードチェインジに失敗しかけたり、コーラスの途中でソロをアル・ヘイグのピアノに渡すのはあったりするのも、その場の閃きでやってしまう辺り、グルービーではありませんか。アル・ヘイグのピアノも地味ではありますが、美しく雰囲気がいいので好きです。

②Confirmation

これも、渡辺貞夫さんのマイディアライフで彼の演奏を何回も聴きました。これをパーカーで聴いたときの衝撃は、まさに、コペルニクス的転回です。”えー、この曲ってこんなに凄かったの!”というのが第一声です。渡辺さんのは、上にも書いたように、何回か違うテイクを聴いていても、同じように聴こえるし、リピートで聴いていると新鮮さが無くなりますが、パーカーはなぜか新鮮です。このテーマは、プロでもミスをよくする壮絶テクニックが必要だそうです。パーカーは、楽々で吹きこなしおまけに装飾まで所々に付けているとのこと。その他にも凄いテクニックを隠しているそうですが、それはともかく、パーカーのアドリブは、アイデア豊かでバリエーションも多彩で、柔らかくメローな音色に酔ってしまいます。

③The song is you

いきなり、アップテンポのパーカーのフルパワーのテーマが炸裂します。このハイテンションで、グルービー感は堪りません。アドリブは勿論天衣無縫、エネルギッシュでダイナミックなうねるような音色、どうしてこんな音色が出せるのか、不思議です。ハンクジョーンズのピアノもスイングしていい感じです。直ぐに、パーカーのテーマに戻って、突然終わる。粋です。

④Now's the time

これは、パーカーのオリジナルで、45年のリーダーアルバムでも残しているブルースです。その時より、アップテンポでリズムも変化させています。アルトの音色は、しっとりとして柔らかくソフトでメローです。アドリブは、自由自在、まさに鳥のように自由に空を飛んでいるようなアドリブです。ヘイグも、パーカーの流れを引き継いで、面白いリズムのフレーズをパーカーに合わせる様に、飛び跳ねて、短いベースとドラムソロを経て、パーカーに戻ってエンディング。

⑤Chi chi

4テイクありますが、1つとして、同じアドリブアイデアがありません。これは、通常の人間ではありえないと思います。私は技術的なことはよく判りませんが、詳しい人によると、あまりに頻繁に色々とリズムを変化させる壮絶テクを持ち、『3連符や6連符』『裏拍に連続してアクセントを付ける』『裏拍からフレーズを始める』といった難しい事をしながら、即座に元の8分音符や表拍のアクセントに戻せ、その演奏技巧は、神技そのものとのことです。そういうテクは判らなくても、パーカーのアドリブが凄いのは聴いていれば判ります。

以下は、油井先生の”ジャズの歴史物語”を参照しています。

■6)パーカー(バード)の伝説

55年3月12日にパーカーは亡くなったが、その時、ジャズ界のパトロンのニカ・ロスチャイルド夫人は、天も裂けんばかりの雷鳴を聞いたという。同年4月2日の追悼コンサートで、”Now's the time”を演奏中に、白い鳥の羽が1枚舞い降りた。69年3月15日の渡辺貞夫の”パーカーに捧ぐ”というコンサートで、ドラムの渡辺文男のトップシンバルが、突然ステージに落下した(稀な事とか)。パーカーの墓石の命日が3月23日と間違っている。CBSソニーでパーカーのアルバムの編集中に内藤さんという写真家が撮った写真が最初は鳥が写ったいたが、色が悪いと再校したら、鳥だけが消えていた。色々な偶発と思われる事故のようだが、これらを神通力に帰してしまうほどの魔力があった。

■7)パーカーは、アルトをいつも借りていた。

ビル・グレアムは語る。”バードはいつもアルトを持ってこないでいつも借りていた。誰のアルトでも構わなかった。彼が吹くと、彼のサウンドになった。リードの厚さも問題ではない。ある夜、アルトのキーの一つが外れてしまった。彼は、あり合せのスプーンを折って、チューインガムとテープで補修しその夜はラストまで立派なソロを平然と演じた。また、別の夜には、クラブに7人編成で出た時、アルトは、質屋に入っていた。しかし楽屋には、番人が居て、楽器なしでは入れない。もう一人のアルト奏者が先ず先に入り、便所の窓から外に居るバードに渡してバードは、それを受け取って入れた。アルトパスが行われたのである。こんな訳だから、彼の死後彼のアルトを欲しがる人で争奪戦が行われた。八百屋に10ドル借りたカタに置いてあったりもした。

■8)パーカーがお手本にした、或いは習った人達

13才のバードは、カンサスのベニー・モートン楽団に居たアルト奏者のバスター・スミスを先生と言って尊敬していた。初期のバードに最も大きな影響を与えたのは、バスター・スミスである。また、1938年ジョージEリーのコンボに入り、オザークと言う避暑地で~3ヶ月して戻って大変上手になった。友人のベース奏者ジーン・ラミーによると、”バードは、レスター・ヤングのソロが入っているベイシー楽団のレコードを持っている分全部持って、オザークに行き、レスターのスタイルを一音一音勉強したと言っていた”とのこと。レスターは、マイルスがクールを習得した対象であり、レスターも注目に値する。又、バスターとレスターが白人のフランキー・トランバウアーというCメロディ・サックス奏者にしびれていたが、そのきっかけがレスターがバスターと一緒に聞いたトランバウアーのレコードであることを知ったバードは、トランバウアーを熱愛したということであるので、バードは、バスターからトランバウアーを教えられたと考えられる。トランバウアーの他に、バードが最も好んだアルトが、白人のジミー・ドーシーである。ドーシーのアルトは、黒人の名手、チャーリー・ホームズや、ドン・レッドマンのスタイルを音楽的に完成させたものであるが、トランバウアーのスタイルは、白人のビッグス・バイターベッグとの相互影響により全く新しく作り出された当時のニュースタイルであった。従って、バードに大きく影響した白人達もいたのである。バードが憎んだ白人からというのは、皮肉なことである。

■9)バードの最高の演奏は?

油井先生の”ジャズの歴史物語”では、彼の生涯の最高の演奏は、死の直前に、タウン・ホール・コンサートに出演した時のものとなっている。レコードはないのであろう。もしあるなら、是非とも聴いてみたいものである。

■10)バードとガレスビーは、仲が良かったのか?

これは、油井先生の仮説ですが、バップの双生児のように2人は言われていますが、実は仲が良くは無かったと思われる。バードは、内向的なクリエーターで、ガレスビーは、外交的な宣伝マンで、音楽的には、同じ目標考えを持っていたが、お互いは気が合わないと感じていた。そう感じていた原因の一つは、ガレスビーの妻である。彼女は、麻薬中毒のバードをなるべく遠ざけようとしていた。バードに付き合いだしたガレスビーに彼女(ロレイン)は、こう言った。”もし貴方が麻薬に近づいたら、即別れますよ。私と麻薬とどちらに魅力があるかよく天秤にかけてね” また、深夜にバードが、ガレスビーの家の戸をドンドン叩いてわめいた時に、ロレインは肩越しに話をして、絶対にバードを入れようとしなかったとも言われている。

■11)”ラヴァー・マン・セッション”

1946年7月29日ハリウッドにて、”マックス・メイキング・ワックス”、”ラヴァー・マン”、”ザ・ジプシー”、”ビーバップ”の4曲が録音された。これが、俗にいう”ラヴァー・マン・セッション”である。写真のLPに入っている。ライナーノーツには、バードが身体が不調でこの後、病院に運ばれた、と記載されている。しかし、実際は、麻薬のやりすぎと思われ、演奏後意識不明になり、その夜に発狂し入院したのである。精神病を治すため、カマリロ州立病院で6ヶ月の療養を要した。病院を出てロスでダイヤルで2つのセッションを録音した後、ニューヨークに帰った。その後、数年は、クインテットでニューヨークを中心に東部を演奏で回った。50年以降の5年は、病魔と療養で不定期にしか演奏できていない。胃潰瘍、肝臓病他のいくつかの病気の併発がバードを苦しめた。”ラバー・マン”を聴いた感想だが、意識朦朧で吹いているにも拘らず、それなりに形は保っていて、いつもは40秒以下なのに、1分52秒もソロをとっており、ほぼメロディ通りに近いのに、アドリブを本能でやっていて、悲しくなるような妖気立った演奏である。しかし不思議に私の心を打つ。その演奏からは、”俺はもうだめだ!助けてくれ!”と言う声が聞こえてくる。ミンガスは、”フィーリングを表現している才能の点でラヴァーマンが最高だ”と言ったが、本人は、生涯その演奏を嫌っていて発売したロス・ラッセルを生涯恨み続けた。”ビーバップ”では、速いアドリブフレーズが、速く吹こうとして呂律が回りきらない、フレーズの後半が流れているように聴こえる。ついにバードは、”ラヴァー・マン”については名演を残さずに死んだと油井先生は書いたが、ミンガスが言うように、この演奏が名演だと思う。

■12)バードと通り名がついた理由

本人の言うところでは、学校時代に、CharlieがYarlieに、続いて Yard ⇒Yardbard ⇒Birdと変化したとのこと。2つ目の説は、少年時代に、リノ・クラブのBackyardに忍び込み、洩れてくる音楽に合わせて吹いていた姿をたとえられたという説で、3つ目の説は、楽旅で、街道で轢き殺した鶏を拾って夕食に上手く料理した彼の料理好きに呆れたメンバーが命名した。いずれにしても、37年頃から所属したマクシャン楽団時代にはついていたと思われる。

次回は、11)でラヴァー・マンを最高だと言った、チャーリー・ミンガス(本人は、チャールズと呼んでくれと言っていた)についてお話します。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます