前回の続きで最適Q値追及の為にLPF&HPFの群遅延時間(Tg)がどうなっているか、バターワースフィルタ(BW)との比較も含めLT Spiceで調べた。尚、使用した伝達関数は5/30アップ参照。

7/11青字追記 前回までにデータを出しましたが、バタワースフィルタのステップ応答でオーバーシュートやリンギングが生じるのは、周波数対位相の特性(位相特性)がリニアではないことに起因しています。そこで、位相回転が周波数に対して比例関係を保つようにして、オーバーシュートやリンギングなど波形の変形をできるだけ抑えるように考えられたのが「ベッセル(bessel)特性」のフィルタです。群遅延時間は、位相回転を周波数について微分することで得られるので、それにより周波数に対する位相回転の非直線性が判るとも言えます。https://go.orixrentec.jp/rentecinsight/measure/article-25 参照

■1)バターワースフィルタ(BW)とRDA560のフィルタの2次(Q=0.707)、4次、6次、8次のTg

これは以下。カットオフは1800Hzにしています。縦軸は、μ秒です。

左側がバターワースフィルタ(BW)のTgです。2次LPFはOUT5黄緑線で、HPFはOUT3青線ですが一番下で重なっていますのでTgは同じ周波数特性です。4次LPFはOUT6赤線で、HPFはOUT4水色線ですが下から2番目で重なっていますが若干水色が上ですのでHPFが少し大きくなっています。6次LPFはOUT9ピンク線で、HPFはOUT7灰色線ですが下から3番目で灰色が上ですのでHPFが4次より更に大きくなっています。8次LPFはOUT10緑線で、HPFはOUT8紺線ですが1番上で紺色が上ですのでHPFが6次より更に大きくなっています。

これを見ると4次以上は波形再現の忠実度を考慮すると使いたくなくなります。

⇒BWのTgは、2次ではLPFとHPFはほぼ同じ周波数特性を取りますが、高次になる程、HPFの方が大きくなるがその乖離も大きくなる。又カットオフ付近でピークをとる。

右側はRDA560のフィルタのTgです。これも傾向はBWと同じですが、異なるのはカットオフ(1800Hz)附近のピーク高とフラット値との差(上のグラフの赤 ↕はHPF8次)がRDAのフィルタの方が小さくなるので波形の忠実度を保つ観点からはTgのフラット値とピーク高の差が効きますのでRDA560のフィルタの方が優秀と言えます。但し2次は両者同じ。

■2)RDA560のフィルタの2次で Q値を0.707(BW2次と同じ)から変化した場合のTg

これは以下。カットオフはTgの差を強調したいので1500Hzに設定。(1800HzだとQ=0.634と0.577が近接し過ぎる)

Q=0.707のHPFは一番下でOUT3黄緑線で、LPFはOUT7青線ですがほぼ重なっていますが若干黄緑線が上ですのでHPFの方が大きくなる。Q=0.634のHPFはOUT4赤線で、LPFはOUT8水色線ですが下から2番目で重なっていますが若干赤線が上ですのでHPFが少し大きくなっています。Q=0.577のHPFはOUT5ピンク線で、LPFはOUT9灰色線ですが下から3番目でピンク線が上ですのでHPFが大きくなっています。Q=0.5のHPFはOUT6緑線で、LPFはOUT10紺線ですが1番上で緑色が上ですのでHPFが大きくなっています。

⇒2次でQ変化した場合も、高次と同様、HPFの方がLPFよりTgが若干大きくなる。(ほぼ同等ではあるが)高次で顕著なカットオフ付近のピークはQ=0.59以上で緩く出て、それ以下ではピークは無くなるが、丁度Q=0.59で以下のように最大限フラットになる。RDA560でTgを最大限フラットにできる条件は2次のQ=0.59であることが判りました。(ここから以後カットオフは1800Hz)

これは一見ベッセルフィルタ(Bessel Filter)並みにTgが最大限フラットになっている。但し逆ベッセル多項式から導出される以下のベッセルフィルタとRDA560の2次のQ=0.59フィルタとは以下のように伝達関数が違う。(**2は2乗の意味)

G(S)=3*wc**2/(s**2+3*s*wc+3*wc**2) ・・・・・2次ベッセルフィルタ(LPF)

G(S)= 3*s**2/(3*s**2+3*s*wc+wc**2) ・・・・・2次ベッセルフィルタ(HPF)

G(S)=wc**2/(s**2+1.695*s*wc+wc**2) ・・・・・2次のQ=0.59のRDAフィルタ(LPF)

G(S)= s**2/(s**2+1.695*s*wc+wc**2) ・・・・・2次のQ=0.59のRDAフィルタ(HPF)

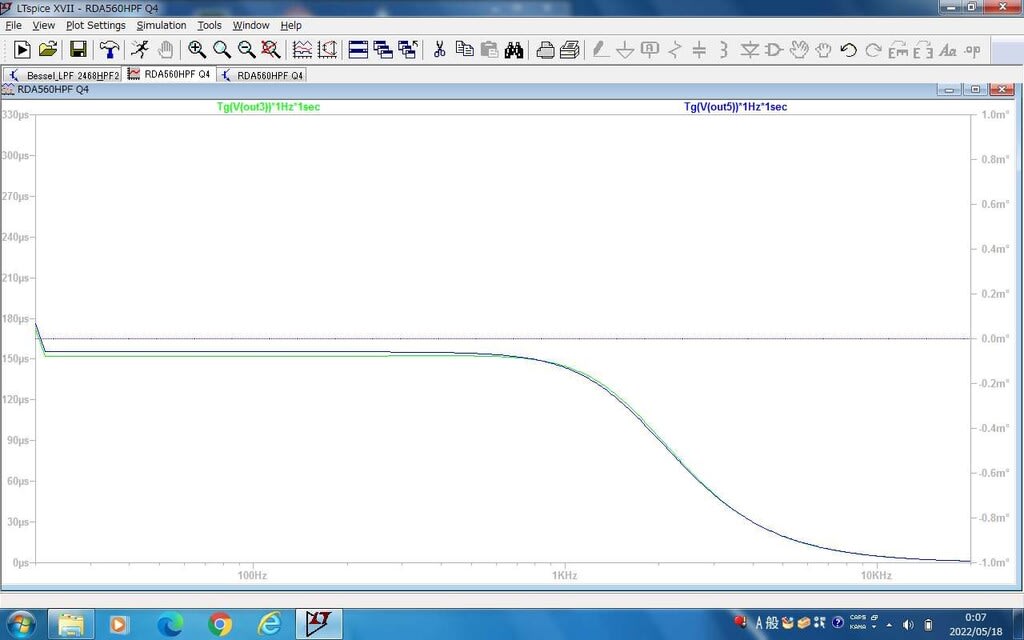

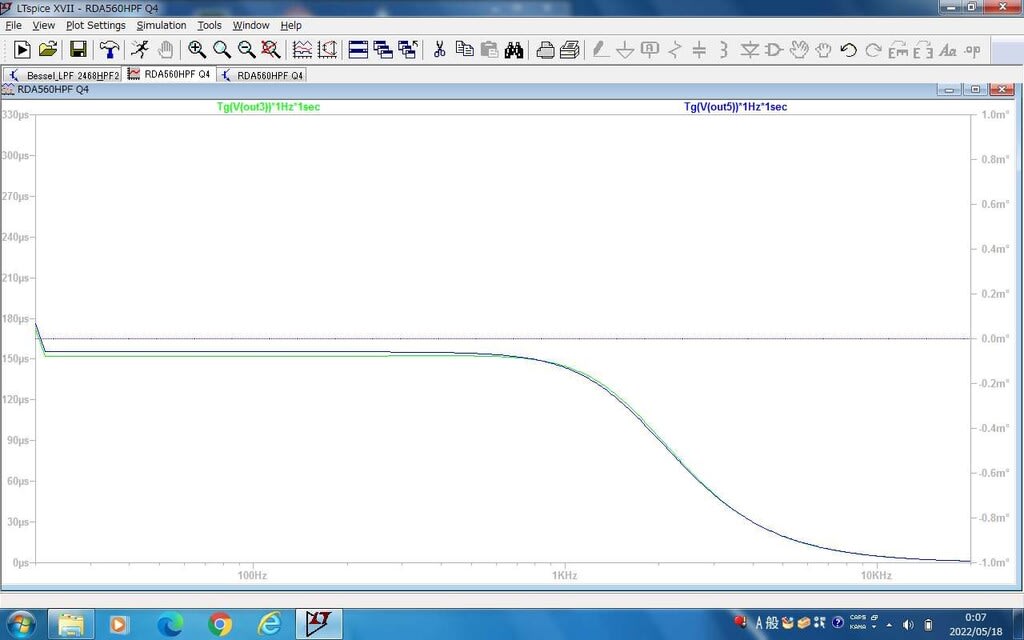

この2次ベッセルフィルタのTgをLT Spiceで下の右側に出し、下の左側のRDA560のフィルタ(2次Q=0.59)と比較すると

となり、緑線のLPFで考えると右の2次ベッセルフィルタの方が平坦部のTgが~89μSと左のRDAフィルタのTg~150μS緑線より小さく、ベッセルの方が若干良い。

しかし、2次ベッセルフィルタの青線のHPFは ~270μSですのでLPFとHPFのTgには大きな乖離があります。これは左のRDAのフィルタよりTg値も大きくフラット部が狭く良くないように見えますが青線のHPFは1.8KHz以上で使うと考えるとRDAとベッセルは同等。トータルではベッセルの方が若干優秀。

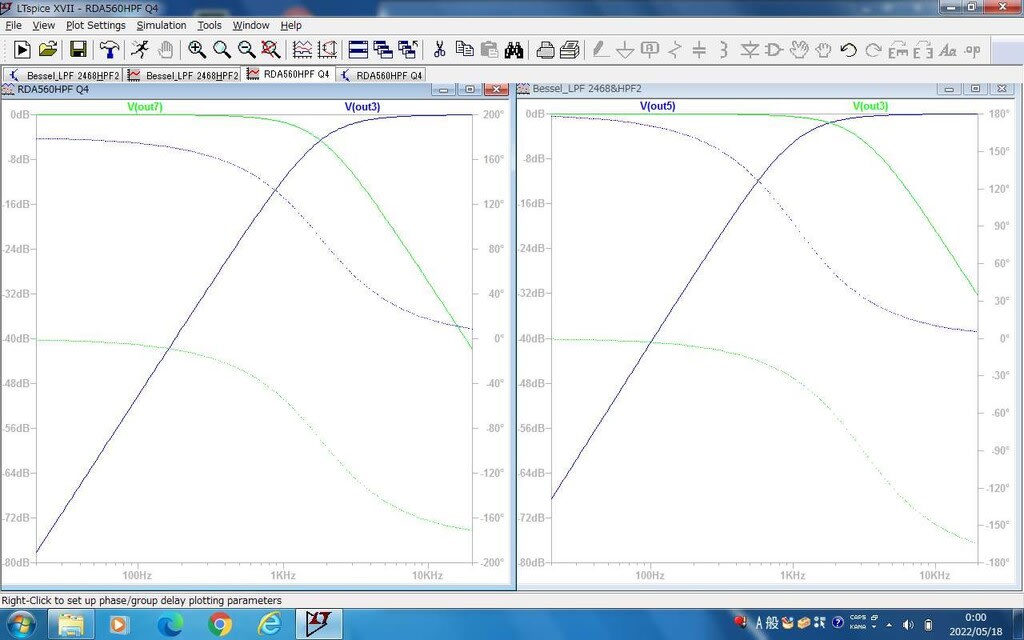

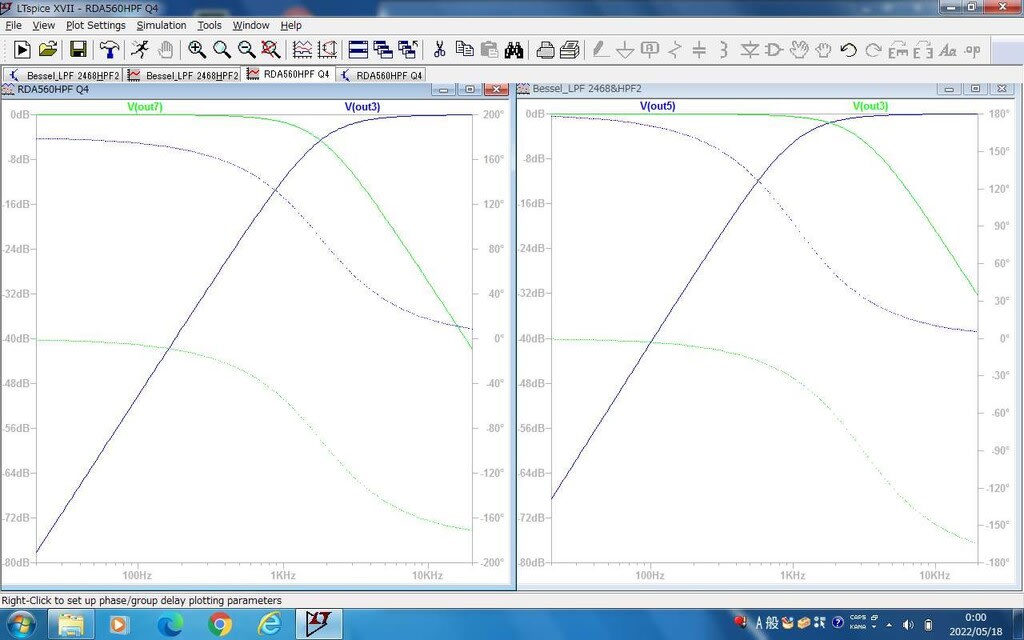

同様ゲインのグラフをRDA560(2次Q=0.59)のフィルタとベッセルフィルタ(2次)を比べると、(点線は位相)

となり、肩の曲率は両者同じですが、クロス点でのゲインがRDAのフィルタ(ー4.6db)に対しベッセル2次は(ー1.6db)と3db高くなるのでRDAフィルタは、ベッセルフィルタのLPFを低周波側へ、HPFを高周波側へ平行移動したものである。(カットオフ1800Hzを中心軸に双方を遠ざけたものとも言える)スロープはRDAのフィルタが12db/Octに対し、ベッセルは、11.9db/Octと若干小さいがほぼ同じ2次。⇒この肩の曲率を保てばTgを最大限フラットにできる。それにより再現波形の忠実度もベストになる。

■3)最適なQ値とは?

LPFのカットオフ=1800Hzの条件で、2次でQ値毎の特徴を3種並べると

①Q=0.707:矩形波の立ち上がりスピードは最大。但し波形にオーバーシュートが若干ある。Tg偏差(0~1KHz)=35μS。聴感:基準(ウーハーLPFのカットオフ1500Hz)よりもエネルギーバランスは良好 ゆったりと聴ける感じ"

②Q=0.59 :矩形波の立ち上がりスピードはQ=0.707より若干低い。但し波形にオーバーシュートは無し。Tg偏差(0~1KHz)=20μSと最小。⇒Tgが周波数特性として最大限フラット、2次ベッセル並み。∴波形の忠実度はベスト。 聴感:Q=0.5と遜色無し。

③Q=0.5 :矩形波の立ち上がりスピードはQ=0.59より低い。但し波形はアンダーシュート気味。聴感:エネルギーバランス良好でかつ音の粒子表面のツヤ感も充分感じる聴感評価 当日(’20.6.16)のベスト。Tg偏差(0~1KHz)=75μSと大きい。

⇒波形再現の忠実度(Tgの平坦部とピークの偏差)を重視し、②Q=0.59を現在使用中。

■4)現状のRDA560のレシピー (もう1チャンネルあれば、2231Aをサブウーハーにするのですが…)

以下。当日の室温をレシピー内で適宜設定する。 尚、Lに対しMとHは位相合わせの為にレシピー内で極性を反転させている。

L:604-8Gウーハー、ゲインは0db、LPF(Q=0.59)1.8KHz、ディレイ(L:144mm、R:162mm)

M:604-8G同軸ツイータ、ゲインはー5db、HPF(Q=0.59)1.5KHz、LPF(Q=0.59)8.5KHz、ディレイ(基準L/R:0mm)

H:2405H(L)/TW3001(R)、ゲインはー1db(L)、9db(R)、HPF(Q=0.59)8.5KHz、ディレイ(L:220mm、R:208mm)

■5)今興味があるもの

620A+2405H(TW3001)系ではほぼ最終条件と言えるような条件が得られた。RDA560+620A(+2405H、TW3001):コーン形状のウーハーと球状或いはリング形状のダイヤフラムツイータでの音はシステムとして出来上がったと思う。良い音を追及するのはこの辺りで止めて今後は聴く方に時間を使いたい。もう67歳、人生で残された時間はそんなに多くない。

今聴いてみたいのは平面振動板を持ったスピーカー。原理的に振動板のどこからの音波も位相が合う。これはスピーカーの理想形であるが現実の製品として良いものは余り無い。 FALのスピーカーは世界が注目するという謳い文句や、モスクワ大学の音楽学部にも納められたというような話もネットで散見されるので一度聴いてみたい。しかし関西には聴ける場所は無さそう。秋葉原ならあるが、それだけで行くのはちょっと…。Supreme C90Wを聴いてみたいが、ペアで172.7万円というのはよっぽど良い音でないと、ちと厳しい。ダンパーレスなので振幅が大きくなると簡単にボトムタッチしてしまうという低域の問題を指摘する人もいるので聴いてみないと何とも言えない。平面ウーハーにハイルドライバーがツイータとして付いている。

ハイルドライバーは使いこなしが難しい。例えばMr.トレイルのオーディオ回り道さんのブログでも”単体では「味気ない」サウンドの可能性が高い。しかし、JBL#375の相方としてはほぼ理想に近い。並列接続にすると#375の「スッ飛んで来る音」がほぼ無くなる。”という感じで375と併用されている。オーディオ逸品館のYou Tubeでもハイルドライバーだけだと角が立った波(アタック音のようなものか?)が出ないので角が立った波が出る波動ツイータを併用する方法を以下のURL等で提案している。

https://www.youtube.com/watch?v=a45AU0KuUsM

7/11青字追記 前回までにデータを出しましたが、バタワースフィルタのステップ応答でオーバーシュートやリンギングが生じるのは、周波数対位相の特性(位相特性)がリニアではないことに起因しています。そこで、位相回転が周波数に対して比例関係を保つようにして、オーバーシュートやリンギングなど波形の変形をできるだけ抑えるように考えられたのが「ベッセル(bessel)特性」のフィルタです。群遅延時間は、位相回転を周波数について微分することで得られるので、それにより周波数に対する位相回転の非直線性が判るとも言えます。https://go.orixrentec.jp/rentecinsight/measure/article-25 参照

■1)バターワースフィルタ(BW)とRDA560のフィルタの2次(Q=0.707)、4次、6次、8次のTg

これは以下。カットオフは1800Hzにしています。縦軸は、μ秒です。

左側がバターワースフィルタ(BW)のTgです。2次LPFはOUT5黄緑線で、HPFはOUT3青線ですが一番下で重なっていますのでTgは同じ周波数特性です。4次LPFはOUT6赤線で、HPFはOUT4水色線ですが下から2番目で重なっていますが若干水色が上ですのでHPFが少し大きくなっています。6次LPFはOUT9ピンク線で、HPFはOUT7灰色線ですが下から3番目で灰色が上ですのでHPFが4次より更に大きくなっています。8次LPFはOUT10緑線で、HPFはOUT8紺線ですが1番上で紺色が上ですのでHPFが6次より更に大きくなっています。

これを見ると4次以上は波形再現の忠実度を考慮すると使いたくなくなります。

⇒BWのTgは、2次ではLPFとHPFはほぼ同じ周波数特性を取りますが、高次になる程、HPFの方が大きくなるがその乖離も大きくなる。又カットオフ付近でピークをとる。

右側はRDA560のフィルタのTgです。これも傾向はBWと同じですが、異なるのはカットオフ(1800Hz)附近のピーク高とフラット値との差(上のグラフの赤 ↕はHPF8次)がRDAのフィルタの方が小さくなるので波形の忠実度を保つ観点からはTgのフラット値とピーク高の差が効きますのでRDA560のフィルタの方が優秀と言えます。但し2次は両者同じ。

■2)RDA560のフィルタの2次で Q値を0.707(BW2次と同じ)から変化した場合のTg

これは以下。カットオフはTgの差を強調したいので1500Hzに設定。(1800HzだとQ=0.634と0.577が近接し過ぎる)

Q=0.707のHPFは一番下でOUT3黄緑線で、LPFはOUT7青線ですがほぼ重なっていますが若干黄緑線が上ですのでHPFの方が大きくなる。Q=0.634のHPFはOUT4赤線で、LPFはOUT8水色線ですが下から2番目で重なっていますが若干赤線が上ですのでHPFが少し大きくなっています。Q=0.577のHPFはOUT5ピンク線で、LPFはOUT9灰色線ですが下から3番目でピンク線が上ですのでHPFが大きくなっています。Q=0.5のHPFはOUT6緑線で、LPFはOUT10紺線ですが1番上で緑色が上ですのでHPFが大きくなっています。

⇒2次でQ変化した場合も、高次と同様、HPFの方がLPFよりTgが若干大きくなる。(ほぼ同等ではあるが)高次で顕著なカットオフ付近のピークはQ=0.59以上で緩く出て、それ以下ではピークは無くなるが、丁度Q=0.59で以下のように最大限フラットになる。RDA560でTgを最大限フラットにできる条件は2次のQ=0.59であることが判りました。(ここから以後カットオフは1800Hz)

これは一見ベッセルフィルタ(Bessel Filter)並みにTgが最大限フラットになっている。但し逆ベッセル多項式から導出される以下のベッセルフィルタとRDA560の2次のQ=0.59フィルタとは以下のように伝達関数が違う。(**2は2乗の意味)

G(S)=3*wc**2/(s**2+3*s*wc+3*wc**2) ・・・・・2次ベッセルフィルタ(LPF)

G(S)= 3*s**2/(3*s**2+3*s*wc+wc**2) ・・・・・2次ベッセルフィルタ(HPF)

G(S)=wc**2/(s**2+1.695*s*wc+wc**2) ・・・・・2次のQ=0.59のRDAフィルタ(LPF)

G(S)= s**2/(s**2+1.695*s*wc+wc**2) ・・・・・2次のQ=0.59のRDAフィルタ(HPF)

この2次ベッセルフィルタのTgをLT Spiceで下の右側に出し、下の左側のRDA560のフィルタ(2次Q=0.59)と比較すると

となり、緑線のLPFで考えると右の2次ベッセルフィルタの方が平坦部のTgが~89μSと左のRDAフィルタのTg~150μS緑線より小さく、ベッセルの方が若干良い。

しかし、2次ベッセルフィルタの青線のHPFは ~270μSですのでLPFとHPFのTgには大きな乖離があります。これは左のRDAのフィルタよりTg値も大きくフラット部が狭く良くないように見えますが青線のHPFは1.8KHz以上で使うと考えるとRDAとベッセルは同等。トータルではベッセルの方が若干優秀。

同様ゲインのグラフをRDA560(2次Q=0.59)のフィルタとベッセルフィルタ(2次)を比べると、(点線は位相)

となり、肩の曲率は両者同じですが、クロス点でのゲインがRDAのフィルタ(ー4.6db)に対しベッセル2次は(ー1.6db)と3db高くなるのでRDAフィルタは、ベッセルフィルタのLPFを低周波側へ、HPFを高周波側へ平行移動したものである。(カットオフ1800Hzを中心軸に双方を遠ざけたものとも言える)スロープはRDAのフィルタが12db/Octに対し、ベッセルは、11.9db/Octと若干小さいがほぼ同じ2次。⇒この肩の曲率を保てばTgを最大限フラットにできる。それにより再現波形の忠実度もベストになる。

■3)最適なQ値とは?

LPFのカットオフ=1800Hzの条件で、2次でQ値毎の特徴を3種並べると

①Q=0.707:矩形波の立ち上がりスピードは最大。但し波形にオーバーシュートが若干ある。Tg偏差(0~1KHz)=35μS。聴感:基準(ウーハーLPFのカットオフ1500Hz)よりもエネルギーバランスは良好 ゆったりと聴ける感じ"

②Q=0.59 :矩形波の立ち上がりスピードはQ=0.707より若干低い。但し波形にオーバーシュートは無し。Tg偏差(0~1KHz)=20μSと最小。⇒Tgが周波数特性として最大限フラット、2次ベッセル並み。∴波形の忠実度はベスト。 聴感:Q=0.5と遜色無し。

③Q=0.5 :矩形波の立ち上がりスピードはQ=0.59より低い。但し波形はアンダーシュート気味。聴感:エネルギーバランス良好でかつ音の粒子表面のツヤ感も充分感じる聴感評価 当日(’20.6.16)のベスト。Tg偏差(0~1KHz)=75μSと大きい。

⇒波形再現の忠実度(Tgの平坦部とピークの偏差)を重視し、②Q=0.59を現在使用中。

■4)現状のRDA560のレシピー (もう1チャンネルあれば、2231Aをサブウーハーにするのですが…)

以下。当日の室温をレシピー内で適宜設定する。 尚、Lに対しMとHは位相合わせの為にレシピー内で極性を反転させている。

L:604-8Gウーハー、ゲインは0db、LPF(Q=0.59)1.8KHz、ディレイ(L:144mm、R:162mm)

M:604-8G同軸ツイータ、ゲインはー5db、HPF(Q=0.59)1.5KHz、LPF(Q=0.59)8.5KHz、ディレイ(基準L/R:0mm)

H:2405H(L)/TW3001(R)、ゲインはー1db(L)、9db(R)、HPF(Q=0.59)8.5KHz、ディレイ(L:220mm、R:208mm)

■5)今興味があるもの

620A+2405H(TW3001)系ではほぼ最終条件と言えるような条件が得られた。RDA560+620A(+2405H、TW3001):コーン形状のウーハーと球状或いはリング形状のダイヤフラムツイータでの音はシステムとして出来上がったと思う。良い音を追及するのはこの辺りで止めて今後は聴く方に時間を使いたい。もう67歳、人生で残された時間はそんなに多くない。

今聴いてみたいのは平面振動板を持ったスピーカー。原理的に振動板のどこからの音波も位相が合う。これはスピーカーの理想形であるが現実の製品として良いものは余り無い。 FALのスピーカーは世界が注目するという謳い文句や、モスクワ大学の音楽学部にも納められたというような話もネットで散見されるので一度聴いてみたい。しかし関西には聴ける場所は無さそう。秋葉原ならあるが、それだけで行くのはちょっと…。Supreme C90Wを聴いてみたいが、ペアで172.7万円というのはよっぽど良い音でないと、ちと厳しい。ダンパーレスなので振幅が大きくなると簡単にボトムタッチしてしまうという低域の問題を指摘する人もいるので聴いてみないと何とも言えない。平面ウーハーにハイルドライバーがツイータとして付いている。

ハイルドライバーは使いこなしが難しい。例えばMr.トレイルのオーディオ回り道さんのブログでも”単体では「味気ない」サウンドの可能性が高い。しかし、JBL#375の相方としてはほぼ理想に近い。並列接続にすると#375の「スッ飛んで来る音」がほぼ無くなる。”という感じで375と併用されている。オーディオ逸品館のYou Tubeでもハイルドライバーだけだと角が立った波(アタック音のようなものか?)が出ないので角が立った波が出る波動ツイータを併用する方法を以下のURL等で提案している。

https://www.youtube.com/watch?v=a45AU0KuUsM

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます