今回は、私の大好きな、ケニー・ドーハム ~静かなるケニー~についてお話します。

■1)アバウト・ケニー・ドーハム

先ずは、ケニー・ドーハム についてウィッキペディアから紹介。

”ケニー・ドーハム(Kenny Dorham, 1924年8月30日 - 1972年12月5日)はテキサス州フェアフィールド出身のジャズ・トランペット奏者。ビバップを代表するトランペッターの一人。本名:McKinley Howard Dorham。

ビリー・エクスタインやディジー・ガレスピー、ライオネル・ハンプトン、マーサー・エリントンのビッグ・バンドやチャーリー・パーカーのクインテットで活躍。アート・ブレイキーが形成するジャズ・メッセンジャーの一人としても知られる。セロニアス・モンクやソニー・ロリンズのサイドマンとしても録音に参加し、1956年に死去したクリフォード・ブラウンの後継としてマックス・ローチのクインテットに加わる。

サイドマンの仕事の傍ら、ジャズ・プロフィッツを含む自身のグループを持つ。ジャズ・プロフィッツの演奏はブルー・ノートの1956年のアルバム"Round About Midnight at the Cafe Bohemia."で聞くことができる。その前年の1955年にはアフロ・キューバン・ジャズの金字塔"Afro-Cuban"を発表。1959年にプレスティッジから"Quiet Kenny"を発表。前者を『動』のケニーだと表現するのに対して、後者を『静』のケニーと表現する者が多い。

1963年に26歳のテナー・サックス奏者ジョー・ヘンダーソンを加え、"Una Mas"を録音。両者は仲がよく、ヘンダーソンのアルバム"Our Thing"や"In'n'Out"等にドーハムが参加している。1960年代始めにブラジルに赴いた。1960年代に頻繁に録音しており、ブルーノートやプレスティッジで聞くことができる。リーダーとしての他、ヘンダーソン、ジャッキー・マクリーン、シダー・ウォルトン、ミルト・ジャクソンのサイドマンとしてみられる。腎臓病を患い、1972年に死去。(合掌)”

満48歳というのは、若い。惜しくもジャズジャイアンツと呼ばれることがない原因の一つは若すぎる死もあるなかなと思います。

■2)ケニー・ドーハム と私

私が、ケニー・ドーハムを知ったのは、大学生の頃”静かなるケニー”の”狂おしい夢”を聴いたときでした。これには、ノックアウトされました。アメリカより日本での評価が高い理由の一つとして、”静かなるケニー”は、SJのゴールドディスクにもなっており、”静”のケニーが禅や侘びさびの文化を持つ日本人の抒情性に訴えるからかもしれませんね。しかし上の紹介にもあるように、『動』のケニーも中々捨てたものではありません。上には書いていませんが、 '54年にソニーロリンズと2管を組んだ、”ムービン・アウト”のケニーは火の出るような熱いケニーの早いパッセージを聴く事ができ、これが、”同じケニーなの?”と驚いたものですが、このプレイはご機嫌です。私が大ファンであるロリンズのアルバムで最も好きなアルバムの一つになります。まだパーカーの影も少し残っていますが、モダンさと技量においてこの時期のロリンズは向うところ敵無しです。

これと同じロリンズとの2管で'57年5月の” Jazz Contrasts ”がありますが、'54年の”ムービン・アウト”の方が、若い頃の恐れを知らない神の宿ったようなロリンズが聴けるし、ケニーもそのロリンズにインスパイアーされたのか、いつもより熱い演奏をしています。動のケニーが本当のケニーだという人も偶にいますが、私は、動のケニーも静のケニーも大好きです。

■3)ケニー・ドーハム ~静かなるケニー~

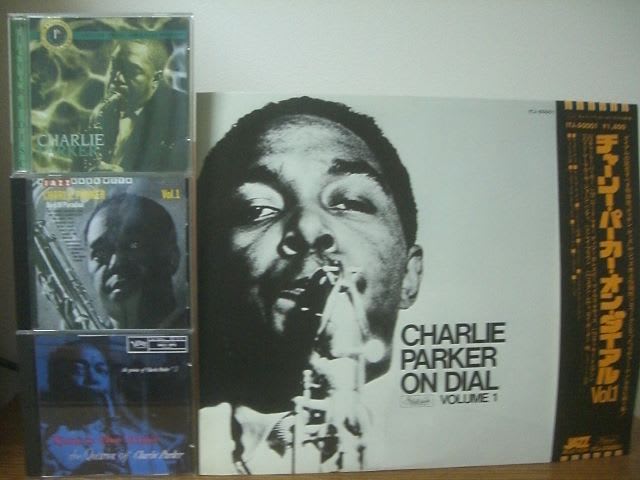

私の所有のアルバムは、下記です。

LPの”マタドール”もマクリーンとの2管が聴ける素晴らしいLPです。リー・モーガンの”CANDY"もそうですが、やはり私はワンホーンの”静かなるケニー”が好きです。”静かなるケニー”はLPもあったはずですが、何回かの引越しでどこかに行ってしまいました。このアルバムは、シックで上質な”静のケニー”が聴けるので大好きです。マイルスのところで、ケニス・タインナンが言うところのDUENDEの世界を持っており、と説明したが、ケニーはある意味マイルスと同等かそれ以上にDUENDEを理解していたと思う。このアルバムは、秋の夜長、寂しく1人になりたい時、そんな時に聴きたいアルバムです。目を閉じて静かに癒されたい人には、ぴったりの1枚かな。

■4)~静かなるケニー~の各曲紹介 録音年:1959.11.13

録音場所:ニュージャージーにて録音

パーソネル:トミー・フラナガン(p)、ポール・チェンバース(b)、アート・テイラー(ds)

【キャッチコピー】

美しい音色と哀愁に満ちたフレーズで多くのファンを持つケニー・ドーハム不朽の名作。トミー・フラナガン・トリオをバックに、代表的オリジナル<蓮の花>や<アローン・トゥゲザー>の詩情をワン・ホーンで切々と歌い上げる。特に日本人に愛されたプレスティッジ(ニュー・ジャズ)の大人気盤。

私が、このアルバムで一番好きなのは、6曲面の”狂おしい夢”で、その次は7曲目の”オールド・フォークス”です。これは、よくライブでお客さんからリクエストがかかったというお客受けの良かった曲です。勿論、有名なマイ・アイディアルや、蓮の花も大好きです。

1. 蓮の花 (ドーハムオリジナル)4:38

ドーハムのイントロでスタート。軽快なフレーズを繰り出すドーハム。淡々としたクワイエットなムードであるが、芯に熱いものが一貫して感じられる。ドーハムは、実は熱いハートを持っている。続くは、トミフラ、これもスムージーなアドリブを繰り出す。最後は、ドーハムと短いドラムの交換が入って、テーマで終わる。

2. マイ・アイディアル 5:05

アンニュイなムードでスローテンポのテーマから入る。この気だるいムードが、この曲にはぴったり。人をリラックスさせる癒しのトーンである。この心の琴線に触れるトーンが時々聴きたくなる。いつ帰っても、暖かく迎えてくれる大切な家族、そんなムードが漂う。

3. ブルー・フライデイ(ドーハムオリジナル)8:47

ドーハムのテーマでスタート。ミディアムスローのアドリブが淡々と続くが飽きさせない。アーバンアトモスフィアー、それも夜の静粛の中に一人取り残されたか、早朝の人気の無いシーンを思い起こさせる。続くトミフラ・チェンバースも好調なアドリブソロを続け、最後はドーハムの癒しのテーマで終わる。

4. アローン・トゥゲザー 3:11

お馴染みのメロディを彼らしい落ち着いたフレーズにして淡々と歌い上げる。短いが心にしみるバラード。

5. ブルー・スプリング・シャッフル(ドーハムオリジナル) 7:37

ドーハムのテーマでスタート。アドリブは、ドーハム⇒トミフラに移るが、アイデア豊かに歌い上げる。その後、ドーハム⇒チェンバースに移るが、いぶし銀のウイットに富んだアドリブが聴けるが、ドーハムが寄り添う。ドーハムに戻って、ドラムのリズムを貰って、最後はコミカルなエンディングで〆る。

6. アイ・ハド・ザ・クレイジェスト・ドリーム(狂おしい夢) 4:39

これが聴きたくて、このアルバムを入手した。リラックスした中にも雄弁にクワイエットに歌手のように歌うドーハムのアドリブが最高。大学時代は何十回も聴いたが、もう少し長尺でも良かった。トミフラのアドリブも、このアルバムで一番の乗りであり、流れるような華麗でゴージャスなアドリブラインは、聴き物。名演奏と思う。ドーハムのフレーズは、人を優しく包み込むような、そんな優しさに溢れているので大好きです。

7. オールド・フォークス 5:13

静かなテーマメロディでスタート。クワイエットでジェントルなアドリブをしばしお楽しみください。リラックスして、癒されること間違いなし。トミフラのアドリブも真珠の輝きを思わせる美しいトーンで繋ぐ。チェンバースのソロも深い情感をもって粛々と唄い、ドーハムに戻ってモデラートなリピートありの粋なテーマで〆る。ドーハムは、よく客からこの曲をリクエストされたと言う事で、この曲のオーソリティです。

8. マック・ザ・ナイフ 3:06

ロリンズの名盤サキコロでの、”モリタート” としての方が有名だが、原曲はこの”マック・ザ・ナイフ”である。ロリンズは、テナーのど太いトーンのアドリブで滔々と唄い上げるが、ドーハムは、軽妙で力を抜いたリラックス100%のアドリブである。これはこれで良いのである。できれば、この二人で、トレーンとのテナーマッドネス風にこのリズムセクションで、この曲をやって欲しかったというのは私だけの思いでしょうか?この曲で最も人気を博したのがサッチモだったということで、ドーハムのプレイはサッチモに影響されているということです。

■1)アバウト・ケニー・ドーハム

先ずは、ケニー・ドーハム についてウィッキペディアから紹介。

”ケニー・ドーハム(Kenny Dorham, 1924年8月30日 - 1972年12月5日)はテキサス州フェアフィールド出身のジャズ・トランペット奏者。ビバップを代表するトランペッターの一人。本名:McKinley Howard Dorham。

ビリー・エクスタインやディジー・ガレスピー、ライオネル・ハンプトン、マーサー・エリントンのビッグ・バンドやチャーリー・パーカーのクインテットで活躍。アート・ブレイキーが形成するジャズ・メッセンジャーの一人としても知られる。セロニアス・モンクやソニー・ロリンズのサイドマンとしても録音に参加し、1956年に死去したクリフォード・ブラウンの後継としてマックス・ローチのクインテットに加わる。

サイドマンの仕事の傍ら、ジャズ・プロフィッツを含む自身のグループを持つ。ジャズ・プロフィッツの演奏はブルー・ノートの1956年のアルバム"Round About Midnight at the Cafe Bohemia."で聞くことができる。その前年の1955年にはアフロ・キューバン・ジャズの金字塔"Afro-Cuban"を発表。1959年にプレスティッジから"Quiet Kenny"を発表。前者を『動』のケニーだと表現するのに対して、後者を『静』のケニーと表現する者が多い。

1963年に26歳のテナー・サックス奏者ジョー・ヘンダーソンを加え、"Una Mas"を録音。両者は仲がよく、ヘンダーソンのアルバム"Our Thing"や"In'n'Out"等にドーハムが参加している。1960年代始めにブラジルに赴いた。1960年代に頻繁に録音しており、ブルーノートやプレスティッジで聞くことができる。リーダーとしての他、ヘンダーソン、ジャッキー・マクリーン、シダー・ウォルトン、ミルト・ジャクソンのサイドマンとしてみられる。腎臓病を患い、1972年に死去。(合掌)”

満48歳というのは、若い。惜しくもジャズジャイアンツと呼ばれることがない原因の一つは若すぎる死もあるなかなと思います。

■2)ケニー・ドーハム と私

私が、ケニー・ドーハムを知ったのは、大学生の頃”静かなるケニー”の”狂おしい夢”を聴いたときでした。これには、ノックアウトされました。アメリカより日本での評価が高い理由の一つとして、”静かなるケニー”は、SJのゴールドディスクにもなっており、”静”のケニーが禅や侘びさびの文化を持つ日本人の抒情性に訴えるからかもしれませんね。しかし上の紹介にもあるように、『動』のケニーも中々捨てたものではありません。上には書いていませんが、 '54年にソニーロリンズと2管を組んだ、”ムービン・アウト”のケニーは火の出るような熱いケニーの早いパッセージを聴く事ができ、これが、”同じケニーなの?”と驚いたものですが、このプレイはご機嫌です。私が大ファンであるロリンズのアルバムで最も好きなアルバムの一つになります。まだパーカーの影も少し残っていますが、モダンさと技量においてこの時期のロリンズは向うところ敵無しです。

これと同じロリンズとの2管で'57年5月の” Jazz Contrasts ”がありますが、'54年の”ムービン・アウト”の方が、若い頃の恐れを知らない神の宿ったようなロリンズが聴けるし、ケニーもそのロリンズにインスパイアーされたのか、いつもより熱い演奏をしています。動のケニーが本当のケニーだという人も偶にいますが、私は、動のケニーも静のケニーも大好きです。

■3)ケニー・ドーハム ~静かなるケニー~

私の所有のアルバムは、下記です。

LPの”マタドール”もマクリーンとの2管が聴ける素晴らしいLPです。リー・モーガンの”CANDY"もそうですが、やはり私はワンホーンの”静かなるケニー”が好きです。”静かなるケニー”はLPもあったはずですが、何回かの引越しでどこかに行ってしまいました。このアルバムは、シックで上質な”静のケニー”が聴けるので大好きです。マイルスのところで、ケニス・タインナンが言うところのDUENDEの世界を持っており、と説明したが、ケニーはある意味マイルスと同等かそれ以上にDUENDEを理解していたと思う。このアルバムは、秋の夜長、寂しく1人になりたい時、そんな時に聴きたいアルバムです。目を閉じて静かに癒されたい人には、ぴったりの1枚かな。

■4)~静かなるケニー~の各曲紹介 録音年:1959.11.13

録音場所:ニュージャージーにて録音

パーソネル:トミー・フラナガン(p)、ポール・チェンバース(b)、アート・テイラー(ds)

【キャッチコピー】

美しい音色と哀愁に満ちたフレーズで多くのファンを持つケニー・ドーハム不朽の名作。トミー・フラナガン・トリオをバックに、代表的オリジナル<蓮の花>や<アローン・トゥゲザー>の詩情をワン・ホーンで切々と歌い上げる。特に日本人に愛されたプレスティッジ(ニュー・ジャズ)の大人気盤。

私が、このアルバムで一番好きなのは、6曲面の”狂おしい夢”で、その次は7曲目の”オールド・フォークス”です。これは、よくライブでお客さんからリクエストがかかったというお客受けの良かった曲です。勿論、有名なマイ・アイディアルや、蓮の花も大好きです。

1. 蓮の花 (ドーハムオリジナル)4:38

ドーハムのイントロでスタート。軽快なフレーズを繰り出すドーハム。淡々としたクワイエットなムードであるが、芯に熱いものが一貫して感じられる。ドーハムは、実は熱いハートを持っている。続くは、トミフラ、これもスムージーなアドリブを繰り出す。最後は、ドーハムと短いドラムの交換が入って、テーマで終わる。

2. マイ・アイディアル 5:05

アンニュイなムードでスローテンポのテーマから入る。この気だるいムードが、この曲にはぴったり。人をリラックスさせる癒しのトーンである。この心の琴線に触れるトーンが時々聴きたくなる。いつ帰っても、暖かく迎えてくれる大切な家族、そんなムードが漂う。

3. ブルー・フライデイ(ドーハムオリジナル)8:47

ドーハムのテーマでスタート。ミディアムスローのアドリブが淡々と続くが飽きさせない。アーバンアトモスフィアー、それも夜の静粛の中に一人取り残されたか、早朝の人気の無いシーンを思い起こさせる。続くトミフラ・チェンバースも好調なアドリブソロを続け、最後はドーハムの癒しのテーマで終わる。

4. アローン・トゥゲザー 3:11

お馴染みのメロディを彼らしい落ち着いたフレーズにして淡々と歌い上げる。短いが心にしみるバラード。

5. ブルー・スプリング・シャッフル(ドーハムオリジナル) 7:37

ドーハムのテーマでスタート。アドリブは、ドーハム⇒トミフラに移るが、アイデア豊かに歌い上げる。その後、ドーハム⇒チェンバースに移るが、いぶし銀のウイットに富んだアドリブが聴けるが、ドーハムが寄り添う。ドーハムに戻って、ドラムのリズムを貰って、最後はコミカルなエンディングで〆る。

6. アイ・ハド・ザ・クレイジェスト・ドリーム(狂おしい夢) 4:39

これが聴きたくて、このアルバムを入手した。リラックスした中にも雄弁にクワイエットに歌手のように歌うドーハムのアドリブが最高。大学時代は何十回も聴いたが、もう少し長尺でも良かった。トミフラのアドリブも、このアルバムで一番の乗りであり、流れるような華麗でゴージャスなアドリブラインは、聴き物。名演奏と思う。ドーハムのフレーズは、人を優しく包み込むような、そんな優しさに溢れているので大好きです。

7. オールド・フォークス 5:13

静かなテーマメロディでスタート。クワイエットでジェントルなアドリブをしばしお楽しみください。リラックスして、癒されること間違いなし。トミフラのアドリブも真珠の輝きを思わせる美しいトーンで繋ぐ。チェンバースのソロも深い情感をもって粛々と唄い、ドーハムに戻ってモデラートなリピートありの粋なテーマで〆る。ドーハムは、よく客からこの曲をリクエストされたと言う事で、この曲のオーソリティです。

8. マック・ザ・ナイフ 3:06

ロリンズの名盤サキコロでの、”モリタート” としての方が有名だが、原曲はこの”マック・ザ・ナイフ”である。ロリンズは、テナーのど太いトーンのアドリブで滔々と唄い上げるが、ドーハムは、軽妙で力を抜いたリラックス100%のアドリブである。これはこれで良いのである。できれば、この二人で、トレーンとのテナーマッドネス風にこのリズムセクションで、この曲をやって欲しかったというのは私だけの思いでしょうか?この曲で最も人気を博したのがサッチモだったということで、ドーハムのプレイはサッチモに影響されているということです。