前回予告しましたが、620A(604-8G)のLFと2420のタイムアライメントをやってみました。当初は下の写真位の位置かなと予想しました。また620Aはノーマルで604−8Gの同軸ツイータは正相(ALTEC標準)で最初繋いでいましたが私は前にアップした評価でトーンバーストの位相が反転していましたのでHFを逆相に繋ぎ変えています。2420は古いJBLでボイスコイルが逆巻なのでそれに従うと正相接続で位相が604−8Gと2420が合うはずですが?

■1)システム構成

これは604-8GのHF(同軸ツイータ)の代わりに2420を使うだけです。604-8GのネットワークのHF側に2420を繋ぎました。

上記写真のように604-8Gの横長■のバスレフ穴をEVA樹脂(厚み2cm)で塞ぎ、その隙間からスピーカーケーブルを通して604-8GのネットワークのHF側に繋ぎました。

音圧については、同軸と2420(素で118db/Wm2)は同じようなドライバーですのでほぼ同じと見て604-8Gの現状のネットワークのATTでいけるという予想です。

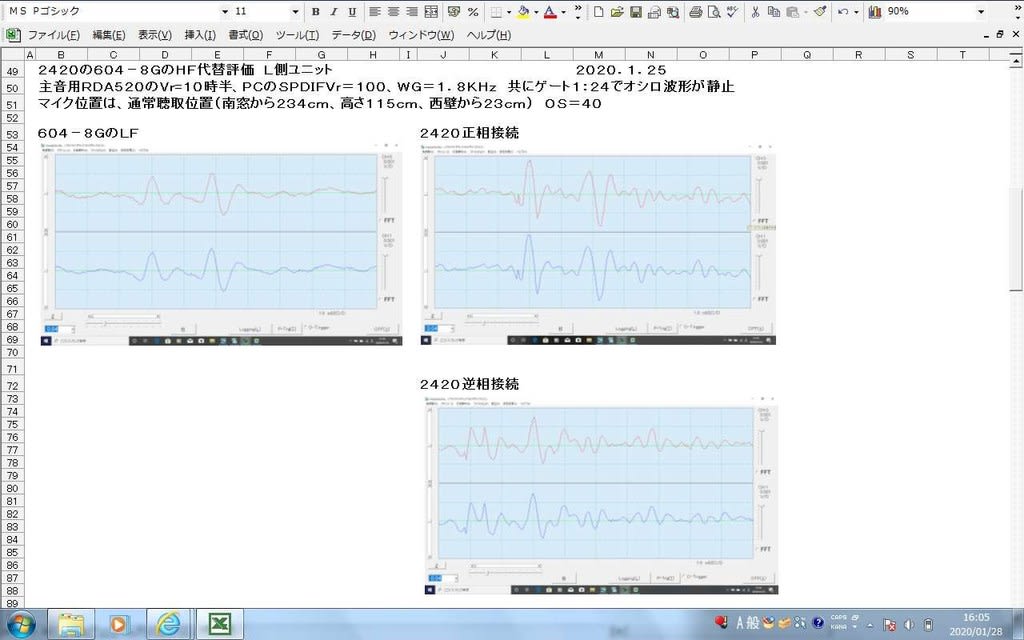

■2)FFTとタイムアライメント結果

先ずは、FFTとタイムアライメント結果で

上の左①が2420を正相接続した場合のFFTで右の②は2420逆相接続の場合、下の左の③は604-8GのLFのみのクロス付近1.8KHzの1波トーンバースト応答で、④が2420+604-8GのLF (2420のドライバが18cm)の場合で2420の前後位置を変えて波高がMAXになる場合=タイムアライメントの合った位置)です。この状態は下記のような位置で、上記予想位置よりは奥です。

FFTについては、音圧は604-8Gのネットワーク内のATTでいけると思ったとおりほぼ赤〇を付けたクロスの1.8KHzをマタイでフラットになっています。クロスの1.8KHzの形も逆相の②の方が若干ダウン気味です。

2420のドライバーの左側が620Aのバッフルから18cmの位置でしたので、予想(LFのコーン位置から推定の7~8cm)よりは奥になりました。尚、応答が2つあるのは、マイク距離10cmでは1つですので反射波と思います。

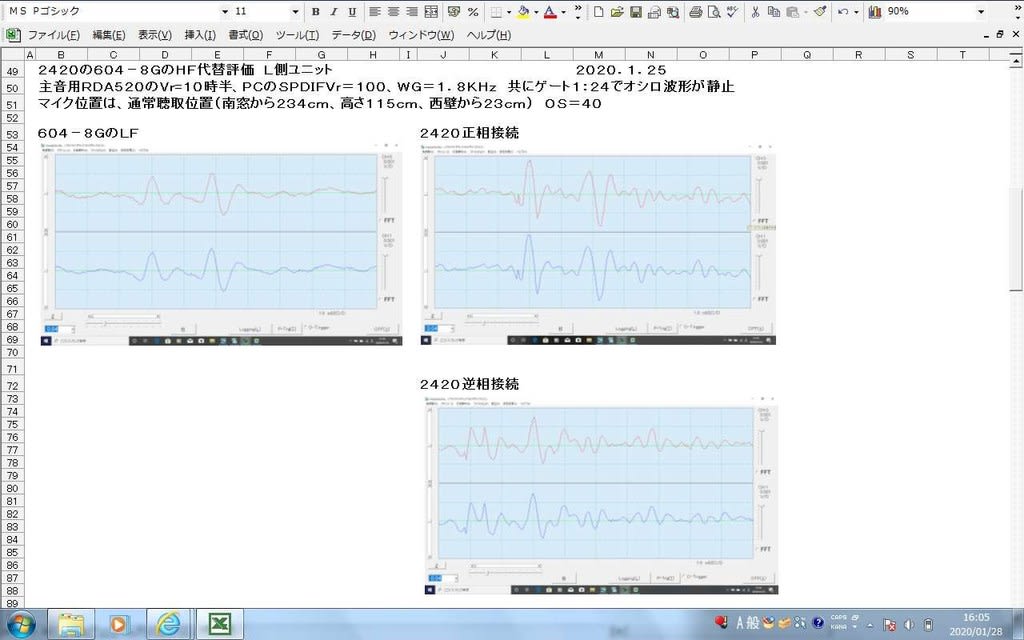

■3)2420正相接続と逆相接続でのタイムアライメント比較

これは以下。

上の左が604-8GのLFのみの応答で上の右は2420正逆相接続の場合、下の右は2420逆相接続の応答です。

604-8GのLFのみの応答に対して、上の右の2420正逆相接続の場合は、そのままレベルが加算されており位相が合っていますが、下の2420逆相接続の場合は最初の+ピークがスプリットしていますので位相が反転していると判断しました。

やはり事前に予想したように2420が正相接続で位相が合いました。

同軸ユニットはバッフル板面方向の音源位置は同じという利点はあるものの前後方向に振動源の位置が15cm程度離れていますのでタイムアライメントが現状できていない。

理想的には2420の付帯波の綺麗な(604-8Gの同軸ツイータは若干不均等でした)音で時間合わせをして繋ぎたい。しかし現実には固定方法をちゃんとしないと地震の時にどえらい目に会う。ホーン込みで6.2Kgの鉄の塊が飛んで来たら??悩みますね・・・

■1)システム構成

これは604-8GのHF(同軸ツイータ)の代わりに2420を使うだけです。604-8GのネットワークのHF側に2420を繋ぎました。

上記写真のように604-8Gの横長■のバスレフ穴をEVA樹脂(厚み2cm)で塞ぎ、その隙間からスピーカーケーブルを通して604-8GのネットワークのHF側に繋ぎました。

音圧については、同軸と2420(素で118db/Wm2)は同じようなドライバーですのでほぼ同じと見て604-8Gの現状のネットワークのATTでいけるという予想です。

■2)FFTとタイムアライメント結果

先ずは、FFTとタイムアライメント結果で

上の左①が2420を正相接続した場合のFFTで右の②は2420逆相接続の場合、下の左の③は604-8GのLFのみのクロス付近1.8KHzの1波トーンバースト応答で、④が2420+604-8GのLF (2420のドライバが18cm)の場合で2420の前後位置を変えて波高がMAXになる場合=タイムアライメントの合った位置)です。この状態は下記のような位置で、上記予想位置よりは奥です。

FFTについては、音圧は604-8Gのネットワーク内のATTでいけると思ったとおりほぼ赤〇を付けたクロスの1.8KHzをマタイでフラットになっています。クロスの1.8KHzの形も逆相の②の方が若干ダウン気味です。

2420のドライバーの左側が620Aのバッフルから18cmの位置でしたので、予想(LFのコーン位置から推定の7~8cm)よりは奥になりました。尚、応答が2つあるのは、マイク距離10cmでは1つですので反射波と思います。

■3)2420正相接続と逆相接続でのタイムアライメント比較

これは以下。

上の左が604-8GのLFのみの応答で上の右は2420正逆相接続の場合、下の右は2420逆相接続の応答です。

604-8GのLFのみの応答に対して、上の右の2420正逆相接続の場合は、そのままレベルが加算されており位相が合っていますが、下の2420逆相接続の場合は最初の+ピークがスプリットしていますので位相が反転していると判断しました。

やはり事前に予想したように2420が正相接続で位相が合いました。

同軸ユニットはバッフル板面方向の音源位置は同じという利点はあるものの前後方向に振動源の位置が15cm程度離れていますのでタイムアライメントが現状できていない。

理想的には2420の付帯波の綺麗な(604-8Gの同軸ツイータは若干不均等でした)音で時間合わせをして繋ぎたい。しかし現実には固定方法をちゃんとしないと地震の時にどえらい目に会う。ホーン込みで6.2Kgの鉄の塊が飛んで来たら??悩みますね・・・