第二次世界大戦の最後の幕引きとなったバラトン湖周辺で起こったナチスドイツ軍最後の戦車戦

がハンガリー史上、最も悲惨な戦争の結果になってしまった。

この時、既に日独伊三国同盟に加わって大戦に突入したハンガリーであったが、政策の不一致から

ドロップアウトし、1944年の3月にはブダペストはドイツ軍に占領されてしまい、同年10月には

ナチスドイツ軍の傀儡政党の「矢十字党」が政権についていた。

そのひと月前の9月にはソ連軍がユーゴスラヴィアを越えて、ハンガリー国境に侵攻し、12月には

ソ連軍がブダペストを包囲したのであった。 遂にドイツ軍の激しい抵抗も叶わず、1月18日に

まずペシュトが、2月13日にはブダがソ連軍によって陥落、解放された。

ドイツにとって残された石油産地はツッステルドルフ(オーストリア北部)とバラトン湖の南部だけ

になっていた(....結局、日本軍と同じ状況であった訳である)

そこでヒットラー総統は、「春の目覚め作戦」と称して西部戦線の兵力を削いででも、最後の大勝負

としての戦車戦をバラトン湖周辺で決行したのであった。

この戦いは、ブダペストの市街戦を含め、1945年1月~3月まで行われ、ハンガリーの民間人2万人

と兵士2万人が死亡し、138,000人がソ連の捕虜になり、国土の荒廃はもとより国民の疲弊は、建国

史上最悪の結果に終わったのである。 この戦いの2か月後の5月9日にナチスドイツは降伏した。

もはや、その跡形もないだろうが、そんな戦線の町や村を辿ってみたいと思った。

(以下の写真はすべて Aug. 26 2019 に撮影したものである)

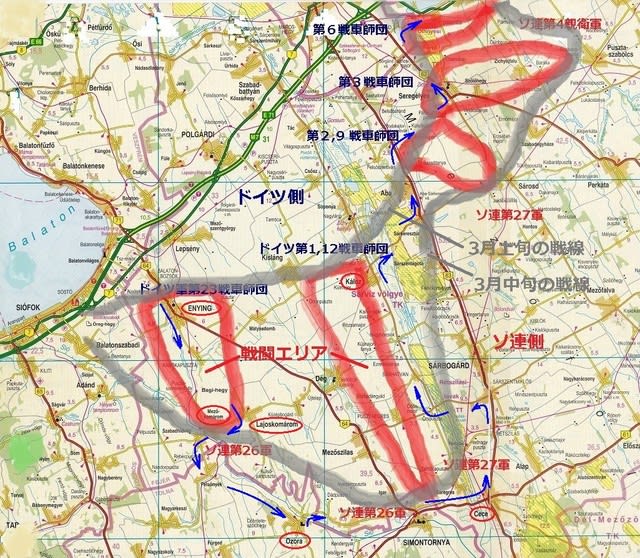

<ロケーション>

1.エニイング (Enying)

ドイツ第23戦車師団がソ連第26軍狙撃師団と対峙し、戦線をコマーロム (Komárom)

エリアまで押し込んだが、それ以上の力はすでに残っていなかった。

Kabótapuszta in Enying

戦場はまったくフラットなプスタ (puszta)と呼ばれる平原で、戦車戦としては、どうぞ

勝手にドンパチやって下さいというような地形である。

起伏があるといえば、この辺りは湿地帯もあり小さな湖が多いので、僅かな起伏はあるが

全体的には平らで、退屈極まりない地形である。

コウノトリが越冬(北アフリカ)まで間の水遊び、体力作り。

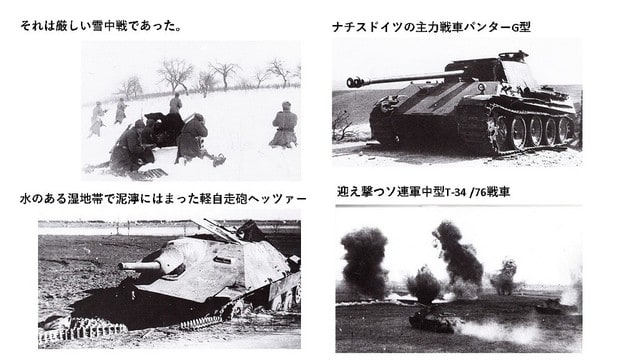

<当時の戦場懐古写真> ....写真集「バラトン湖の戦い」 大日本絵画出版より拝借

● エニイング (Enying) の町の中の教会

フェイエール (Fejér) 郡のエニイング地区で、1つの町と6つの村の集合体で、エニイング

が行政の中心で、人口が6,600人である。 1540年代の終わりにトルコ人の町であったが、

1686年にトルコ人を追放し、改革派教会を造って新しい町が出来た。

現在、町の中には3つの教会がある。

① 聖三位一体教会 (Szent háromság templom)

場所はバラトンボゾク (Balatonbozsok) にあり、最も古い教会で1755年の建立。

② 改革派教会 (Enying Református templom)

1789~1892年に建てられた。

③ 聖ヨハネ教会 (Szent János templom)

1838~1841年に建てられた。

2.ラヨシュコマーロム (Lajoskomárom) 村

人口は2,100人、ここも又、プスタ(平原)である。 写真の向こうはEnyingの町。

こんな広々とした所なら、一般市民を巻き込むことも少ないのだが、とかく家の近くで

ドンパチやりたがる、民間人にとってはいい迷惑なことも多かっただろう。

<当時の戦場懐古写真>

● ラヨシュコマーロム (Lajoskomárom) 村の教会

人口が少ないのに村には3つの教会がある。

① ボロメオの聖チャールズ教会 (Borromei Szent Károly temp.)

② ルーテル教会 (Lajoskomáromi Evangélikus temp.)

③ 改革派教会 (Lajoskomáromi Református temp.)

3.メゾコマーロム (Mező-komárom) 村

人口は900人、ここも長閑な村である。 75年前に激しい殺し合いが繰り広げられていた

なんて、もう知る人もごく僅かであろう。

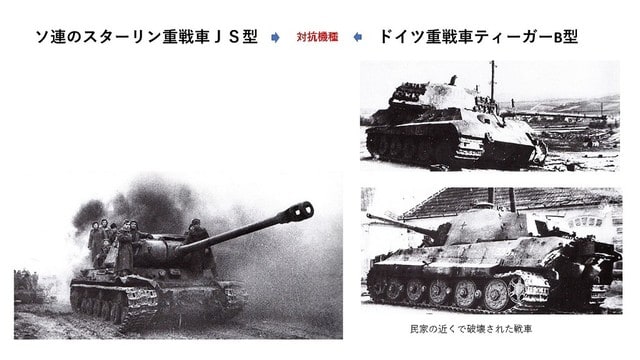

<当時の戦場懐古写真>

いろんなタイプの戦車が見られ、ナチスドイツの総力戦が窺える。

この戦争でドイツ軍の失った戦車等の攻撃車両は1,500両にのぼったと云われている。

● メゾコマーロム (Mező-komárom) 村の教会

① ローマカトリック教会 (Szent péter és Pál római katolikus temp.)

隣に現在使われていない古い教会、ほゞ同じ形状なので建て替えだろう。

逆光撮影の練習

逆光撮影の練習

右側が現役の教会

村に沿ってシオー (Sió) 運河が流れている。 写真の向こうはバラトン湖方面。

川のほとりで草をついばむ羊たちとは、戦争の話はとても似合わない。

これにて「春の目覚め作戦」バラトン湖の戦い(1)は、お終いです。

本ブログへのご参加、ありがとうございました。

「ハンガリーでのんびり」 http://motsukahu.fc2.com

Aug. 20 2005

Aug. 20 2005

Aug. 20 2017

Aug. 20 2017 Aug. 20 2017

Aug. 20 2017

Aug. 08 2019

Aug. 08 2019

Aug. 07 2019

Aug. 07 2019

浴槽の方は金曜深夜から土・日は混浴日、平日は男女別々

浴槽の方は金曜深夜から土・日は混浴日、平日は男女別々

SNS Wikipedia の写真拝借

SNS Wikipedia の写真拝借