9月下旬になったのですが、まだまだ暑い🥵

今日も、猛暑日予報。

実際は、ギリギリ猛暑日にはならなかったようですが😨

そんな今日は、サントリー美術館で開催中の

英一蝶展に行ってきました。

家を上手く出ることが出来て、

開館直後にサントリー美術館に到着。

元々サントリー美術館は、

混むことが少ないのですが、

今日は一段と混んでいない気が?

英一蝶って、そんなに人気ないのかな?

英一蝶の名前は、これまでの色んな展覧会で

目にしたことがあるので知っていたのですが、

実は、数回名前を変えていた事、

絵師として人気を得て活動していたころに、

島流しに遭っている事、

など、初めて知ることはいくつかありました。

なんやかんやで、恩赦になって、

江戸に帰還できたのですが、

島流しされていたというのには驚いたな。

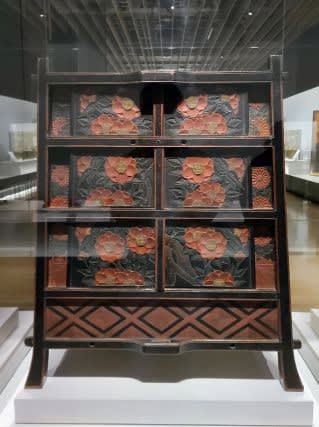

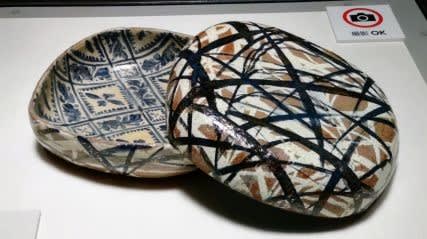

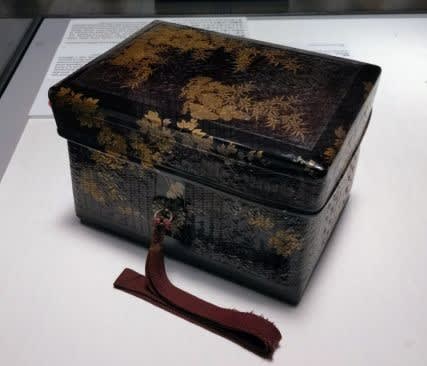

会場内、原則撮影不可なのですが、

ごく一部だけ撮影可の作品がありました。

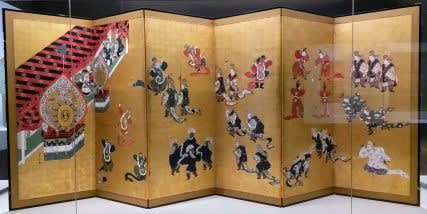

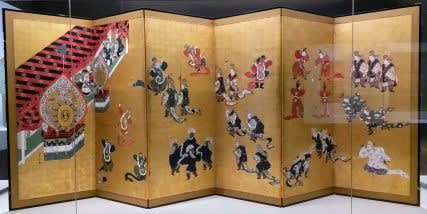

『舞楽図・唐獅子屏風』です。

右隻

左隻

アメリカのメトロポリタン美術館収蔵の

作品ですが、今回里帰りです。

キレイに色が残っていますね。

撮影ができるのは舞楽図の方だけですが、

反対側の面に唐獅子が描かれています。

両面に絵が描かれている屏風って、

普通なんですかね?

あんまり見たことが無いですが、

単に、展示されていないだけ?

いやぁ、暑い🥵中の美術館。

涼むことが出来て良かったです😊

今日も、猛暑日予報。

実際は、ギリギリ猛暑日にはならなかったようですが😨

そんな今日は、サントリー美術館で開催中の

英一蝶展に行ってきました。

家を上手く出ることが出来て、

開館直後にサントリー美術館に到着。

元々サントリー美術館は、

混むことが少ないのですが、

今日は一段と混んでいない気が?

英一蝶って、そんなに人気ないのかな?

英一蝶の名前は、これまでの色んな展覧会で

目にしたことがあるので知っていたのですが、

実は、数回名前を変えていた事、

絵師として人気を得て活動していたころに、

島流しに遭っている事、

など、初めて知ることはいくつかありました。

なんやかんやで、恩赦になって、

江戸に帰還できたのですが、

島流しされていたというのには驚いたな。

会場内、原則撮影不可なのですが、

ごく一部だけ撮影可の作品がありました。

『舞楽図・唐獅子屏風』です。

右隻

左隻

アメリカのメトロポリタン美術館収蔵の

作品ですが、今回里帰りです。

キレイに色が残っていますね。

撮影ができるのは舞楽図の方だけですが、

反対側の面に唐獅子が描かれています。

両面に絵が描かれている屏風って、

普通なんですかね?

あんまり見たことが無いですが、

単に、展示されていないだけ?

いやぁ、暑い🥵中の美術館。

涼むことが出来て良かったです😊

| 名称 | 没後300年記念 英一蝶-風流才子、浮き世を写す- |

|---|---|

| 会期 | 2024年9月18日(水)~11月10日(日) |

| 会場 | サントリー美術館 |

| 当日観覧料 | 一般1,700円、大学生・高校生1,000円、中学生以下無料 |

| 開館時間 | 10:00~18:00 毎週金曜日は10:00~19:00 ※11月9日(土)は20時まで開館 ※9月27日(金)、28日(土)は六本木アートナイトのため22時まで開館 ※いずれも入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 毎週火曜日 11月5日は18時まで開館 |