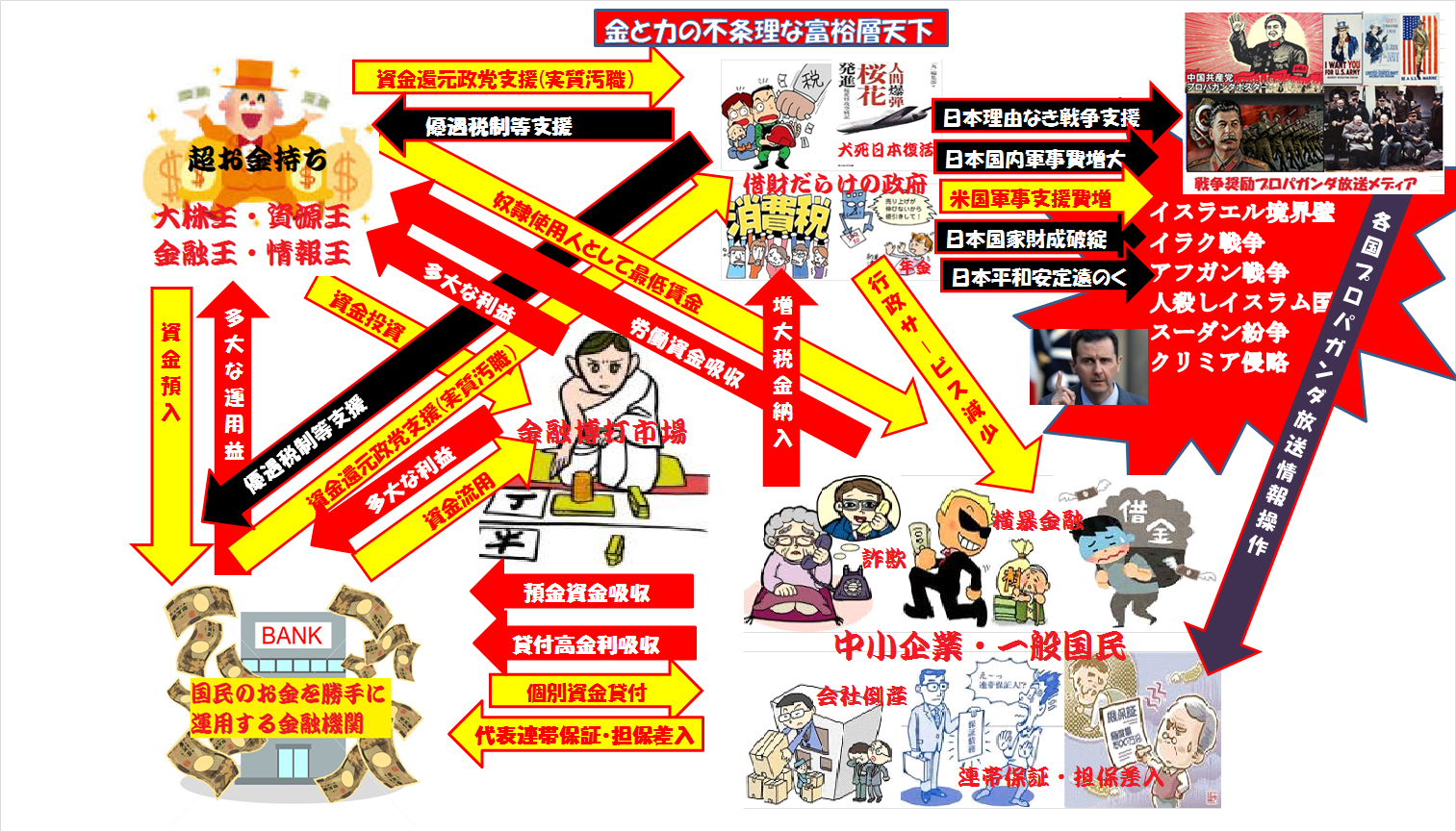

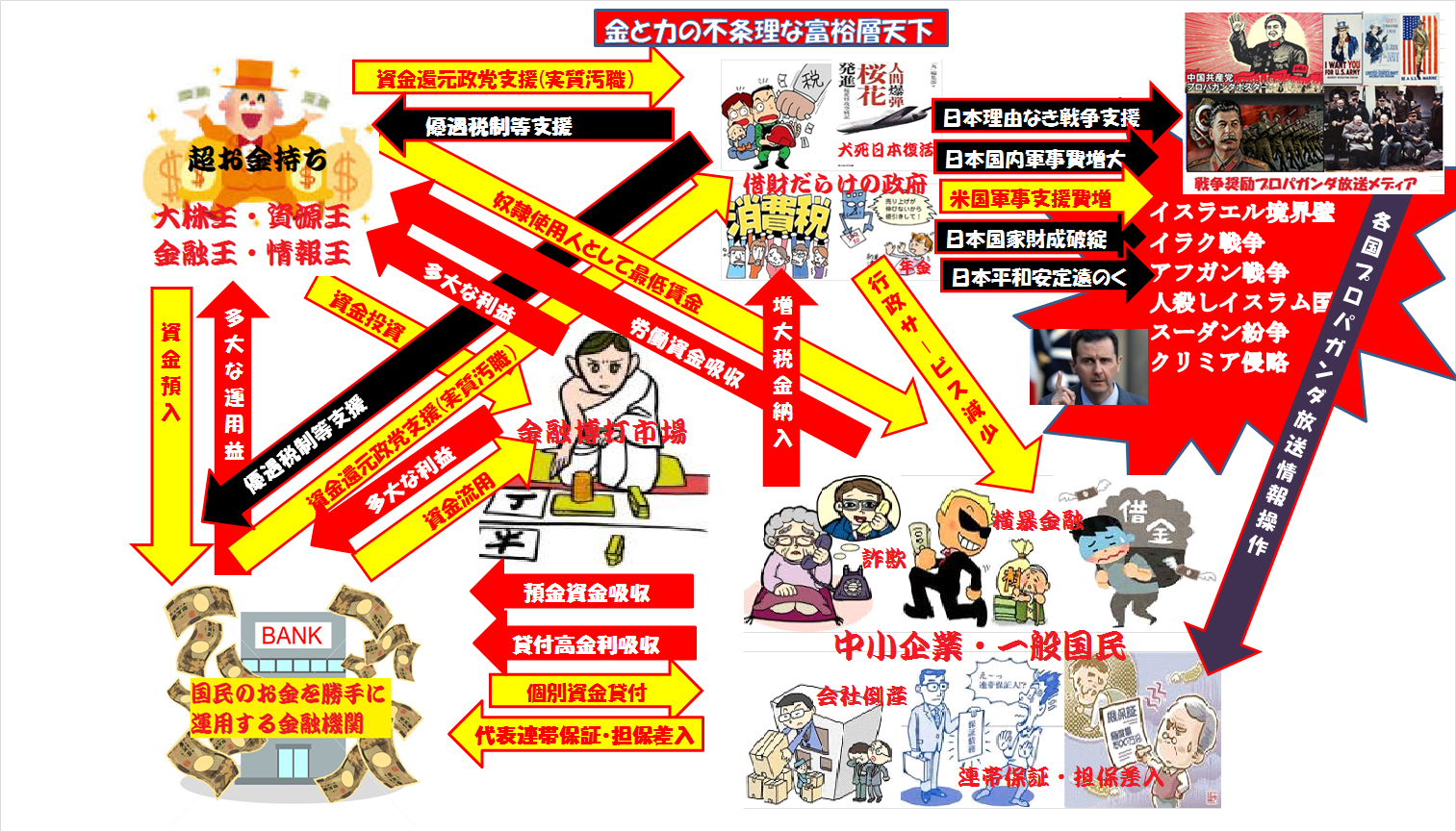

※日本経済は戦勝国従属の金が物言う不条理な自由放任主義

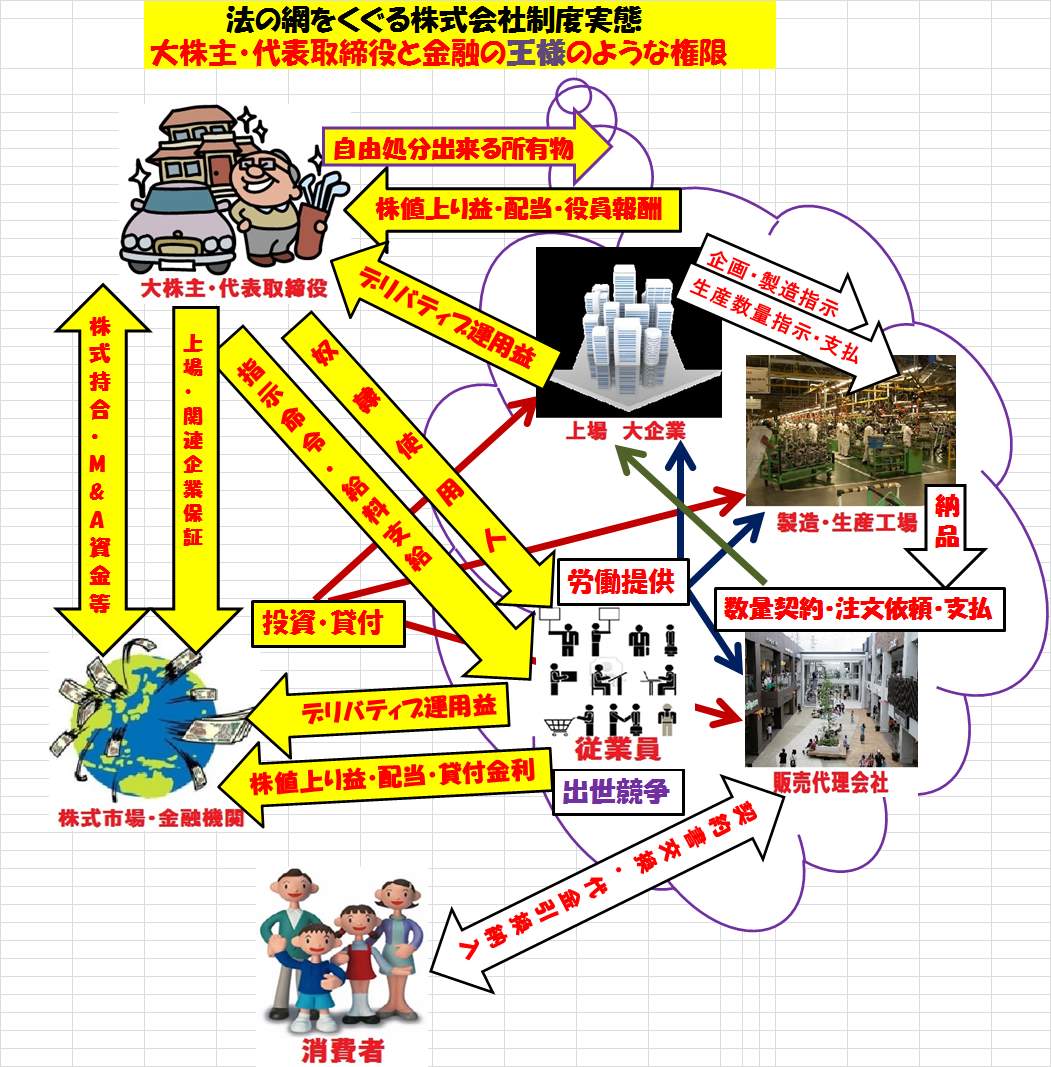

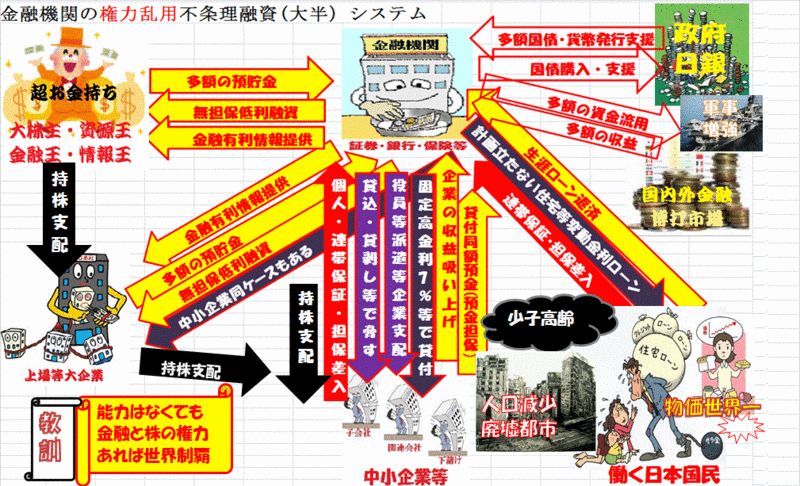

現状権力が強すぎ富裕層の富が増大する自由放任主義の原因は

主に民営化された金融機関の自由金利制度や株式会社制度にある。

結果、世界の経済界富裕層は、世界経済制度で発表される世界GDP等の総額に反映されない差額表示制度と、別枠で世界のGDPの10倍以上という、金融架空市場を作り上げ、一般の民間の市場経済を冷え込ませてしまった。

そして過去に幾度となく金融危機を招いている。

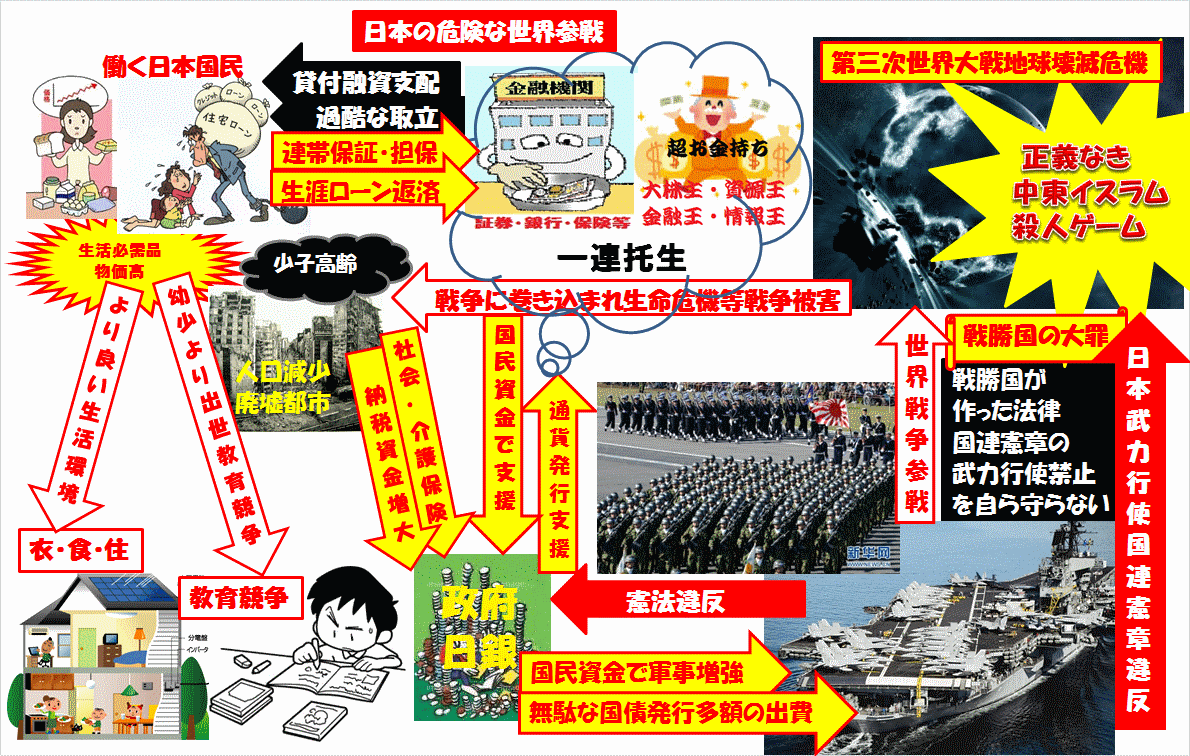

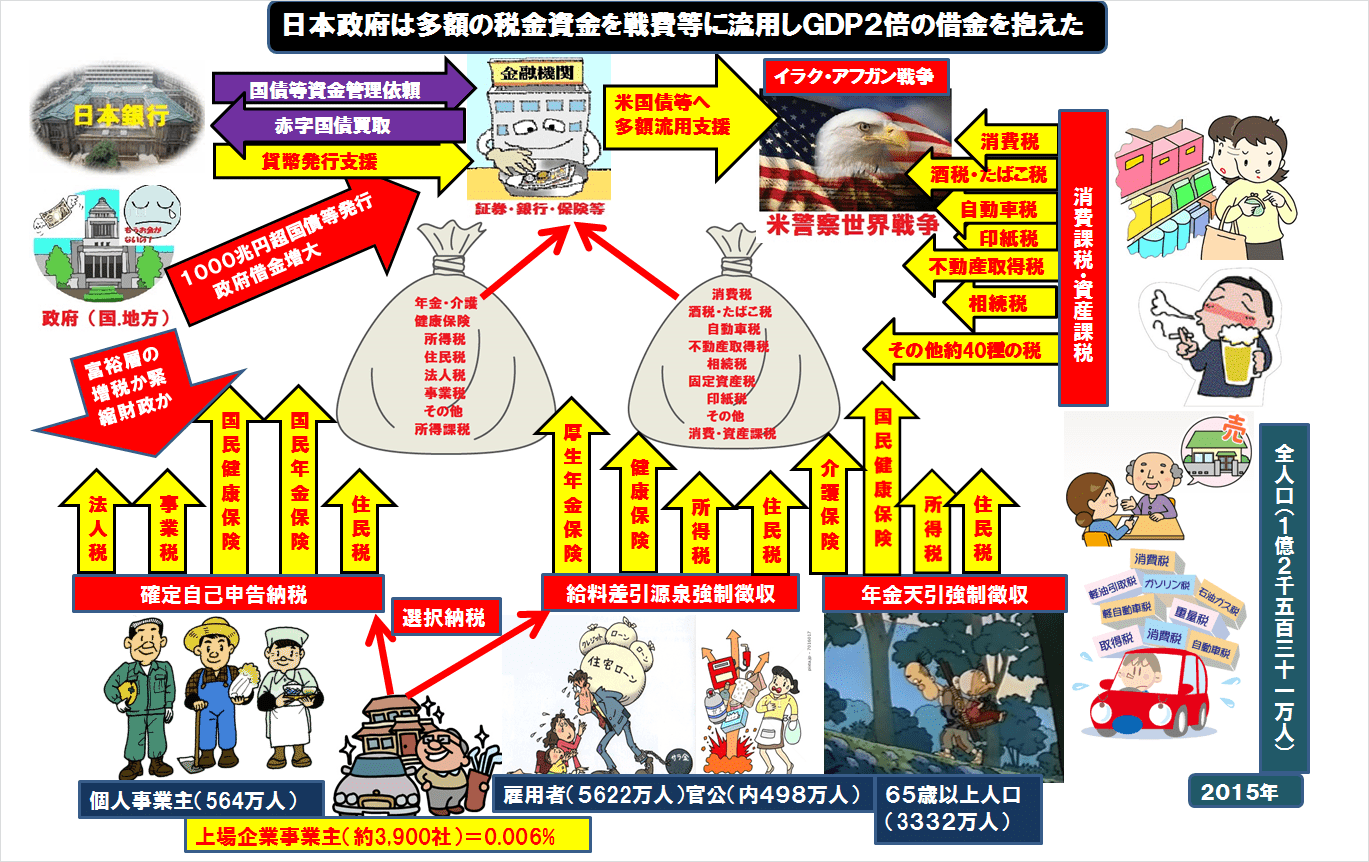

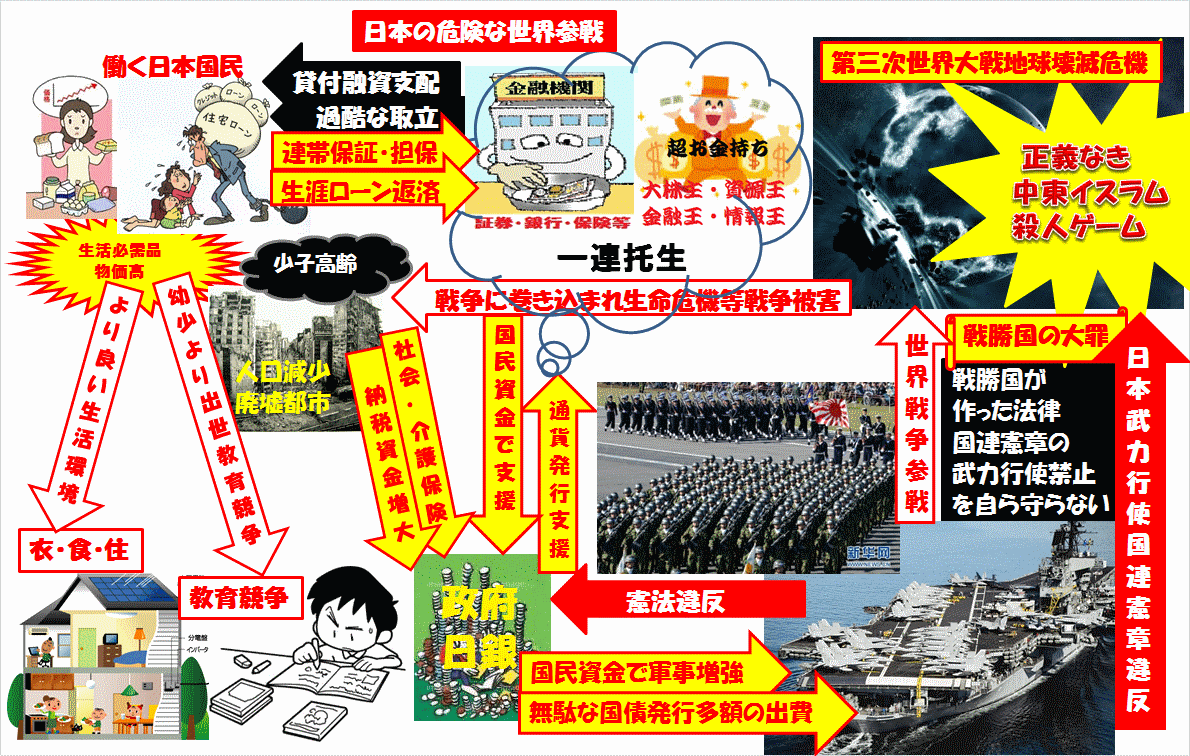

そして国家防衛では自立できずアメリカへの思いやり予算を大盤振る舞いし、諸外国では殆ど撤退している軍隊駐留を、米軍に今でも許している日本だ。

こうやって戦後70年日本政府は色々税収や世の中の活性化にびつかないことをやってきた。

この官僚行政の一つ一つの投資が日本を世界一の政府借金大国にしてしまった。

金融の株や債権債務の先物取引やデリバティブ取引等は所詮、金融がリスク回避するための富裕層の博打である。ゼロサムの市場であるから誰かがリスクを負わなければならない。金融が連帯保証等リスク回避システムを強化すればするほど、金融機関は儲かるが富裕層一部はリスクを負う。

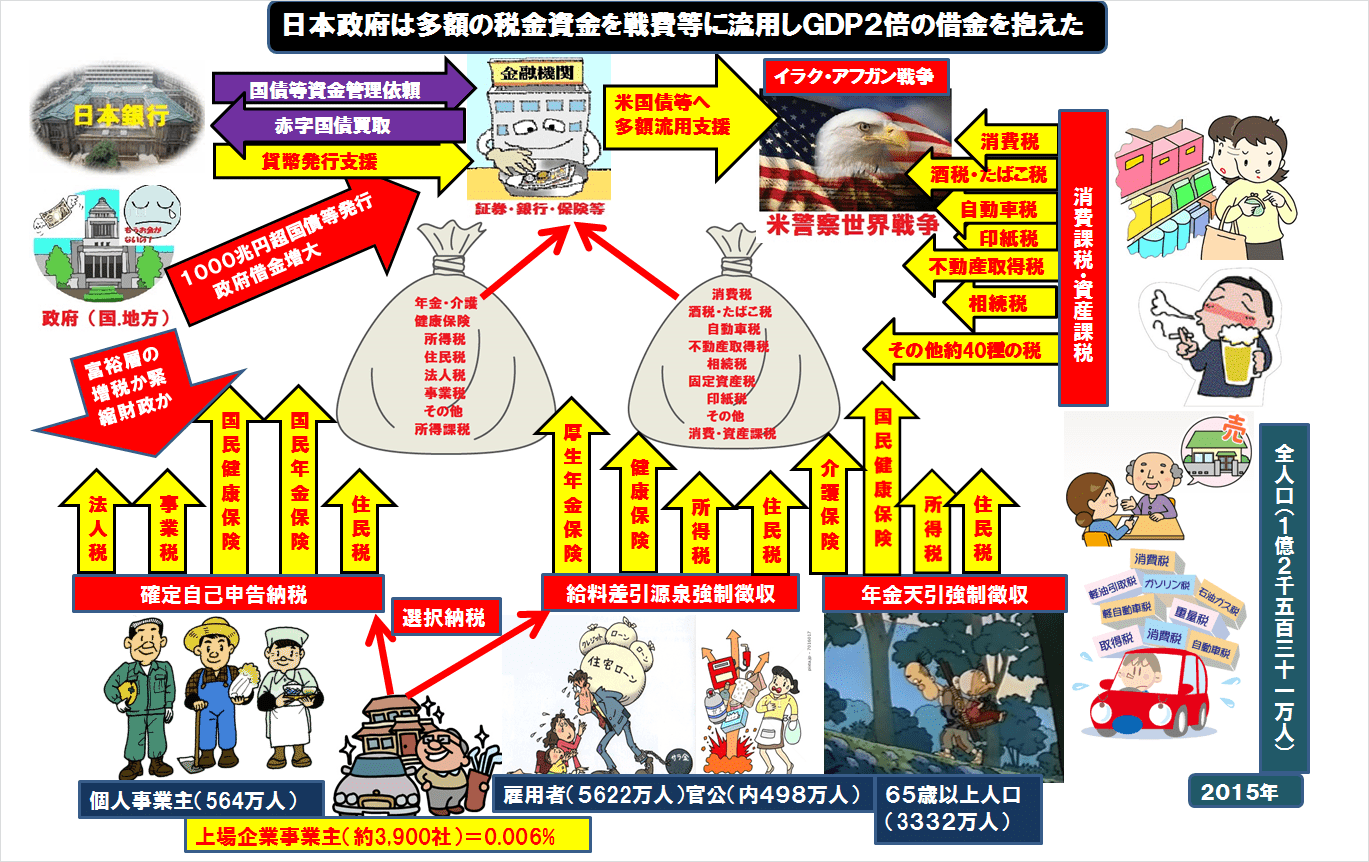

そしてその穴埋めのため政府は、金融機関や富裕層の要請により、また国債を乱発し、富裕層の保護を図る。95%以上の蚊帳の外一般国民は政府の湯水の様なお金の使い方で膨れた国の借金返済のための、増税やインフレ価格のため苦しむ。金融機関は金余りとなる。

しかしその余った金はリスクの大きい一般国民には回らない。

その余った金は多少一般国民の投資に回るだろうが、大半はまた株やデリバティブ取引等富裕層博打資金に回っていく。

その上日米では長年の異常に多額の戦争費用が重くのしかかっている。

金融は日米政府御用聞き経済学者の理論が主で、民営化と称し金融を国民の目からそらし、湯水のように国債を発行し米国戦争を支援してきた日本、

米国債等債権をたくさん持ちながら、債権を返してくれといえない敗戦国日本の政治力の弱さである。イランや北朝鮮等は、実質米国に占領された日本のようにならないようにと軍にこだわるようである。

そして日本政府は異常に多額な政府借金を、日米経済学者を総動員して社会保障費や年金の増加にすり替えた。

ここ25年の政府借金増加1000兆円は戦争支援費用が主だと思われるが、政府はその政府借金増加1000兆円の金融原因を明らかにし、透明にし、国民に知らせいつまでに正常にするのか知らせる義務がある。

でないと将来はギリシャのように政府の放漫経営の責任を国民が取らなければならないこの世界の金融や世界各国の株式相場やデリバティブの様子を見ると、各国富裕層や政府の金融操作があまりにも目立ちすぎ、何が金融経済は自由市場だという感じである。

※今の経済の短期評価制度では、長期経済を評価できない

また今の世界経済制度では、評価する決算制度に長期・短期の別がない。

日常品や食品の決算は短期で評価できるが、リゾート建設や鉄道等長期に渡るものは短期では評価できない。短期も長期の別なく、すべて短期決算で一緒に格付け評価する制度では、長期事業は決算評価をすることは不可能である。今の閉鎖的金融制度では資金調達を巡る争いで、決算粉飾が起きやすく、政・官・業癒着の不正も起きやすくなる。

欧米や日本の行政はどこで間違えてしまったかというとそれは金融や保険の中でも投資という問題に尽きるように思う。日本の行政では税金という資金調達による場合と公債という資金調達では、前者では投資=消費で可もなく不可もなく成長がない、後者では投資<消費となるので税収も増え+αの成長になるという理論で、郵便局に国民の金を集め財政投融資を行ってきた。

つまり国債を発行して民間の活性化を図れば、いずれ税収となって帰ってくるというわけだ。しかし、日本で今までやってきたことはいろいろ消費も税収も増えずただ無駄使いをしたという理論的でないことが多々ある。例えば

①人の休暇を考えないで、リゾート地をいくら作っても最終的にはそこに、

働き蜂の日本人が行くわけがないから活性化しない。

②武器所有を取り締まっている日本で、武器をいくら作っても

国民みんなが所有するわけではないからこれも活性化しない。

③飛行場をいくらたくさん作っても乗る人がいなければ採算が取れない。

利用しないダムをいくら造っても世の中は活性化しない。

(今は原発の問題が発生しましたので必要かもしれない?)

④上記経済活性化のためと称し、税金のほかに、郵便貯金・年金預り金、医療保険・介護保険預り金等殆どの国民資金を、国債を発行し、強制的に流用、資金を使い果たしてしまった。その国債は殆ど金融機関とそれを金融機関が色々な手段で融資先等に割り当てた、大企業など富裕層が持っている。

国債を日銀がお札を刷って、買い上げる方法で市場に資金を供給するわけだから、その金融機関等全体人口の5%以下の富裕層の資金が増加し、それが株や投機等自分達の資金を増やす方向に向かうだけで、消費という全体の経済の活性化には余り結びつかないのは当たり前の様な気がする。

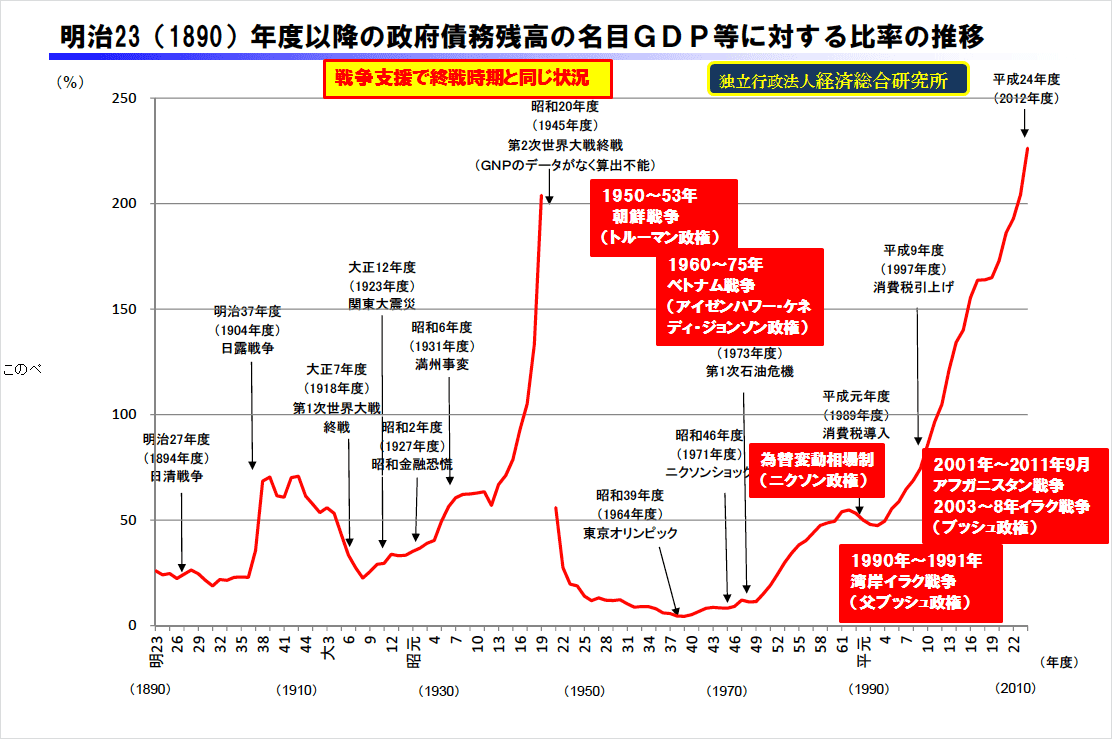

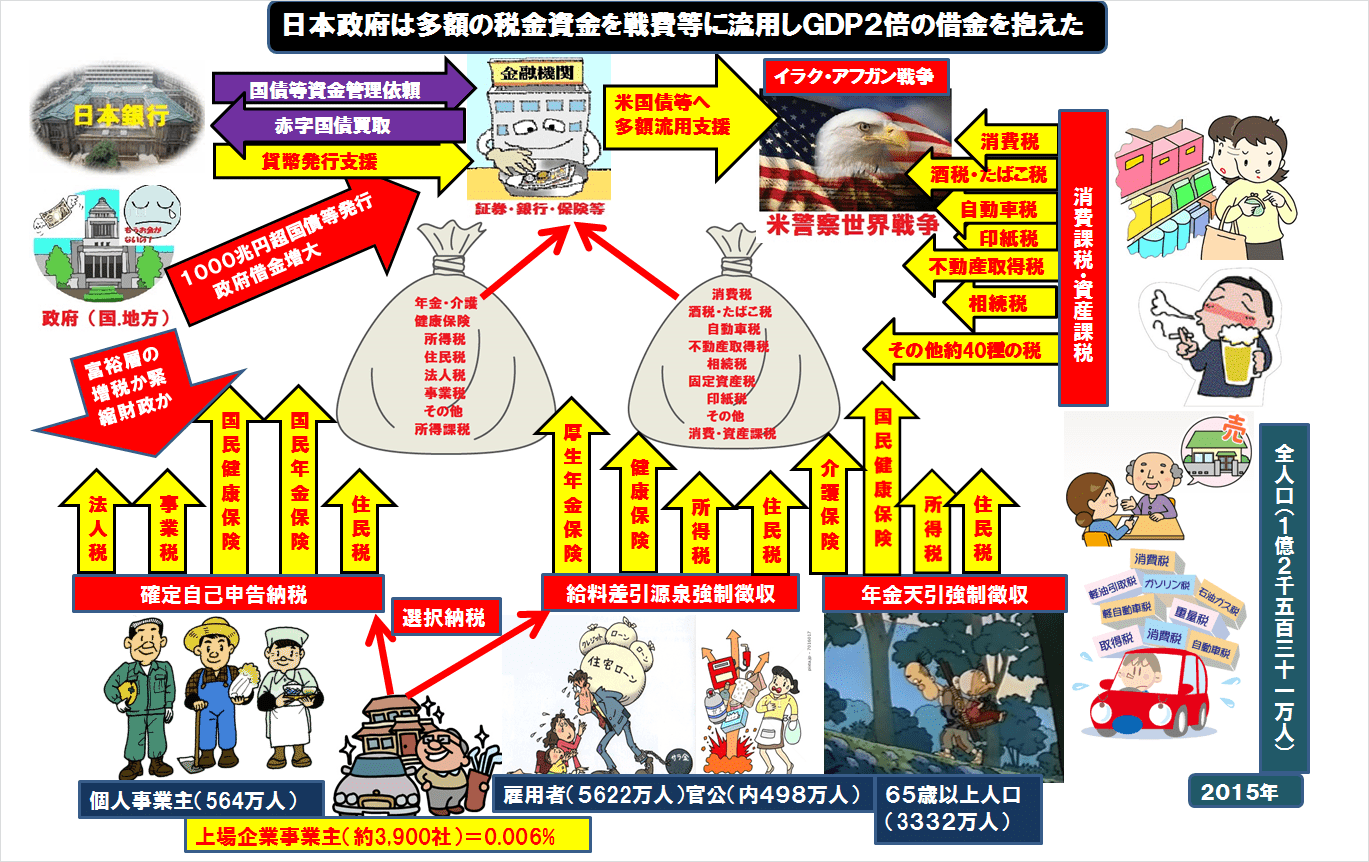

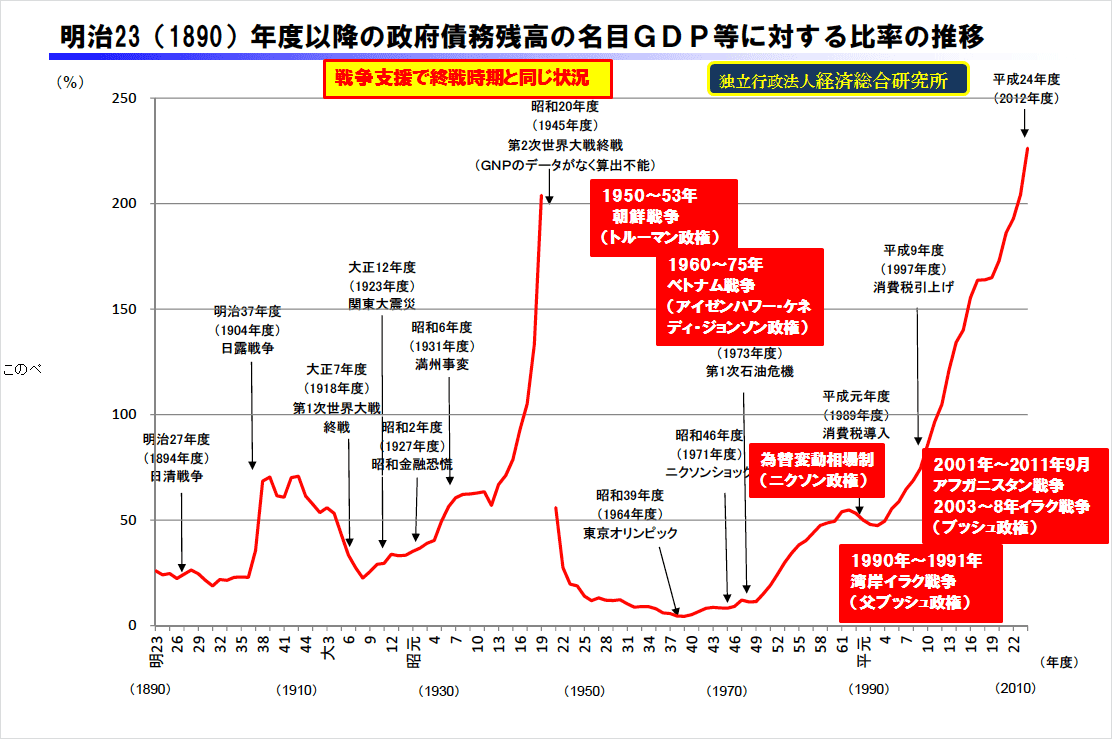

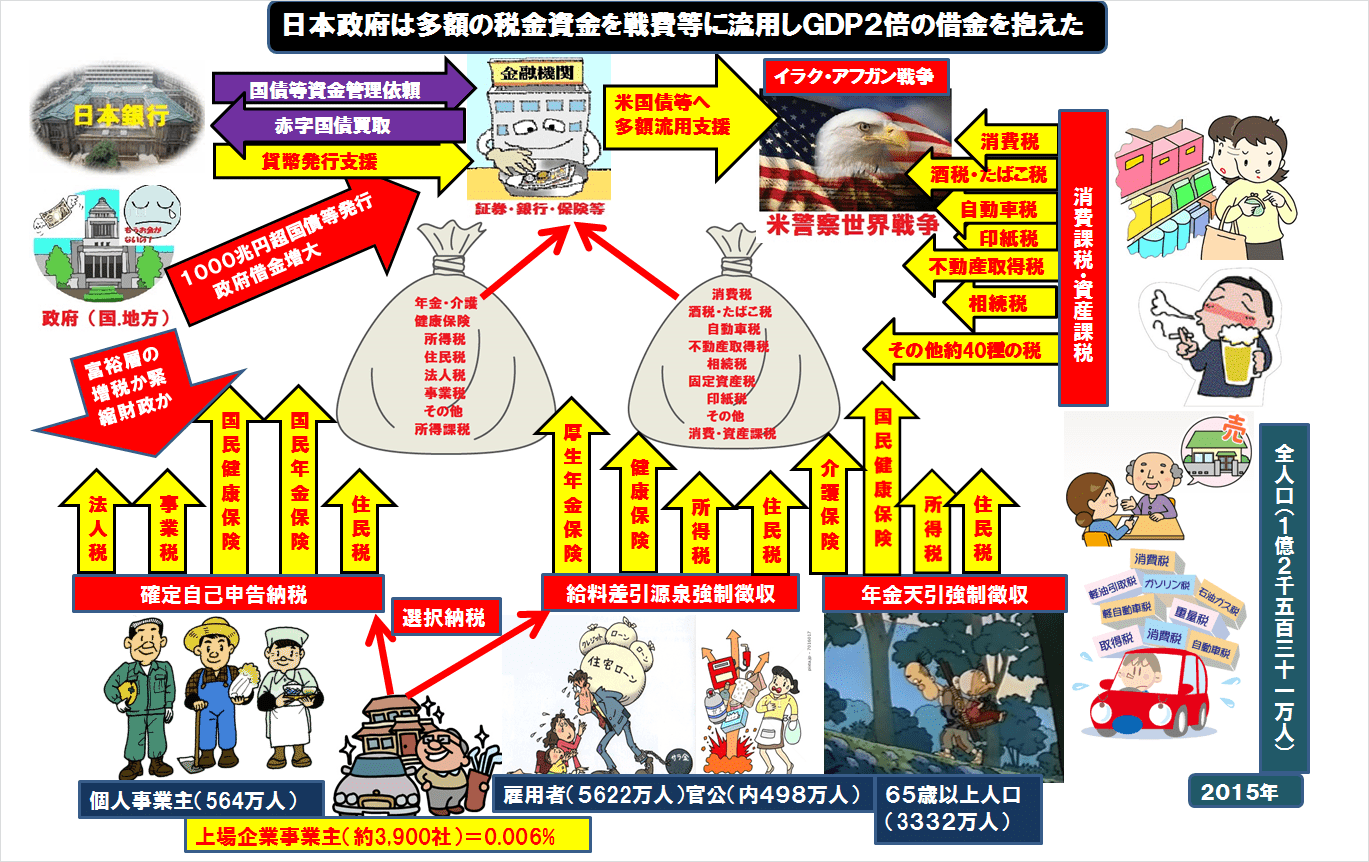

※日本国政府の1000兆円超の原因は社会保障費ではない!

※時系列で見ると明らかに米国戦争支援費である!

金融は経済の自由を原則とした市場ではなく情報閉鎖市場である。

何故人民の行政に重要な金融という部分が民営化という隠れ蓑で、

非民主的で閉鎖的で国民に情報公開がないのかよく理解できない。

各国の貨幣発行状況・融資内訳状況など民主的に公開すべきだ。

でないとお金が体の血液のように世界人民に循環しない。

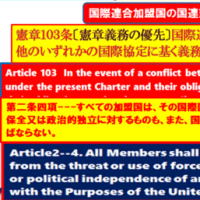

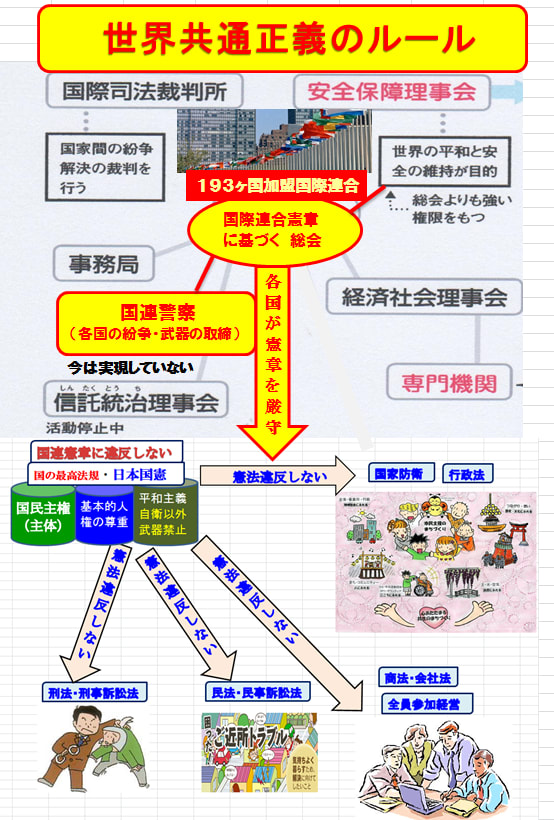

日米安保条約第1条(要約)では「締約国は、国際連合憲章に基づき

国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全及び正義を守り、武力による威嚇又は武力の行使(戦争)を禁止、国の領土保全又は政治的独立を守、国際連合の目的に反するものは禁止する。」と言っている。

国連憲章は安保条約に優先し、安保条約は当然地位協定(安保条約に基づき契約締結している。)優先する。従って基地そのものが違反である。

しかし政治というものは、利権がらみの魑魅魍魎の世界で、紛争は止められず、国同士の利害関係で、なかなか金権体質もなくならない。

沖縄基地にしても多分このまま進めばこれから多額の費用がかかる。

それも自国の基地ではなくアメリカ軍の基地である。

日米安保条約では、1条で言っているように国連憲章や国際法に従うのだから、アメリカ軍が日本に基地を作ることそのものが違反のはずである。その利権にぶら下がっている日米企業家や日米政治家の利害集団が目に見えるようである。日米政治家や日米企業の本人名義や架空名義にかかわらず資金の流れを透明にすれば、色々魑魅魍魎の汚職の世界がボロボロ表れそうである。

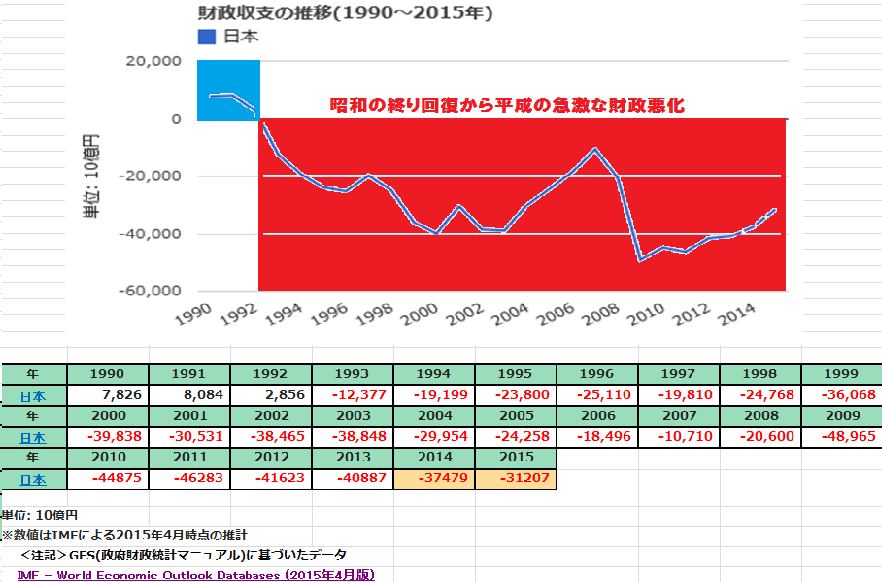

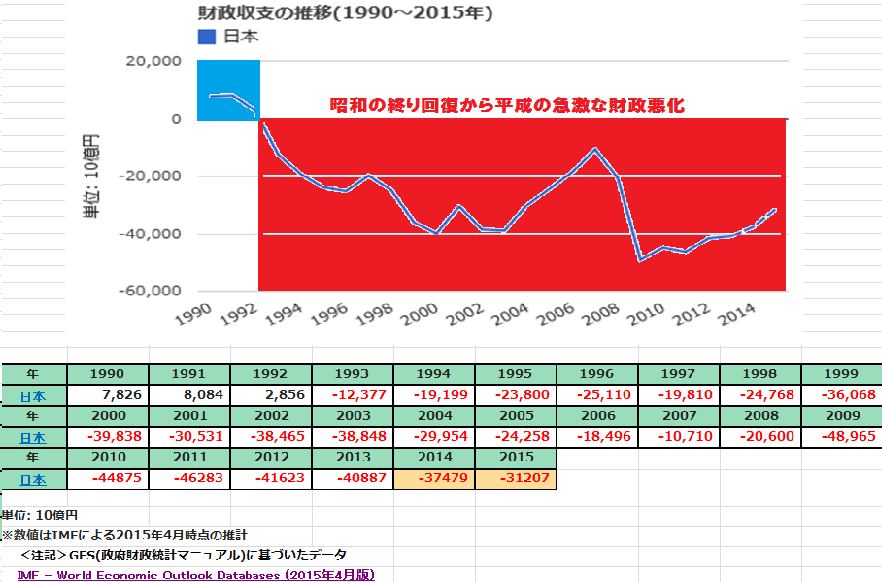

日本政府の財政収支そのものが平成に入って主に米のイラク・アフガン戦争支援等でずっと赤字続きである。いつごろ財政収支が黒字化するのか目途すら立っていないようだ。

またここ10年そこそこでの国債の400兆円という異常発行は

戦費としか考えようがない。

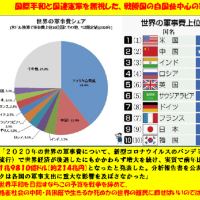

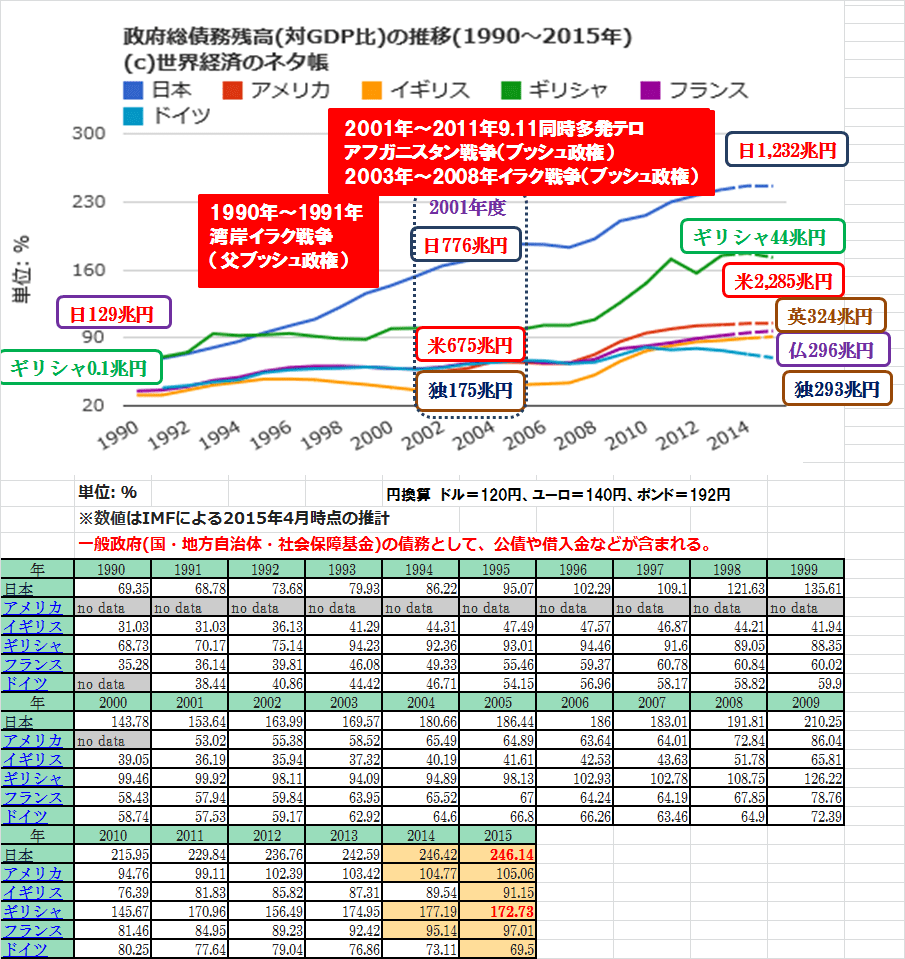

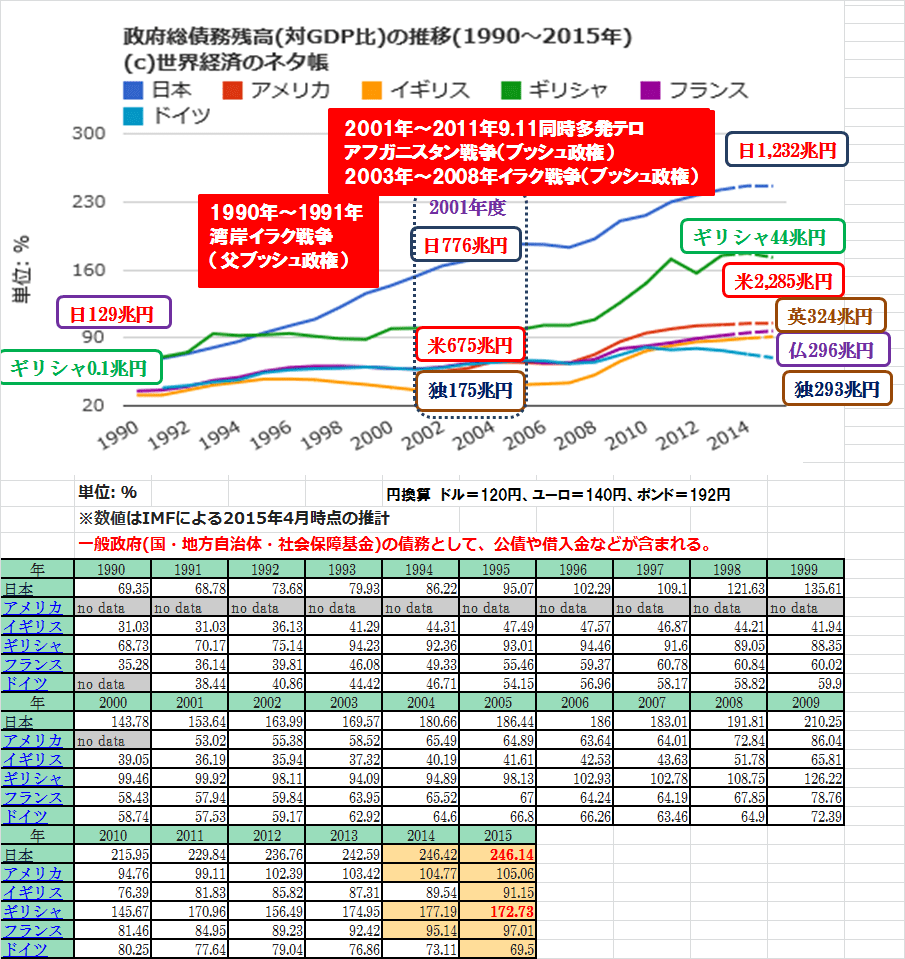

集団的自衛権の問題は憲法違反や国際連合憲章違反の問題もあるが戦争によって、政府の借金が国民総生産の2倍以上と異常に膨らんでいることも問題である。

それに対し戦争を起こした当事者である米国の国債残高の伸びも

日本の異常な伸びと同じように、異常に伸びている。

日本の総債務残高伸びは2001年〜2013年で約400.兆円、

米国の総債務残高伸びは2001年〜2013年で約1400兆円(120円換算)

両国ともこの二つの戦争で大きく財政を狂わせてしまった。

それに対し2001年以降英・仏・独の政府借金は緩やかな増加である。

2013年で米国GDPは日本の約3.6倍、人口は日本の約2.5倍

2013年で米国人口伸びは11%、日本の人口伸びは0%で横ばい

それで米国のGDP比政府債務残高は113%

日本のGDP比政府債務残高は224.3%

因みにGDP比政府債務残高の中国は約40%、ロシアは14%

また中国のGDPは1,245兆円、人口は13.億6千万人

ロシアのGDPは223兆円、人口は1億4千万人

(いずれも世界経済ネタ帳より対ドル120円換算)

実質GDPは日本では2001年に比べ2013年のGDPが10%しか伸びていない 米国は軍需産業の伸びでGDPが23.9%伸びている。

戦争は出費が多く、見返りが相手から奪うしかなく、それが出来なければ国の財政を圧迫するという何の得もない人殺し戦争のいい実例である。

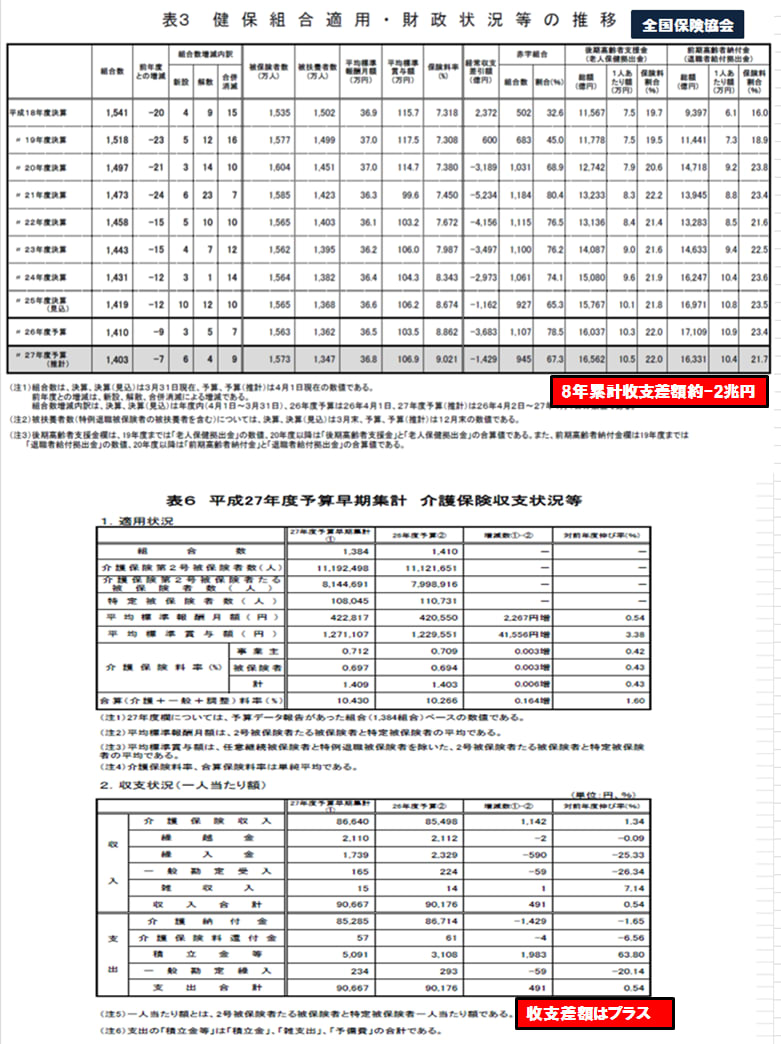

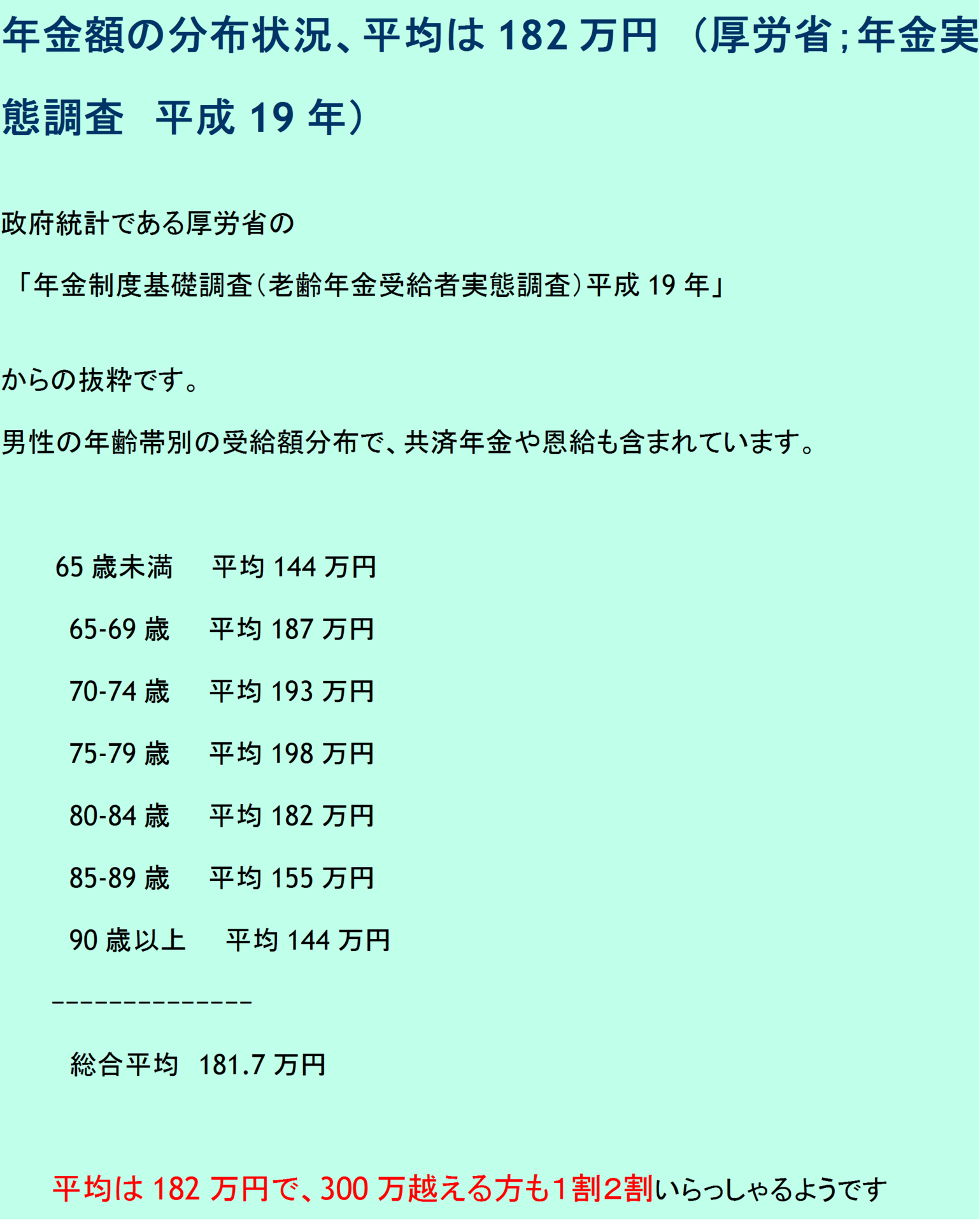

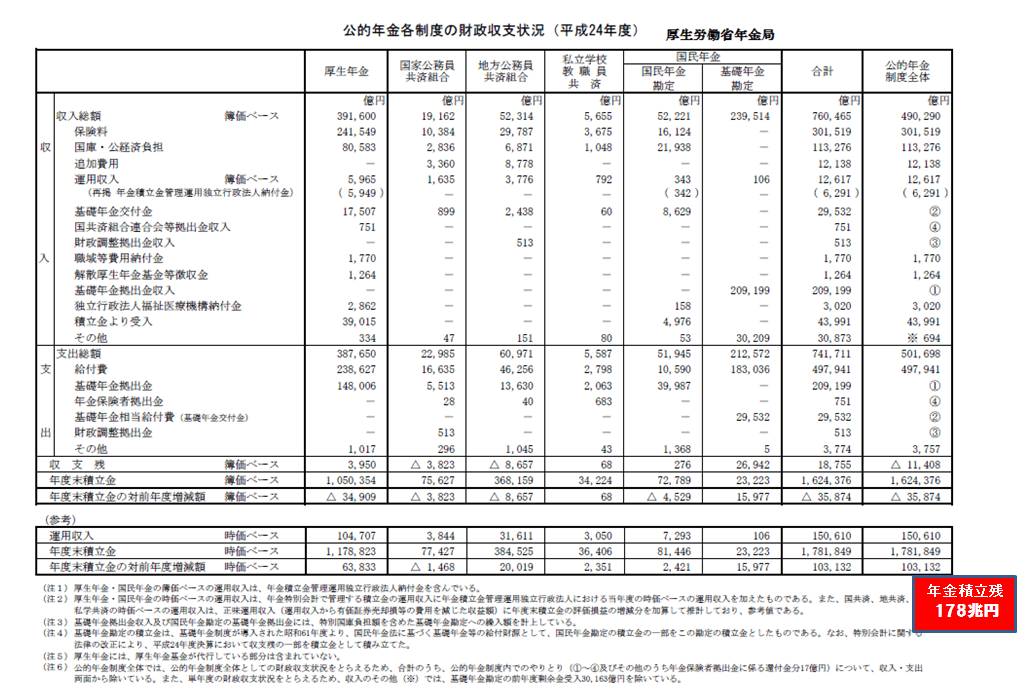

具体的に年金制度を公表された数字から見ると

「平成25年度末現在で重複のない公的年金の実受給権者数は、3,950万人、

厚生年金保険受給権者の平均年金月額老齢年金は14万6千円となっている。

平成25年度末現在の厚生年金保険受給権者数は、3,456万人となっている。」

厚生省年金局

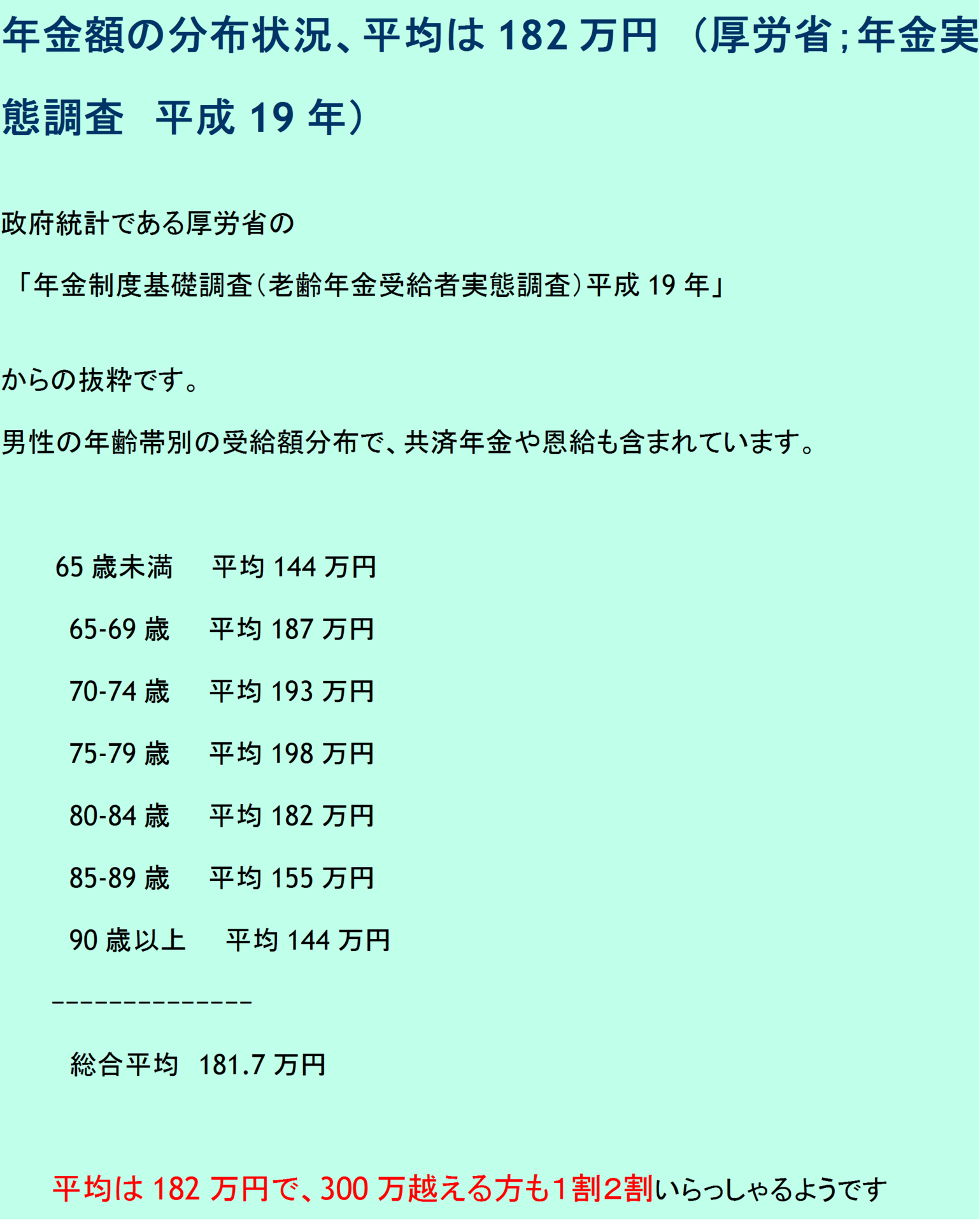

公的発表でも年金機構や厚生省や財務省、経済省、政府等色々なところが解りにくい数字で色々な角度から発表しており、正確には1人当たりの年金額を掴むのが難しいが、下記図は公的年金を受給している男性の平均である。

この表によると国民年金だけの人も多く、それに女性も合わせると、月15万円以下の人が75%以上はいると推定される。

この状態で一部の経済学者が言う年金を多額にもらっている人が多いといえるのだろうか?むしろ生活保護より厳しい状況ではないのだろうか。

多額支給は幹部公務員とか高額所得富裕層の年金高額支給の人が1割近くいるということのようである。

因みに東京都在住の親子4人家族の平均的な世帯が生活保護を受けた場合、この世帯の最低生活費は28万円ほどに設定してあり、しかも、医療費・介護保険料・子供の義務教育に関わる費用などは、自己負担はないそうである。

さらに国民年金や水道代などの公共料金の支払も減免される。

年金のみで一人暮らし家賃を払うとなれば、その差は歴然である。

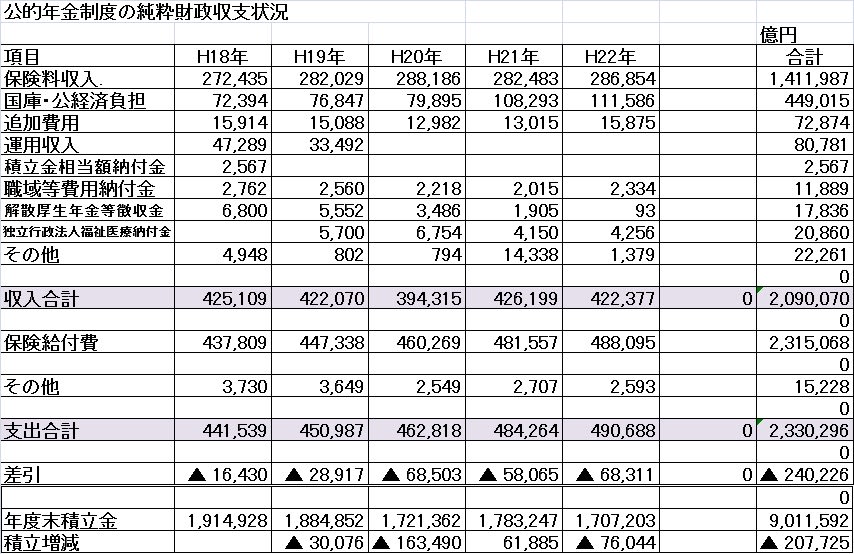

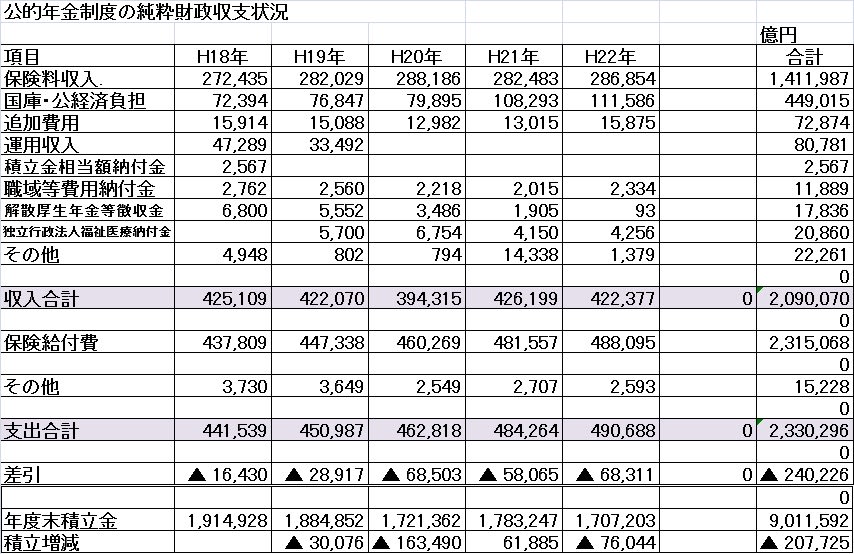

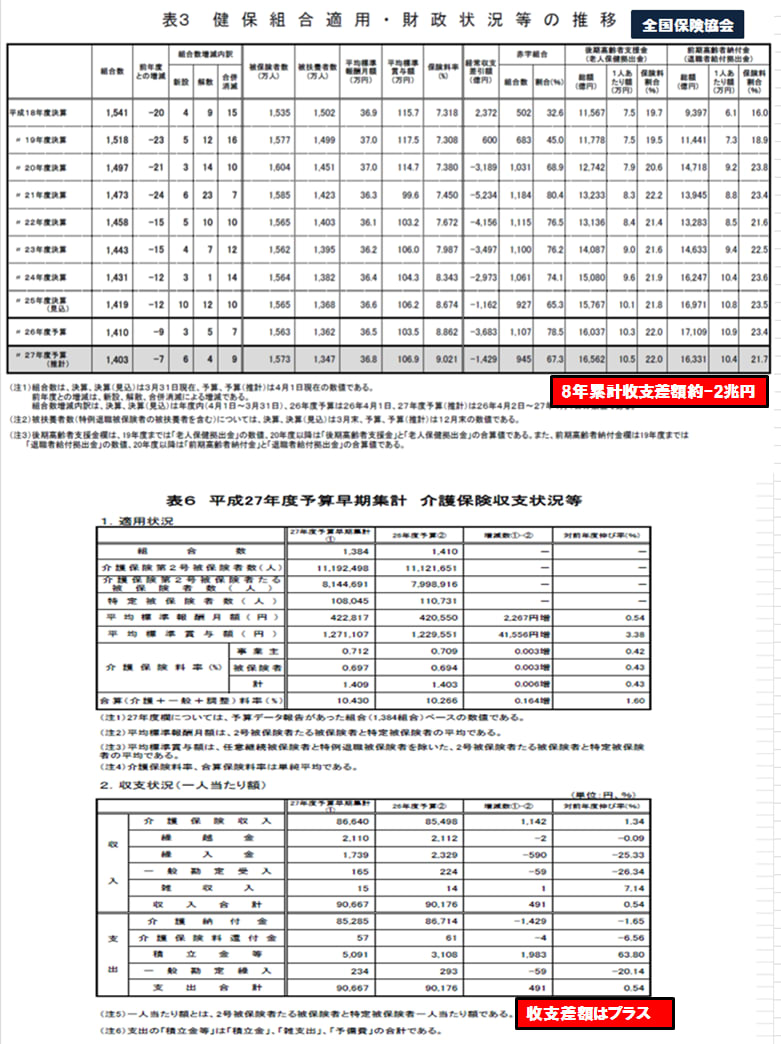

年金は、平成18年〜22年までの発表では運用がうまくいっていなかったようで、マイナスである。この時期年金資金は20兆ほど減っている。

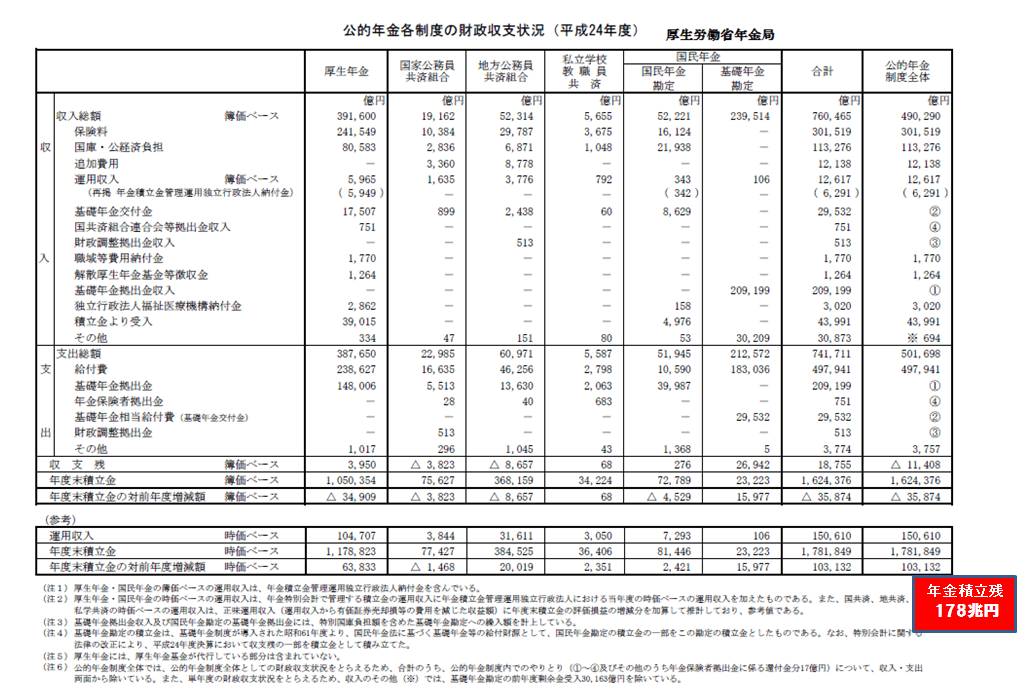

平成24年度年金資金は、約178兆円余っている。働かない金融金利や人殺し軍需産業で儲ける富裕層。戦争で人民の生活を破壊し、土地や資産・資源を奪う軍。出費一方の軍事費のための国債発行等日本国民にとってとんでもないことだと思われる。

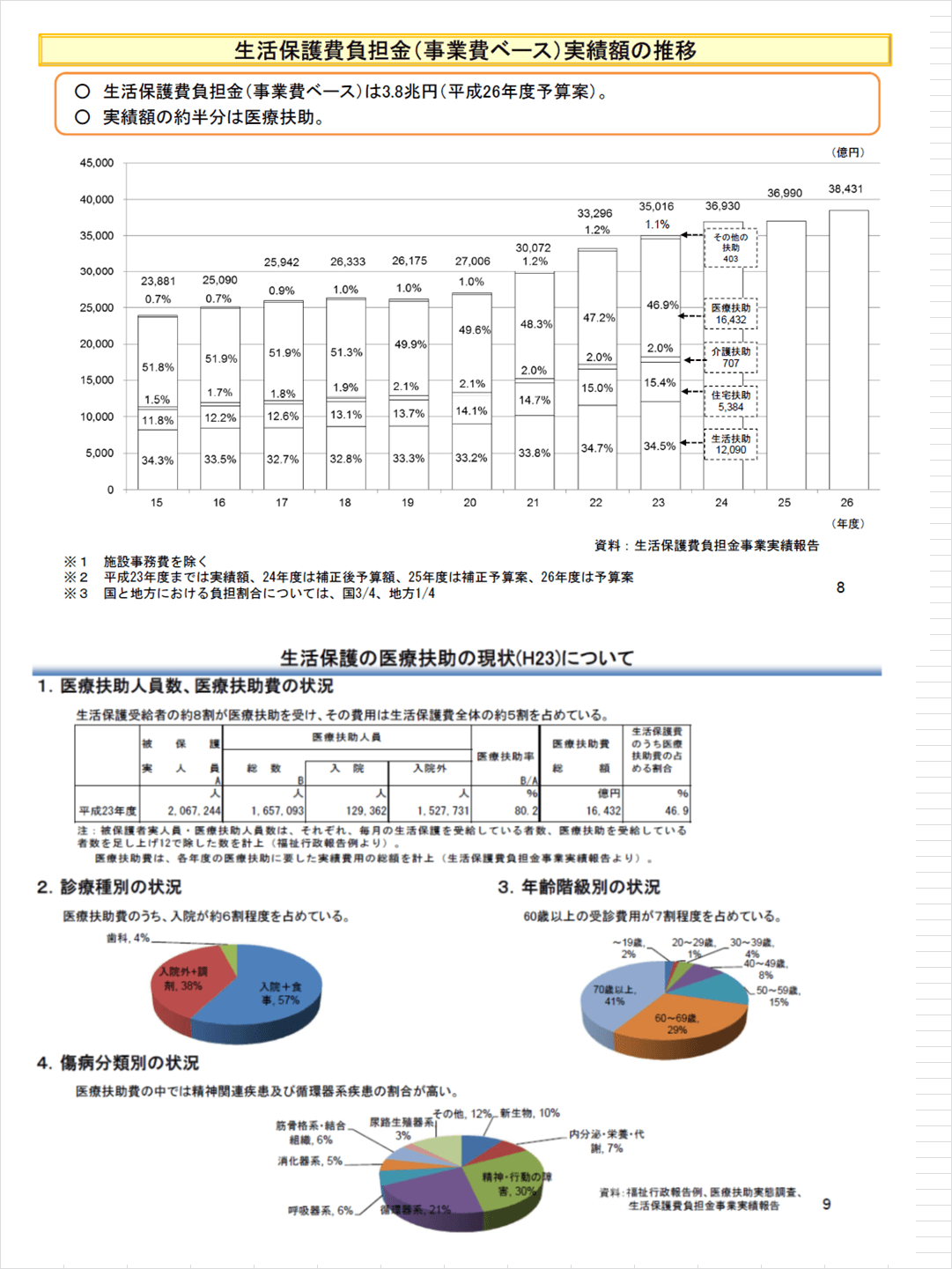

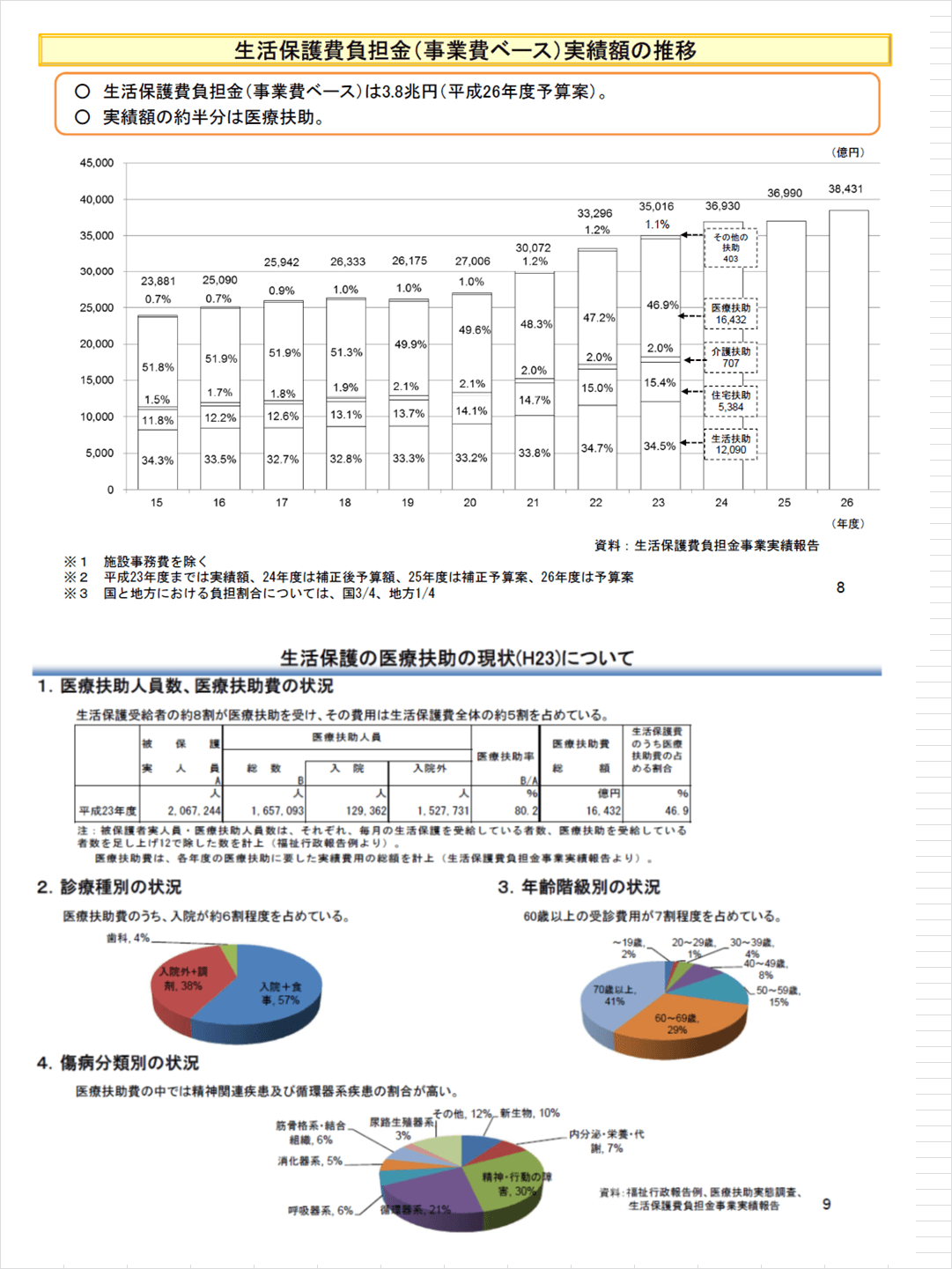

次に生活保護費であるが、対象者は約200万人で毎年3〜4兆円かかっている。

これを見ると生活保護費が平成に入ってから大目にみて4兆円としても25年で100兆円の負担である。

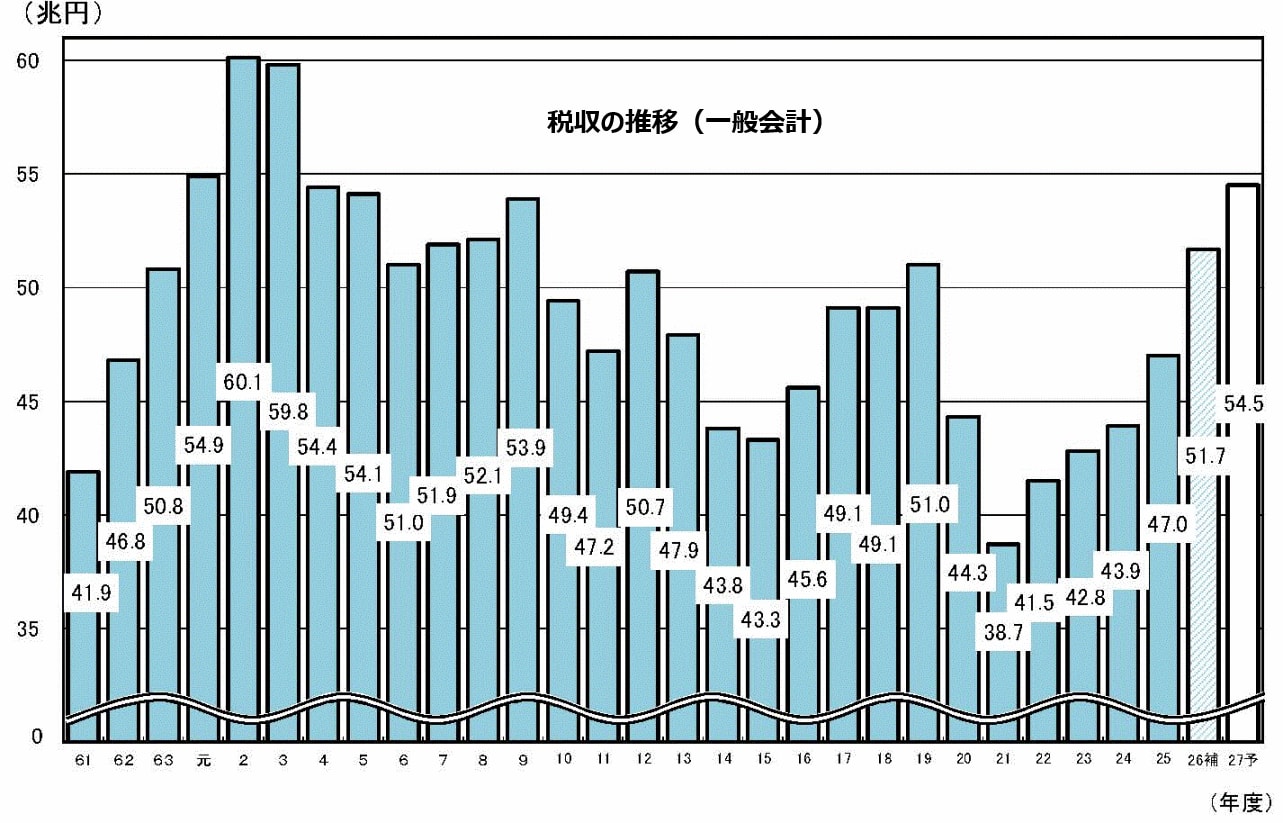

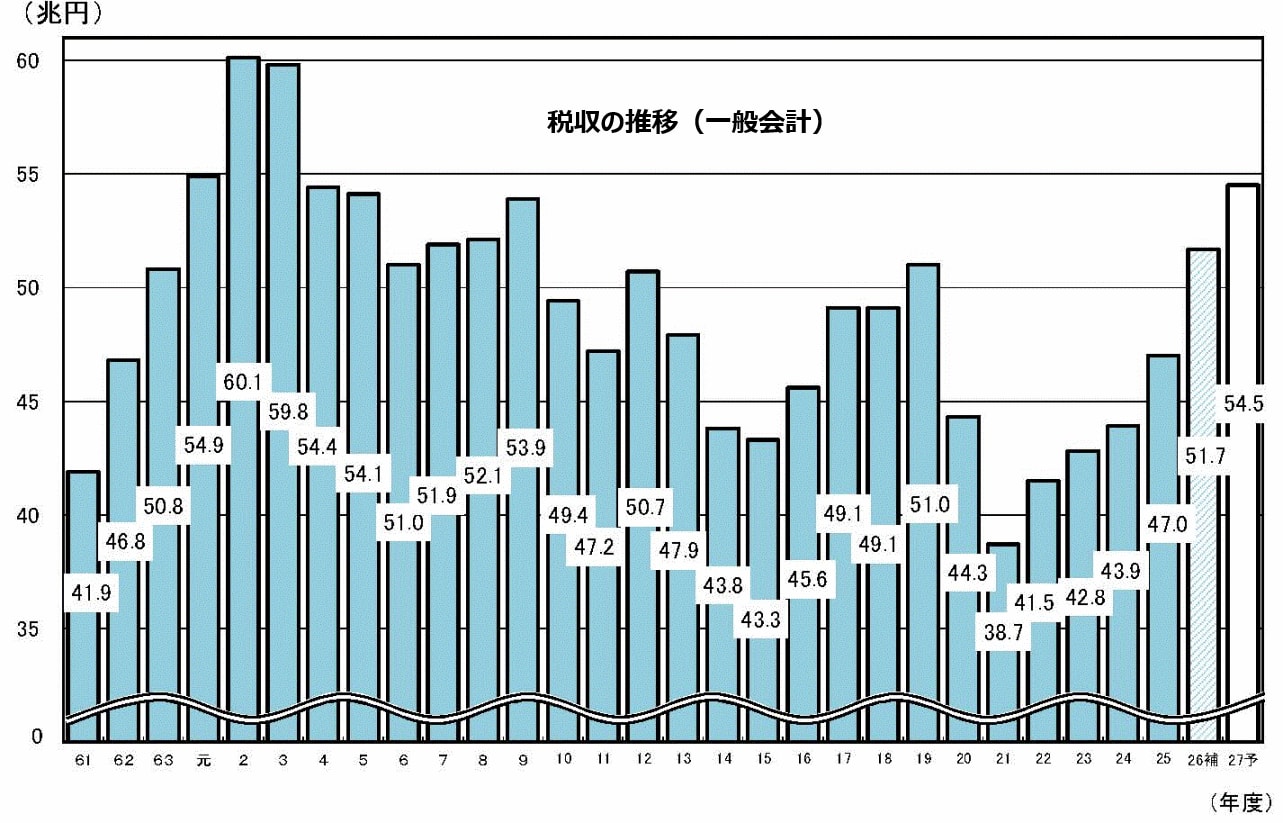

それに一般会計税収が毎年低く見積もって毎年50兆円で計1,250兆円である。生活保護費は税収で充分まかなえる。

以上これらの各種グラフで見ると、1000兆円の国債発行や政府借金の増加は年金や健康保険や介護保険が、原因には殆どなっていない。

どこへ1000兆円消えてしまったのだろうか?

それなのに日米経済学者達は年金や社会保障費の支出だけを国債発行と結びつけて、年金や社会保障費をその原因としてきた。しかし日本政府借金は明らかに別の原因である。米の戦費支援が原因のようである。

1000兆円の借金を作った日本政府には国民に対し重大な責任がある。

1000兆円の金利が2%としても20兆円の金利を支払うのである。

日本の今の一般会計税収の約半分近くである。

それに金利が上昇すればドンドン利息は膨らむ。

この利息相当分を民間で稼ぐことがいかに大変であるか政府は理解してない。

日本政府はそれを払って尚且つ元金を減らすことが出来るのだろうか?

債権をたくさん持ちながらの世界一の日本政府借金は、敗戦国の戦勝国に対する従属意識から抜け出せない、自衛権を戦勝国米軍の言われるままに無理押しする軟弱な右翼の政府政権のためであろうか?

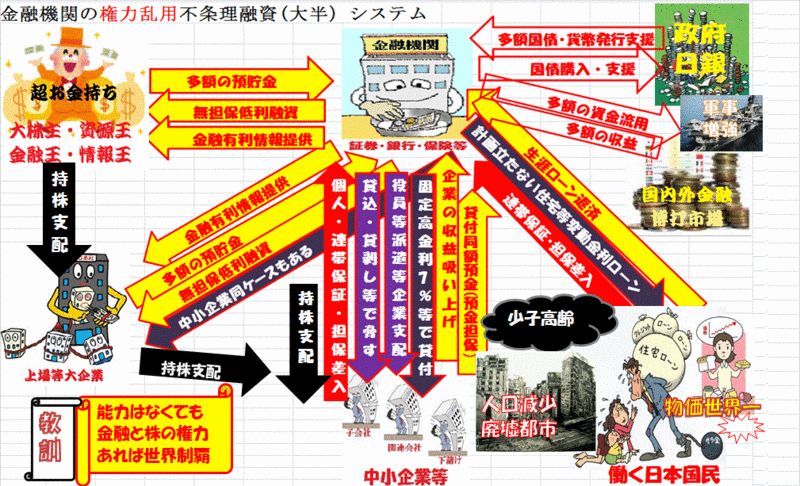

次の図は欧米経済学者や欧米帰りの経済学者が唱えた人を集めて集金力で大量に生産・消費させる(スポーツやスーパー、博打など)能力は優れているが、計画の緻密さや技術力等は大雑把で殆ど評価できない自由放任金融経済学のお蔭で、今の日本国民の世界最悪の過去から現在の借金循環経済の悲惨な現在の原因予想状況図である。

日本が郵政民営化と称し国債発行を民営化で蔽い隠し、金融機関を政府が自由に操作し、米国戦争支援に民間から資金を融通する(民間であれば企業の秘密で公表する必要がないし、民と民の取引であれば汚職にもならない。)方法をとれば、金融の実態を隠せる。

日本政府借金は平成に入り国債が急激に増加しはじめ、その国債を大量に保有した郵便局を民営化し、国の財政運営の実態を隠した時から想像されたことではあるが、郵政民営化後急激に膨らんだ。

そして国民に借金金融の充分な情報開示がないまま、1000兆円を超え、第二次大戦で敗戦終戦し財成破綻した時と同じ状態になった。

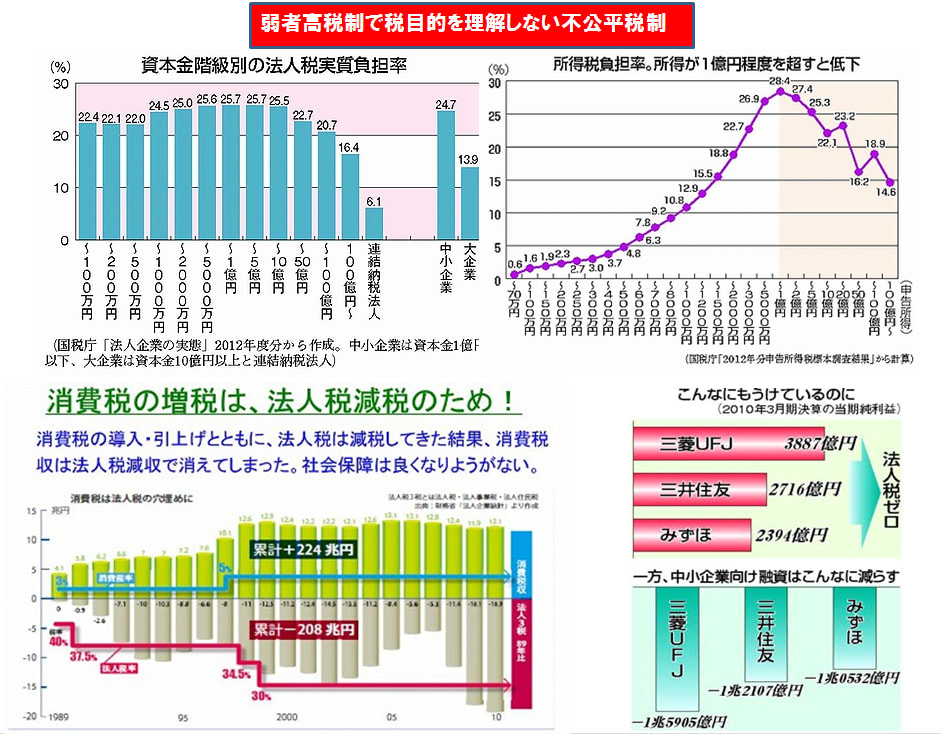

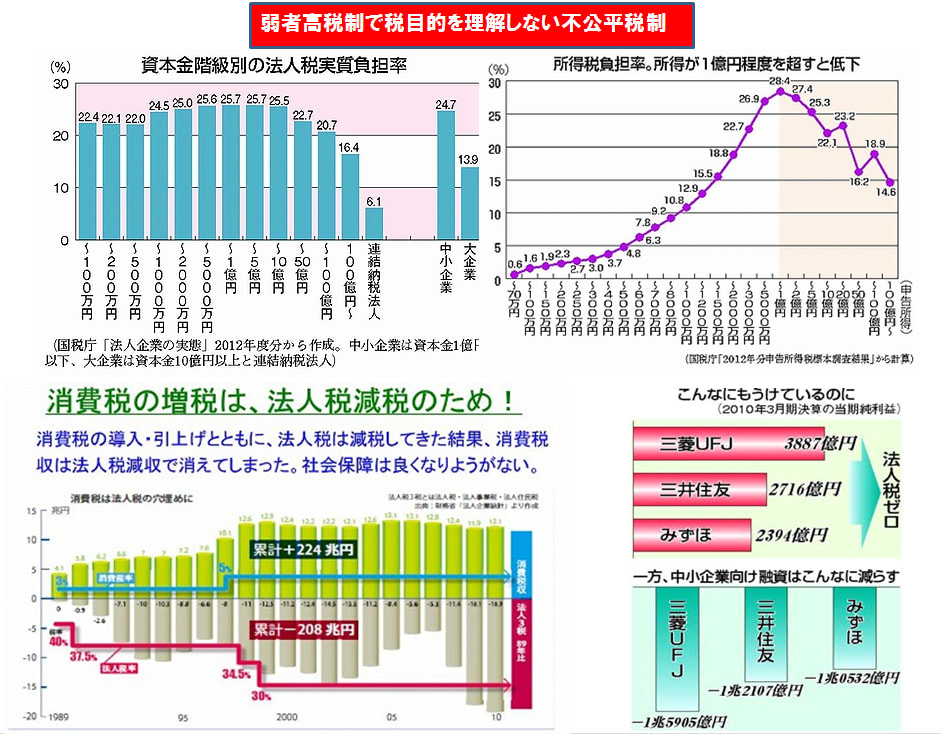

※金融と税の目的や平等な徴税を見失った日本政府

税金問題では大きく見ると今までは、先進国では小さな税金で政府のコストの小さい「小さな政府」か、大きな税金で国民に提供される公共サービスの量と質を向上させる「大きな政府」という論争で日本の政治は進んできた。

しかし戦後70年の日本の政治を見ると、権限だけ大きな政府で、一部の大企業や富裕層や金融機関を潤わせる政治で、国民に提供される公共サービスの量や質は世界の先進国の中で最もコストが高い方で、とても国民に公共サービスが還元されているとは言えない。

挙句に消費税の導入.世界一の借金大国になってしまった。一般企業であれば倒産と同じ状態である。またそのことを反省して、行政について責任を取る政党も、政治家も、官僚もいない。

極端に言うともう「小さな政府」とか「大きな政府」の話ではなく、中味をどうするか、企業であれば破産して管財人の手で資産の中味を調査し、清算する段階にあるような気がする。

また民間では資本主義やその仕組みの中の株式会社等が、民主主義で運営されているか?という大きな問題が横たわっている。

世の中に出て0からスタートした通常の人間が莫大な財をなす為には株で大穴や博打や、インサイダー取引や粉飾決算等による粉飾上場それに伴う違法な配当や、詐欺、脅迫による資産の略奪、汚職やピンハネ等相当悪いことをしなければ、一人だけが大金持ちになることは無理である。

その理由は『企業が大きな売上を上げる為には、投資の為の借入資金が必要になりその金利負担をしなければならないし、社員も多数雇わなければならないし、従業員の社会保険や労災保険等、労働基準法をちゃんと守れば、社員と半分ずつ負担しなければならない。』

そして色々な仕事の免許取得や行政指導や社会的責任も負わなければならない。それでも経営者が大きな利益を上げ超お金持ちになれるとすれば、経営者は、多くの低所得者を雇い粉飾や政治力で、公平ではない税制を自ら作り上げ高給取りとならなければできることではない。

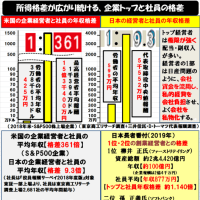

権力を持つ経営者等トップグループが自分達だけが我慢しないで高額報酬を得従業員にはリストラや経費節減を求める一方通行では、従業員は馬鹿馬鹿しいと思うのは当たり前である。これは立場を利用した力で押さえ、権力志向で権力側だけがたくさんの報酬を得る、権力乱用制度である。

この権力乱用で一番多いのが、企業買収M&Aや資金回収等で、大株主・金融関係が派遣する、仕事の中身に詳しくない経営者である。

勿論スポーツ選手や俳優などの一人で皆を惹きつけ多くの観客から収入を得るのは、周りのスタッフや色々の協力もあるが、ある程度高い収入を得るのは、一人の成果が目に見えやすい世界であり、納得できる部分もある。

しかし企業等多数の人の力を合わせて経営するところは一人の成果は見えにくく、一人の力等たかが知れていると思う。また基本的には脱税によって資金を隠すのは、貧乏者や中小企業には無理である。

莫大な資金が手元にある法人や富裕層の人間しか大きな脱税はできない。

お金のない者が脱税しようにも、肝心のお金がないからである。

弱い者いじめの財務・税務行政では多分先がみえているのかもしれない。

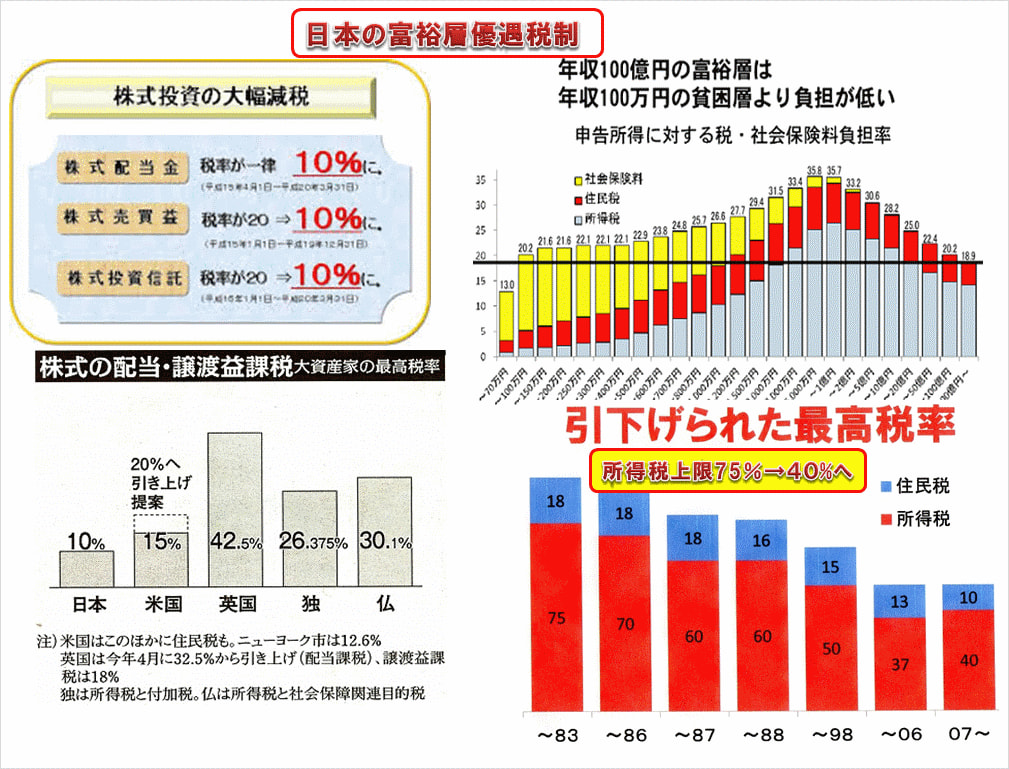

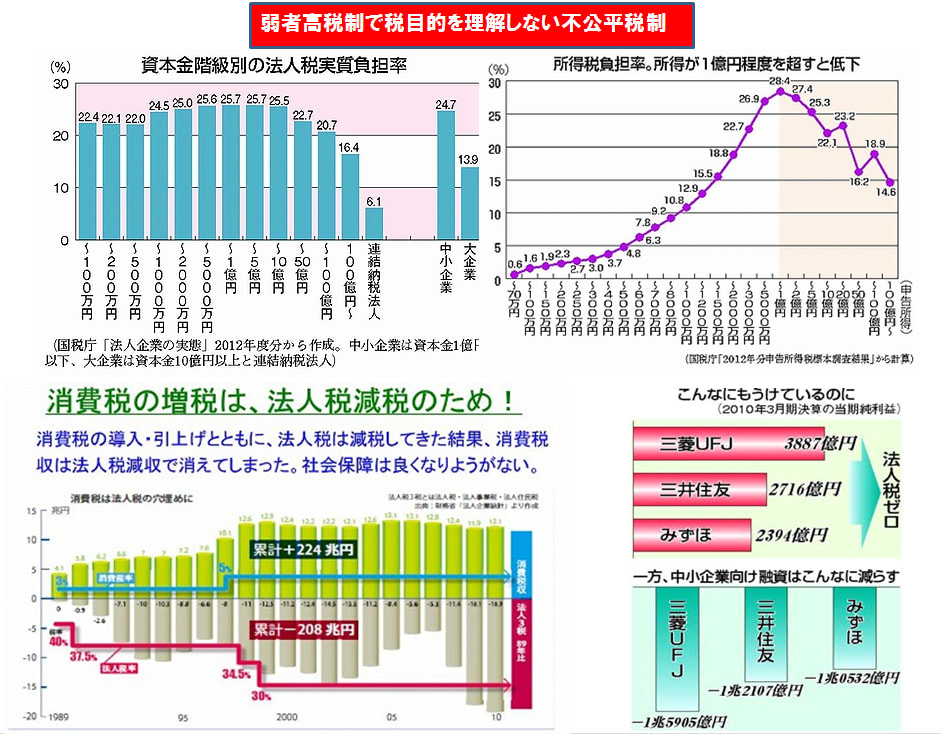

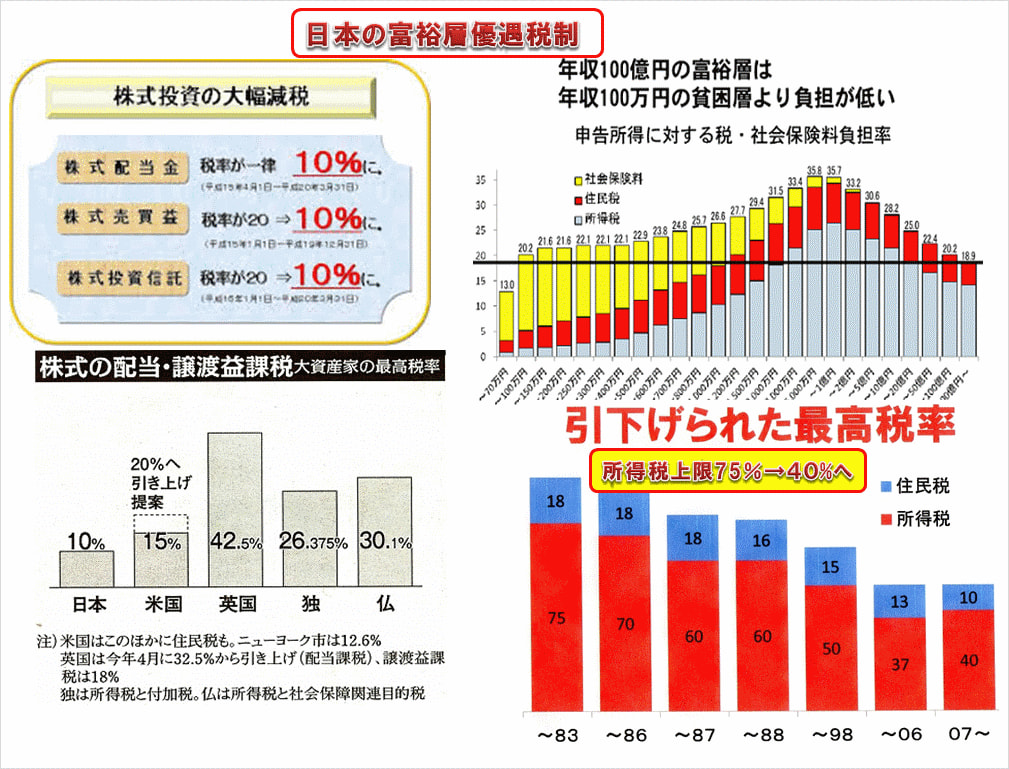

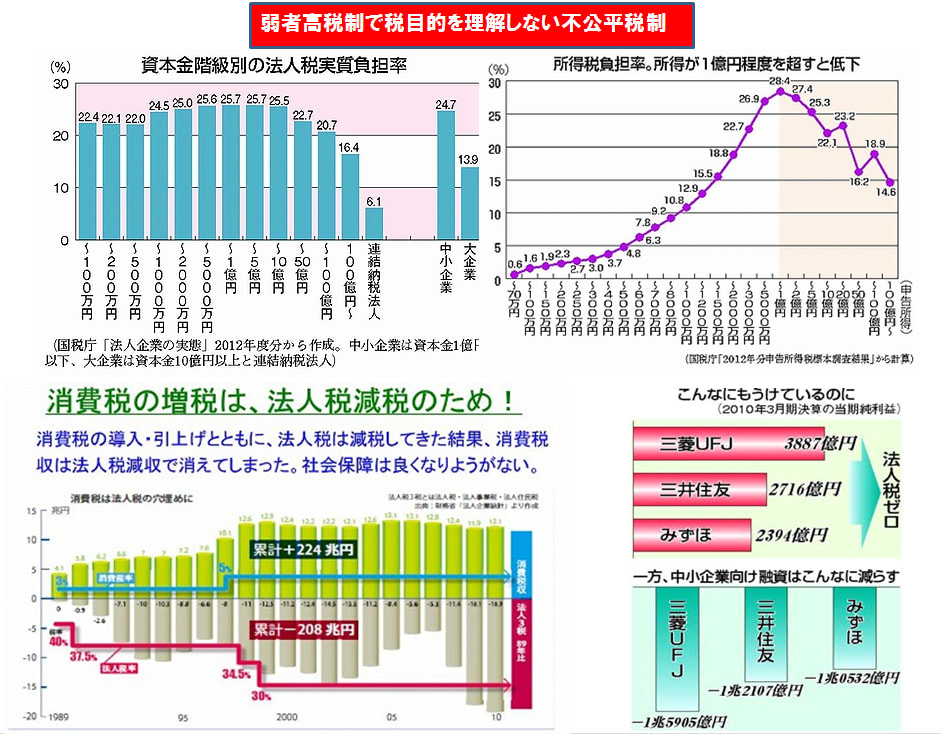

不公平税修正効果は、富裕層・大企業のため所得税率の上限を40%と定め、累進課税をやめたため、日本では機能していない。

税務行政に強力な権限を国民や政府が与えてしまった。

その為に 法人税法22条4項では「所得は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。」となっているにもかかわらず

基本的事項は殆ど守られていない事ばかりのようだ。

経営者等トップグループが従業員にリストラや経費節減を求める一方通行では、従業員は馬鹿馬鹿しいと思うのは当たり前ではないだろうか?

これは権力の乱用としか思えない。

権力という力で押さえ、権力側だけがたくさんの報酬を得る、何しろ今の人間にはこれが多すぎる。

お金の使い道を目的や企業会計原則に基づき徹底的に透明にし、 無駄な公益法人や、公共事業は必要最小限にし、 国民の納得のいくような、行政や金融の情報開示と税制改革を行うべきだと思う。

戦後すぐ生まれの私たちは教育の場や社会一般から、自分の不平等な扱いや貧困を『社会のせいにしてはいけない』、

それは「本人の努力が足りないからだ」という人間に、主に教育されてきた。

成人してからそのことが大きな間違いであることに上記のように徐々に気づいてきた。

そして今はっきり言えることは、『社会のせいにしてはいけない』という言葉は現在のトップダウンの行政・経営にとっては非常に便利な言葉である。

それこそが言論弾圧の要素を持っている。

もっと上下関係とかしがらみに遠慮せずに意見を言い合えないと真実は見えないということである。

その真実を黙って皆が遠慮していると、今のように訳がわからないうちに国が世界一の借金を抱えて、『それを社会のせいにしてはいけない』と言われ、最終的に自分たちが国の借金を背負い犠牲になるのである。

別に権力に喧嘩をしろといっているわけではないが、真実の情報開示をしていれば、行政等異常であれば自然に修正される。

それを隠せば何か変だと、人民の不満となって表れるはずである。健全な不満は、だれかが発言しないと社会の間違いが修正されない。

その秘密を隠す行為は、世の中を動かしている政・官・業トップと金融が一番多いようである。

つまり政・官・業トップと金融が法を守り真実の情報開示をすれば、人殺し戦争もなくなり、今より各段に社会が良くなるはずである。

お金と暴力(軍事力)が支配する世界私が生き証人。経済は能力でなく、お金の弱肉強食の世界。

その金融の仕組みが色々な人民生活の歪みを生んでいる。

勿論スポーツ選手や俳優などの一人で皆を惹きつけ、多くの観客からある程度高い収入を得るのは、周りのスタッフや色々の協力もあるが、一人の成果が目に見えやすい世界であり、納得できる部分もある。

しかし企業等多数の人の力を合わせて経営するところは一人の成果は見えにくく、一人の力等たかが知れていると思う。また基本的には脱税によって資金を隠すのは、貧乏者や中小企業には無理である。

莫大な資金が手元にある法人や富裕層の人間しか大きな脱税はできない。

お金のない者が脱税しようにも、肝心のお金がないからである。

弱い者いじめの財務・税務行政では多分先がみえているのかもしれない。

国の財務省や国税庁グループの目的や役割は 国の公表によれば『国民のよりよい生活の向上と経済の正常な循環の為、 健全な会計制度を

根付かせ、納得のいく国民の納税義務の適正かつ円滑な履行を計る』

と言っている。

現実には『日常生活費の高騰と、経済の異常な循環の為、金融を中心とする合法粉飾などの為、不健全な会計制度が根付き、納得のいかない国民の納税義務』

が行われている。

これは税務体制が本来の税収目的や企業会計原則・理念等を理解せず徴収だけを強化するためと思う。税とは公共部門(国や地方公共団体など)が、公共サービスを実施するための資源として、公共部門で働いている人や、

民間(住民や法人など)から徴収する金銭その他の財貨・サービスであると言われている。

税の機能としては①公共サービスの費用調達機能:市場経済のもとでは提供困難なサービス(国防、裁判、警察、公共事業など)の提供のための費用

を調達するための機能

②所得の再分配機能:自由(私的財産権の保護)と平等(生存権の保障)は究極的には矛盾するが、今日の多くの国では、いわゆる福祉国家の理念のもと、国家が一定程度私的財産に干渉することもやむを得ないという考え方に基づいて持てる者から持たざる者に富を再分配する機能

③景気の調整機能:自由主義経済体制においては、 景気の循環は不可避のものとされるが、 景気の加熱期には増税を行うことにより余剰資金を減らし投資の抑制を図る。 逆に後退期には減税を行うことにより余剰資金を増やし投資の活性化を行う。これにより景気を調節する機能

現代の租税制度は累進課税を採用している租税が国等の主要な財源を占めているため、所得の変動に応じた税率の変動により、 景気が自動的に調整されるという効果を有する。

この効果は「自動景気調整機能)」と言われている。

しかしこの効果は富裕層・大企業のため所得税率の上限を40%と定め、累進課税をやめたため、日本では機能していない。

日本の税制は租税法律主義---租税は、民間の富を強制的に国家へ移転させるものなので、租税の賦課・徴収を行うには必ず国民=課税される側の代表からなる議会が制定した。

法律の根拠を要する、とする原則がある。

また納税の義務---日本国憲法第30条で国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

と納税の義務について規定している。

租税公平主義---租税は各人の担税力(租税負担能力)に応じて公平に負担されるべきという原則と 租税はこの2つの原則で構成される。

また 租税の納め方は--- ㋑直接税=納税者が、国や地方公共団体に直接納めるもので、

所得税、法人税、道府県民税、事業税等がこれに該当する。

㋺間接税---納税者が直接納めず、納税義務者たる事業者などを通じて納める租税で、

消費税、酒税等がこれに該当する。

しかし経済が税務行政に強力な権限を国民や政府が与えてしまった。

その為に 法人税法は

「所得は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。」

となっているにもかかわらず企業会計原則は殆ど守られていない事ばかりのようだ。

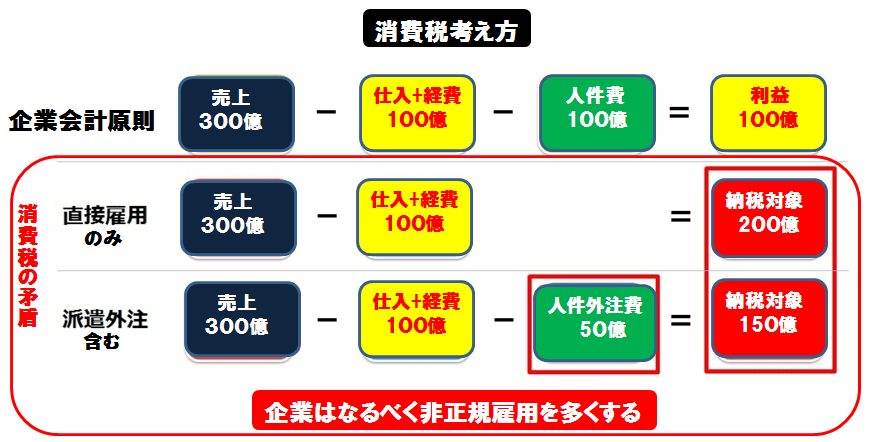

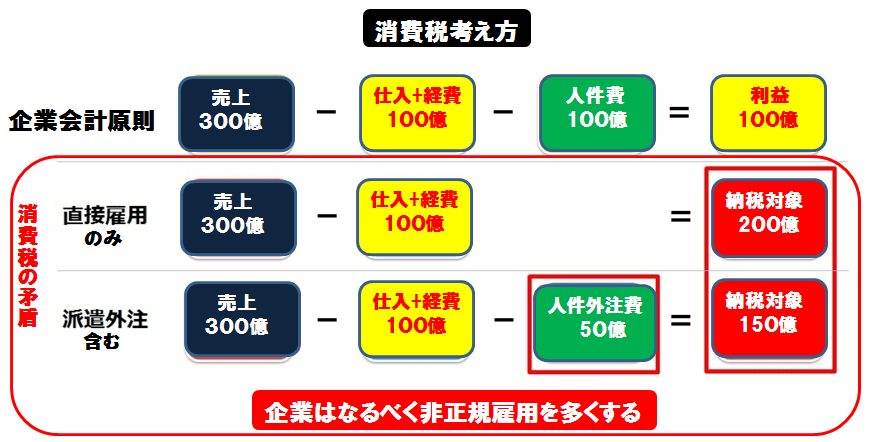

税制の不公平①税金の徴収目的---例えば消費税では人件費を仕入れ控除に算入するかしないかでは大きく消費税が違う。正社員は原価にならず非正規社員は原価にするという考えは企業会計原則にはない。

それを消費税だけは企業会計原則の会計基準と違って正社員雇用の人件費は認めないということは間接的に人材派遣や外注や請負を奨励し、正社員をなるべくリストラしなさいという行政を行っていると同じことになり、雇用促進等政府の政策に逆行する。

そして消費税増税分は社会保障に充当すると言うが、どんな方法で充当するか、今税金が社会保障にどういう風に使われているかも明示していない。

また分離課税という問題では相続の土地を売却し長期譲渡所得として一般の所得とは分離して、国の所得税と地方税と合わせて20%収める。

それに対しまた地方行政として健康保険税や住民税を収めさせる地方がある。

これでは二重課税である。一時的所得に対して一般の所得とは分離して課税するという趣旨を理解していない。税徴収の目的に反する。

それに株式譲渡所得は確定申告と特定口座で取引の際源泉する制度がある。確定申告すれば課税され、源泉であれば申告がないから課税されない。

不動産売買は源泉制度はない。

大企業や富裕層中心の税制では、主に金余りの金融機関や大企業・富裕層が参加する博打市場の株式やデリバティブ取引が断然有利な不公平な税制である。

自民税調は金融機関や富裕層に買収されていると思われても仕方がない。

②税の法律解釈において各行政担当や司法の裁量権の乱用が見られる。

これは法律を作る時になかなか完全には網羅できない理由もあるが前記のように税徴収の目的や政策が徴収側に理路整然としておらずあの人は税金を取られないのに私の方は取られたという話が横行する。

法人税法にいう公正妥当な会計処理とは、当然企業会計原則をさすものと思う。

しかし実際の税の行政が前述のようにこの企業会計原則の会計制度を、余り基本においていないうえに、いかに税金を多く取るかに目が行っている。

その為色々矛盾が起こるようである。また裁量権の乱用についてはなるべく納得のいく全国一律な課税法律の解釈をすることである。

税務署員で解釈が違う課税ではなく国民や企業の納得のいく課税をするべきだ。

何しろ財務省や国税庁等は法人や人を含めた国民の公共サービス機関であるそのことを税を徴収する側は、完全に見失い忘れてしまっているようだ。

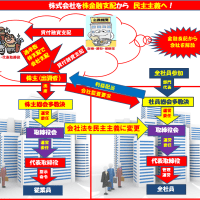

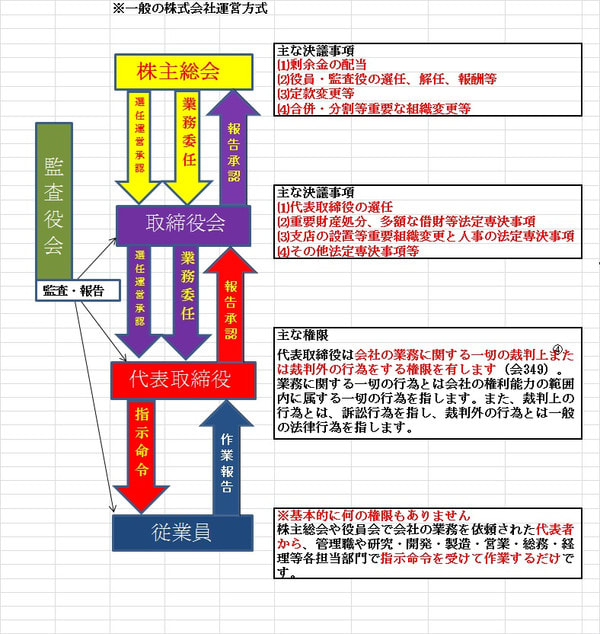

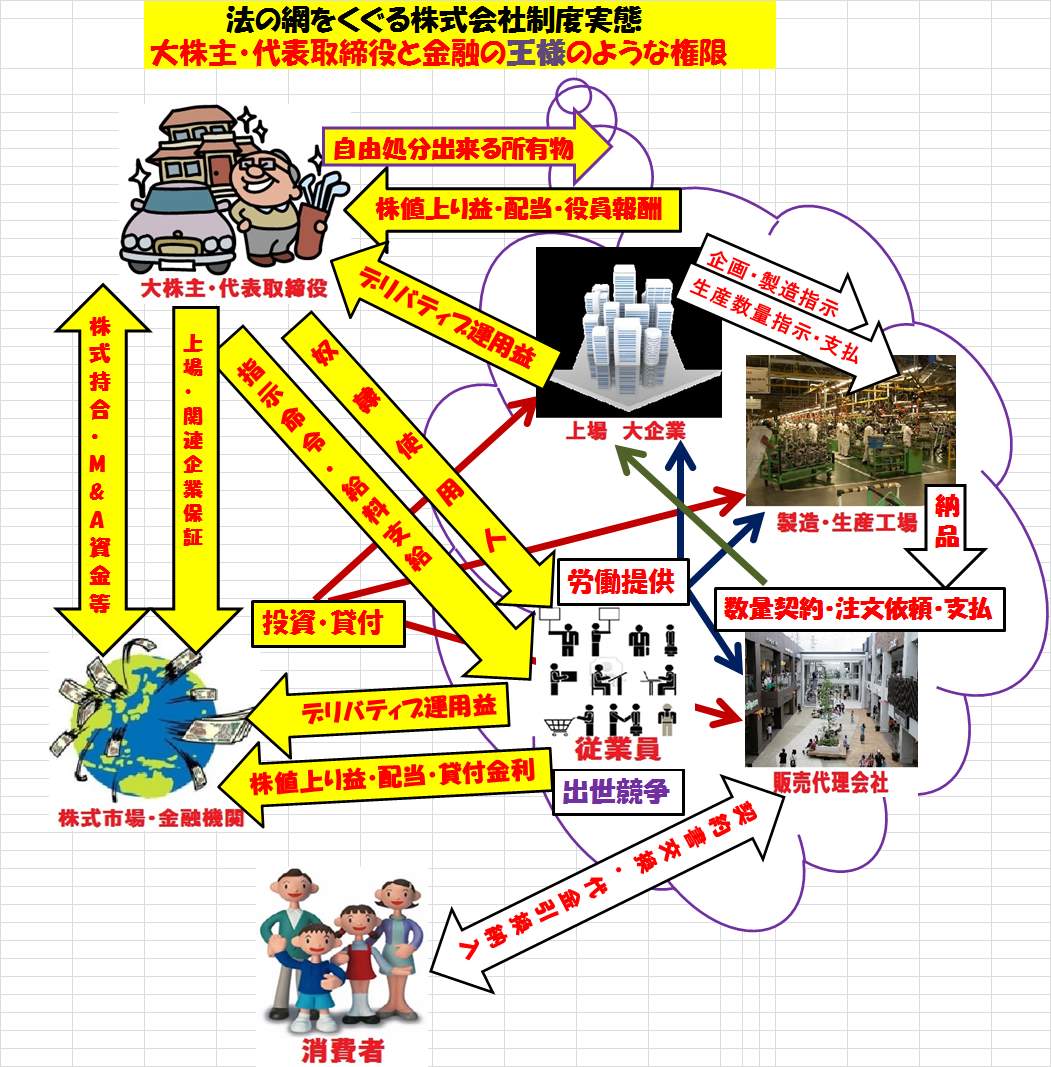

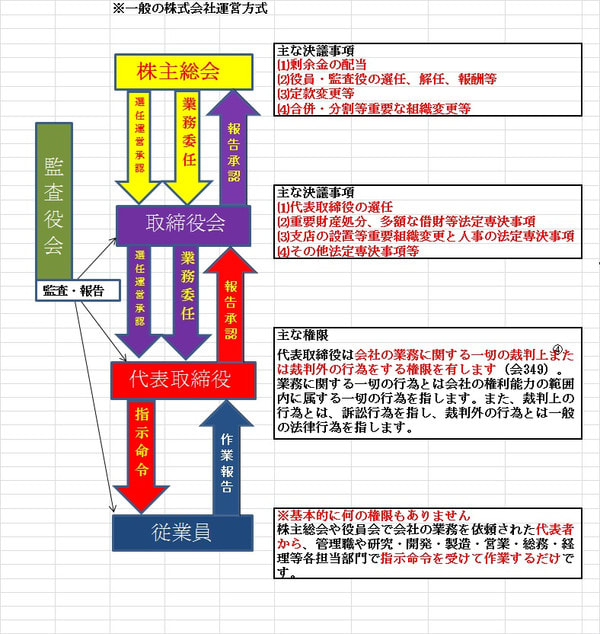

民間の株式会社制度は図のように民主主義とは程遠く、そこに働く人の法的定義はない。会社法律は出資者である変動の多い株主や代表や取締役のことしか定義していない。

今の日本の上場会社は、実際には、

現場では働いていない投資持ち株会社の大株主の資金を運用する高給天下り社員等が中心になっている。

上場会社では上位50社のうち約50パーセント近くがその持株会社で、縦割り格差制度。

マスコミも株式会社であるため、政府の許認可権やCM収入に経営が左右されるため、大株主や金融機関等お金を握る経済界に大変弱く、余程の不祥事がない限り、経済界の不正には目をつぶり、「ペンはお金の力より弱し」となる。

日本が郵政民営化と称し国債発行を民営化で多い隠し、金融機関を政府が自由に操作し、米国戦争支援に民間から資金を融通する(民間であれば企業の秘密で公表する必要がないし、民と民の取引であれば汚職にもならない。

そういう金融の実態を隠す脱法行為を止めるためには、積極的に金融実態を公表し、世界人民全員が金融情報を共有し、民主主義を目指す必要がある。その為にはまず今の株式会社制度を

全員参加型の会社に民主化する必要がある。

株式会社の運営を働く社員全員参加型のボトムアップ民主主義運営とし、今の株主や出資者の企業所有形態を廃止し、株主や出資者の権利はあくまで配当権のみとし、 株主総会は決算や情報公開の場とし、経営者の選任とか役員の選任とか経営等の問題は社員総会で行い、株主総会では行わない。

代表取締役の選任は5年以上在籍の社員で直接選挙または間接選挙で行い、代表取締役の任期は4年とし、再任等合計任期は2期8年までとする。

経営執行部は株式会社の規約に違反しない限り、代表取締役が任命し、創業者は終身役員資格を持つ。

経営のチェックは、社員から選ばれ構成された委員会や外部監査制度等で定期的に行い 重要な問題が発生した時は臨時会を開く、株主や出資者に対する責任は働く社員の責任の重さに応じて、公的保険制度も含め責任を負担する。

この株式会社制度は50名以上の会社に適用する。

このように株式会社も民主化すれば、行政も民間も民主主義方式となり、国連憲章も含め世界全体が、支配・被支配の関係が薄くなり、色々な問題は残っても世界はとりあえず民主主義が成立する。

また国連憲章の法に従えば、集団的自衛権は集団安全保障と同じ意味である。

加盟国同士では武力行使はしない、テロや侵略者に対しては加盟国全員で立ち向かう。

その加盟国全員で立ち向かうための準備の間は自衛としてテロや侵略者に対し戦ってよいという意味である。

今中東では元々形式的君主制でなく権限を持った君主制国家が今も多く残っている。

そして豊富な石油資源を所有している中東約2億7千万人の内、わずか0.000016%の約4,500人の人達がその資源の富を独占している。

先進国は資源確保のため大量の石油資源を購入し、その資源所有者である君主・王族・権力者達だけを優遇・甘やかし、ロシアはシリア・イランへ、米国はサウジアラビアやイスラエルに

武器供給し民主化の妨げを戦勝国自身が行ってきた。

米国のイラク・アフガン戦争に始まり、シリア内戦ではロシアがアサド政権に武器を供給し、ロシアのクリミア侵略で、ウクライナ紛争と軍拡競争は広がっていった。そして紛争で財産や生活も奪われ、中東では民主化はとても無理と国をあきらめた大量の難民が1100万生まれ、

今後も増え続けそうである。

国際連合が戦勝国拒否権などで機能していない問題や上記問題等を解決し、国際連合参加国193ヶ国が国連憲章や国際法を厳守し、もし守らなかったらその国に対して、罰する規定を作ったら。

戦争も起こらず平和になるはずである。

同じ動物同士で大量に殺しあう戦争をするのは人間だけで、動物の中で頭が1番いいはずなのに1番頭が悪いのが人間である。

民主主義の基本はボトムアップであって、トップダウンではない。

単独の人間が支配するトップダウンは、過去の歴史においての、人があこがれるヒーロー(英雄)という幻想である。

現状権力が強すぎ富裕層の富が増大する自由放任主義の原因は

主に民営化された金融機関の自由金利制度や株式会社制度にある。

結果、世界の経済界富裕層は、世界経済制度で発表される世界GDP等の総額に反映されない差額表示制度と、別枠で世界のGDPの10倍以上という、金融架空市場を作り上げ、一般の民間の市場経済を冷え込ませてしまった。

そして過去に幾度となく金融危機を招いている。

そして国家防衛では自立できずアメリカへの思いやり予算を大盤振る舞いし、諸外国では殆ど撤退している軍隊駐留を、米軍に今でも許している日本だ。

こうやって戦後70年日本政府は色々税収や世の中の活性化にびつかないことをやってきた。

この官僚行政の一つ一つの投資が日本を世界一の政府借金大国にしてしまった。

金融の株や債権債務の先物取引やデリバティブ取引等は所詮、金融がリスク回避するための富裕層の博打である。ゼロサムの市場であるから誰かがリスクを負わなければならない。金融が連帯保証等リスク回避システムを強化すればするほど、金融機関は儲かるが富裕層一部はリスクを負う。

そしてその穴埋めのため政府は、金融機関や富裕層の要請により、また国債を乱発し、富裕層の保護を図る。95%以上の蚊帳の外一般国民は政府の湯水の様なお金の使い方で膨れた国の借金返済のための、増税やインフレ価格のため苦しむ。金融機関は金余りとなる。

しかしその余った金はリスクの大きい一般国民には回らない。

その余った金は多少一般国民の投資に回るだろうが、大半はまた株やデリバティブ取引等富裕層博打資金に回っていく。

その上日米では長年の異常に多額の戦争費用が重くのしかかっている。

金融は日米政府御用聞き経済学者の理論が主で、民営化と称し金融を国民の目からそらし、湯水のように国債を発行し米国戦争を支援してきた日本、

米国債等債権をたくさん持ちながら、債権を返してくれといえない敗戦国日本の政治力の弱さである。イランや北朝鮮等は、実質米国に占領された日本のようにならないようにと軍にこだわるようである。

そして日本政府は異常に多額な政府借金を、日米経済学者を総動員して社会保障費や年金の増加にすり替えた。

ここ25年の政府借金増加1000兆円は戦争支援費用が主だと思われるが、

でないと将来はギリシャのように政府の放漫経営の責任を国民が取らなければならないこの世界の金融や世界各国の株式相場やデリバティブの様子を見ると、各国富裕層や政府の金融操作があまりにも目立ちすぎ、何が金融経済は自由市場だという感じである。

※今の経済の短期評価制度では、長期経済を評価できない

また今の世界経済制度では、評価する決算制度に長期・短期の別がない。

日常品や食品の決算は短期で評価できるが、リゾート建設や鉄道等長期に渡るものは短期では評価できない。短期も長期の別なく、すべて短期決算で一緒に格付け評価する制度では、長期事業は決算評価をすることは不可能である。今の閉鎖的金融制度では資金調達を巡る争いで、決算粉飾が起きやすく、政・官・業癒着の不正も起きやすくなる。

欧米や日本の行政はどこで間違えてしまったかというとそれは金融や保険の中でも投資という問題に尽きるように思う。日本の行政では税金という資金調達による場合と公債という資金調達では、前者では投資=消費で可もなく不可もなく成長がない、後者では投資<消費となるので税収も増え+αの成長になるという理論で、郵便局に国民の金を集め財政投融資を行ってきた。

つまり国債を発行して民間の活性化を図れば、いずれ税収となって帰ってくるというわけだ。しかし、日本で今までやってきたことはいろいろ消費も税収も増えずただ無駄使いをしたという理論的でないことが多々ある。例えば

①人の休暇を考えないで、リゾート地をいくら作っても最終的にはそこに、

働き蜂の日本人が行くわけがないから活性化しない。

②武器所有を取り締まっている日本で、武器をいくら作っても

国民みんなが所有するわけではないからこれも活性化しない。

③飛行場をいくらたくさん作っても乗る人がいなければ採算が取れない。

利用しないダムをいくら造っても世の中は活性化しない。

(今は原発の問題が発生しましたので必要かもしれない?)

④上記経済活性化のためと称し、税金のほかに、郵便貯金・年金預り金、医療保険・介護保険預り金等殆どの国民資金を、国債を発行し、強制的に流用、資金を使い果たしてしまった。その国債は殆ど金融機関とそれを金融機関が色々な手段で融資先等に割り当てた、大企業など富裕層が持っている。

国債を日銀がお札を刷って、買い上げる方法で市場に資金を供給するわけだから、その金融機関等全体人口の5%以下の富裕層の資金が増加し、それが株や投機等自分達の資金を増やす方向に向かうだけで、消費という全体の経済の活性化には余り結びつかないのは当たり前の様な気がする。

※日本国政府の1000兆円超の原因は社会保障費ではない!

※時系列で見ると明らかに米国戦争支援費である!

金融は経済の自由を原則とした市場ではなく情報閉鎖市場である。

何故人民の行政に重要な金融という部分が民営化という隠れ蓑で、

非民主的で閉鎖的で国民に情報公開がないのかよく理解できない。

各国の貨幣発行状況・融資内訳状況など民主的に公開すべきだ。

でないとお金が体の血液のように世界人民に循環しない。

日米安保条約第1条(要約)では「締約国は、国際連合憲章に基づき

国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全及び正義を守り、武力による威嚇又は武力の行使(戦争)を禁止、国の領土保全又は政治的独立を守、国際連合の目的に反するものは禁止する。」と言っている。

国連憲章は安保条約に優先し、安保条約は当然地位協定(安保条約に基づき契約締結している。)優先する。従って基地そのものが違反である。

しかし政治というものは、利権がらみの魑魅魍魎の世界で、紛争は止められず、国同士の利害関係で、なかなか金権体質もなくならない。

沖縄基地にしても多分このまま進めばこれから多額の費用がかかる。

それも自国の基地ではなくアメリカ軍の基地である。

日米安保条約では、1条で言っているように国連憲章や国際法に従うのだから、アメリカ軍が日本に基地を作ることそのものが違反のはずである。その利権にぶら下がっている日米企業家や日米政治家の利害集団が目に見えるようである。日米政治家や日米企業の本人名義や架空名義にかかわらず資金の流れを透明にすれば、色々魑魅魍魎の汚職の世界がボロボロ表れそうである。

日本政府の財政収支そのものが平成に入って主に米のイラク・アフガン戦争支援等でずっと赤字続きである。いつごろ財政収支が黒字化するのか目途すら立っていないようだ。

またここ10年そこそこでの国債の400兆円という異常発行は

戦費としか考えようがない。

集団的自衛権の問題は憲法違反や国際連合憲章違反の問題もあるが戦争によって、政府の借金が国民総生産の2倍以上と異常に膨らんでいることも問題である。

それに対し戦争を起こした当事者である米国の国債残高の伸びも

日本の異常な伸びと同じように、異常に伸びている。

日本の総債務残高伸びは2001年〜2013年で約400.兆円、

米国の総債務残高伸びは2001年〜2013年で約1400兆円(120円換算)

両国ともこの二つの戦争で大きく財政を狂わせてしまった。

それに対し2001年以降英・仏・独の政府借金は緩やかな増加である。

2013年で米国GDPは日本の約3.6倍、人口は日本の約2.5倍

2013年で米国人口伸びは11%、日本の人口伸びは0%で横ばい

それで米国のGDP比政府債務残高は113%

日本のGDP比政府債務残高は224.3%

因みにGDP比政府債務残高の中国は約40%、ロシアは14%

また中国のGDPは1,245兆円、人口は13.億6千万人

ロシアのGDPは223兆円、人口は1億4千万人

(いずれも世界経済ネタ帳より対ドル120円換算)

実質GDPは日本では2001年に比べ2013年のGDPが10%しか伸びていない 米国は軍需産業の伸びでGDPが23.9%伸びている。

戦争は出費が多く、見返りが相手から奪うしかなく、それが出来なければ国の財政を圧迫するという何の得もない人殺し戦争のいい実例である。

具体的に年金制度を公表された数字から見ると

「平成25年度末現在で重複のない公的年金の実受給権者数は、3,950万人、

厚生年金保険受給権者の平均年金月額老齢年金は14万6千円となっている。

平成25年度末現在の厚生年金保険受給権者数は、3,456万人となっている。」

厚生省年金局

公的発表でも年金機構や厚生省や財務省、経済省、政府等色々なところが解りにくい数字で色々な角度から発表しており、正確には1人当たりの年金額を掴むのが難しいが、下記図は公的年金を受給している男性の平均である。

この表によると国民年金だけの人も多く、それに女性も合わせると、月15万円以下の人が75%以上はいると推定される。

この状態で一部の経済学者が言う年金を多額にもらっている人が多いといえるのだろうか?むしろ生活保護より厳しい状況ではないのだろうか。

多額支給は幹部公務員とか高額所得富裕層の年金高額支給の人が1割近くいるということのようである。

因みに東京都在住の親子4人家族の平均的な世帯が生活保護を受けた場合、この世帯の最低生活費は28万円ほどに設定してあり、しかも、医療費・介護保険料・子供の義務教育に関わる費用などは、自己負担はないそうである。

さらに国民年金や水道代などの公共料金の支払も減免される。

年金のみで一人暮らし家賃を払うとなれば、その差は歴然である。

年金は、平成18年〜22年までの発表では運用がうまくいっていなかったようで、マイナスである。この時期年金資金は20兆ほど減っている。

平成24年度年金資金は、約178兆円余っている。働かない金融金利や人殺し軍需産業で儲ける富裕層。戦争で人民の生活を破壊し、土地や資産・資源を奪う軍。出費一方の軍事費のための国債発行等日本国民にとってとんでもないことだと思われる。

次に生活保護費であるが、対象者は約200万人で毎年3〜4兆円かかっている。

これを見ると生活保護費が平成に入ってから大目にみて4兆円としても25年で100兆円の負担である。

それに一般会計税収が毎年低く見積もって毎年50兆円で計1,250兆円である。生活保護費は税収で充分まかなえる。

以上これらの各種グラフで見ると、1000兆円の国債発行や政府借金の増加は年金や健康保険や介護保険が、原因には殆どなっていない。

どこへ1000兆円消えてしまったのだろうか?

それなのに日米経済学者達は年金や社会保障費の支出だけを国債発行と結びつけて、年金や社会保障費をその原因としてきた。しかし日本政府借金は明らかに別の原因である。米の戦費支援が原因のようである。

1000兆円の借金を作った日本政府には国民に対し重大な責任がある。

1000兆円の金利が2%としても20兆円の金利を支払うのである。

日本の今の一般会計税収の約半分近くである。

それに金利が上昇すればドンドン利息は膨らむ。

この利息相当分を民間で稼ぐことがいかに大変であるか政府は理解してない。

日本政府はそれを払って尚且つ元金を減らすことが出来るのだろうか?

債権をたくさん持ちながらの世界一の日本政府借金は、敗戦国の戦勝国に対する従属意識から抜け出せない、自衛権を戦勝国米軍の言われるままに無理押しする軟弱な右翼の政府政権のためであろうか?

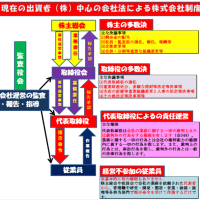

次の図は欧米経済学者や欧米帰りの経済学者が唱えた人を集めて集金力で大量に生産・消費させる(スポーツやスーパー、博打など)能力は優れているが、計画の緻密さや技術力等は大雑把で殆ど評価できない自由放任金融経済学のお蔭で、今の日本国民の世界最悪の過去から現在の借金循環経済の悲惨な現在の原因予想状況図である。

日本が郵政民営化と称し国債発行を民営化で蔽い隠し、金融機関を政府が自由に操作し、米国戦争支援に民間から資金を融通する(民間であれば企業の秘密で公表する必要がないし、民と民の取引であれば汚職にもならない。)方法をとれば、金融の実態を隠せる。

日本政府借金は平成に入り国債が急激に増加しはじめ、その国債を大量に保有した郵便局を民営化し、国の財政運営の実態を隠した時から想像されたことではあるが、郵政民営化後急激に膨らんだ。

そして国民に借金金融の充分な情報開示がないまま、1000兆円を超え、第二次大戦で敗戦終戦し財成破綻した時と同じ状態になった。

※金融と税の目的や平等な徴税を見失った日本政府

税金問題では大きく見ると今までは、先進国では小さな税金で政府のコストの小さい「小さな政府」か、大きな税金で国民に提供される公共サービスの量と質を向上させる「大きな政府」という論争で日本の政治は進んできた。

しかし戦後70年の日本の政治を見ると、権限だけ大きな政府で、一部の大企業や富裕層や金融機関を潤わせる政治で、国民に提供される公共サービスの量や質は世界の先進国の中で最もコストが高い方で、とても国民に公共サービスが還元されているとは言えない。

挙句に消費税の導入.世界一の借金大国になってしまった。一般企業であれば倒産と同じ状態である。またそのことを反省して、行政について責任を取る政党も、政治家も、官僚もいない。

極端に言うともう「小さな政府」とか「大きな政府」の話ではなく、中味をどうするか、企業であれば破産して管財人の手で資産の中味を調査し、清算する段階にあるような気がする。

また民間では資本主義やその仕組みの中の株式会社等が、民主主義で運営されているか?という大きな問題が横たわっている。

世の中に出て0からスタートした通常の人間が莫大な財をなす為には株で大穴や博打や、インサイダー取引や粉飾決算等による粉飾上場それに伴う違法な配当や、詐欺、脅迫による資産の略奪、汚職やピンハネ等相当悪いことをしなければ、一人だけが大金持ちになることは無理である。

その理由は『企業が大きな売上を上げる為には、投資の為の借入資金が必要になりその金利負担をしなければならないし、社員も多数雇わなければならないし、従業員の社会保険や労災保険等、労働基準法をちゃんと守れば、社員と半分ずつ負担しなければならない。』

そして色々な仕事の免許取得や行政指導や社会的責任も負わなければならない。それでも経営者が大きな利益を上げ超お金持ちになれるとすれば、経営者は、多くの低所得者を雇い粉飾や政治力で、公平ではない税制を自ら作り上げ高給取りとならなければできることではない。

権力を持つ経営者等トップグループが自分達だけが我慢しないで高額報酬を得従業員にはリストラや経費節減を求める一方通行では、従業員は馬鹿馬鹿しいと思うのは当たり前である。これは立場を利用した力で押さえ、権力志向で権力側だけがたくさんの報酬を得る、権力乱用制度である。

この権力乱用で一番多いのが、企業買収M&Aや資金回収等で、大株主・金融関係が派遣する、仕事の中身に詳しくない経営者である。

勿論スポーツ選手や俳優などの一人で皆を惹きつけ多くの観客から収入を得るのは、周りのスタッフや色々の協力もあるが、ある程度高い収入を得るのは、一人の成果が目に見えやすい世界であり、納得できる部分もある。

しかし企業等多数の人の力を合わせて経営するところは一人の成果は見えにくく、一人の力等たかが知れていると思う。また基本的には脱税によって資金を隠すのは、貧乏者や中小企業には無理である。

莫大な資金が手元にある法人や富裕層の人間しか大きな脱税はできない。

お金のない者が脱税しようにも、肝心のお金がないからである。

弱い者いじめの財務・税務行政では多分先がみえているのかもしれない。

不公平税修正効果は、富裕層・大企業のため所得税率の上限を40%と定め、累進課税をやめたため、日本では機能していない。

税務行政に強力な権限を国民や政府が与えてしまった。

その為に 法人税法22条4項では「所得は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。」となっているにもかかわらず

基本的事項は殆ど守られていない事ばかりのようだ。

経営者等トップグループが従業員にリストラや経費節減を求める一方通行では、従業員は馬鹿馬鹿しいと思うのは当たり前ではないだろうか?

これは権力の乱用としか思えない。

権力という力で押さえ、権力側だけがたくさんの報酬を得る、何しろ今の人間にはこれが多すぎる。

お金の使い道を目的や企業会計原則に基づき徹底的に透明にし、 無駄な公益法人や、公共事業は必要最小限にし、 国民の納得のいくような、行政や金融の情報開示と税制改革を行うべきだと思う。

戦後すぐ生まれの私たちは教育の場や社会一般から、自分の不平等な扱いや貧困を『社会のせいにしてはいけない』、

それは「本人の努力が足りないからだ」という人間に、主に教育されてきた。

成人してからそのことが大きな間違いであることに上記のように徐々に気づいてきた。

そして今はっきり言えることは、『社会のせいにしてはいけない』という言葉は現在のトップダウンの行政・経営にとっては非常に便利な言葉である。

それこそが言論弾圧の要素を持っている。

もっと上下関係とかしがらみに遠慮せずに意見を言い合えないと真実は見えないということである。

その真実を黙って皆が遠慮していると、今のように訳がわからないうちに国が世界一の借金を抱えて、『それを社会のせいにしてはいけない』と言われ、最終的に自分たちが国の借金を背負い犠牲になるのである。

別に権力に喧嘩をしろといっているわけではないが、真実の情報開示をしていれば、行政等異常であれば自然に修正される。

それを隠せば何か変だと、人民の不満となって表れるはずである。健全な不満は、だれかが発言しないと社会の間違いが修正されない。

その秘密を隠す行為は、世の中を動かしている政・官・業トップと金融が一番多いようである。

つまり政・官・業トップと金融が法を守り真実の情報開示をすれば、人殺し戦争もなくなり、今より各段に社会が良くなるはずである。

お金と暴力(軍事力)が支配する世界私が生き証人。経済は能力でなく、お金の弱肉強食の世界。

その金融の仕組みが色々な人民生活の歪みを生んでいる。

勿論スポーツ選手や俳優などの一人で皆を惹きつけ、多くの観客からある程度高い収入を得るのは、周りのスタッフや色々の協力もあるが、一人の成果が目に見えやすい世界であり、納得できる部分もある。

しかし企業等多数の人の力を合わせて経営するところは一人の成果は見えにくく、一人の力等たかが知れていると思う。また基本的には脱税によって資金を隠すのは、貧乏者や中小企業には無理である。

莫大な資金が手元にある法人や富裕層の人間しか大きな脱税はできない。

お金のない者が脱税しようにも、肝心のお金がないからである。

弱い者いじめの財務・税務行政では多分先がみえているのかもしれない。

国の財務省や国税庁グループの目的や役割は 国の公表によれば『国民のよりよい生活の向上と経済の正常な循環の為、 健全な会計制度を

根付かせ、納得のいく国民の納税義務の適正かつ円滑な履行を計る』

と言っている。

現実には『日常生活費の高騰と、経済の異常な循環の為、金融を中心とする合法粉飾などの為、不健全な会計制度が根付き、納得のいかない国民の納税義務』

が行われている。

これは税務体制が本来の税収目的や企業会計原則・理念等を理解せず徴収だけを強化するためと思う。税とは公共部門(国や地方公共団体など)が、公共サービスを実施するための資源として、公共部門で働いている人や、

民間(住民や法人など)から徴収する金銭その他の財貨・サービスであると言われている。

税の機能としては①公共サービスの費用調達機能:市場経済のもとでは提供困難なサービス(国防、裁判、警察、公共事業など)の提供のための費用

を調達するための機能

②所得の再分配機能:自由(私的財産権の保護)と平等(生存権の保障)は究極的には矛盾するが、今日の多くの国では、いわゆる福祉国家の理念のもと、国家が一定程度私的財産に干渉することもやむを得ないという考え方に基づいて持てる者から持たざる者に富を再分配する機能

③景気の調整機能:自由主義経済体制においては、 景気の循環は不可避のものとされるが、 景気の加熱期には増税を行うことにより余剰資金を減らし投資の抑制を図る。 逆に後退期には減税を行うことにより余剰資金を増やし投資の活性化を行う。これにより景気を調節する機能

現代の租税制度は累進課税を採用している租税が国等の主要な財源を占めているため、所得の変動に応じた税率の変動により、 景気が自動的に調整されるという効果を有する。

この効果は「自動景気調整機能)」と言われている。

しかしこの効果は富裕層・大企業のため所得税率の上限を40%と定め、累進課税をやめたため、日本では機能していない。

日本の税制は租税法律主義---租税は、民間の富を強制的に国家へ移転させるものなので、租税の賦課・徴収を行うには必ず国民=課税される側の代表からなる議会が制定した。

法律の根拠を要する、とする原則がある。

また納税の義務---日本国憲法第30条で国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

と納税の義務について規定している。

租税公平主義---租税は各人の担税力(租税負担能力)に応じて公平に負担されるべきという原則と 租税はこの2つの原則で構成される。

また 租税の納め方は--- ㋑直接税=納税者が、国や地方公共団体に直接納めるもので、

所得税、法人税、道府県民税、事業税等がこれに該当する。

㋺間接税---納税者が直接納めず、納税義務者たる事業者などを通じて納める租税で、

消費税、酒税等がこれに該当する。

しかし経済が税務行政に強力な権限を国民や政府が与えてしまった。

その為に 法人税法は

「所得は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。」

となっているにもかかわらず企業会計原則は殆ど守られていない事ばかりのようだ。

税制の不公平①税金の徴収目的---例えば消費税では人件費を仕入れ控除に算入するかしないかでは大きく消費税が違う。正社員は原価にならず非正規社員は原価にするという考えは企業会計原則にはない。

それを消費税だけは企業会計原則の会計基準と違って正社員雇用の人件費は認めないということは間接的に人材派遣や外注や請負を奨励し、正社員をなるべくリストラしなさいという行政を行っていると同じことになり、雇用促進等政府の政策に逆行する。

そして消費税増税分は社会保障に充当すると言うが、どんな方法で充当するか、今税金が社会保障にどういう風に使われているかも明示していない。

また分離課税という問題では相続の土地を売却し長期譲渡所得として一般の所得とは分離して、国の所得税と地方税と合わせて20%収める。

それに対しまた地方行政として健康保険税や住民税を収めさせる地方がある。

これでは二重課税である。一時的所得に対して一般の所得とは分離して課税するという趣旨を理解していない。税徴収の目的に反する。

それに株式譲渡所得は確定申告と特定口座で取引の際源泉する制度がある。確定申告すれば課税され、源泉であれば申告がないから課税されない。

不動産売買は源泉制度はない。

大企業や富裕層中心の税制では、主に金余りの金融機関や大企業・富裕層が参加する博打市場の株式やデリバティブ取引が断然有利な不公平な税制である。

自民税調は金融機関や富裕層に買収されていると思われても仕方がない。

②税の法律解釈において各行政担当や司法の裁量権の乱用が見られる。

これは法律を作る時になかなか完全には網羅できない理由もあるが前記のように税徴収の目的や政策が徴収側に理路整然としておらずあの人は税金を取られないのに私の方は取られたという話が横行する。

法人税法にいう公正妥当な会計処理とは、当然企業会計原則をさすものと思う。

しかし実際の税の行政が前述のようにこの企業会計原則の会計制度を、余り基本においていないうえに、いかに税金を多く取るかに目が行っている。

その為色々矛盾が起こるようである。また裁量権の乱用についてはなるべく納得のいく全国一律な課税法律の解釈をすることである。

税務署員で解釈が違う課税ではなく国民や企業の納得のいく課税をするべきだ。

何しろ財務省や国税庁等は法人や人を含めた国民の公共サービス機関であるそのことを税を徴収する側は、完全に見失い忘れてしまっているようだ。

民間の株式会社制度は図のように民主主義とは程遠く、そこに働く人の法的定義はない。会社法律は出資者である変動の多い株主や代表や取締役のことしか定義していない。

今の日本の上場会社は、実際には、

現場では働いていない投資持ち株会社の大株主の資金を運用する高給天下り社員等が中心になっている。

上場会社では上位50社のうち約50パーセント近くがその持株会社で、縦割り格差制度。

マスコミも株式会社であるため、政府の許認可権やCM収入に経営が左右されるため、大株主や金融機関等お金を握る経済界に大変弱く、余程の不祥事がない限り、経済界の不正には目をつぶり、「ペンはお金の力より弱し」となる。

日本が郵政民営化と称し国債発行を民営化で多い隠し、金融機関を政府が自由に操作し、米国戦争支援に民間から資金を融通する(民間であれば企業の秘密で公表する必要がないし、民と民の取引であれば汚職にもならない。

そういう金融の実態を隠す脱法行為を止めるためには、積極的に金融実態を公表し、世界人民全員が金融情報を共有し、民主主義を目指す必要がある。その為にはまず今の株式会社制度を

全員参加型の会社に民主化する必要がある。

株式会社の運営を働く社員全員参加型のボトムアップ民主主義運営とし、今の株主や出資者の企業所有形態を廃止し、株主や出資者の権利はあくまで配当権のみとし、 株主総会は決算や情報公開の場とし、経営者の選任とか役員の選任とか経営等の問題は社員総会で行い、株主総会では行わない。

代表取締役の選任は5年以上在籍の社員で直接選挙または間接選挙で行い、代表取締役の任期は4年とし、再任等合計任期は2期8年までとする。

経営執行部は株式会社の規約に違反しない限り、代表取締役が任命し、創業者は終身役員資格を持つ。

経営のチェックは、社員から選ばれ構成された委員会や外部監査制度等で定期的に行い 重要な問題が発生した時は臨時会を開く、株主や出資者に対する責任は働く社員の責任の重さに応じて、公的保険制度も含め責任を負担する。

この株式会社制度は50名以上の会社に適用する。

このように株式会社も民主化すれば、行政も民間も民主主義方式となり、国連憲章も含め世界全体が、支配・被支配の関係が薄くなり、色々な問題は残っても世界はとりあえず民主主義が成立する。

また国連憲章の法に従えば、集団的自衛権は集団安全保障と同じ意味である。

加盟国同士では武力行使はしない、テロや侵略者に対しては加盟国全員で立ち向かう。

その加盟国全員で立ち向かうための準備の間は自衛としてテロや侵略者に対し戦ってよいという意味である。

今中東では元々形式的君主制でなく権限を持った君主制国家が今も多く残っている。

そして豊富な石油資源を所有している中東約2億7千万人の内、わずか0.000016%の約4,500人の人達がその資源の富を独占している。

先進国は資源確保のため大量の石油資源を購入し、その資源所有者である君主・王族・権力者達だけを優遇・甘やかし、ロシアはシリア・イランへ、米国はサウジアラビアやイスラエルに

武器供給し民主化の妨げを戦勝国自身が行ってきた。

米国のイラク・アフガン戦争に始まり、シリア内戦ではロシアがアサド政権に武器を供給し、ロシアのクリミア侵略で、ウクライナ紛争と軍拡競争は広がっていった。そして紛争で財産や生活も奪われ、中東では民主化はとても無理と国をあきらめた大量の難民が1100万生まれ、

今後も増え続けそうである。

国際連合が戦勝国拒否権などで機能していない問題や上記問題等を解決し、国際連合参加国193ヶ国が国連憲章や国際法を厳守し、もし守らなかったらその国に対して、罰する規定を作ったら。

戦争も起こらず平和になるはずである。

同じ動物同士で大量に殺しあう戦争をするのは人間だけで、動物の中で頭が1番いいはずなのに1番頭が悪いのが人間である。

民主主義の基本はボトムアップであって、トップダウンではない。

単独の人間が支配するトップダウンは、過去の歴史においての、人があこがれるヒーロー(英雄)という幻想である。