スウェーデンの労働市場政策で世界的に注目されてきたのは、積極的労働市場政策と呼ばれる政策だ。これは失業者に一方的に失業給付を行う消極的政策とは対照的であり、失業者に対して失業給付を与える代わりに彼らに積極的に職探しをさせたり、斜陽産業から溢れた失業者に新たな職業訓練を行うことで、別の産業で職を得ることが可能になるようにしたり、長期失業者を雇う企業に補助金を提供したり、民間の職場にインターシップのような場を設けてもらい、そこで失業者に働いてもらったり(その後、そこで正規に雇用してもらったり、それが無理でもその際に培った経験やネットワークを通じて職探しを容易にする)するのである。

しかし、これらの政策は経済が急速に成長し、慢性的な労働者不足が一部の産業で起きていた80年代終わりあたりまではうまく機能したものの、経済や労働市場が停滞し、就業者数が急速に低下した90年代以降はあまり効果を見せなくなったといわれる。つまり、失業者にいくら新たな職業訓練や経験を積ませて、彼らの“魅力”を高めたところで、経済全体の労働需要が低下していては、彼らを吸収してくれる場がないのである。スウェーデンの経済学者であるAssar Lindbeckは”after all, these policies are supposed to help people “swim faster” from the unemployment islands to vacancy islands.”と端的に指摘している。つまり、積極的労働市場政策は、失業者が“失業”という島から“雇用”という島に早く泳いでたどり着くことを手助けすることはできるが、目的地となる島がない状態では、いくら助けをもらったところで失業者にはどうしようもない、ということである。

90年代を対象に分析した研究でも、積極的労働市場政策の一部である職業訓練(arbetsmarknadspolitiska åtgärder)などは、あってもなくても、ちゃんと職を得ることができた人は自力で職に就いたであろうし、場合によっては、政策によって訓練を受けた人が自力で職を得ることができた人を押しのける、押し出し効果(crowding-out effect)が働いたため、全体としての効果は小さかった、という結果を出している。一方、プラスの効果があったとすれば、長い職探しの末に職探しを諦め、ともすれば長期失業者として引きこもって、生活保護に頼らざるを得なかったような人を、職業訓練の教室に連れ出したことで、彼らを労働市場にとどめることができたことだ、という。

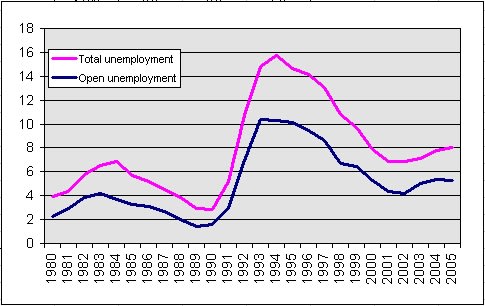

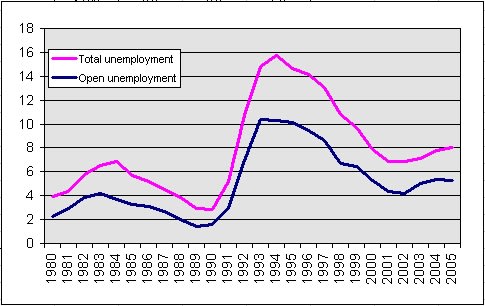

むしろ、90年代以降、就業者の数がなかなか回復しない中で、積極的労働市場政策の一環としての職業訓練などは、政府にとって、失業率を統計の上で押し下げてくれる一つの道具になったようだ。つまり、いくら失業者でも、職業訓練を受けている間は失業者とは数えられなくなるからである。一般にニュースなどで耳にする失業率はopen unemploymentであるが、ここには政策によって職業訓練などを受けている人は含まれない。だから、失業者のより多くをこのような職業訓練に就けさせて、統計の数字を押し下げたほうが、政府は好都合なのである。ただし、このほかに、total unemploymentという失業率の数え方もある。こちらのほうには、職業訓練などを受けている人も含まれるので、失業の深刻さを見るためにはこちらのほうが正確な数字だといえる。

この両者がどれだけ離れているかというと、例えば90年代の不況に突入する直前の1990年には

open unemploymentが1.6%でtotal unemploymentが2.9%(その差1.3%)、

不況の真っ只中であった1994年には

open unemploymentが10.3%でtotal unemploymentが15.7%(その差5.4%)、

2005年には

open unemploymentが5.3%でtotal unemploymentが8.0%(その差2.7%)、

と乖離しているため、前者だけ見ていては、失業の深刻さの全体像を掴んでいることにはならない。

(余談ではあるが、80年代後半にかけてはスウェーデンの失業率は2%前後と低く、国際的に見ても日本と並んで、異常なほどに失業率が低い国だったのだ)

では、このような国による積極的労働市場政策は不必要なのか? 90年代以降の非効率を経験し、スウェーデンではこの種の議論が盛んに行われてきた。このような積極的労働市場政策を国の機関として実際に行っているのは、労働市場庁(AMS)であるが、94年以来、野党となった保守党(Moderaterna)は「AMSは不必要、労働訓練をはじめとする積極的労働市場政策も非効率なので、廃止すべき。必要性があるのだとすれば、民間の経済主体に任せればいい。」と主張してきた。

しかし、そもそも積極的労働市場政策そのものが非効率かどうかを決めるのは容易なことではない。この政策は、失業した人がある産業から別の産業に移るのを容易にしたり、求職者の能力を高めて、労働市場におけるその人の魅力を高める、という、いわば労働供給側の政策なので、経済全体の総需要が低下し、雇用先がないような状況で、なかなか効率が上がらないのは、最初から当然のことなのである。だから、重要なのは、その政策が非効率だから廃止すべきではないか、というような議論よりも、むしろ、その効率性を高めるために、その政策だけに限らず総需要の創出といった労働需要側の政策とうまく併用して行くべきではないか?、ということだと私は思う。

------

面白いことにラインフェルト党首のもとでの「生まれ変わった保守党」は、それまで党是であった「労働市場庁(AMS)の廃止」を取り下げ、より積極的に「労働市場庁は存在の意義がある。積極的労働市場政策も意味がある。」と大きく路線転換をし、選挙で政権をとった後もその新路線を維持しているのだ。実際に行おうとしている労働市場政策も、それまでの社民党政権と大きく似たものになっている。(続く・・・)

しかし、これらの政策は経済が急速に成長し、慢性的な労働者不足が一部の産業で起きていた80年代終わりあたりまではうまく機能したものの、経済や労働市場が停滞し、就業者数が急速に低下した90年代以降はあまり効果を見せなくなったといわれる。つまり、失業者にいくら新たな職業訓練や経験を積ませて、彼らの“魅力”を高めたところで、経済全体の労働需要が低下していては、彼らを吸収してくれる場がないのである。スウェーデンの経済学者であるAssar Lindbeckは”after all, these policies are supposed to help people “swim faster” from the unemployment islands to vacancy islands.”と端的に指摘している。つまり、積極的労働市場政策は、失業者が“失業”という島から“雇用”という島に早く泳いでたどり着くことを手助けすることはできるが、目的地となる島がない状態では、いくら助けをもらったところで失業者にはどうしようもない、ということである。

90年代を対象に分析した研究でも、積極的労働市場政策の一部である職業訓練(arbetsmarknadspolitiska åtgärder)などは、あってもなくても、ちゃんと職を得ることができた人は自力で職に就いたであろうし、場合によっては、政策によって訓練を受けた人が自力で職を得ることができた人を押しのける、押し出し効果(crowding-out effect)が働いたため、全体としての効果は小さかった、という結果を出している。一方、プラスの効果があったとすれば、長い職探しの末に職探しを諦め、ともすれば長期失業者として引きこもって、生活保護に頼らざるを得なかったような人を、職業訓練の教室に連れ出したことで、彼らを労働市場にとどめることができたことだ、という。

むしろ、90年代以降、就業者の数がなかなか回復しない中で、積極的労働市場政策の一環としての職業訓練などは、政府にとって、失業率を統計の上で押し下げてくれる一つの道具になったようだ。つまり、いくら失業者でも、職業訓練を受けている間は失業者とは数えられなくなるからである。一般にニュースなどで耳にする失業率はopen unemploymentであるが、ここには政策によって職業訓練などを受けている人は含まれない。だから、失業者のより多くをこのような職業訓練に就けさせて、統計の数字を押し下げたほうが、政府は好都合なのである。ただし、このほかに、total unemploymentという失業率の数え方もある。こちらのほうには、職業訓練などを受けている人も含まれるので、失業の深刻さを見るためにはこちらのほうが正確な数字だといえる。

この両者がどれだけ離れているかというと、例えば90年代の不況に突入する直前の1990年には

open unemploymentが1.6%でtotal unemploymentが2.9%(その差1.3%)、

不況の真っ只中であった1994年には

open unemploymentが10.3%でtotal unemploymentが15.7%(その差5.4%)、

2005年には

open unemploymentが5.3%でtotal unemploymentが8.0%(その差2.7%)、

と乖離しているため、前者だけ見ていては、失業の深刻さの全体像を掴んでいることにはならない。

(余談ではあるが、80年代後半にかけてはスウェーデンの失業率は2%前後と低く、国際的に見ても日本と並んで、異常なほどに失業率が低い国だったのだ)

では、このような国による積極的労働市場政策は不必要なのか? 90年代以降の非効率を経験し、スウェーデンではこの種の議論が盛んに行われてきた。このような積極的労働市場政策を国の機関として実際に行っているのは、労働市場庁(AMS)であるが、94年以来、野党となった保守党(Moderaterna)は「AMSは不必要、労働訓練をはじめとする積極的労働市場政策も非効率なので、廃止すべき。必要性があるのだとすれば、民間の経済主体に任せればいい。」と主張してきた。

しかし、そもそも積極的労働市場政策そのものが非効率かどうかを決めるのは容易なことではない。この政策は、失業した人がある産業から別の産業に移るのを容易にしたり、求職者の能力を高めて、労働市場におけるその人の魅力を高める、という、いわば労働供給側の政策なので、経済全体の総需要が低下し、雇用先がないような状況で、なかなか効率が上がらないのは、最初から当然のことなのである。だから、重要なのは、その政策が非効率だから廃止すべきではないか、というような議論よりも、むしろ、その効率性を高めるために、その政策だけに限らず総需要の創出といった労働需要側の政策とうまく併用して行くべきではないか?、ということだと私は思う。

------

面白いことにラインフェルト党首のもとでの「生まれ変わった保守党」は、それまで党是であった「労働市場庁(AMS)の廃止」を取り下げ、より積極的に「労働市場庁は存在の意義がある。積極的労働市場政策も意味がある。」と大きく路線転換をし、選挙で政権をとった後もその新路線を維持しているのだ。実際に行おうとしている労働市場政策も、それまでの社民党政権と大きく似たものになっている。(続く・・・)

私は年末にはシンガポールの田口優子さんの所に滞在しました。彼女も一生懸命働いています。

今年は3日に高校の同窓会がありましたよ。150人くらい集まったみたいです。

今年もブログを読ませてもらいます。

よろしく!!

田口さんは元気でしたか? この年末年始は帰国せず、同窓会も欠席することになりました。また機会があるでしょう。

今年もよろしく。

いろいろとお世話になりました。

確か、苗字は今仕事をしている所と同じだよね。

よかったらメールアドレス、お知らせください。

(自己紹介のところに、私のアドレスがあります)