通潤橋の放水(この写真も以前に撮影したもの)

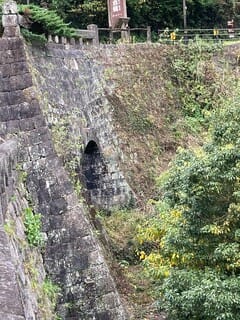

通潤橋を下から見上げると↑です。

五老ヶ滝川の水面から橋の上までの高さは約20.2m

上の方(吹上口の方)から橋を見おろすと↓

3本の通水管があります。

このような通水管を漆喰で繋いで

水路としています。

1本が何らかの不都合で使用できなくなった時のために

3本(写真で分かりますね)になっているそうです。

写真奥が取入口の方で

手前が吹上口。

水路の長さ約123.9m

橋の長さ約76.0m

取入口と吹上口の高低差約1.1m

石造アーチ架橋サイフォン式という

サイフォンの原理を利用して、高いほうへ水が吹上げられます。

こちら(吹上口)側に白糸台地があり、給水されます。

通水管をつなぐ漆喰を作っていた小屋(写真左上)があり

当時の道具が雑然と保管されていました。

取入口にいたるまでの水の取水は笹原川上流。

このような水路が円形分水盤まで続きます。

(↓は、笹原川の堰)

水路を通って来た水はここで葉っぱなど除外されて

分水盤へ

分水盤と銀杏落葉

ここで、2か所に分けられる。

通潤橋から約6キロの地点にあります。

水路の総延長は、約30Km

(このブログで用いた数字は全て、

頂いた資料に拠ります)

その1で書きましたが、

こういうインフラは

手永会所(今の市役所や役場のようなもの)に

蓄えられた会所銭で賄われたということでした。

この会所の統括は惣庄屋で、

藩からの命令で赴任、転勤もあり、

地方公務員みたいなものでしたが

半官半民だったということです。

さらに、

この会所は警察の役目も果たし、

留置所に相当する施設もあったそうです。

白糸台地に水を送るために尽力した

惣庄屋・布田保之助が祀られていました。

布田神社↓

今回は、

通潤橋の水路の仕組みや手永制度について

学びが沢山あり、

今までの謎が解けた感じで、スッキリ~