芭蕉は金沢では、小杉一笑の追善句会の他に、

句会を開いていることが、

「おくのほそ細道」の文中からも分かる。

「その兄追善を催すに、

・塚も動け 我泣声は 秋の風

ある草案にいざなはれて

・秋涼し手毎にむけや瓜茄子

途中唫(ぎん)

・あかあかと日は難面(つれなくも)あきの風」

と詠んでいて、句会が何度かあったこと、

また、この三句から主題が「秋の風」であることが、

よく分かる。

願念寺を出て、門を背に右手に

「日蓮宗妙立寺」の看板が見え、

奥に沢山の絵馬が掛かっているのが見える。

金沢の案内書から推測すると、

どうやら忍者寺の裏口のようで、

絵馬が掛かっている横を構わず奥へ入っていくと、

妙立寺(忍者寺)の正面本堂前に出た。

(妙立寺の裏門)

(奥に見えた絵馬の数々)

(絵馬に書かれた文字)

(絵馬を通り抜けた忍者寺の小屋)

(妙立寺正面)

(妙立寺の案内)

本堂前にはたくさんの外国人を交えた観光客がいたが、

ボクは忍者寺には用がないので、

さっさと表通りへ出て左折する。

妙立寺から犀川大橋寄りにすすむと、

途中信号があって道路を渡ると、

すぐ左手に成学寺がある。

(成学寺門前)

左右の屋根の上に風神雷神像がある。

(左側の屋根の上 風神像)

(風神)

(雷神像)

門をくぐると正面に立派な石碑墳がある。

(石碑群)

この中に芭蕉翁の句碑があるというのだが、

句碑そのものが古くて、

金沢市の説明にある句碑がどれだか解らない。

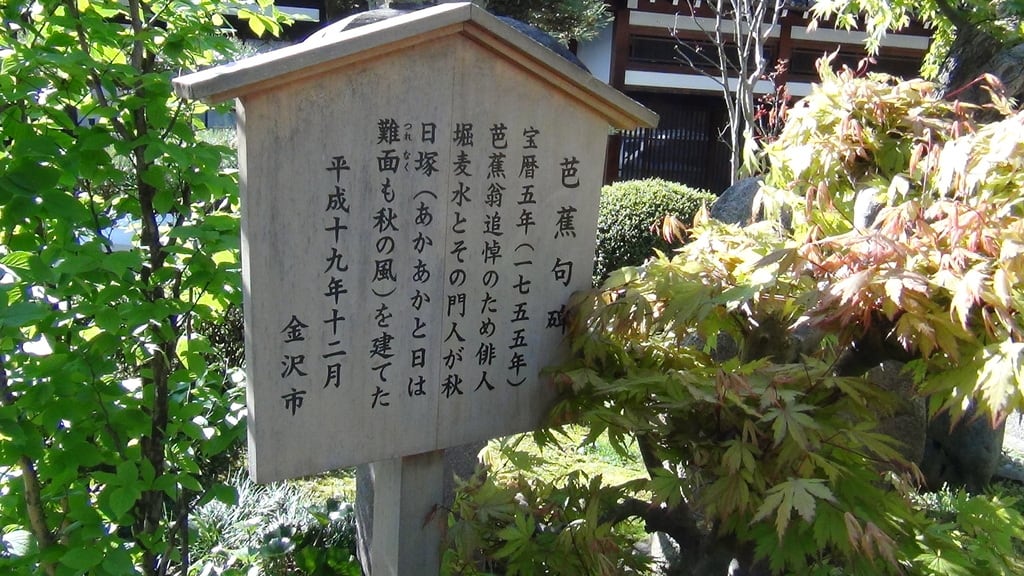

(説明板)

説明板によれば、

「宝暦五年(1755年)

芭蕉翁追悼のため俳人

堀麦水とその門人が

秋日塚(あかあかと日は難面も秋の風)

を立てた。 金沢市」

とあるが、

句碑が古くて読めず、

かろうじて、「宝暦五年」が読めるので、

下の写真の石造物がその句碑に違いないと思った。

(宝暦五年の石造)

この句碑群の左手に一笑塚はあり、

どうやら一笑ゆかりのお寺であったようだ。

(一笑塚)

このあと、芭蕉は小松、山中、那谷、敦賀などへ旅をする。

しかしボクはまだ山形の最上川の川下りにさえ言って居ない。

大石田から酒田までを行きたいものだ。

・五月雨を あつめて涼し 最上川

その時芭蕉が詠んだ俳句は、

とても解りやすい。

あれほど強い夏の日差しにも、秋の気配を感じるではないか、私の好きな句です。

金沢から北枝という者が、芭蕉を慕い同行することになります。そして山中温泉で、曽良が離反します。理由は「腹を病み」静養するためとなっていますが、芭蕉に先行する行動にはどうも納得できません。クラブツーリズムのガイド講師に質問すると、北枝に遠慮したのではないかという説でした。

おおかわさんはよく勉強されています。ボクから見れば、

大先輩です。

その大先輩の質問には、さすがの講師も返事に窮したようですね。

酒田の鐙屋は「おしん」の撮影ロケ地でしたか?

山中温泉の話やら「おしん」の話やら、参考になりました。

有難うございました。