7月22日(土)は加須市大越昆虫館へ。自然教室「夜間採集・観察会」のお手伝いに行ってきました。

たか爺は18時頃に到着。

ミソハギ

きれいに整備し直されたビオトープ池です。

フサフジウツギ(ブッドレア)

「バタフライブッシュ」は昆虫館の庭には必要ですよね!?

ニイニイゼミ(抜殻)

残念ながら、木登り中の幼虫は見つかりませんでした。

アオバハゴロモ

ツマグロヒョウモン(幼虫)

この子が見つけてくれましたね。トゲトゲに見えるけど刺さないので、「手乗り」もOKですよ!?

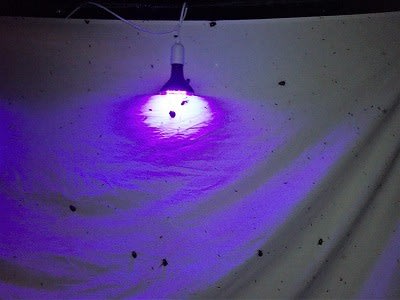

自然教室は18時半にスタート!

参加者は10組で23名ぐらいだったのかな。内、ワンダースクールからは2家族6名が参加してくれました。

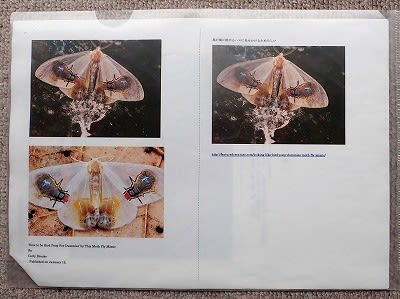

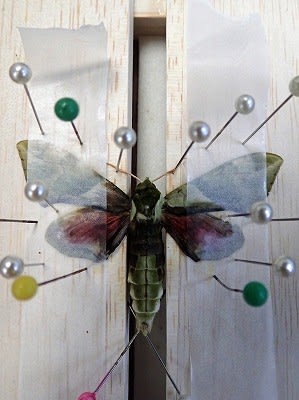

本年6月10日の夜間採集の際に採集されたガの標本ですね。たか爺も写りこんじゃったけど…。

18時45分頃、最初に集まってきたのはハラヒシバッタたち。

これは別個体。小さなバッタですが、前胸背板の斑紋がいろいろでおもしろいです。

トウキョウヒメハンミョウ

クビキリギス♂(幼虫)

ウスバカミキリ

これはライトトラップではなく、小さな林の木の幹におりました。

同じく、初めて見た虫はセスジナガキマワリになるのかな。ピンボケで残念…。

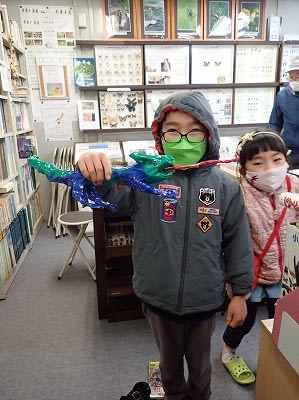

この日の日没は18時55分。19時を過ぎた頃にこの子が捕まえていたのは?

カトリヤンマの未熟な個体でしょうか。夕方、地上を低く飛びながら活動する小振りのヤンマです。

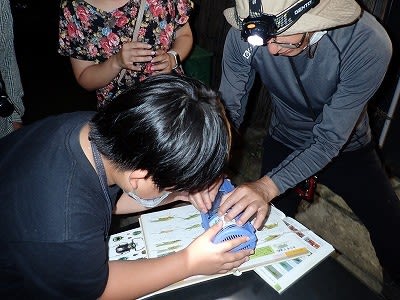

講師の方がいっしょに調べてくれました。

こちらでも捕まっていましたね。

これもいっしょに調べてくれて。ヤブキリ♀だったかな。

19時20分頃の夜空には三日月。

19時25分頃からカブトムシもご登場です!

とはいっても、直接ライトトラップに飛んできたわけではなく、庭の横の小さな林のほうにかなり飛んできておりました。

林のほうで捕まえてきたカブトムシを、こうしてくっつけに来る子がいたわけですね!?

で、こうなるわけです…。

同じ頃からニイニイゼミも増えてきました。

これは直接ライトトラップに飛んできます。

小さな林ではカブトムシ採り続行中!?

アオドウガネ

19時40分頃からはアオドウガネやドウガネブイブイも多数飛来するようになりました。写真は撮っていませんでしたが、スジコガネやサクラコガネも。

アオドウガネかな。ワンダースクールの子ではないので、お日様ステッカーを付けさせていただきます。

モンスズメバチ

これはちょっと…。たか爺が酎カップにて採集しました。

酎カップ越しに観察中です。

カブトムシ♀

この♀のみ直接ライトトラップに。そういえば、「夜の森探検隊」の際にトイレの灯りに来るカブトムシやノコギリクワガタも♀のほうが多いかも!?

ハグロトンボ

アブラゼミ

アオドウガネやドウガネブイブイは人にもくっついてくるもので…。

ウスバカミキリ

ドウガネブイブイとアオドウガネ?

ハグロトンボ&ニイニイゼミ

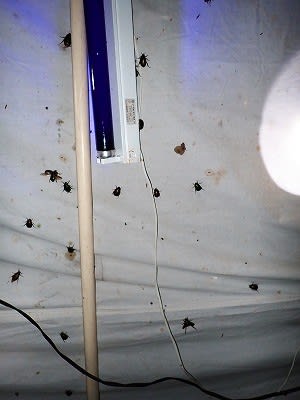

20時を過ぎると、ものすごいことになってきました。

ニイニイゼミはたか爺にもくっついてくるし…。

20時20分頃、無事終了です。「夜間採集・観察会」はやっぱりおもしろいですねぇ~。8月26日(土)にも開催予定ですので、ぜひまたご参加ください。

そういえば、今回もガが少なかったけれども、飛来するのはもう少し遅い時間になってからなのかな? 解散後、後片付けのお手伝いをして、21時頃には帰途につきました。

明日はまた鎌倉の実家、明後日は越生町で「プライベイトリバーで川遊び」、明々後日はまたまた鎌倉と、爺さんとしてはちょっとハードスケジュールですが、そのあと湯の丸・鹿沢高原へ遊びに行く予定なので、ここはがんばっておかないとね。