5月21日で裁判員制度が発足して5年になりました。一体何が変わったのでしょうか?

元々憲法で定められ義務とは「勤労の義務」「納税の義務」「教育を受けさせる義務」の

3点しかありません。裁判に参加する義務などありません。あるとしたら憲法32条の「裁判を受ける

権利」です。

もとより裁判員制度は憲法に反する制度に他ありません。それを司法への国民参加とかね国民目線などと言って国民を

動員するものに他ありませんでした。この裁判員制度の現状はどうなっているのでしょうか。

2013年の裁判員候補者の出席率は30%を割り込み2014年1月には26%台になりました。4人に3人が拒否している状態です。

この制度は拒否者には10万円の

罰金(実質の刑事罰)が科せられることになっていますが

まだ一度も実施されたことがありません。実質的にこの制度は破綻しています。

このような粉飾された宣伝で発足された憲法違反の制度は破綻して当然です。しかしこの現状に目をつぶり制度は

定着したなどと全くの欺瞞ではなでしようか。裁判員制度に参加した人が深刻な精神的被害になり国家賠償裁判にもなっています。

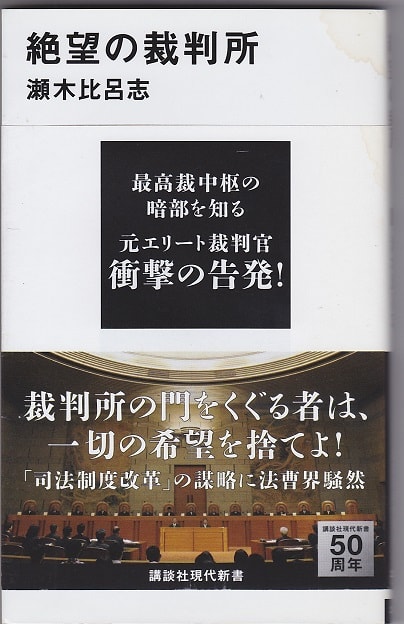

裁判所の実態、当時の最高裁判長竹崎氏がどういう背景で裁判員制度を推し進めてきたかがこの本にはよく書かれています。

著者は元エリート裁判官だった瀬木比呂志氏です。

裁判員制度を推進した人は「護憲派」と言われている人も含めてこの本を読まれて感想を述べるべきではないでしょうか。

(書評1)

(書評1)

衝撃的な本が出た。この本の帯にある「裁判所の門をくぐる者は、一切の希望を捨てよ!」とのフレーズは冒頭のダンテの

『神曲』をモチーフにしているが、それだけ日本の裁判所、特に「最高裁判所」の腐敗振りは想像を絶しているということだ。

それを鋭角的な筆致により、勇気をもって知らしめてくれたのが瀬木比呂志(ぜぎ ひろし)氏による『絶望の裁判所』

(講談社現代新書)である。

この本は国民必読の書である。最高裁判所長官・竹崎博允(たけざき ひろのぶ)氏の名前はかねてから知っていた。

なんと言ってもあの悪名高き「裁判員制度」の立役者だからである。

その竹崎氏が任期を残して辞任を表明した報道がなされたのが2月27日。私個人的には、この辞意表明に非常に違和感を感じた一人である。

その竹崎氏の辞任の真相、そして最高裁を頂点とする裁判所の裏側を瀬木比呂志氏が余すところなく暴露しているのだ。

そして、この『絶望の裁判所』が世に出たのが2月21日。ビンゴ!である。 間違いなく、竹崎長官の辞任はこの本を意識したもので間違いない。

それ程までに『絶望の裁判所』は強力な”爆弾”となったのである。

私は天木直人氏のメールマガジンでこの本の存在を知り、早速購入した。そして、竹崎氏の辞任については完全に合点がいった。

というか、ここまで裁判所は腐っていたのかと唖然としてしまった。特に裁判員制度の舞台裏に関する記述は必見だ。

『絶望の裁判所』より、ポイントとなる箇所を引用する。

《大変ショッキングな真実をここで述べると、あなたは、つまり一般市民である当事者は、多くの裁判官にとって、訴訟記録やみずからの訴訟手控

えの片隅に記されているただの「記号」にすぎない。》

竹崎長官を含む当時の最高裁判所事務総局におけるトップの裁判官たちが一転して裁判員制度導入賛成の側に回った理由については、一般的には、

主として当時の国会方面からの制度導入に向けての圧力、弁護士会や財界からの同様の突き上げなどを認識し、裁判所がこれに抗しきれないと読んだ

ことによるとされている。》

《しかし、これについては、別の有力な見方がある。その見方とは、「裁判員制度導入に前記のような背景があるのは事実だが、その実質的な目的は、

トップの刑事系裁判官たちが、民事系に対して長らく劣勢にあった刑事系裁判官の基盤を再び強化し、同時に人事権をも掌握しようと考えたことにある」

というものである。実は、これは、有力な見方というより、表立って口にはされない「公然の秘密」というほうがより正しい。》

《裁判員制度導入が、刑事裁判に関する市民の司法参加の実現等の目的とは離れた、どろどろした権力抗争に一部裁判官が勝利するための手段であったと

するならば、それによって、裁判員として、また、納税者として、思い負担をかぶることになる国民、市民は、つまり、あなたは、先のような意味でいえば、

利用され、あざむかれたことになるのではないだろうか?》

《なお、この間、これ以外のポストをも含め、事務総局は、刑事系に限らず、ほぼ例外なく竹崎氏と関係の深い裁判官で占められている。》

(書評2)

最高裁長官の竹崎博允(ひろのぶ)氏が7月7日の定年を待たずに3月末で退官を決めたと報じられたのは2月27日であった。

その理由を最高裁は「健康上の理由」としているというがそれをまともに信じる者はいないだろう。

竹崎氏の突然の辞任の裏にあるものは何か。

私は最近刊行された「絶望の裁判所」(講談社現代新書)がその理由ではないかと思っている。

この本は元最高裁調査官の瀬木比呂志という人が書いた前代未聞の最高裁判所に対する告発書である。

とりわけ裁判員裁判制度の導入や検察審査会の権限強化などを骨子とする司法制度改革を進めた張本人である竹崎最高裁長官の

人事権の濫用を糾弾した告発書だ。

その衝撃は、私がこれまで読んだどの告発書から受けた衝撃よりもはるかに大きい。

この告発書で書かれている数々が事実なら、竹崎長官はその職にとどまることは出来ないだろう。

いうまでもなく最高裁はこの国の司法の頂点に立ってこの国の司法を牛耳って来た。

その司法の前にはこの国の国民はもとより政治家さえも逆らえない。

それほど最高裁は絶大な権限を持ち、だからこそ最高裁批判は誰もできない「聖域」だ。

その最高裁を竹崎という一人の司法官僚がここまで牛耳っていたのだ。

これほどの反国民的な事はない。 その闇が瀬木比呂志という勇気ある一人の元裁判官によって容赦なく暴かれた。

この本が世に広く知られるようになると竹崎氏は最高裁長官としてとどまっていられないだろう。

その前に辞めたとしても不思議ではない。 最高裁を怒らせてはまずいといわんばかりにメディアは「絶望の裁判所」の書評を書かない。

そう思っていたらきのうの日刊ゲンダイ(3月3日号)が書いた。

これをきっかけにこの本の存在が広く国民に知られることを期待する。竹崎最高裁長官が退官する3月末までにはまだ日がある。

竹崎長官を国会に参考人招致する勇気ある政治家が出てこなければウソだ(了)

※「集団的自衛権」「秘密保護法」次々と悪法が設立されようとして、市民の戦争動員が既に始まっています。

発端の一つが司法制度改革であり裁判員制度への動員ではなかったのでしょうか。

真に戦争に反対し憲法を守るのではあれば当時この制度に反対しなかった一部の「護憲派」の人も含め今からでも遅くはありません、

この制度を葬り去るべきではないでしょうか。

http://blog.goo.ne.jp/admin/newentry/#

http://blog.goo.ne.jp/admin/newentry/#