2011年9月22日(木)

「関東ふれあいの道」(茨城)を踏破したメンバーから、次の目標として”「旧水戸街道」を歩く”

が候補に上がり、今回の企画になった。

日本橋から水戸城中までの約120Kmを毎月1回歩こう、というものである。

第7回のこの日、牛久宿(牛久駅)から土浦宿(土浦駅)までの約14.8Kmを歩いた。

牛久駅改札口に集まった参加者は、9名だ。

8時10分、出発!!

国道6号線を進む。

台風一過、からりと晴れあがり、気持ちが良い。

出発して10分ほどで牛久市田宮町の薬師寺の看板が見えてきた。

この看板は車で通るときは見落とし勝ちだ。

国道6号はよく通るが初めて知ったという人も多い。

田宮山薬師寺の山門を入る。

先ずはこの日の無事をお参りして・・・

由良国繁が建立した七観音八薬師の一つと云われている。

弘仁七年(816)徳一和尚の開基と伝えられるが、幕末の頃より100年以上も無住となり、荒廃したそうだ。

しかし、不思議な霊験により、現代に蘇ったそうである。

永い眠りから覚めた め(心眼)の薬師様として崇敬されている、とのこと。

本堂の前に建てられている鐘楼の四隅には四天王像(4人の守護神)が護っている。

(東方持国天、西方広目天、南方増長天、北方多聞天を四天王という)

これは、広目天である。

国道6号との合流点付近。

国道408号交差点

猪子町の淡水真珠専門店「明恒パール」に寄ろうとしたが、見学は10時からとのこと。

まだ8時50分を少し過ぎたばかりなので、またの機会に立ち寄ることにした。

霞ヶ浦・新利根川で養殖した淡水真珠の専門店である。

猪子町集会所入口に地蔵尊があった。

右側の地蔵尊は、体中にぐるぐると布が巻きつけられており、”縛られ地蔵”と云われている。

”縛られ地蔵”の由縁は、享保年間、吉宗、大岡越前時代の話である。

呉服問屋の手代が南蔵院前を通りかかった時、一休みしようと背負っていた反物をお地蔵様の横に置いて休んだところ、

うっかり寝入ってしまい、目覚めた時に大事な反物が無くなっていることに気がついた。手代はあわてて奉行所へ駆け込んだ。

大岡越前は『門前に立ちながら盗人の所業を見逃すとは、不届きせんばんな地蔵である。その地蔵を召し捕って参れ』と命じ、

縄で縛られた地蔵様が台八車に乗せられ奉行所に召し上げられた。その様子を見た江戸市民は大変な騒ぎ。

江戸中にその話が広がり、前代未聞の地蔵様の詮議を見物しようと、我れ先にと奉行所の白洲になだれ込んだ。

ところが大岡越前は集まった民衆に対して『天下の奉行所をなんと心得る。野次馬連中に木綿一反の過料を申し渡す』と鶴の一声。

やがて山と積まれた反物の中に盗品が紛れ込んでいるのが判り、吟味の末、盗人はお縄となり『これにて一件落着』

以来、お地蔵様に荒縄を巻いて願をかけると願いが叶うと伝えられる、そうな

圏央道を通過

早期の全線開通が期待される。

ひたちの牛久駅を通過

駅ホームの真下にトンネルがあり、車が通っている。

ひたちの牛久駅を過ぎてほどなく、左側が土浦市の荒川沖一里塚、右側が牛久市の中根一里塚が見えてきた。

江戸日本橋から17番目の一里塚である。

道の両側に一里塚が向かい合ってあるのは珍しい。

草ぼうぼうの荒川沖一里塚の案内板に見入る。

道路反対側の中根一里塚が気になる?

中根一里塚は、綺麗に草が刈られた状態になっている。

この日は彼岸の入り、荒川沖一里塚も草くらい刈れば良かったのに。

土浦市荒川沖の住民としては、ちょっと気になる。

荒川沖南区交差点

我が家はここから約1Km未満のところにあり、この辺りは散歩コースのひとつだ。

交差点を右に曲がって直ぐ小さな八幡神社がある。

この辺りの氏子代表が寄進した社とある。

乙戸川を越えると荒川沖宿である。

昨日の台風15号の影響で水かさが増えている。

旧荒川沖宿の道

管理者がこの地に移り住んで約30年になるが、その頃に比べ店も少なくなり、寂しくなったような気がする。

荒川沖駅近くの宇野家住宅の重厚な塀がかつての宿場町を思い起こさせる。

こちらは、旅籠佐野屋

藁葺屋根が当時を偲ばせる。

こちらは何屋だったのだろうか?

この家は、聞くところによるとこの辺りの地主の屋敷とのこと。

学園東大通り交差点

相変わらず交通量が多い。

「ジョイフル本田荒川沖店」に立ち寄り、体調を整える。

中村南4丁目交差点を右方向に進むと旧中村宿である。

旧中村宿の通りだが、当時を思い起こさせるものは何も残されていない。

”日先大神道これより十二丁”と刻まれている。

日先神社はここから東へ進み、常磐線を通り過ぎた約1.3Km先にある。

原の前一里塚辺り。

一か月前に松林の中を探してみたが、一里塚跡を見つけることは出来なかった。

原の前交差点を斜めに横切って真直ぐ東小学校方面へ進む。

道路の左側に墓地があり、その脇にたくさんの石仏が並んでいた。

石仏の傍らには二つの道祖神が。

花室川を渡ると、左側に「大聖寺」(土浦大師)の入口がある。

大聖寺の参道

入口の門柱には土浦大師不動尊 羽黒山大聖寺と刻まれている。

参道を進むと藁葺屋根の山門がある。

薬医門型式で貞享二年(1685)土浦城主・松平信興の寄進、とのこと。

土浦市指定文化財となっている。

さらに進むと四脚門が。

創建は応安二年(1369)の祐尊代と伝えられている。

こちらも土浦市指定文化財となっている。

土浦市指定名木・古木の「大聖寺の傘松」

樹種は黒松で、樹高2.8m。

東西6.3m、南北6.1mと見事な葉張りである。

本堂へお参り

本堂「大聖殿」は、昭和六十年に落慶したもの。

大聖寺の境内には、四国八十八か所の御本尊が祀られている。

全てを巡ると八十八か所をお参りしたのと同じ御利益があると云う。約1.5Km、30分ほどで回れる。

境内で弁当でもと思い、社務所に確認すると、やんわりと断られた。

彼岸なので参拝客が多いのが、その理由だ。『ごもっともです』

まだ11時を少し回ったばかり。時間に余裕があるので、近くの公園へ移動することにした。

大聖寺から10分ほど離れた永国団地の公園で弁当を広げた。

12時ちょうど、旧水戸街道へ戻り、土浦宿を目指す。

永国の坂辺り。

土浦バイパスを跨ぐ。

天川団地交差点の手前辺り。

馬頭観世音の石柱

ここから布施街道の分岐点となっている。

布施街道は、柏市の根戸で旧水戸街道と別れ、布施弁天、七里ヶ渡で利根川を渡り、茨城県に入り取手市戸頭、守谷市、

伊奈町板橋(板橋不動尊)、つくば市谷田部、土浦市中高津で再び旧水戸街道と合流するまでの道を布施街道と呼んでいた。

旧水戸街道のバイパスとして、享保十五年(1730) の頃開かれたという。

国立病院入口交差点を右方向へ。

下高津の道標

旧水戸街道下高津の坂の中ほど、坂東街道との分岐点にある。

享保十八年(1733)に東崎町女人講の人々によって建てられた。

道標には「右江戸道」「左なめ川 阿ば道」とあるとのことだが読むのが困難な状態である。

市指定文化財史跡となっている。

下高津の道標の直ぐ先に愛宕神社があったので、立ち寄ることにした。

下高津の愛宕神社は、平貞盛によって開かれたとされている。

戦国時代になると、菅谷氏が崇敬し、江戸時代になると土屋氏が崇敬した。

愛宕神社に隣接して常福寺が建てられている。

常福寺は平安時代初期に最澄の弟子天台僧最仙の開基と伝えられる。

後に真言宗に改宗して現代に続いている。

本尊の木造薬師如来座像は平安末期(十二世紀)頃の作で、国の重要文化財に指定されている。

境内には天然記念物の大銀杏がそびえていた。

この木は雌株で、樹齢は約400年と推定されている。

木の回りには昨日の台風15号で大量の銀杏が落ちていた。

常福寺の墓地公園(もみじ園)からの見晴しが素晴らしい。

美しい姿を見せる筑波山

右には土浦市街が一望できる。

銭亀橋を渡ると、土浦宿(土浦市街地)だ。

桜川は台風15号の雨で大幅に水かさが増えていた。

桜川はもともと土浦の街の真ん中を流れていたが、洪水を避けるため、大曲付近から現水路に切り替えられた。

五百数十年前のことである。

銭亀橋は、昔は木製の太鼓橋だったそうである。

橋の袂に銭亀橋の碑がある。

土浦宿に入り、街道沿いにはいくつもの古い建造物が見られるが、ここでは街道沿いの主なものを紹介する。

東光寺南門土塁跡のそば、県道24号線の大町交差点に土浦城南門跡がある。

享保十二年(1727)に大町が築かれるまではこの地が土浦城の南端であった。

東光寺瑠璃光殿

東光寺は、慶長十二年(1607)、心庵春伝(しんあんしゅんでん)によって開かれたと伝えられる。

朱塗りの建物は瑠璃光殿(るりこうでん)と呼ばれる薬師堂で、市指定文化財になっている。

等覚寺鐘楼

等覚寺境内には常陸三古鐘のひとつに数えられている国指定重要文化財の銅鐘がる。

関東に現存する最古の梵鐘と云われている。

等覚寺の黒松

土浦市指定名木・古木の「等覚寺の黒松」

樹種は黒松で、樹高4.6m。

東西8.9m、南北10.3mと見事な枝張りである。

まちかど蔵の通りを進む。

蔵造りの商家らしき建物を見ることができる。

土浦宿は江戸から十八里半の距離にあり、千住から十一番目の宿場町であった。

土浦宿の旧商家の蔵(その1)

土浦宿には、大町、田宿町、中城町からなる中城分の町と、

本町、中町、田町、横町からなる東崎分の町があり、それぞれに名主が置かれていた。

土浦宿の旧商家の蔵(その2)

本陣は本町の大塚家と大田家・山口家が務めていた。

土浦宿の旧商家の蔵(その3)

この本陣を中心に旅籠・問屋・商人宿・船宿・茶屋・商家などが軒を連ねていた。

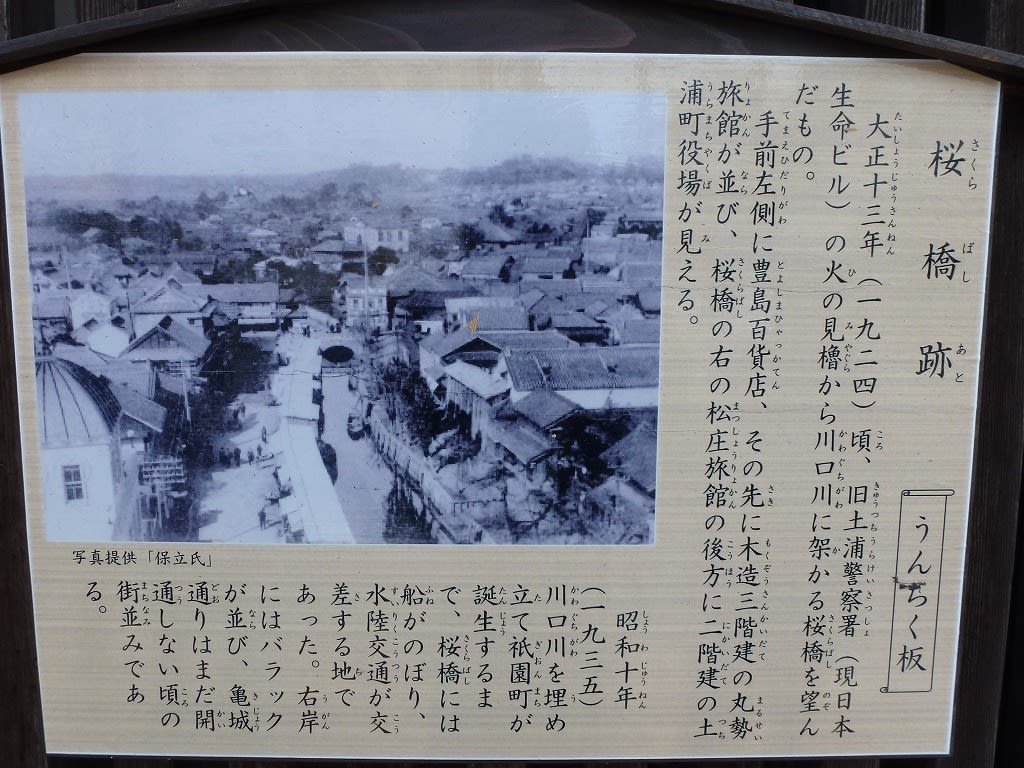

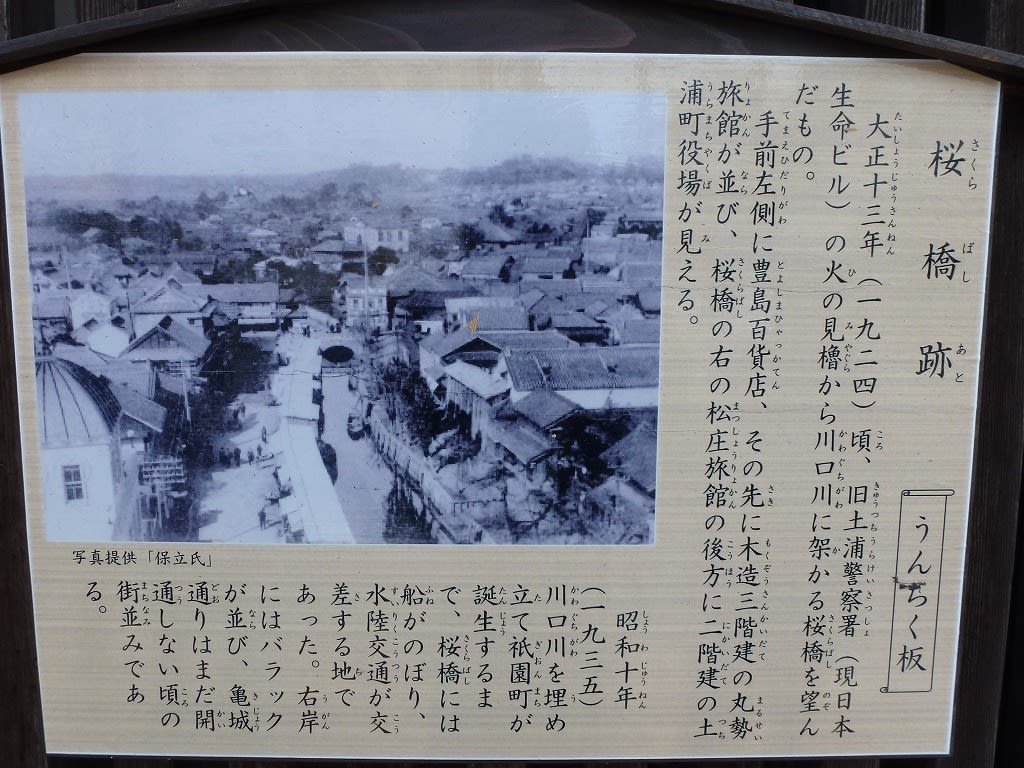

天ぷら屋「ほたて」の”うんちく板”に見入る。

大正十三年(1924)当時の亀城通りがまだ開通していない頃の町並みの写真

かつてはこの店の前に川(川口川)があり、橋があったのだ。

川口川は、土浦城縄張り図から推察すると、土浦城の堀と霞ヶ浦を結ぶ運河のようなものと思われる。

店の角には”桜橋”の一部が残されていた。

”土浦町道路元標”の碑も並んであった。

旧中城町の退筆塚不動院(たいひつづかふどういん)脇の狭い道を抜け・・・

水戸家庭裁判所土浦支部の前を通り過ぎると・・・

土浦城二の丸跡の旧前川口門に行きあたる。

説明板によると、

旧前川口門は高麗門の形式で、江戸時代末期の建築である。

武家屋敷であった多計郭(たけくるわ)と町屋の間を仕切る「前川口門」だったと云われている。

明治十八年(1885)土浦戸帳役場の門として、さらに大正九年(1920)には等覚寺山門として移され、

昭和五十六年(1981)、寺の寄贈を受けて、土浦城内の二の丸入口に当る二之門のあったこの位置に移築された。

昭和46年に土浦市の文化財として指定されている。

堀の中のこんもりしたところが土浦城本丸跡である。

本丸表門の太鼓櫓門を城内から見たところ。

復元の西隅櫓も3.11東日本大地震で壁にひびが入っていた。

本丸跡では、土浦警察署員と思しき人達が「秋の交通安全」運動を行っているところだった。

今年は9月21日(水)から30日(金)まで秋の全国交通安全運動が実施される。

この日のゴールは、土浦城までとし、いったんここで解散とした。

土浦駅に向かう前に一休み。

一息入れ、土浦駅へ向かった。

駅前のイトーヨーカ堂

土浦駅に到着した。

『今日は大変お疲れ様でしたっ!』

台風15号の関東地方直撃に実施するかどうか悩まされたが、朝には台風一過後のお日様が顔を見せてくれたのは幸運だった。

それまでの真夏のような暑さも和らぎ、爽やかなウォーキング日和となった。

おかげで、牛久から土浦までを無事歩き通すことができて、ホっとしている。

次回は、土浦駅から石岡駅までで、この日よりも距離は長い。

何とか頑張って歩きたいものである。

”ウマさんの「旧水戸街道を歩く」の目次”に戻る。

「関東ふれあいの道」(茨城)を踏破したメンバーから、次の目標として”「旧水戸街道」を歩く”

が候補に上がり、今回の企画になった。

日本橋から水戸城中までの約120Kmを毎月1回歩こう、というものである。

第7回のこの日、牛久宿(牛久駅)から土浦宿(土浦駅)までの約14.8Kmを歩いた。

牛久駅改札口に集まった参加者は、9名だ。

8時10分、出発!!

国道6号線を進む。

台風一過、からりと晴れあがり、気持ちが良い。

出発して10分ほどで牛久市田宮町の薬師寺の看板が見えてきた。

この看板は車で通るときは見落とし勝ちだ。

国道6号はよく通るが初めて知ったという人も多い。

田宮山薬師寺の山門を入る。

先ずはこの日の無事をお参りして・・・

由良国繁が建立した七観音八薬師の一つと云われている。

弘仁七年(816)徳一和尚の開基と伝えられるが、幕末の頃より100年以上も無住となり、荒廃したそうだ。

しかし、不思議な霊験により、現代に蘇ったそうである。

永い眠りから覚めた め(心眼)の薬師様として崇敬されている、とのこと。

本堂の前に建てられている鐘楼の四隅には四天王像(4人の守護神)が護っている。

(東方持国天、西方広目天、南方増長天、北方多聞天を四天王という)

これは、広目天である。

国道6号との合流点付近。

国道408号交差点

猪子町の淡水真珠専門店「明恒パール」に寄ろうとしたが、見学は10時からとのこと。

まだ8時50分を少し過ぎたばかりなので、またの機会に立ち寄ることにした。

霞ヶ浦・新利根川で養殖した淡水真珠の専門店である。

猪子町集会所入口に地蔵尊があった。

右側の地蔵尊は、体中にぐるぐると布が巻きつけられており、”縛られ地蔵”と云われている。

”縛られ地蔵”の由縁は、享保年間、吉宗、大岡越前時代の話である。

呉服問屋の手代が南蔵院前を通りかかった時、一休みしようと背負っていた反物をお地蔵様の横に置いて休んだところ、

うっかり寝入ってしまい、目覚めた時に大事な反物が無くなっていることに気がついた。手代はあわてて奉行所へ駆け込んだ。

大岡越前は『門前に立ちながら盗人の所業を見逃すとは、不届きせんばんな地蔵である。その地蔵を召し捕って参れ』と命じ、

縄で縛られた地蔵様が台八車に乗せられ奉行所に召し上げられた。その様子を見た江戸市民は大変な騒ぎ。

江戸中にその話が広がり、前代未聞の地蔵様の詮議を見物しようと、我れ先にと奉行所の白洲になだれ込んだ。

ところが大岡越前は集まった民衆に対して『天下の奉行所をなんと心得る。野次馬連中に木綿一反の過料を申し渡す』と鶴の一声。

やがて山と積まれた反物の中に盗品が紛れ込んでいるのが判り、吟味の末、盗人はお縄となり『これにて一件落着』

以来、お地蔵様に荒縄を巻いて願をかけると願いが叶うと伝えられる、そうな

圏央道を通過

早期の全線開通が期待される。

ひたちの牛久駅を通過

駅ホームの真下にトンネルがあり、車が通っている。

ひたちの牛久駅を過ぎてほどなく、左側が土浦市の荒川沖一里塚、右側が牛久市の中根一里塚が見えてきた。

江戸日本橋から17番目の一里塚である。

道の両側に一里塚が向かい合ってあるのは珍しい。

草ぼうぼうの荒川沖一里塚の案内板に見入る。

道路反対側の中根一里塚が気になる?

中根一里塚は、綺麗に草が刈られた状態になっている。

この日は彼岸の入り、荒川沖一里塚も草くらい刈れば良かったのに。

土浦市荒川沖の住民としては、ちょっと気になる。

荒川沖南区交差点

我が家はここから約1Km未満のところにあり、この辺りは散歩コースのひとつだ。

交差点を右に曲がって直ぐ小さな八幡神社がある。

この辺りの氏子代表が寄進した社とある。

乙戸川を越えると荒川沖宿である。

昨日の台風15号の影響で水かさが増えている。

旧荒川沖宿の道

管理者がこの地に移り住んで約30年になるが、その頃に比べ店も少なくなり、寂しくなったような気がする。

荒川沖駅近くの宇野家住宅の重厚な塀がかつての宿場町を思い起こさせる。

こちらは、旅籠佐野屋

藁葺屋根が当時を偲ばせる。

こちらは何屋だったのだろうか?

この家は、聞くところによるとこの辺りの地主の屋敷とのこと。

学園東大通り交差点

相変わらず交通量が多い。

「ジョイフル本田荒川沖店」に立ち寄り、体調を整える。

中村南4丁目交差点を右方向に進むと旧中村宿である。

旧中村宿の通りだが、当時を思い起こさせるものは何も残されていない。

”日先大神道これより十二丁”と刻まれている。

日先神社はここから東へ進み、常磐線を通り過ぎた約1.3Km先にある。

原の前一里塚辺り。

一か月前に松林の中を探してみたが、一里塚跡を見つけることは出来なかった。

原の前交差点を斜めに横切って真直ぐ東小学校方面へ進む。

道路の左側に墓地があり、その脇にたくさんの石仏が並んでいた。

石仏の傍らには二つの道祖神が。

花室川を渡ると、左側に「大聖寺」(土浦大師)の入口がある。

大聖寺の参道

入口の門柱には土浦大師不動尊 羽黒山大聖寺と刻まれている。

参道を進むと藁葺屋根の山門がある。

薬医門型式で貞享二年(1685)土浦城主・松平信興の寄進、とのこと。

土浦市指定文化財となっている。

さらに進むと四脚門が。

創建は応安二年(1369)の祐尊代と伝えられている。

こちらも土浦市指定文化財となっている。

土浦市指定名木・古木の「大聖寺の傘松」

樹種は黒松で、樹高2.8m。

東西6.3m、南北6.1mと見事な葉張りである。

本堂へお参り

本堂「大聖殿」は、昭和六十年に落慶したもの。

大聖寺の境内には、四国八十八か所の御本尊が祀られている。

全てを巡ると八十八か所をお参りしたのと同じ御利益があると云う。約1.5Km、30分ほどで回れる。

境内で弁当でもと思い、社務所に確認すると、やんわりと断られた。

彼岸なので参拝客が多いのが、その理由だ。『ごもっともです』

まだ11時を少し回ったばかり。時間に余裕があるので、近くの公園へ移動することにした。

大聖寺から10分ほど離れた永国団地の公園で弁当を広げた。

12時ちょうど、旧水戸街道へ戻り、土浦宿を目指す。

永国の坂辺り。

土浦バイパスを跨ぐ。

天川団地交差点の手前辺り。

馬頭観世音の石柱

ここから布施街道の分岐点となっている。

布施街道は、柏市の根戸で旧水戸街道と別れ、布施弁天、七里ヶ渡で利根川を渡り、茨城県に入り取手市戸頭、守谷市、

伊奈町板橋(板橋不動尊)、つくば市谷田部、土浦市中高津で再び旧水戸街道と合流するまでの道を布施街道と呼んでいた。

旧水戸街道のバイパスとして、享保十五年(1730) の頃開かれたという。

国立病院入口交差点を右方向へ。

下高津の道標

旧水戸街道下高津の坂の中ほど、坂東街道との分岐点にある。

享保十八年(1733)に東崎町女人講の人々によって建てられた。

道標には「右江戸道」「左なめ川 阿ば道」とあるとのことだが読むのが困難な状態である。

市指定文化財史跡となっている。

下高津の道標の直ぐ先に愛宕神社があったので、立ち寄ることにした。

下高津の愛宕神社は、平貞盛によって開かれたとされている。

戦国時代になると、菅谷氏が崇敬し、江戸時代になると土屋氏が崇敬した。

愛宕神社に隣接して常福寺が建てられている。

常福寺は平安時代初期に最澄の弟子天台僧最仙の開基と伝えられる。

後に真言宗に改宗して現代に続いている。

本尊の木造薬師如来座像は平安末期(十二世紀)頃の作で、国の重要文化財に指定されている。

境内には天然記念物の大銀杏がそびえていた。

この木は雌株で、樹齢は約400年と推定されている。

木の回りには昨日の台風15号で大量の銀杏が落ちていた。

常福寺の墓地公園(もみじ園)からの見晴しが素晴らしい。

美しい姿を見せる筑波山

右には土浦市街が一望できる。

銭亀橋を渡ると、土浦宿(土浦市街地)だ。

桜川は台風15号の雨で大幅に水かさが増えていた。

桜川はもともと土浦の街の真ん中を流れていたが、洪水を避けるため、大曲付近から現水路に切り替えられた。

五百数十年前のことである。

銭亀橋は、昔は木製の太鼓橋だったそうである。

橋の袂に銭亀橋の碑がある。

土浦宿に入り、街道沿いにはいくつもの古い建造物が見られるが、ここでは街道沿いの主なものを紹介する。

東光寺南門土塁跡のそば、県道24号線の大町交差点に土浦城南門跡がある。

享保十二年(1727)に大町が築かれるまではこの地が土浦城の南端であった。

東光寺瑠璃光殿

東光寺は、慶長十二年(1607)、心庵春伝(しんあんしゅんでん)によって開かれたと伝えられる。

朱塗りの建物は瑠璃光殿(るりこうでん)と呼ばれる薬師堂で、市指定文化財になっている。

等覚寺鐘楼

等覚寺境内には常陸三古鐘のひとつに数えられている国指定重要文化財の銅鐘がる。

関東に現存する最古の梵鐘と云われている。

等覚寺の黒松

土浦市指定名木・古木の「等覚寺の黒松」

樹種は黒松で、樹高4.6m。

東西8.9m、南北10.3mと見事な枝張りである。

まちかど蔵の通りを進む。

蔵造りの商家らしき建物を見ることができる。

土浦宿は江戸から十八里半の距離にあり、千住から十一番目の宿場町であった。

土浦宿の旧商家の蔵(その1)

土浦宿には、大町、田宿町、中城町からなる中城分の町と、

本町、中町、田町、横町からなる東崎分の町があり、それぞれに名主が置かれていた。

土浦宿の旧商家の蔵(その2)

本陣は本町の大塚家と大田家・山口家が務めていた。

土浦宿の旧商家の蔵(その3)

この本陣を中心に旅籠・問屋・商人宿・船宿・茶屋・商家などが軒を連ねていた。

天ぷら屋「ほたて」の”うんちく板”に見入る。

大正十三年(1924)当時の亀城通りがまだ開通していない頃の町並みの写真

かつてはこの店の前に川(川口川)があり、橋があったのだ。

川口川は、土浦城縄張り図から推察すると、土浦城の堀と霞ヶ浦を結ぶ運河のようなものと思われる。

店の角には”桜橋”の一部が残されていた。

”土浦町道路元標”の碑も並んであった。

旧中城町の退筆塚不動院(たいひつづかふどういん)脇の狭い道を抜け・・・

水戸家庭裁判所土浦支部の前を通り過ぎると・・・

土浦城二の丸跡の旧前川口門に行きあたる。

説明板によると、

旧前川口門は高麗門の形式で、江戸時代末期の建築である。

武家屋敷であった多計郭(たけくるわ)と町屋の間を仕切る「前川口門」だったと云われている。

明治十八年(1885)土浦戸帳役場の門として、さらに大正九年(1920)には等覚寺山門として移され、

昭和五十六年(1981)、寺の寄贈を受けて、土浦城内の二の丸入口に当る二之門のあったこの位置に移築された。

昭和46年に土浦市の文化財として指定されている。

堀の中のこんもりしたところが土浦城本丸跡である。

本丸表門の太鼓櫓門を城内から見たところ。

復元の西隅櫓も3.11東日本大地震で壁にひびが入っていた。

本丸跡では、土浦警察署員と思しき人達が「秋の交通安全」運動を行っているところだった。

今年は9月21日(水)から30日(金)まで秋の全国交通安全運動が実施される。

この日のゴールは、土浦城までとし、いったんここで解散とした。

土浦駅に向かう前に一休み。

一息入れ、土浦駅へ向かった。

駅前のイトーヨーカ堂

土浦駅に到着した。

『今日は大変お疲れ様でしたっ!』

台風15号の関東地方直撃に実施するかどうか悩まされたが、朝には台風一過後のお日様が顔を見せてくれたのは幸運だった。

それまでの真夏のような暑さも和らぎ、爽やかなウォーキング日和となった。

おかげで、牛久から土浦までを無事歩き通すことができて、ホっとしている。

次回は、土浦駅から石岡駅までで、この日よりも距離は長い。

何とか頑張って歩きたいものである。

”ウマさんの「旧水戸街道を歩く」の目次”に戻る。