2012年1月4日(水)

「KDD遊歩会」の定例ウォーキングに参加した。

今年最初のウォーキングは、東京隅田区の 隅田川七福神巡り である。

江戸文化年間(1804~1817)に開闢(かいびゃく)された隅田川七福神は、七福神巡りの始まりとされる。

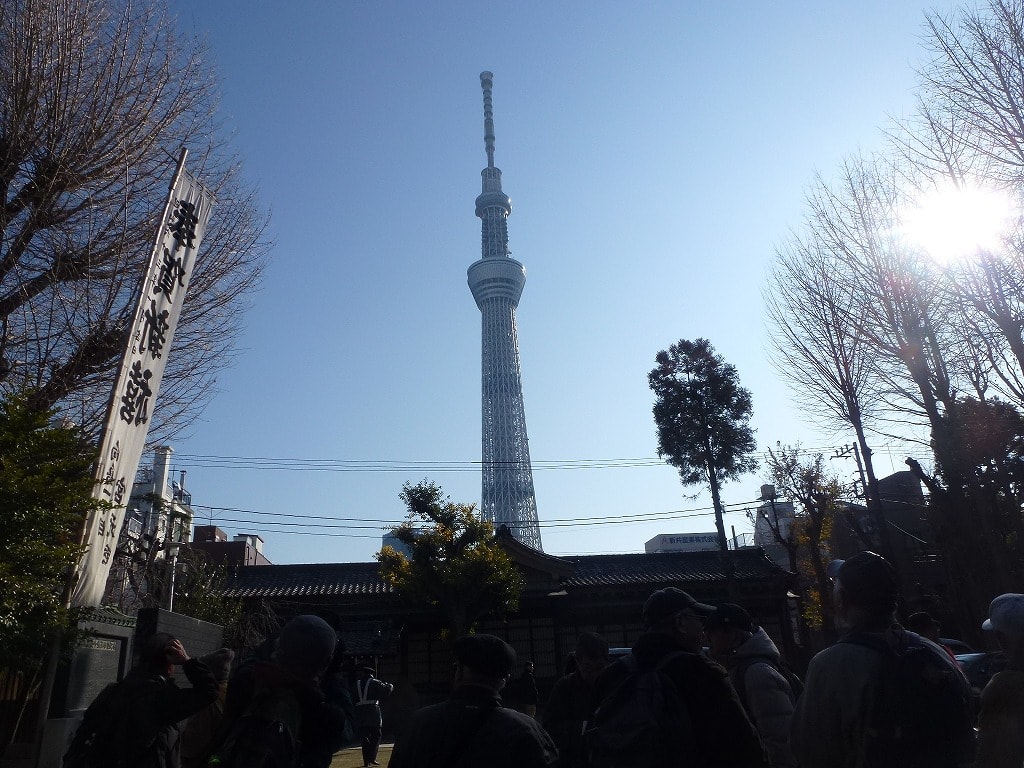

集合場所は東武伊勢崎線業平橋(なりひらばし)駅前。ご存じスカイツリーの駅だ。

スカイツリーは5月22日にオープンされるが、駅名もその頃から「とうきょうスカイツリー」に変わることになっている。

年の初めとあって、参加者は30名余り。お孫さんと一緒に、という人も。

コース説明がなされ、9時35分に出発。

先ずは完成間近のスカイツリーを観て行くことに。

駅前の橋の上から望む運河も整備が済んだようだ。

業平橋?から見たスカイツリー。

あまりにも高すぎて、この位置から人を入れててっぺんまで写すのは無理というもの。

首が疲れる。

外観は完成し、今は内部の仕上げの最中である。

5月22日のオープンを待ち遠しく思っている人も多い。

向島1丁目辺りの横断歩道を渡る。

LAWSON STORE 100で主催者が何やら仕入れる間しばし待ちタイム。

主催者からワンカップが配られた。正月恒例の祝酒である。

今夜の晩酌にでもいただくことにしよう。

LAWSON STORE 100ということは、これ105円?

最初に詣でたのは、隅田川沿い言問橋袂の「牛嶋神社」

LAWSON STORE 100の斜め向かいになる。

「隅田川七福神」ではないが、正月恒例の記念撮影のために寄って行くとのこと。

何度かこの前を通ってはいるが、神社内に入るのは初めてである。

本殿前には全国でも数少ない、明神鳥居の両脇に小さい鳥居(袖鳥居)をつけた三輪鳥居(みわどりゐ)がある。

本殿は、東都屈指の大社殿と云われている。

古くは本所区向島須崎町七十八番地(向島・長命寺の近く)にあったが、

関東大震災後に現在の位置に移された。

東京大空襲での類焼も免れ、東都随一といわれる総桧権現造りの社殿は昔のままの姿をみせている。

この日の安全と一年を無事に歩けるようにお参りして行く。

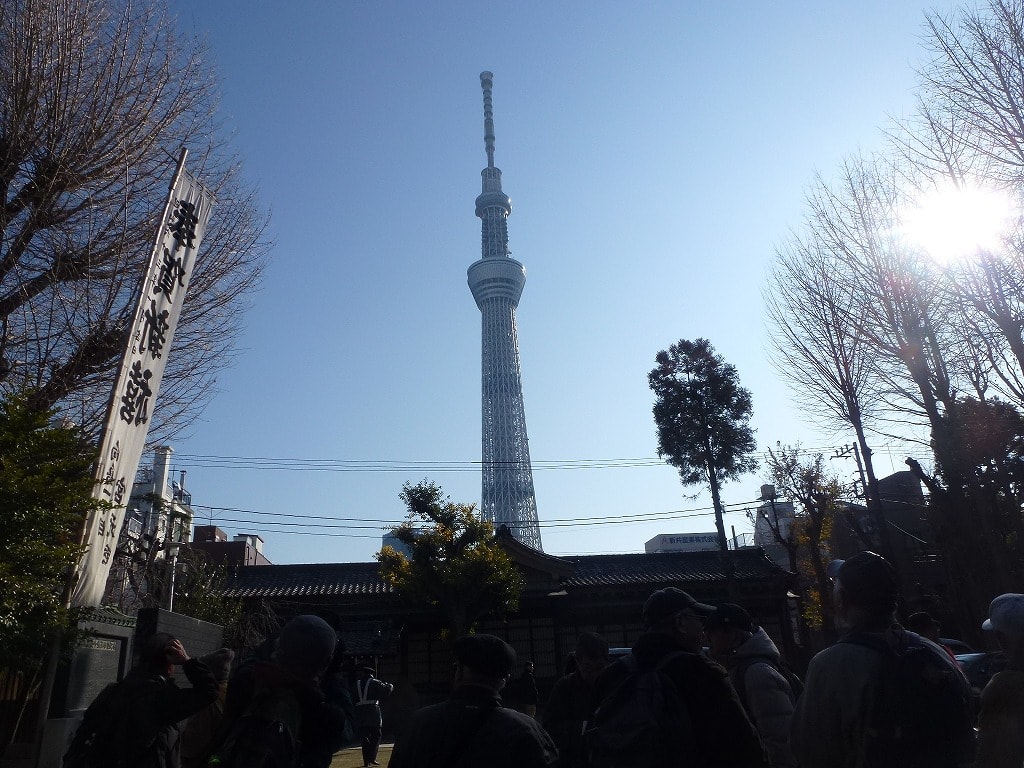

牛嶋神社から見たスカイツリー

隅田公園内の池をバックに記念撮影し、

次回のコース案内(青梅の梅園巡り)が行われ・・・

日本画が趣味と言う横井さんから自作の「龍」の絵がお孫さんや年男の皆さんに配られた。

「隅田川七福神」巡りの最初は、三囲神社(みめぐりじんじゃ)だ。

三井寺の僧源慶が弘法大師創建の由来を持つ荒れた祠を再建したとき、出土した神像の周りを

白狐が現れ三回巡り、消え去ったことから「みめぐり」の名が起こったとされる。

三囲神社本殿

三囲神社の境内別院には、隅田川七福神のうち恵比寿神・大國神が祀られている。

恵比寿神・大黒神は、越後家(現三越)に祀られていたもの、だそうだ。

神社境内の狛犬のそばにライオン像がおかれている。

かつては池袋三越百貨店店頭に設置されていたもので、同店の閉店に伴い、

神社からの申し出により、2009年に三越から奉納された。

見番通りの「向嶋墨堤組合」前

見番通りは言問橋東交差点より北に伸びる700m程の道路を云う。

高級「料亭」と「置屋」が合併・統合し、「向嶋墨堤組合」として

花街(花柳界)全般の総合的な情報管理を行っている。

芸妓数は100名以上を誇り、今なお伝統文化を守っている。

弘福寺の山門はちょっと変わっている。今までこのような山門は見たことがない。

それも道理で、弘福寺は黄檗宗(おうばくしゅう)大本山、宇治の黄檗山万福寺の末寺で、

中国風の特色を持つ禅宗建物だったのだ。

弘福寺は布袋尊を祀っている。

布袋尊は、七福神の中で唯一実在した中国の禅僧で、弥勒菩薩の再来とも云われる。

弘福寺のほぼ正面に天丼の店がある。

どんな天丼なのか、寄って食べてみたい気もする。

弁財天を祀った長命寺は、弘福寺のすぐ北隣にあった。

三代将軍家光が鷹狩の途中の腹痛を、寺内の井戸水で薬を服用し快癒したことから、

長命水の名をいただき、寺号も”長命寺”としたそうだ。

弁財天は河(水)の神ということから、蛇がお使いとして選ばれ、

巳の日に参拝する風習が生まれた、と云う。

芭蕉の雪見の句碑

芭蕉の句碑は、全国で1,500余を数えると云われるが、その中でもこの雪見の句は、

最もすぐれた一つと云われている、とのこと。

「いざさらば 雪見にころぶ所まで」

隅田川沿いの門前の「桜もち」は有名で、

「山本や」が三百年近く江戸の味を今に伝えている。

こちらの「言問団子」も有名だそうだ。

隅田川川下方面を望む。

反対側の川上方面を見たところ。

首都高6号線の下を通り・・・

堤通公園手前を右に曲がり、墨堤通りに出たところで、

正面に子育地蔵尊が。しかし、ここには寄らずに白髭神社へ向かった。

白髭神社近くの車道脇には”はとバス”が停まっている。

”はとバス”で「七福神巡り」のようだ。

白髭神社(しらひげじんじゃ)は、大勢の参拝客で賑わっていた。

祭神の猿田彦命は、道案内の守り神ということから、

お客を案内する千客万来、商売繁盛の信仰が生まれた、とのこと。

白髭神社の「寿老神」

隅田川七福神の中でなかなか見つからなかった寿老人を、白い髭の長寿の神様として

白髭大明神にあてたことから、「神」としている、そうである。

十三番神輿

嘉永元年(1848)の造りで、重さは300貫(約1,150Kg)あるそうだ。

実に立派な神輿である。

十三番神輿の隣に八番神輿が鎮座している。

明治十二年(1879)の作で、80貫(約300Kg)とのこと。

白髭神社から細い道を進んで行くと、「向島百花園」がある。

文化元年(1804)に開かれた百花園に集まる町民文化を代表する文化人達の発案で

「隅田川七福神巡り」が始まった、とされる。

福禄寿尊像は、開祖佐原鞠塢(きくう)が百花園の草花にちなみ、

本草の神として愛蔵し、信仰していたもの。

参拝が終わった人達が休んでいる処。

甘酒(300円)で正月気分を味わう。

毘沙門天を祀っている多聞寺は、ここからやや離れていることから、「友歩会」としては参拝を省略し、

東武伊勢崎線の東向島駅へ向かって、そこで解散、とのこと。

自分は、東武伊勢崎線で北千住に向かうため、多聞寺は途中になることから、

ここで皆さんと別れて、一人で多聞寺に向かうことにした。

向島百花園横の明治通りから、白髭橋東詰交差点を右に曲がり、墨東通りを北へ進む。

「隅田川七福神巡り」の看板がところどころにあるので安心して歩ける。

都営白髭東アパート群

「隅田川七福神巡り」の看板に案内されて歩くこと25分、多聞寺に到着した。

多聞寺は毘沙門天を祀っている。

本尊の毘沙門天は弘法大師の作と伝えられる。

昔、村人達は、本堂の前に棲む狸の悪戯に悩んでいた。

その村人を毘沙門天門下の禅尼師童子が狸を懲らしめ救ったという伝説が伝わる。

映画人の碑

「映画を愛し、平和と民主主義を支えた人々の墓碑の会」が1992年に建立したもの。

裏面には、数多くの映画監督や役者の名前が刻まれている。

今井正や新藤兼人・音羽信子、片岡千恵蔵、嵐寛寿郎などの名を見ることができる。

これで一応「隅田川七福神」を巡ったことになる。

後は東武伊勢崎線の堀切駅へ向かうだけである。

東武電車の特急スペーシアが走り去っていった。

隅田川と荒川を結ぶ運河には、歩道橋が架けられていた。

この橋を渡りきったところが堀切駅になる。

堀切駅に到着。

急にお腹が空いてきた。北千住で何か美味いものでも食って帰ることにしよう。

”ウマさんの「KDD友歩会」の目次”

「KDD遊歩会」の定例ウォーキングに参加した。

今年最初のウォーキングは、東京隅田区の 隅田川七福神巡り である。

江戸文化年間(1804~1817)に開闢(かいびゃく)された隅田川七福神は、七福神巡りの始まりとされる。

集合場所は東武伊勢崎線業平橋(なりひらばし)駅前。ご存じスカイツリーの駅だ。

スカイツリーは5月22日にオープンされるが、駅名もその頃から「とうきょうスカイツリー」に変わることになっている。

年の初めとあって、参加者は30名余り。お孫さんと一緒に、という人も。

コース説明がなされ、9時35分に出発。

先ずは完成間近のスカイツリーを観て行くことに。

駅前の橋の上から望む運河も整備が済んだようだ。

業平橋?から見たスカイツリー。

あまりにも高すぎて、この位置から人を入れててっぺんまで写すのは無理というもの。

首が疲れる。

外観は完成し、今は内部の仕上げの最中である。

5月22日のオープンを待ち遠しく思っている人も多い。

向島1丁目辺りの横断歩道を渡る。

LAWSON STORE 100で主催者が何やら仕入れる間しばし待ちタイム。

主催者からワンカップが配られた。正月恒例の祝酒である。

今夜の晩酌にでもいただくことにしよう。

LAWSON STORE 100ということは、これ105円?

最初に詣でたのは、隅田川沿い言問橋袂の「牛嶋神社」

LAWSON STORE 100の斜め向かいになる。

「隅田川七福神」ではないが、正月恒例の記念撮影のために寄って行くとのこと。

何度かこの前を通ってはいるが、神社内に入るのは初めてである。

本殿前には全国でも数少ない、明神鳥居の両脇に小さい鳥居(袖鳥居)をつけた三輪鳥居(みわどりゐ)がある。

本殿は、東都屈指の大社殿と云われている。

古くは本所区向島須崎町七十八番地(向島・長命寺の近く)にあったが、

関東大震災後に現在の位置に移された。

東京大空襲での類焼も免れ、東都随一といわれる総桧権現造りの社殿は昔のままの姿をみせている。

この日の安全と一年を無事に歩けるようにお参りして行く。

牛嶋神社から見たスカイツリー

隅田公園内の池をバックに記念撮影し、

次回のコース案内(青梅の梅園巡り)が行われ・・・

日本画が趣味と言う横井さんから自作の「龍」の絵がお孫さんや年男の皆さんに配られた。

「隅田川七福神」巡りの最初は、三囲神社(みめぐりじんじゃ)だ。

三井寺の僧源慶が弘法大師創建の由来を持つ荒れた祠を再建したとき、出土した神像の周りを

白狐が現れ三回巡り、消え去ったことから「みめぐり」の名が起こったとされる。

三囲神社本殿

三囲神社の境内別院には、隅田川七福神のうち恵比寿神・大國神が祀られている。

恵比寿神・大黒神は、越後家(現三越)に祀られていたもの、だそうだ。

神社境内の狛犬のそばにライオン像がおかれている。

かつては池袋三越百貨店店頭に設置されていたもので、同店の閉店に伴い、

神社からの申し出により、2009年に三越から奉納された。

見番通りの「向嶋墨堤組合」前

見番通りは言問橋東交差点より北に伸びる700m程の道路を云う。

高級「料亭」と「置屋」が合併・統合し、「向嶋墨堤組合」として

花街(花柳界)全般の総合的な情報管理を行っている。

芸妓数は100名以上を誇り、今なお伝統文化を守っている。

弘福寺の山門はちょっと変わっている。今までこのような山門は見たことがない。

それも道理で、弘福寺は黄檗宗(おうばくしゅう)大本山、宇治の黄檗山万福寺の末寺で、

中国風の特色を持つ禅宗建物だったのだ。

弘福寺は布袋尊を祀っている。

布袋尊は、七福神の中で唯一実在した中国の禅僧で、弥勒菩薩の再来とも云われる。

弘福寺のほぼ正面に天丼の店がある。

どんな天丼なのか、寄って食べてみたい気もする。

弁財天を祀った長命寺は、弘福寺のすぐ北隣にあった。

三代将軍家光が鷹狩の途中の腹痛を、寺内の井戸水で薬を服用し快癒したことから、

長命水の名をいただき、寺号も”長命寺”としたそうだ。

弁財天は河(水)の神ということから、蛇がお使いとして選ばれ、

巳の日に参拝する風習が生まれた、と云う。

芭蕉の雪見の句碑

芭蕉の句碑は、全国で1,500余を数えると云われるが、その中でもこの雪見の句は、

最もすぐれた一つと云われている、とのこと。

「いざさらば 雪見にころぶ所まで」

隅田川沿いの門前の「桜もち」は有名で、

「山本や」が三百年近く江戸の味を今に伝えている。

こちらの「言問団子」も有名だそうだ。

隅田川川下方面を望む。

反対側の川上方面を見たところ。

首都高6号線の下を通り・・・

堤通公園手前を右に曲がり、墨堤通りに出たところで、

正面に子育地蔵尊が。しかし、ここには寄らずに白髭神社へ向かった。

白髭神社近くの車道脇には”はとバス”が停まっている。

”はとバス”で「七福神巡り」のようだ。

白髭神社(しらひげじんじゃ)は、大勢の参拝客で賑わっていた。

祭神の猿田彦命は、道案内の守り神ということから、

お客を案内する千客万来、商売繁盛の信仰が生まれた、とのこと。

白髭神社の「寿老神」

隅田川七福神の中でなかなか見つからなかった寿老人を、白い髭の長寿の神様として

白髭大明神にあてたことから、「神」としている、そうである。

十三番神輿

嘉永元年(1848)の造りで、重さは300貫(約1,150Kg)あるそうだ。

実に立派な神輿である。

十三番神輿の隣に八番神輿が鎮座している。

明治十二年(1879)の作で、80貫(約300Kg)とのこと。

白髭神社から細い道を進んで行くと、「向島百花園」がある。

文化元年(1804)に開かれた百花園に集まる町民文化を代表する文化人達の発案で

「隅田川七福神巡り」が始まった、とされる。

福禄寿尊像は、開祖佐原鞠塢(きくう)が百花園の草花にちなみ、

本草の神として愛蔵し、信仰していたもの。

参拝が終わった人達が休んでいる処。

甘酒(300円)で正月気分を味わう。

毘沙門天を祀っている多聞寺は、ここからやや離れていることから、「友歩会」としては参拝を省略し、

東武伊勢崎線の東向島駅へ向かって、そこで解散、とのこと。

自分は、東武伊勢崎線で北千住に向かうため、多聞寺は途中になることから、

ここで皆さんと別れて、一人で多聞寺に向かうことにした。

向島百花園横の明治通りから、白髭橋東詰交差点を右に曲がり、墨東通りを北へ進む。

「隅田川七福神巡り」の看板がところどころにあるので安心して歩ける。

都営白髭東アパート群

「隅田川七福神巡り」の看板に案内されて歩くこと25分、多聞寺に到着した。

多聞寺は毘沙門天を祀っている。

本尊の毘沙門天は弘法大師の作と伝えられる。

昔、村人達は、本堂の前に棲む狸の悪戯に悩んでいた。

その村人を毘沙門天門下の禅尼師童子が狸を懲らしめ救ったという伝説が伝わる。

映画人の碑

「映画を愛し、平和と民主主義を支えた人々の墓碑の会」が1992年に建立したもの。

裏面には、数多くの映画監督や役者の名前が刻まれている。

今井正や新藤兼人・音羽信子、片岡千恵蔵、嵐寛寿郎などの名を見ることができる。

これで一応「隅田川七福神」を巡ったことになる。

後は東武伊勢崎線の堀切駅へ向かうだけである。

東武電車の特急スペーシアが走り去っていった。

隅田川と荒川を結ぶ運河には、歩道橋が架けられていた。

この橋を渡りきったところが堀切駅になる。

堀切駅に到着。

急にお腹が空いてきた。北千住で何か美味いものでも食って帰ることにしよう。

”ウマさんの「KDD友歩会」の目次”