酒が口臭を強める? 自分では気付かない「スメハラ」(以下、日経Goodayセレクションから一部抜粋)

『 新年会シーズン到来。酒席が続くこの時期に気になるのが「口臭」だ。左党であれば、家族から「口が臭い」と言われた経験をお持ちの方も少なくないだろう。口臭は、自分では分からないだけに、対策を怠りがちになる。そこで今回は、口臭対策についてまとめた。

酒を飲んで帰った夜、家族から「口が臭い!」と嫌がられたり、深酒した翌朝、酒臭いことを女子社員から指摘されたりした経験は、左党であれば誰しも経験があるのではないだろうか?

泥酔して歯磨きをしないまま寝てしまったり、酔っ払って歯磨きがおざなりになったりしているからか、大量飲酒が習慣化している左党の多くに見られるのが、顔をそむけたくなるような「口臭」だ。酒を飲んで「アルコール臭く」なることは実際にあるが、それよりも大きな問題となるのが、「生臭くすえた臭気を放つ強い口臭」である。こうなると周囲にいる人たちにとって「口害」以外の何ものでもない。

宴席が続く時期。周囲に「口が臭い」と言われないようにするためには、何をすればいいだろうか

はたしてアルコールは口臭を悪化させる原因となるのだろうか? 神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 口腔(こうこう)科学講座 社会歯科学分野で教べんを取る山本龍生教授にお話をうかがった。

「強い口臭の原因はアルコールに限ったことではありません。口臭の原因の多くは『歯周病』が関与していると考えられています。歯周病に罹患(りかん)して口臭がひどくなるのは、歯周病菌である嫌気性菌が口内で繁殖し、臭いの元となる硫化水素やメチルメルカプタンといった臭気ガスが発生するからです」(山本教授)

歯周病は歯の周辺の組織に起こる疾患の総称を指す。山本教授によると「歯周病の原因は口腔内の細菌とそれらが作り出したものが含まれる歯垢(しこう)」だという。歯垢は歯と歯肉の間にある歯周ポケットに入りこんで炎症を起こし、やがて歯を支える歯槽骨を溶かしてしまう、いわば「細菌の温床」。放置しておけば、大切な歯を失うことになりかねない。厚生労働省の調べによれば、55~74歳までの歯周病罹患率は50%以上にもなるという(平成23年 歯科疾患実態調査より)。

■アルコールが「歯周病」を促進させる

山本教授が言うように、口臭の原因が歯周病であるならば、アルコールは関係ないのだろうか?

「アルコールがどのようにして歯周病を進行させるのか、その機序は明確になってはいません。ただしヒトを対象にした疫学研究において、アルコール摂取の多い人ほど、歯周病の罹患率が高いことが報告されています」(山本教授)

なんと!アルコールと歯周病は無関係ではなかったのだ。

韓国において40代を中心とした男性8,645人を対象にした調査によると、日常的にアルコール摂取する習慣のある人は、アルコールを飲まない人に比べ1.27倍、歯周病のリスクが高かった。またブラジルにおける1,115人を対象にした調査では、1日に純アルコールにして9.6グラム(日本酒に換算して1/2合)以上、「飲んでいる女性」は、「飲まない女性」に比べ、歯周病リスクが3.8倍との報告もある。さらに山本教授が行ったラットの実験でも、アルコールと歯周病の関係性が明らかになっている。

「歯周病に罹患していないラットにアルコールを過量(人に換算して泥酔状態)に摂取させると、歯を支える歯槽骨が著しく吸収しました。さらに骨の周囲には活性酸素が作られ、体の抗酸化力が下がっていることも分かりました。このことからアルコールは歯周病のリスクを高めるだけでなく、歯周病の進行とともに、体を酸化させる恐れもあるわけです」(山本教授)

さらに山本教授によれば、アルコールによって、抗利尿ホルモンが抑制され、尿が頻繁に排せつされることで脱水のような症状が起こると、その影響で唾液が減少するという。これが口腔内の環境を悪化させ、細菌が繁殖しやすくなることにつながる。そして「ここに喫煙が加わると、さらに追い打ちをかけることになる」と山本教授は話す。

「喫煙者が歯周病にかかるリスクは、たばこを吸わない人と比べて、最大8倍にもなるとの報告もあります。喫煙により歯茎の血流が悪くなり、さらにヤニに歯垢がつきやすくなるために、バイオフィルムと呼ばれる強固な歯周病菌ができるためです」(山本教授)

最近では“スメハラ”(スメルハラスメント)という言葉もあるように、歯周病による口臭が原因で、人間関係に支障が出ることも十分あり得る。だからといって、酒を断つことなんてまずできない。何か予防策はないのか、山本教授に問うてみた。

「歯周病の予防には歯磨き(ブラッシング)に勝るものはありません。ブラッシングに最適な時間帯というものはありませんので、朝、お昼、夜などに時間をかけてしっかりとブラッシングをすることが重要です」(山本教授)

■歯磨き後のすすぎを二回まで

歯磨きでは一つ気になることがある。「食事の後30分は歯磨きをしない方がよい」ということが最近話題となっている件だ。お酒を飲んだ後もすぐにはブラッシングしない方がよいのだろうか。

「正確には、食事の後30分ではなく、酸性食品を取った後30分と言われています。欧米ではワインをよく飲む人に歯の表面のエナメル質が溶ける酸蝕症が多いことが報告されています」(山本教授)

ワイン愛好家が酸蝕症にならないために何かアドバイスがありますか?

「積極的に予防しようということでしたら、お酒を飲む前にフッ素入りの歯磨き剤を使って、歯磨きをすることです。フッ素は唾液からカルシウムの取り込みを促進し(再石灰化)、歯質を強くすることで、酸蝕症にかかるリスクを軽減させる効果があります。事前にフッ素で歯をコートしておけば、ワインなどの酸性飲料による影響を緩和できることが期待できます。お酒好きの方は『歯磨き剤のせいで、お酒の味が変わるから』と敬遠する方も少なくありません。そういう方はお酒を飲む1時間前くらいに磨いておけばいいのです」(山本教授)

さらにフッ素の効果を倍増させるために、もう一つポイントがある。

「歯磨き後のすすぎを“二回まで”にとどめることです。歯磨き剤の味がなくなるまですすいでしまうと、せっかく塗布されたフッ素が流れてしまいます。清涼感の強い歯磨き粉の場合、二回のすすぎだと頼りないかもしれませんが、習慣化すれば慣れていきます」(山本教授)

実際に試すと、最初のうちは抵抗があるが、数日もすると徐々に気にならなくなってくる。酸蝕症が予防できることを考えれば、歯磨き剤のざらつきや、後味の悪さなど大したことではないだろう。飲む前の歯磨き習慣であれば、今夜から早速、実践できそうだ。

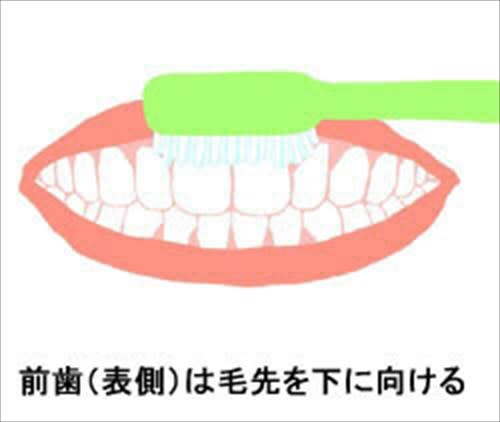

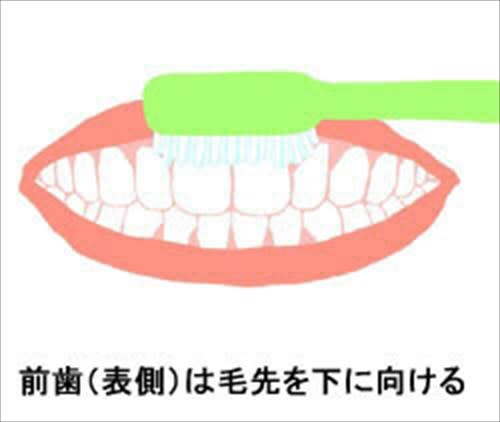

歯茎マッサージで歯周病を予防しよう。表側の前歯は、歯ブラシを歯と歯茎の境目に当て、歯の先端に向けて歯ブラシを動かす

奥歯は、毛先を歯に対して垂直に当てて、小刻みに動かす。なお、裏側の歯は、歯と歯の間をブラシで軽くつつくようにブラッシングするとよい

■「つまようじ法」で歯周病撃退!

口臭対策のポイントは、歯磨きだった。ただし、ただ歯を磨けばいいというものではない。山本教授らが長年の研究から推奨する、普段使っている歯ブラシでもできる方法で、その名も「つまようじ法」。これにそってブラッシングすることで、歯周病は予防できるという。

「歯周病は歯と歯の間から起こります。つまようじ法は歯間の歯茎をマッサージすると同時に、歯周病でもろくなった、歯と歯茎の密接部分である歯肉溝上皮を再生させるブラッシング方法です。上の歯はブラシの毛先を下に、下の歯は毛先を上に向け、歯と歯茎の境目に当てるよう、一か所20回、上下にブラッシングします。裏側は歯ブラシの先端を使い、歯間をつつくよう、一か所約10回出し入れを繰り返します。力加減は消しゴムで文字を消す程度。全体で約7~8分かかりますが、テレビを見ながらブラッシングしていると、あっという間に終わりますよ」(山本教授)

実際、筆者も山本教授に「つまようじ法」で歯を磨いてもらったが、歯の表面が明らかにツルッとし、歯茎が引き締まったような気がした。個人差、年齢差はあるが、「つまようじ法」を継続して行うと、1~6カ月程度で歯周病が改善するということも山本教授の研究でわかった。

ブラッシングを6カ月感続けると、歯茎の状態は大きく改善した。赤く腫れていた歯茎が引き締まり、健康的なピンク色に変わっている

口臭は自分でも気付きにくく、身近な人間でも注意しにくいため、治療が遅れてしまうことが多々ある。話し始めた途端、「くさっ!」と鼻に手を当てられぬよう、こうしたケアに加え、適量を守ることをくれぐれも忘れないようにしてほしい。 』

『 新年会シーズン到来。酒席が続くこの時期に気になるのが「口臭」だ。左党であれば、家族から「口が臭い」と言われた経験をお持ちの方も少なくないだろう。口臭は、自分では分からないだけに、対策を怠りがちになる。そこで今回は、口臭対策についてまとめた。

酒を飲んで帰った夜、家族から「口が臭い!」と嫌がられたり、深酒した翌朝、酒臭いことを女子社員から指摘されたりした経験は、左党であれば誰しも経験があるのではないだろうか?

泥酔して歯磨きをしないまま寝てしまったり、酔っ払って歯磨きがおざなりになったりしているからか、大量飲酒が習慣化している左党の多くに見られるのが、顔をそむけたくなるような「口臭」だ。酒を飲んで「アルコール臭く」なることは実際にあるが、それよりも大きな問題となるのが、「生臭くすえた臭気を放つ強い口臭」である。こうなると周囲にいる人たちにとって「口害」以外の何ものでもない。

宴席が続く時期。周囲に「口が臭い」と言われないようにするためには、何をすればいいだろうか

はたしてアルコールは口臭を悪化させる原因となるのだろうか? 神奈川歯科大学 大学院歯学研究科 口腔(こうこう)科学講座 社会歯科学分野で教べんを取る山本龍生教授にお話をうかがった。

「強い口臭の原因はアルコールに限ったことではありません。口臭の原因の多くは『歯周病』が関与していると考えられています。歯周病に罹患(りかん)して口臭がひどくなるのは、歯周病菌である嫌気性菌が口内で繁殖し、臭いの元となる硫化水素やメチルメルカプタンといった臭気ガスが発生するからです」(山本教授)

歯周病は歯の周辺の組織に起こる疾患の総称を指す。山本教授によると「歯周病の原因は口腔内の細菌とそれらが作り出したものが含まれる歯垢(しこう)」だという。歯垢は歯と歯肉の間にある歯周ポケットに入りこんで炎症を起こし、やがて歯を支える歯槽骨を溶かしてしまう、いわば「細菌の温床」。放置しておけば、大切な歯を失うことになりかねない。厚生労働省の調べによれば、55~74歳までの歯周病罹患率は50%以上にもなるという(平成23年 歯科疾患実態調査より)。

■アルコールが「歯周病」を促進させる

山本教授が言うように、口臭の原因が歯周病であるならば、アルコールは関係ないのだろうか?

「アルコールがどのようにして歯周病を進行させるのか、その機序は明確になってはいません。ただしヒトを対象にした疫学研究において、アルコール摂取の多い人ほど、歯周病の罹患率が高いことが報告されています」(山本教授)

なんと!アルコールと歯周病は無関係ではなかったのだ。

韓国において40代を中心とした男性8,645人を対象にした調査によると、日常的にアルコール摂取する習慣のある人は、アルコールを飲まない人に比べ1.27倍、歯周病のリスクが高かった。またブラジルにおける1,115人を対象にした調査では、1日に純アルコールにして9.6グラム(日本酒に換算して1/2合)以上、「飲んでいる女性」は、「飲まない女性」に比べ、歯周病リスクが3.8倍との報告もある。さらに山本教授が行ったラットの実験でも、アルコールと歯周病の関係性が明らかになっている。

「歯周病に罹患していないラットにアルコールを過量(人に換算して泥酔状態)に摂取させると、歯を支える歯槽骨が著しく吸収しました。さらに骨の周囲には活性酸素が作られ、体の抗酸化力が下がっていることも分かりました。このことからアルコールは歯周病のリスクを高めるだけでなく、歯周病の進行とともに、体を酸化させる恐れもあるわけです」(山本教授)

さらに山本教授によれば、アルコールによって、抗利尿ホルモンが抑制され、尿が頻繁に排せつされることで脱水のような症状が起こると、その影響で唾液が減少するという。これが口腔内の環境を悪化させ、細菌が繁殖しやすくなることにつながる。そして「ここに喫煙が加わると、さらに追い打ちをかけることになる」と山本教授は話す。

「喫煙者が歯周病にかかるリスクは、たばこを吸わない人と比べて、最大8倍にもなるとの報告もあります。喫煙により歯茎の血流が悪くなり、さらにヤニに歯垢がつきやすくなるために、バイオフィルムと呼ばれる強固な歯周病菌ができるためです」(山本教授)

最近では“スメハラ”(スメルハラスメント)という言葉もあるように、歯周病による口臭が原因で、人間関係に支障が出ることも十分あり得る。だからといって、酒を断つことなんてまずできない。何か予防策はないのか、山本教授に問うてみた。

「歯周病の予防には歯磨き(ブラッシング)に勝るものはありません。ブラッシングに最適な時間帯というものはありませんので、朝、お昼、夜などに時間をかけてしっかりとブラッシングをすることが重要です」(山本教授)

■歯磨き後のすすぎを二回まで

歯磨きでは一つ気になることがある。「食事の後30分は歯磨きをしない方がよい」ということが最近話題となっている件だ。お酒を飲んだ後もすぐにはブラッシングしない方がよいのだろうか。

「正確には、食事の後30分ではなく、酸性食品を取った後30分と言われています。欧米ではワインをよく飲む人に歯の表面のエナメル質が溶ける酸蝕症が多いことが報告されています」(山本教授)

ワイン愛好家が酸蝕症にならないために何かアドバイスがありますか?

「積極的に予防しようということでしたら、お酒を飲む前にフッ素入りの歯磨き剤を使って、歯磨きをすることです。フッ素は唾液からカルシウムの取り込みを促進し(再石灰化)、歯質を強くすることで、酸蝕症にかかるリスクを軽減させる効果があります。事前にフッ素で歯をコートしておけば、ワインなどの酸性飲料による影響を緩和できることが期待できます。お酒好きの方は『歯磨き剤のせいで、お酒の味が変わるから』と敬遠する方も少なくありません。そういう方はお酒を飲む1時間前くらいに磨いておけばいいのです」(山本教授)

さらにフッ素の効果を倍増させるために、もう一つポイントがある。

「歯磨き後のすすぎを“二回まで”にとどめることです。歯磨き剤の味がなくなるまですすいでしまうと、せっかく塗布されたフッ素が流れてしまいます。清涼感の強い歯磨き粉の場合、二回のすすぎだと頼りないかもしれませんが、習慣化すれば慣れていきます」(山本教授)

実際に試すと、最初のうちは抵抗があるが、数日もすると徐々に気にならなくなってくる。酸蝕症が予防できることを考えれば、歯磨き剤のざらつきや、後味の悪さなど大したことではないだろう。飲む前の歯磨き習慣であれば、今夜から早速、実践できそうだ。

歯茎マッサージで歯周病を予防しよう。表側の前歯は、歯ブラシを歯と歯茎の境目に当て、歯の先端に向けて歯ブラシを動かす

奥歯は、毛先を歯に対して垂直に当てて、小刻みに動かす。なお、裏側の歯は、歯と歯の間をブラシで軽くつつくようにブラッシングするとよい

■「つまようじ法」で歯周病撃退!

口臭対策のポイントは、歯磨きだった。ただし、ただ歯を磨けばいいというものではない。山本教授らが長年の研究から推奨する、普段使っている歯ブラシでもできる方法で、その名も「つまようじ法」。これにそってブラッシングすることで、歯周病は予防できるという。

「歯周病は歯と歯の間から起こります。つまようじ法は歯間の歯茎をマッサージすると同時に、歯周病でもろくなった、歯と歯茎の密接部分である歯肉溝上皮を再生させるブラッシング方法です。上の歯はブラシの毛先を下に、下の歯は毛先を上に向け、歯と歯茎の境目に当てるよう、一か所20回、上下にブラッシングします。裏側は歯ブラシの先端を使い、歯間をつつくよう、一か所約10回出し入れを繰り返します。力加減は消しゴムで文字を消す程度。全体で約7~8分かかりますが、テレビを見ながらブラッシングしていると、あっという間に終わりますよ」(山本教授)

実際、筆者も山本教授に「つまようじ法」で歯を磨いてもらったが、歯の表面が明らかにツルッとし、歯茎が引き締まったような気がした。個人差、年齢差はあるが、「つまようじ法」を継続して行うと、1~6カ月程度で歯周病が改善するということも山本教授の研究でわかった。

ブラッシングを6カ月感続けると、歯茎の状態は大きく改善した。赤く腫れていた歯茎が引き締まり、健康的なピンク色に変わっている

口臭は自分でも気付きにくく、身近な人間でも注意しにくいため、治療が遅れてしまうことが多々ある。話し始めた途端、「くさっ!」と鼻に手を当てられぬよう、こうしたケアに加え、適量を守ることをくれぐれも忘れないようにしてほしい。 』