西伊豆町中、仁科川から道を隔てた一画に門を構える臨済宗建長寺派寺院「照嶺山・東福寺」。境内入り口に「五百羅漢寺」の碑。『阿弥陀如来』を本尊とします。

伊豆88遍路・第八十三番札所。寺伝に「創建は天福元年(1233)、弘法大師空海の旧跡に真言宗の寺院を建立し年号から天福寺と称したのが始まりと伝えられる。当初は澤田ヶ原にあったが災害の為、中の島に移り、さらに嘉元2年(1309)に境内を現在地に移す。永和3年(1337)に災害で大破し再び衰微。慶永2年(1395)に再興され真言宗から臨済宗に改宗するも、再び衰微し、文明18年(1486)に山本盛季が再興、寺号を現在の東福寺に改称。天福年間(1233~4年)に建立され、「天福寺」と称されていたが、嘉元年間(1303~5年)にこの地に再建され、「東福寺」となった。」

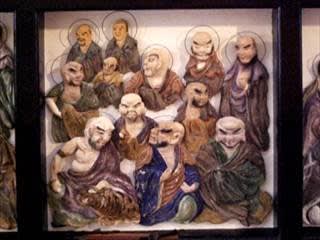

今回参拝の目的は「五百羅漢寺本堂の五百羅漢」の拝観。西伊豆町の観光案内で見つけた「鏝絵の五百羅漢」。ねぇねぇ、聞きましたぁ?!(ノ≧∀)ノ 鏝絵の羅漢様ですってよ!!(誰に言ってる?)

作者は、鏝絵の神様と謳われた『入江長八』の弟子で、群馬県出身の左官職人『田村利光』。大正末期、一人の檀家から、両親の供養の為「五百羅漢」の鏝絵を寄進する依頼を受けた利光は、四年と八カ月の歳月をかけて、東福寺本堂の天井に五百羅漢の鏝絵を仕上げました。東福寺の五百羅漢について詳しいことは西伊豆町の公式サイトを参照して下さい。

五百羅漢・・・文字通り五百人の羅漢様です。

羅漢様に取り囲まれた天井の中心、渦巻く紫雲から大きく身を乗り出すのは「八方睨みの龍」。

この龍を中心に、四方に幾重にも渡って「五百羅漢」が、漆喰と鏝で描かれているのです。 羅漢とは阿羅漢の略称で、仏道の修業者又は悟りを開くために修業中の修業僧の事。 日本では、仏陀に常に付き添った五百人の弟子を「五百羅漢」と称し、尊崇(そんすう)の対象とされました。

「五百羅漢」が居並ぶ天井の四方には、楽を奏でる天女を配し、天上界浄土の様を現します。

霊獣を従えた天女の姿も・・

天上界に住むと言われる極楽浄土の鳥「鳳凰(ほうおう)」

こぼれ落ちんばかりに咲く山百合。極上の香りに誘われて飛び来る鳥の軽やかな羽音。

細やかに描かれた四季折々の花、その花を慕う鳥や虫の羽音さえ耳を澄ませば聞こえてくる・・そして天女は羽衣をまとい艶やかに舞う。

堂内の拝観料200円をお寺の奥様にお支払いすれば、堂内の案内と鏝絵の説明もして下さいます。通称『のん兵衛安さん』と呼ばれた作者の事。製作中のエピソード等々、時には笑い出す場面も。何が一番嬉しかったって・・・フラッシュを使用しなければ、撮影をしても良いと言われたこと。 だから、もう遠い昔の思い出なのに、その一つ一つの情景が画像と共によみがえってくるのです。

霊峰富士・・もちろん鏝絵です。

本堂の正面、ご本尊に向って並び描かれたお二人が、鏝絵の依頼主のご両親だそうです。 穏やかな表情の二人、ご母堂はさり気なく夫を気遣うそぶりで首をかしげ・・・何と穏やかに御仏の側近くに座しておられる事か・・・

左官職人『田村利光』の碧き龍に見送られて

参拝日:2011年11月8日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます