出雲市(いずもし)は島根県の中東部に位置する市です。神話の国出雲として全国に知られており、出雲大社・日御碕神社、西谷墳墓群・荒神谷遺蹟など、多くの歴史文化遺産を有し、古代史文化のシンボル的都市として知られています。2005年3月22日に旧出雲市・平田市・簸川郡大社町・湖陵町・多伎町・佐田町が新設合併して発足。さらに2011年10月1日に斐川町を編入し現在に至っています。

出雲平野を中心として、北部は出雲神話でも知られる島根半島と日本海、南部は中国山地に接し、市の東部には斐伊川が流れて、宍道湖に注ぎ、海・山・川・湖・平野・峡谷・温泉と多彩な地勢を有しています。「市の木:黒松」「市の花:菊」「四季の花:桜・ツツジ、紫陽花、コスモス、椿」を制定。

キャッチフレーズは「西部日本海域の中心都市 神話の夢舞台出雲 世界を結ぶご縁都市」

マンホールは旧出雲市のデザインで、市章を取り囲むように「八岐大蛇(ヤマタノオロチ)」が描かれています。

八つに分かれた「八岐大蛇」と、四隅に「市章」が描かれた量水器。

2005年3月22日制定の市章は、【頭文字の「出」を図案化したデザインです。大空にはばたく鳥や、大きく手をひろげる市民をイメージし、. 全体として飛躍発展する出雲市を表しています。】公式HPより

------------------------00----------------------

明治22年(1889)、町村制の施行により神門郡今市町・古志村・高松村・高浜村・四纏村・川跡村・大津村・塩冶村・鳶巣村が発足。

1896年、神門郡が簸川郡に変更。

1941年、簸川郡今市町・古志村・高松村・高浜村・四纏村・川跡村・大津村・塩冶村・鳶巣村が合併、簸川郡出雲町が発足。

1941年、簸川郡出雲町が市制を施行、出雲市が発足。

1956年、簸川郡朝山村、上津村、稗原村、神西村、神門村、長浜村を編入。

1970年、簸川郡大社町大字入南・遥堪の各一部、飯石郡三刀屋町大字高窪の一部を編入。

1971年、飯石郡三刀屋町大字高窪の一部を編入。

1991年、簸川郡湖陵町大字三部の一部を編入。同時に出雲市西神西町の一部を湖陵町に編入。

1994年、湖陵町大字三部の一部を編入。同時に出雲市西神西町の一部を湖陵町に編入。

マンホールには、市章を取り囲む「八岐大蛇(ヤマタノオロチ)」がデザインされています。

昭和22年11月3日制定の市章は「頭文字の「出」を図案化したものです。」

出雲市トキ分散飼育センターのマスコット『ミコトッキー』。何故、出雲にトキが・・(笑) 将来、出雲の野外でトキが生息できるようになることを目指し、様々な取り組みがなされているそうです。「ニッポニアニッポン」の学名を持つ美しい鳥が日本中の空を舞う時を願って!

撮影日:2013年5月24日&2015年4月21日

------------------------00----------------------

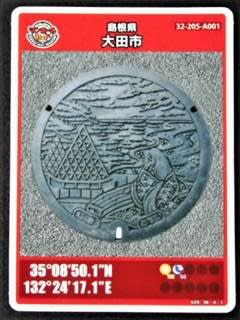

マンホールカード、頂きました。

2019年12月14日、第11弾として全国63自治体で66種類(累計502自治体605種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。「出雲市」のマンホールカードは、「日御碕ビジターセンター」でいただけます。

1985年に設置開始されたマンホールには「出雲日御碕灯台」と「経島のウミネコ」がデザインされています。

「石造り灯台としては日本一の高さを誇る「出雲日御碕灯台(いずもひのみさきとうだい)」と「経島(ふみしま)のウミネコ」がデザインされたマンホール蓋です。 紺碧の海と空に映える白亜の灯台は、歴史や文化的な価値の高さから「世界の歴史的灯台百選」にも選ばれ、「恋する灯台」にも認定されました。 灯台内部のらせん階段を上った展望台からは、日本海と島根半島の全景が一望でき、その眺めはまさに絶景です。 また、お経の巻物を積み重ねたように見えることから名づけられた経島は、ウミネコの繁殖地として国の天然記念物に指定されており、数千羽のウミネコが飛び交う姿は迫力があります。」