歴史を語る寺社仏閣、史跡・町並み等々・・・見所一杯の会津若松市、私たちは二日間にわたって市内の名所旧跡を訪ねました。さて、どこから紹介を?と思案した結果、まずは東北三楽郷の一つとして、山形の「かみのやま温泉」「湯野浜温泉」と共に古くから親しまれている「東山温泉」。

冒頭の画像だけ見ると、どんなに山深い場所にあるのかと思われそうですが、これがまた、すこぶる近くて便利な場所に在るのです。見所の多い会津若松市内を効率よく回れるようにと言う事で、今回は「まちなか周遊バス ハイカラさん」を利用。

流石にお着物は着ていらっしゃいませんが😅、本当に、こんな感じの素敵な運転手さんでした。

公式HPによれば、「全国約2700ヶ所の温泉地で、東山温泉ほど中心市街地から近く、しかも山間の風情を漂わせているところはありません。会津若松市の中心から車で約10分の東山温泉は約1300年前に僧・行基が発見したという歴史のある温泉。新選組の土方歳三や伊藤博文、与謝野晶子などの著名人や文人に愛された温泉でもあります。」

と言う事で、各駅停車21分のバスの旅を無事終えて、東山温泉に到着。(実は私、乗り物酔いが酷くて、自分の車以外は苦手💦)

バスターミナルからほんの数分歩けば、そこはもう、せせらぎと緑深い山間の長閑な温泉街。

風情ある佇まいの建物は「源泉と望瀧の宿・原瀧」。そう、この景色!。観光案内のページで見た時から、ずっと憧れていたのです😀

看板の横に見える窓の、何ともいえないゆかしい風情・・月並みな言葉しか出てきませんが、何もかも、本当に素敵。

ねぇ、いつか本当にお泊りで温泉を楽しんで、この場所に立って二人一緒の記念写真を撮りたいね。

とは言えお泊りが出来ない温泉街の散策では、とりあえずのお楽しみは、手軽に温泉気分が味わえる「足湯」。目の前に流れる湯川を見ながら、のんびりと足湯を楽しむ・・う~~ん、なんて素敵な贅沢。

ところで・・足場が組まれて今ひとつ詳細ではありませんが、目の前の建物の壁絵・・あれって『土方歳三』さんですよね。何で土方さんが壁画に??

と思ったら、近くに「東山温泉発祥の源泉『土方歳三』戦傷湯治の岩風呂」看板。

ここ東山温泉は、土方さん以外にも『竹久夢二』や『与謝野鉄幹・晶子夫妻』なども訪れており、特に夢二は、明治・大正・昭和の三度に渡って東山温泉に逗留しています。

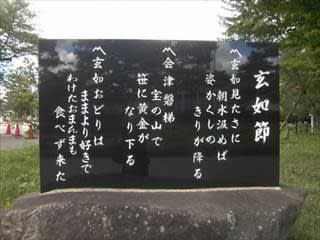

【会津磐梯山は~宝の山よ~♪】でお馴染みの『小原庄助さん』。名字帯刀を許された郷頭で、立派な髭をたくわえた豪傑、そして大のお酒好き、温泉好き。その庄助さんもここ東山温泉の湯を楽しんだと云い伝えられています。

温泉と言えばお馴染みの「行基と三本足の八咫烏」。伝道の旅の途次、八咫烏に導かれた行基は、野猿が源泉で湯浴びをしているのを見つけた・・野猿はときに白鷺であったり鹿であったりと様々ですが、各地に同じような伝説が語り継がれています。

「詠観橋」を渡り、改めて振り返る「原瀧」の美しい佇まいに見送られ、私たちは名残惜しさを一杯に東山温泉を後に。ここからは徒歩で、途次途次の旧跡を訪ねて市内を目指します。

「伏見観音」「昭和26年に藤身ヶ滝(伏見ヶ滝)の悲恋の伝説のような悲しい事件が二度と行こらないようにと安産を祈願して建てられた観音様。右手に徳利、左手に盃を持っているところは、何とも酒処・会津らしい観音様です」現地案内より

「石場松植碑」

温泉街らしい「包丁塚」

訪問日:2015年6月29日