『月刊事業構想』2017年8月号の《「地域おこし企業人」の挑戦》 のコーナーに、「村民が誇りを持てるホテルへ」のタイトルで、奈良県吉野郡川上村「ホテル杉の湯」支配人・本郷英作さんが紹介された。

本郷さんは2015年、南都銀行から同ホテルへ出向された。任期は今年度末(2018年3月)まで。同記事にはこれまでの本郷さんの取り組みが、詳しく紹介されている。掲載から日にちが経過したので、同誌のサイトで自由に読めるようになった。以下に全文を紹介しておく。

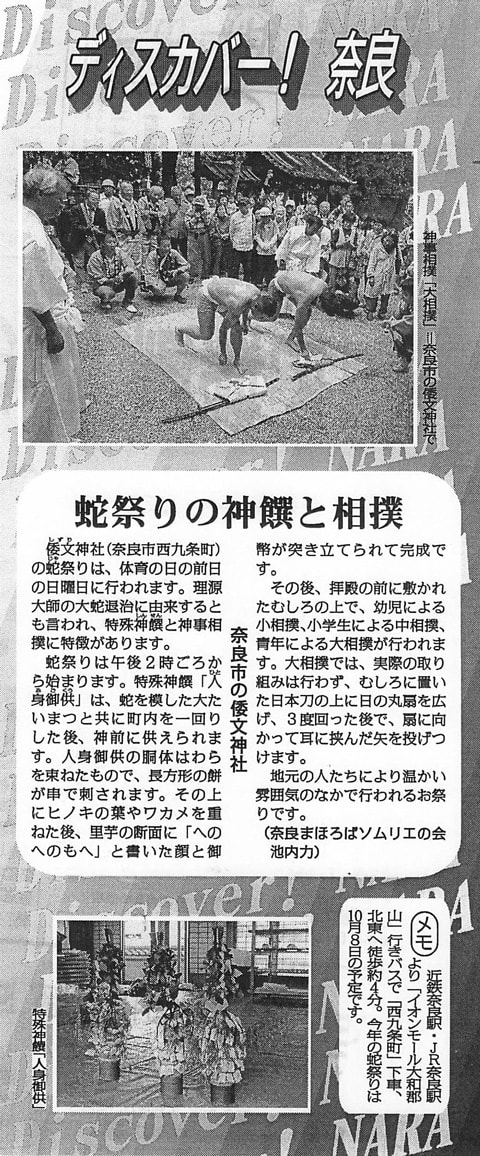

写真は同ホテルの「大和いろどりプラン」(1泊2食 13,500円)の食事(9/13~14撮影)

2017年8月号「地域おこし企業人」の挑戦

銀行から派遣、赤字のホテルを立て直す 村営施設に経営の発想

本郷 英作(ホテル杉の湯 支配人 派遣元:南都銀行)

「地域おこし企業人」として、地方銀行から村営の『ホテル杉の湯』に出向。しがらみにとらわれず改革を推し進め、黒字化を図るとともに、一村の枠にとらわれない広域観光戦略で、地域活性化への道筋をつけるべく奮闘する。

見事な器が食欲をそそる

「完全燃焼するつもりで」

奈良県川上村は、面積269.26㎢のうち山林が約95%を占める県中東部の山深いエリアだ。奈良市に本店を置く地方銀行、南都銀行の事業統括部参事補だった本郷英作氏が、村営の『ホテル杉の湯』に支配人として赴任したのは、2015年4月のこと。前支配人が体調不良で退職したため、栗山忠昭村長が親交のあった橋本隆史頭取(当時専務)に人材の紹介を依頼し、実現した。

焼き物(アワビとナスの田楽、はじかみ)。ハスの葉をかたどったお皿がいい

本郷氏は「銀行勤務の36年間、取引先の中小企業が元気になれば、地域の活性化につながるとの信念で職務に当たってきました。定年まで2年を残して、図らずも自ら当事者として事業に携わることになり、これまでの経験をすべて惜しむことなくつぎ込み、完全燃焼するつもりで来ました」と、引き受けた時の心境を振り返る。

松茸、ハモ、エビ、ホタテの土瓶蒸し

従業員の意識を変える

『ホテル杉の湯』は全24室を持つ村内最大の宿泊施設であり、日帰り入浴も可能だ。レストランと道の駅を併設しており、村の観光情報発信拠点としての役割も担っている。だが、本郷氏は着任して現実の厳しさを突きつけられる。経営状態は赤字続きで役所の協力により事業が継続、従業員は宿泊客のほうを向かず、誰から給料をもらっているのか疑うような状況、また、村民には利用しづらく愛着を持たれていない…。

大和牛(やまとうし)のしゃぶしゃぶ。椎茸は、吉野の原木椎茸

本郷氏は「黒字化を図るとともに、従業員の意識を変え、何より村民が誇れるホテルにすること」を目標として掲げた。経営の健全化に向けて、まずはコスト削減に着手。長年当たり前のように続けていた広告看板の一部をやめたほか、24時間開けていた風呂を深夜から早朝の時間は閉めて燃料代を節約。さらに、繁閑に合わせて従業員の勤務シフトを見直し、多忙な時間帯は部門を越えてサポートし合うことで人件費の削減にも努めた。

蒸し物(甘鯛カブラ蒸し、百合根、ぎんなん、ニンジン、三つ葉…)

本郷氏は銀行で融資・法人推進業務を長く担当し、数々の取引先企業の財務改善に取り組んできた経験があり、それが『ホテル杉の湯』でも役に立ったという。一方、サービス面では宿泊客の見送り、出迎えを徹底。トレッキング目的の利用者のために日帰り入浴の時間をそれまでの14時から18時にまで延長した。村民が利用しやすいように老人会向けの手軽な料理プランを用意したり、独り暮らしの高齢者のもとに帰ってくる家族の利用を呼びかけるなど、顧客層を広げた。

酢の物(カニ千種饅頭、生姜酢)

「2016年10月にミシュランガイドのホテル部門に3パビリオン(3つ星)として登録されたこともあり、村民の方も村外に宣伝していただけるようになりました。また、一度利用したお客様のリピートが増え、口コミによる利用者が多くなっていきました」

一村だけの発想にとらわれず

長年、地方銀行に勤めてきた本郷氏にとって、地域を活性化させることは自身の大きなテーマでもあった。『ホテル杉の湯』に赴任して着目したのが、日本を代表する原生林が残る「大台ヶ原」、神宿る聖地として数々の歴史の舞台にも登場する「吉野山」など、周辺の観光スポットだ。

デザート。何が入っているのだろう、というワクワク感がある

実は、大台ヶ原は上北山村、吉野山は吉野町に属し、所管する自治体が異なる。このため村営という縛りの中で、以前は村外の観光資源を活かす発想がなかったという。本郷氏は、大台ヶ原や吉野山を訪ねるトレッキングツアーとセットにした宿泊プランを新たに企画、広域での観光戦略を進めている。

これは豪華な朝食だ

「プランを通じて、『ホテル杉の湯』が大台ヶ原や吉野山の近くにあるホテルであることを広く知ってもらうことができます。また、ホテルの宿泊客に川上村にも豊かな自然があるという認知にもつながります」

『ホテル杉の湯』は、隣接する道の駅『杉の湯 川上』の運営も担っている。『杉の湯 川上』は、大台ヶ原へ向かう国道沿いに立地し、車で大台ヶ原に向かう人の多くが立ち寄る場所となっている。そのため、収益面では安定しているものの、課題は特産品の充実だと本郷氏は語る。

「茶粥や!」「美味しい!」の声が大広間に響く

「鯖と鮭の押し寿司を柿の葉で包んだ『柿の葉寿司』、火打石をかたどったよもぎ団子の『火打餅』、吉野杉を加工した木工品など、特産品はあるのですが、まだまだ全体の売上げの一部にしかすぎません。こうした産業を守り、育てていくことが重要です」

吉野杉から彫り起こした茶碗。工房アップル・ジャック(川上村)製

黒字化を達成、持続性が鍵

赴任して今年で3年目を迎え、任期は1年弱を残すのみとなった。赴任前に2億5000万円ほどだった売上げは3億円を超えるようになり、赴任初年度の2015年度は黒字化を達成。2016年度は4人の従業員を新規採用したこともあり人件費がかさんで赤字となったが、今年度は管理面を強化し、出足は好調で再び黒字化が見込めるという。

利益が出るようになって従業員の意識も変わった。「これまでは村のお荷物になっているという負い目もあり、無理な依頼を飲まざるを得ないこともあったようですが、今はきっぱり断っています。収益を確保してこそ村も地域も潤うという考え方が、ようやく浸透しつつあります」

この茶碗は私も「工房アップル・ジャック」で買い求め、大事に使っている

地域おこし企業人の制度については、「顧客視点に立って行動する、費用対効果を考え事業を見直すといった、民間ではごく当たり前の発想を地域に根付かせるという点で果たす役割は大きい。ただ期間限定なので、築き上げてきたものをいかに持続させるかが重要です」とも指摘する。

川上村の2015年の人口は約1300人。2012年比で約20%減少しており、過疎化の流れは止まっていない。「川上村にとっては、生活の糧となる仕事をつくることが最大の課題。産業づくりにつながる、人材とのマッチングもぜひ実現させてほしい」と、本郷氏は制度を活用した重層的な効果に期待を寄せている。

収益の上がる体制になったことで、長年途絶えていたボーナスも支給されるようになり、従業員の志気はますます上がっている。応対も、ずいぶん良くなっている。フロント係の前田景子さんは2016年3月、奈良のご当地検定「奈良まほろばソムリエ検定」の最上級資格である「奈良まほろばソムリエ」に合格(村内で唯一のソムリエ合格者)。希望する宿泊客向けに、観光ガイドも行っている。

いろんな歯車がうまくかみ合い、ホテルが良い循環で回っている。お客さんの評判もいい。本郷支配人に残された半年は、このDNAを次の支配人にうまく引き継げるよう、万全を期していただきたい。本郷さん、ぜひ有終の美を飾ってください!

本郷さんは2015年、南都銀行から同ホテルへ出向された。任期は今年度末(2018年3月)まで。同記事にはこれまでの本郷さんの取り組みが、詳しく紹介されている。掲載から日にちが経過したので、同誌のサイトで自由に読めるようになった。以下に全文を紹介しておく。

写真は同ホテルの「大和いろどりプラン」(1泊2食 13,500円)の食事(9/13~14撮影)

2017年8月号「地域おこし企業人」の挑戦

銀行から派遣、赤字のホテルを立て直す 村営施設に経営の発想

本郷 英作(ホテル杉の湯 支配人 派遣元:南都銀行)

「地域おこし企業人」として、地方銀行から村営の『ホテル杉の湯』に出向。しがらみにとらわれず改革を推し進め、黒字化を図るとともに、一村の枠にとらわれない広域観光戦略で、地域活性化への道筋をつけるべく奮闘する。

見事な器が食欲をそそる

「完全燃焼するつもりで」

奈良県川上村は、面積269.26㎢のうち山林が約95%を占める県中東部の山深いエリアだ。奈良市に本店を置く地方銀行、南都銀行の事業統括部参事補だった本郷英作氏が、村営の『ホテル杉の湯』に支配人として赴任したのは、2015年4月のこと。前支配人が体調不良で退職したため、栗山忠昭村長が親交のあった橋本隆史頭取(当時専務)に人材の紹介を依頼し、実現した。

焼き物(アワビとナスの田楽、はじかみ)。ハスの葉をかたどったお皿がいい

本郷氏は「銀行勤務の36年間、取引先の中小企業が元気になれば、地域の活性化につながるとの信念で職務に当たってきました。定年まで2年を残して、図らずも自ら当事者として事業に携わることになり、これまでの経験をすべて惜しむことなくつぎ込み、完全燃焼するつもりで来ました」と、引き受けた時の心境を振り返る。

松茸、ハモ、エビ、ホタテの土瓶蒸し

従業員の意識を変える

『ホテル杉の湯』は全24室を持つ村内最大の宿泊施設であり、日帰り入浴も可能だ。レストランと道の駅を併設しており、村の観光情報発信拠点としての役割も担っている。だが、本郷氏は着任して現実の厳しさを突きつけられる。経営状態は赤字続きで役所の協力により事業が継続、従業員は宿泊客のほうを向かず、誰から給料をもらっているのか疑うような状況、また、村民には利用しづらく愛着を持たれていない…。

大和牛(やまとうし)のしゃぶしゃぶ。椎茸は、吉野の原木椎茸

本郷氏は「黒字化を図るとともに、従業員の意識を変え、何より村民が誇れるホテルにすること」を目標として掲げた。経営の健全化に向けて、まずはコスト削減に着手。長年当たり前のように続けていた広告看板の一部をやめたほか、24時間開けていた風呂を深夜から早朝の時間は閉めて燃料代を節約。さらに、繁閑に合わせて従業員の勤務シフトを見直し、多忙な時間帯は部門を越えてサポートし合うことで人件費の削減にも努めた。

蒸し物(甘鯛カブラ蒸し、百合根、ぎんなん、ニンジン、三つ葉…)

本郷氏は銀行で融資・法人推進業務を長く担当し、数々の取引先企業の財務改善に取り組んできた経験があり、それが『ホテル杉の湯』でも役に立ったという。一方、サービス面では宿泊客の見送り、出迎えを徹底。トレッキング目的の利用者のために日帰り入浴の時間をそれまでの14時から18時にまで延長した。村民が利用しやすいように老人会向けの手軽な料理プランを用意したり、独り暮らしの高齢者のもとに帰ってくる家族の利用を呼びかけるなど、顧客層を広げた。

酢の物(カニ千種饅頭、生姜酢)

「2016年10月にミシュランガイドのホテル部門に3パビリオン(3つ星)として登録されたこともあり、村民の方も村外に宣伝していただけるようになりました。また、一度利用したお客様のリピートが増え、口コミによる利用者が多くなっていきました」

一村だけの発想にとらわれず

長年、地方銀行に勤めてきた本郷氏にとって、地域を活性化させることは自身の大きなテーマでもあった。『ホテル杉の湯』に赴任して着目したのが、日本を代表する原生林が残る「大台ヶ原」、神宿る聖地として数々の歴史の舞台にも登場する「吉野山」など、周辺の観光スポットだ。

デザート。何が入っているのだろう、というワクワク感がある

実は、大台ヶ原は上北山村、吉野山は吉野町に属し、所管する自治体が異なる。このため村営という縛りの中で、以前は村外の観光資源を活かす発想がなかったという。本郷氏は、大台ヶ原や吉野山を訪ねるトレッキングツアーとセットにした宿泊プランを新たに企画、広域での観光戦略を進めている。

これは豪華な朝食だ

「プランを通じて、『ホテル杉の湯』が大台ヶ原や吉野山の近くにあるホテルであることを広く知ってもらうことができます。また、ホテルの宿泊客に川上村にも豊かな自然があるという認知にもつながります」

『ホテル杉の湯』は、隣接する道の駅『杉の湯 川上』の運営も担っている。『杉の湯 川上』は、大台ヶ原へ向かう国道沿いに立地し、車で大台ヶ原に向かう人の多くが立ち寄る場所となっている。そのため、収益面では安定しているものの、課題は特産品の充実だと本郷氏は語る。

「茶粥や!」「美味しい!」の声が大広間に響く

「鯖と鮭の押し寿司を柿の葉で包んだ『柿の葉寿司』、火打石をかたどったよもぎ団子の『火打餅』、吉野杉を加工した木工品など、特産品はあるのですが、まだまだ全体の売上げの一部にしかすぎません。こうした産業を守り、育てていくことが重要です」

吉野杉から彫り起こした茶碗。工房アップル・ジャック(川上村)製

黒字化を達成、持続性が鍵

赴任して今年で3年目を迎え、任期は1年弱を残すのみとなった。赴任前に2億5000万円ほどだった売上げは3億円を超えるようになり、赴任初年度の2015年度は黒字化を達成。2016年度は4人の従業員を新規採用したこともあり人件費がかさんで赤字となったが、今年度は管理面を強化し、出足は好調で再び黒字化が見込めるという。

利益が出るようになって従業員の意識も変わった。「これまでは村のお荷物になっているという負い目もあり、無理な依頼を飲まざるを得ないこともあったようですが、今はきっぱり断っています。収益を確保してこそ村も地域も潤うという考え方が、ようやく浸透しつつあります」

この茶碗は私も「工房アップル・ジャック」で買い求め、大事に使っている

地域おこし企業人の制度については、「顧客視点に立って行動する、費用対効果を考え事業を見直すといった、民間ではごく当たり前の発想を地域に根付かせるという点で果たす役割は大きい。ただ期間限定なので、築き上げてきたものをいかに持続させるかが重要です」とも指摘する。

川上村の2015年の人口は約1300人。2012年比で約20%減少しており、過疎化の流れは止まっていない。「川上村にとっては、生活の糧となる仕事をつくることが最大の課題。産業づくりにつながる、人材とのマッチングもぜひ実現させてほしい」と、本郷氏は制度を活用した重層的な効果に期待を寄せている。

収益の上がる体制になったことで、長年途絶えていたボーナスも支給されるようになり、従業員の志気はますます上がっている。応対も、ずいぶん良くなっている。フロント係の前田景子さんは2016年3月、奈良のご当地検定「奈良まほろばソムリエ検定」の最上級資格である「奈良まほろばソムリエ」に合格(村内で唯一のソムリエ合格者)。希望する宿泊客向けに、観光ガイドも行っている。

いろんな歯車がうまくかみ合い、ホテルが良い循環で回っている。お客さんの評判もいい。本郷支配人に残された半年は、このDNAを次の支配人にうまく引き継げるよう、万全を期していただきたい。本郷さん、ぜひ有終の美を飾ってください!