驚いた。奈良で最古といわれる公設市場「大門市場(おおもんいちば)」(東大寺転害門前)が、1月末で閉鎖されるというのだ。

近所にお住まいの木の茶の間 輪(りん)さんから、この情報をいただいた。彼女のブログによると、この市場は、かつて《今小路町内会で市場が欲しいと提案があった。もともとあった家屋(借家7軒)を曳家して土地を確保。大阪の市場を見学などして建設に着手。昭和35年7月に完成。県に申請して「公設大門市場」として営業開始。開業当時は35店舗》というものである。

http://tamatehako.exblog.jp/8415084/

《開業当時、市場という形態が流行しはじめ、奈良市内に約20か所の市場が建設された。現在も市場が残っているのは「大門」「椿井」のみ。ただし、市場本来のシステムを色濃く維持しているのは「大門」。とはいえ、現在、市場内で営業している店舗は約12》という寂しい状況であった。

http://tamatehako.exblog.jp/8567723/

昨年(9/27)には、読売新聞奈良版の「商店街物語」でも、大きく取り上げられた。見出しは「奈良・大門市場 客との出会い、我らの誇り」だ。《大門市場前の国道369号(旧24号)は、北に向かうと京都、南は天理、桜井へと続く交通の要衝だ。東大寺のすぐ西側にあることから、古くから参拝者ら多くの旅人が往来してきた。現在も東大寺二月堂で営まれる修二会(しゅにえ)(お水取り)で、松明(たいまつ)として使われるマダケが、京都府京田辺市から運ばれてくる伝統行事「竹送り」は、この道を通る》。

市場の向かいにある転害門。数少ない東大寺創建当初の建物だ

《国宝・東大寺転害門の俗称「大門」から名付けられた市場は、奈良市内を走る国道369号沿いにある。「公認」と壁に記された市場のドアを開けると、褐色のタイルが敷かれた幅約2メートルの通路が真っすぐに延びる。手書きの店舗案内図を見ながら、洋品店や薬局を抜けて20メートルほど歩くと広場に突き当たり、奥にぐるりと一周できる構造だ》。

《戦後、復興を遂げて好景気が続き、近畿各地で市場が建設ラッシュを迎えていた1960年、借家が並ぶ土地を区画整理して建てられた。入り口は狭いが、東西50メートルと細長い1000平方メートル余りの敷地に、当時は36店舗がひしめき合った。市場から10キロ以上離れた月ヶ瀬、柳生地区の住民にとっても、台所の役割を果たすなど商圏は広く、転害門前が駐車場になるほど人が絶えなかった。国道側入り口近くに店を構える「紅屋洋品店」の松矢雪子さん(75)は「1日2000人を超える買い物客でにぎわい、活気にあふれていた」と懐かしむ》。

《名物料理もできた。「須山天ぷら店」の昆布の天ぷらは、多い日で200~250個売れるといい、約8年前、テレビで紹介された際は他府県からも大勢の人が押し寄せた。同店の須山一信さん(68)は「揚げる温度と時間の微妙な調節で、せんべいのような食感になっておいしいんですよ」とPRする》。

《だが、郊外型の大型スーパーの進出は影を落とす。買い物客はめっきりと減り、ほかの商店街などと同様、市場内の店舗は約10店に減少。商店は、宅配による販売が大きな収入源になっている。「松本精肉店」の松本晶子さん(59)は「ほとんどが常連客。何が足りなくなって、必要なのかがわかる」と話す。市場に野菜を卸す農業辰己直大さん(31)は「この市場は売ったら終わりではなく、人とのつながりを大切にする『昭和の文化』が残っている」と誇らしげだ》。

《店主たちは手をこまねいているわけではない。活気を取り戻そうと、2年前から、空き店舗を利用した動きが始まっている。月1回の奈良大落語研究会による落語寄席が開かれた今月中旬、かつて青果店だった広場に、1年生の〈新人落語家〉が緊張した面持ちで高座に座った。「キャンパスの外で噺(はな)すのは初めてなんで、多少は大目に見てやってくだい」》。

市場すぐ近くにある萬林堂。せんとくん饅頭が好評だ

《店主や客らに笑顔があふれた。「大門ドラッグ店」の衣川康代さん(60)は「落語を始めたばかりの学生も多い。毎月、見ているので、徐々に上手くなってきているがわかる。育てているような感覚が楽しみ」とほほ笑む。落語研究会の2年若井輝正さん(19)は「落語に興味のない買い物客がいる中での寄席はほかにない。勝手が違い、いつも緊張します」と言う。今では寄席を見に来る常連も多いという》。

《市場ではこのほか、月1~2回、NPOが近所の子どもらへの絵本読み聞かせ会を開催。40年以上、市場で働く花店「中谷誠花園」の大塚世志子さん(79)は「いろんなことに使ってもらって、みんなが息抜きできるような市場になっていったらうれしい」。再びにぎわいが戻ることを願っている》。

野良猫たちとご老人が共存する、何とものどかで味わいのある昭和の市場であった。まさに《『昭和の文化』が残っている》のであり、まるで『三丁目の夕日』の情景である。記事に出ている須山商店をはじめ、鳥良かしわ店、上水豆腐店なども、よくマスコミで紹介されていた。最近は「一箱古本市」なども催されていた。「再びにぎわいが戻ることを願っている」という記者の思いは、初夢に終わってしまった。年明け早々、何ともやりきれない気分である。

http://tamatehako.exblog.jp/i7/

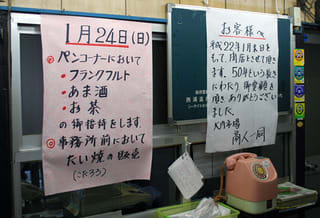

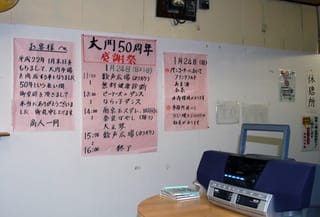

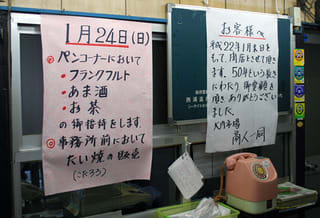

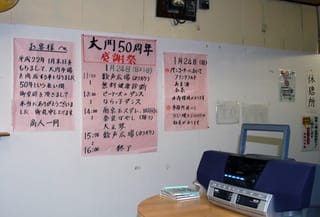

1月23日は「第3回大門玉手箱」という一箱古本市、24日は「大門50周年感謝祭」という市場主催のイベントが催されるそうだ。大門市場最後のイベントに、ぜひご参加いただきたい。

※写真は、1/20に(追加)撮影したもの。

近所にお住まいの木の茶の間 輪(りん)さんから、この情報をいただいた。彼女のブログによると、この市場は、かつて《今小路町内会で市場が欲しいと提案があった。もともとあった家屋(借家7軒)を曳家して土地を確保。大阪の市場を見学などして建設に着手。昭和35年7月に完成。県に申請して「公設大門市場」として営業開始。開業当時は35店舗》というものである。

http://tamatehako.exblog.jp/8415084/

《開業当時、市場という形態が流行しはじめ、奈良市内に約20か所の市場が建設された。現在も市場が残っているのは「大門」「椿井」のみ。ただし、市場本来のシステムを色濃く維持しているのは「大門」。とはいえ、現在、市場内で営業している店舗は約12》という寂しい状況であった。

http://tamatehako.exblog.jp/8567723/

昨年(9/27)には、読売新聞奈良版の「商店街物語」でも、大きく取り上げられた。見出しは「奈良・大門市場 客との出会い、我らの誇り」だ。《大門市場前の国道369号(旧24号)は、北に向かうと京都、南は天理、桜井へと続く交通の要衝だ。東大寺のすぐ西側にあることから、古くから参拝者ら多くの旅人が往来してきた。現在も東大寺二月堂で営まれる修二会(しゅにえ)(お水取り)で、松明(たいまつ)として使われるマダケが、京都府京田辺市から運ばれてくる伝統行事「竹送り」は、この道を通る》。

市場の向かいにある転害門。数少ない東大寺創建当初の建物だ

《国宝・東大寺転害門の俗称「大門」から名付けられた市場は、奈良市内を走る国道369号沿いにある。「公認」と壁に記された市場のドアを開けると、褐色のタイルが敷かれた幅約2メートルの通路が真っすぐに延びる。手書きの店舗案内図を見ながら、洋品店や薬局を抜けて20メートルほど歩くと広場に突き当たり、奥にぐるりと一周できる構造だ》。

《戦後、復興を遂げて好景気が続き、近畿各地で市場が建設ラッシュを迎えていた1960年、借家が並ぶ土地を区画整理して建てられた。入り口は狭いが、東西50メートルと細長い1000平方メートル余りの敷地に、当時は36店舗がひしめき合った。市場から10キロ以上離れた月ヶ瀬、柳生地区の住民にとっても、台所の役割を果たすなど商圏は広く、転害門前が駐車場になるほど人が絶えなかった。国道側入り口近くに店を構える「紅屋洋品店」の松矢雪子さん(75)は「1日2000人を超える買い物客でにぎわい、活気にあふれていた」と懐かしむ》。

《名物料理もできた。「須山天ぷら店」の昆布の天ぷらは、多い日で200~250個売れるといい、約8年前、テレビで紹介された際は他府県からも大勢の人が押し寄せた。同店の須山一信さん(68)は「揚げる温度と時間の微妙な調節で、せんべいのような食感になっておいしいんですよ」とPRする》。

《だが、郊外型の大型スーパーの進出は影を落とす。買い物客はめっきりと減り、ほかの商店街などと同様、市場内の店舗は約10店に減少。商店は、宅配による販売が大きな収入源になっている。「松本精肉店」の松本晶子さん(59)は「ほとんどが常連客。何が足りなくなって、必要なのかがわかる」と話す。市場に野菜を卸す農業辰己直大さん(31)は「この市場は売ったら終わりではなく、人とのつながりを大切にする『昭和の文化』が残っている」と誇らしげだ》。

《店主たちは手をこまねいているわけではない。活気を取り戻そうと、2年前から、空き店舗を利用した動きが始まっている。月1回の奈良大落語研究会による落語寄席が開かれた今月中旬、かつて青果店だった広場に、1年生の〈新人落語家〉が緊張した面持ちで高座に座った。「キャンパスの外で噺(はな)すのは初めてなんで、多少は大目に見てやってくだい」》。

市場すぐ近くにある萬林堂。せんとくん饅頭が好評だ

《店主や客らに笑顔があふれた。「大門ドラッグ店」の衣川康代さん(60)は「落語を始めたばかりの学生も多い。毎月、見ているので、徐々に上手くなってきているがわかる。育てているような感覚が楽しみ」とほほ笑む。落語研究会の2年若井輝正さん(19)は「落語に興味のない買い物客がいる中での寄席はほかにない。勝手が違い、いつも緊張します」と言う。今では寄席を見に来る常連も多いという》。

《市場ではこのほか、月1~2回、NPOが近所の子どもらへの絵本読み聞かせ会を開催。40年以上、市場で働く花店「中谷誠花園」の大塚世志子さん(79)は「いろんなことに使ってもらって、みんなが息抜きできるような市場になっていったらうれしい」。再びにぎわいが戻ることを願っている》。

| 三丁目の夕日傑作集 (その4) (ビッグコミックススペシャル)西岸 良平小学館このアイテムの詳細を見る |

野良猫たちとご老人が共存する、何とものどかで味わいのある昭和の市場であった。まさに《『昭和の文化』が残っている》のであり、まるで『三丁目の夕日』の情景である。記事に出ている須山商店をはじめ、鳥良かしわ店、上水豆腐店なども、よくマスコミで紹介されていた。最近は「一箱古本市」なども催されていた。「再びにぎわいが戻ることを願っている」という記者の思いは、初夢に終わってしまった。年明け早々、何ともやりきれない気分である。

http://tamatehako.exblog.jp/i7/

1月23日は「第3回大門玉手箱」という一箱古本市、24日は「大門50周年感謝祭」という市場主催のイベントが催されるそうだ。大門市場最後のイベントに、ぜひご参加いただきたい。

※写真は、1/20に(追加)撮影したもの。