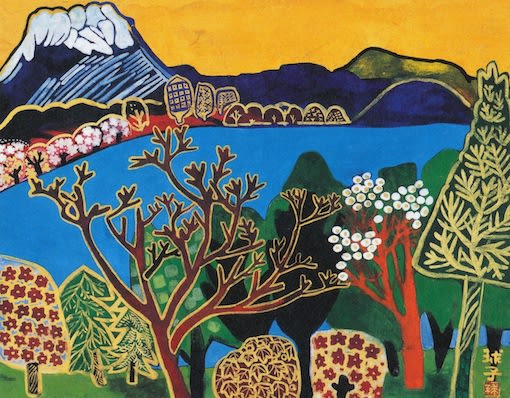

『屈斜路湖』(1970年頃、北海道立近代美術館蔵)

片岡球子といえば、雄渾なる山を描きつづけた画家としても知られている。正直にいえば、『面構』シリーズよりもそちらのほうが好きである。

『屈斜路湖』は、彼女が生まれた北海道の風景だ。この一帯は火山地帯で、屈斜路湖そのものがカルデラ湖らしい。球子は、単に美しい湖を描こうとしたわけではなかった。実際、絵のなかの湖面は木々にほとんど隠されている。目立つのは、対岸に聳える険しい火山の偉容である。

針生一郎は、球子の絵を評して「コラージュのよう」と書いたが、たしかにこの風景は、北海道の大自然を象徴するような奥行きの深さが欠けている。まず湖水をあらわすブルーの色を平坦に塗り広げた上から、植物や山の要素をペタペタと貼りつけたように見えなくもない。

その植物も、かつて『枇杷』を描いたのと同じ人とは思えないほど単純化され、いってみれば子供の絵のようになっている。四季の移ろいを上品に、風流に描くことが日本画の神髄だと信じ込んでいる人にとっては、まったくもって理解の外にあるような絵であろう。

だが、大胆に金色で縁取られた風景は琳派の精神を受け継いでいるし、湖の向こうの山脈をあらわす濃紺も、きわめて日本的な色彩である。『面構』では過去の人物画の緻密な焼き直しをやってみせた球子が、ここでは現実の自然に学びながらも、日本画の技法を縦横に駆使し、対象を勇んで乗り越えようとしているように思える。彼女は、北海道の自然を手なずけてしまったかのようだ。

***

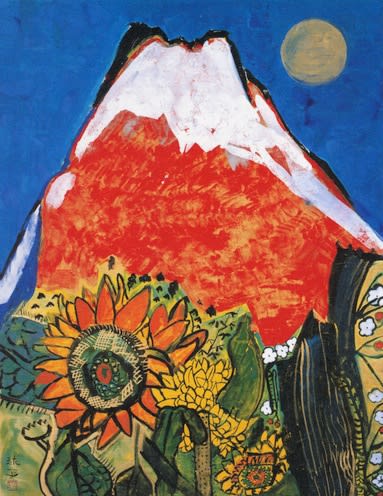

『めで多き富士』(2001年)

片岡球子といえば、やはり富士である。彼女は、現代に生まれ変わった北斎になりたかったのかもしれない。けれども、北斎のように構図に凝ることはせず、彼女は真っ正面から富士に挑みつづけた。これほどの急角度で中天に切り込む刃物のような富士を描いた画家は、他にいないのではないか。

ただ、ここでも球子は富士だけを描いたわけではない。眼を惹くのは、まるでギョロ眼をむいたような毒々しいひまわりの大輪だ。そして富士の右上には、妖しく輝く満月がぽかりと浮かんでいる。

内なるマグマをたたえながら堂々と聳える日本一の山、そのマグマを分け与えられたような花々。すべてを黙って見下ろしている月。球子は天地をめぐる生命の鉱脈を掘り当て、それをストレートに描ききろうとしたのであろう。このときすでに90代の後半にさしかかっていたとは、とても信じられない話である。

***

毎年のように「院展」にかよっていたぼくは、球子が「秋の院展」に出品した最後の『面構』を観ることができた。そして「春の院展」に出していた『ポーズ』という名の裸婦像シリーズも、最後の一作の展示に立ち会った。今思えば、何と幸せなことだろう。それから彼女は「院展」に出品しなくなり、しばらくしてのち、静かに訃報が伝えられた。

けれども、今では球子の絵を観るために大勢のファンが美術館に集まる。死してますます存在感を増す人というのがいるものだが、彼女はまさしくそれである。何かにつけて元気がないといわれる現代のこの国が本当に必要としているのは、不屈の精神で自己流の絵を描きつづけたひとりの女性の姿だった。

(了)

DATA:

「片岡球子 生命(いのち)あふれる」

2012年3月17日~5月6日

香雪美術館

参考図書:

針生一郎『わが愛憎の画家たち』(平凡社選書)

この随想を最初から読む