●【サツキ:旧暦五月・西暦2024.6.6~】

ヲカミ(温・陽)の働きが最大に至り、

雲が大いに沸き立ち、雨を降らせます。

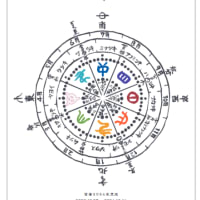

サのヲシテ文字は◯に━線の組み合わせです。

サシスセソの父音の━線は、

テーブルの板を思い浮かべて、

真横から見ると━線ですが、

真上から見ると⚫️面!

あたり一面とか、地面に行き渡るとか、

広く受け止める、とか、止めるなどのイメージ。

正午の太陽はサ(南)のテッペンにあり、

大地を隈なく照らします。

サには、

南・栄える・潤うという意があり、

サツキはサツユツキとも呼ばれていました。

サに栄え~サミタレのサツキ。

イヤサカ~✨️

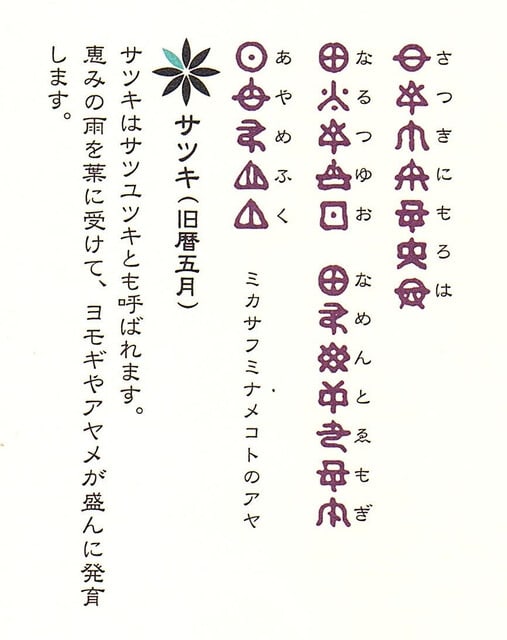

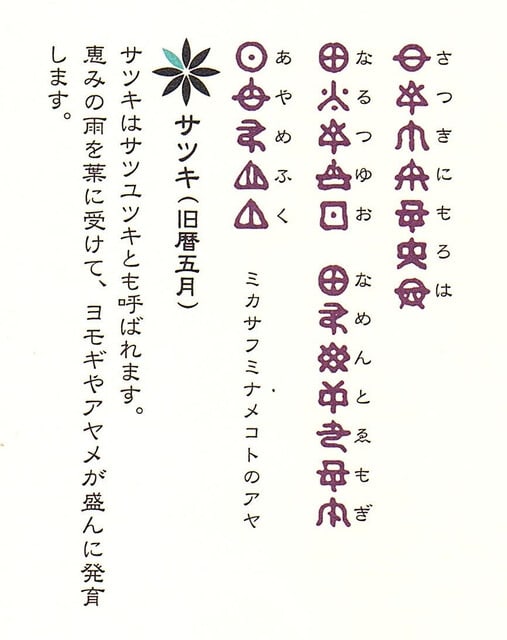

さつきにもろは ふたばにのぼる

なるつゆお なめんとゑもぎ さつゆつき かつみのつゆや

あやめふく トシウチニナスコトのアヤ

ミカサフミナメコトのアヤ

サ(南)に栄え~のサツキ、サミタレ(五月雨)は梅雨のこと。

太陽の光と月の雫の恵みを葉にたっぷり受けて、ヨモギやアヤメが盛んに発育します。

カツミとは、

カ:西(メ・冷)の固める働き

ツ:西、集まり

ミ:具現化、実体化

再び地表に冷たさの働きの一本が昇ってきて、サの広がりに雨を降らせます。

次の満月(夏至)で折り返し、メカミ(冷たさの働き・物質化の働き)が起き始める時期です。

📌サツキハレ・サミタレ・カサ・サキワヒ

ヲシテ文字で感じてみよう!

「伊雜宮の御神田祭」西暦6月24日に毎年行わていますが、

この日付は明治の改暦以降の祭日で、それ以前は、『磯部町史』によりますと、、

明治24年、各区長が神宮に差し出した「御田植旧復義願」の文中には、

「御田植の義は享禄(1528年~)年中より毎年5月中滞りなく云々」。

また、『磯部の御神田』(磯部町教育委員会)には、、

元禄年中の文書に、磯部町下郷地下所蔵の伊雜宮史に、

万治2年(1659)、江戸の寺社御奉行所呈出した旧記勘例の中に、

「一、 五月中旬有 御田之神事是、、今之定例也」とありました。

もともとは旧暦(太陰太陽暦)の「サツキナカ(望・5月15日)」、

夏至のウルナミ(エネルギー)を享けいただくという思いが込められているのかもしれません。

冬至の満月は「ウイナメヱ」、現在の「新嘗祭」にあたり、相対しています。

ハツヒ(新月)・モチ(満月)アワ(天地自然)のウヤマヒです。

参考文献・参考資料

◎『ホツマ辞典』池田満著・展望社

◎ヲシテ文献の世界へようこそ-日本ヲシテ研究所「ヲシテ文献・大意」

http://www.zb.ztv.ne.jp/woshite/index.html

◎『記紀原書ヲシテ』上・下巻 池田満著・展望社

◎『縄文カレンダー』冨山喜子編

◎『宇治山田市史』宇治山田市役所編 国書刊行会

※ヲシテフォントの商標権、意匠権は、日本ヲシテ研究所にあります。

編集:冨山喜子

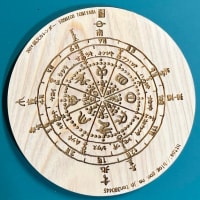

『縄文カレンダー』

トホカミヱヒタメ暦!

ヲシテ文献の記述をもとに縄文時代の季節感や行事を、

現代のグレゴリオ暦と太陰太陽暦(旧暦)に表しています。

今に伝わる「ヒナマツリ」や「タナハタ」、「豆まき」等、祭りの発祥や謂れも、

たいへんに興味深く、古来日本の慣わしや精神、思想が覗え、

縄文の宇宙的概念や死生観をも読み取れる「コヨミ」です。

縄文カレンダーの一年は、冬の至りの満月からはじまります。

A4判カラー・竹紙20頁冊子形。

1冊1500円のところ、6月現在1冊1000円(送料込)でお分けいたします(^^)v

ご希望の方は、

送り先のご住所、お名前、希望冊数を下記までメールにてお知らせください。

冨山喜子【メール】yoshico1018@yahoo.co.jp

ヲカミ(温・陽)の働きが最大に至り、

雲が大いに沸き立ち、雨を降らせます。

サのヲシテ文字は◯に━線の組み合わせです。

サシスセソの父音の━線は、

テーブルの板を思い浮かべて、

真横から見ると━線ですが、

真上から見ると⚫️面!

あたり一面とか、地面に行き渡るとか、

広く受け止める、とか、止めるなどのイメージ。

正午の太陽はサ(南)のテッペンにあり、

大地を隈なく照らします。

サには、

南・栄える・潤うという意があり、

サツキはサツユツキとも呼ばれていました。

サに栄え~サミタレのサツキ。

イヤサカ~✨️

さつきにもろは ふたばにのぼる

なるつゆお なめんとゑもぎ さつゆつき かつみのつゆや

あやめふく トシウチニナスコトのアヤ

ミカサフミナメコトのアヤ

サ(南)に栄え~のサツキ、サミタレ(五月雨)は梅雨のこと。

太陽の光と月の雫の恵みを葉にたっぷり受けて、ヨモギやアヤメが盛んに発育します。

カツミとは、

カ:西(メ・冷)の固める働き

ツ:西、集まり

ミ:具現化、実体化

再び地表に冷たさの働きの一本が昇ってきて、サの広がりに雨を降らせます。

次の満月(夏至)で折り返し、メカミ(冷たさの働き・物質化の働き)が起き始める時期です。

📌サツキハレ・サミタレ・カサ・サキワヒ

ヲシテ文字で感じてみよう!

「伊雜宮の御神田祭」西暦6月24日に毎年行わていますが、

この日付は明治の改暦以降の祭日で、それ以前は、『磯部町史』によりますと、、

明治24年、各区長が神宮に差し出した「御田植旧復義願」の文中には、

「御田植の義は享禄(1528年~)年中より毎年5月中滞りなく云々」。

また、『磯部の御神田』(磯部町教育委員会)には、、

元禄年中の文書に、磯部町下郷地下所蔵の伊雜宮史に、

万治2年(1659)、江戸の寺社御奉行所呈出した旧記勘例の中に、

「一、 五月中旬有 御田之神事是、、今之定例也」とありました。

もともとは旧暦(太陰太陽暦)の「サツキナカ(望・5月15日)」、

夏至のウルナミ(エネルギー)を享けいただくという思いが込められているのかもしれません。

冬至の満月は「ウイナメヱ」、現在の「新嘗祭」にあたり、相対しています。

ハツヒ(新月)・モチ(満月)アワ(天地自然)のウヤマヒです。

参考文献・参考資料

◎『ホツマ辞典』池田満著・展望社

◎ヲシテ文献の世界へようこそ-日本ヲシテ研究所「ヲシテ文献・大意」

http://www.zb.ztv.ne.jp/woshite/index.html

◎『記紀原書ヲシテ』上・下巻 池田満著・展望社

◎『縄文カレンダー』冨山喜子編

◎『宇治山田市史』宇治山田市役所編 国書刊行会

※ヲシテフォントの商標権、意匠権は、日本ヲシテ研究所にあります。

編集:冨山喜子

『縄文カレンダー』

トホカミヱヒタメ暦!

ヲシテ文献の記述をもとに縄文時代の季節感や行事を、

現代のグレゴリオ暦と太陰太陽暦(旧暦)に表しています。

今に伝わる「ヒナマツリ」や「タナハタ」、「豆まき」等、祭りの発祥や謂れも、

たいへんに興味深く、古来日本の慣わしや精神、思想が覗え、

縄文の宇宙的概念や死生観をも読み取れる「コヨミ」です。

縄文カレンダーの一年は、冬の至りの満月からはじまります。

A4判カラー・竹紙20頁冊子形。

1冊1500円のところ、6月現在1冊1000円(送料込)でお分けいたします(^^)v

ご希望の方は、

送り先のご住所、お名前、希望冊数を下記までメールにてお知らせください。

冨山喜子【メール】yoshico1018@yahoo.co.jp