●ムワタマツリ・トンドモチ【ムツキモチ(旧暦一月望・小正月)】

初春の満月!

旧暦ムツキ十五夜お月さま

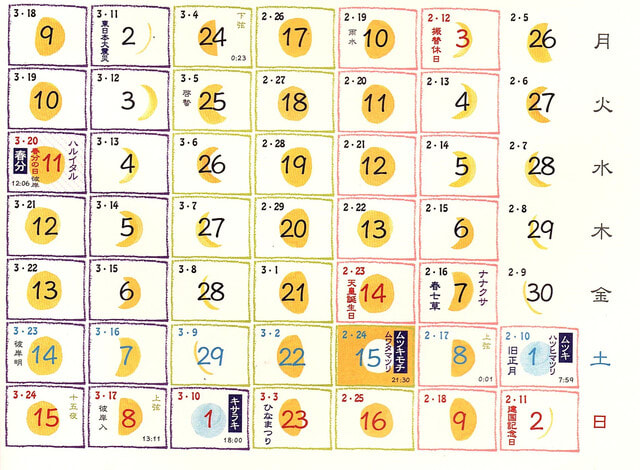

西暦2024.2.24、21:30にmaxとなります。

日暮れからご来光までの夜空を一晩中照らす満月!

その朝にいただく小豆粥!

満月のエネルギー♡水に浸した小豆の月光浴!

アツキカユ、ヲシテ文字で感じるとまさにまさになヒモロケです!

恐るべし縄文の叡智✨

1月15日といえば、数年前までは成人式の祝日でした。

初春の満々の満月のエネルギーに因んでいたのではと思います。

成人を迎えられた方々へ謹んでお祝い申し上げます。

春、キザス東、のぼる朝日の波に乗り~いよいよです!

いつかの月の出。

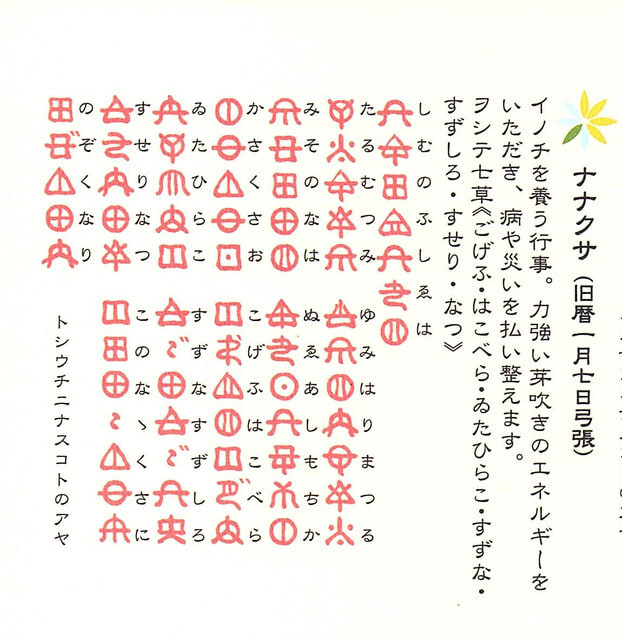

もちのあさほぎ

あつきかゆ さむさにやふる

わたゑやみ さやけをけらに

とんどもち ゑさるかみあり トシウチニナスコトのアヤ

モチ(満月)の明けた朝に、ヒモロケ(日月のエネルギーの備わった食物)の

アツキ・カユ(小豆粥)で祝い、ワタ(内臓)へのヱヤミ(病気)を防ぎます。

ササ(笹・竹)、オケラ(薬草)を焚き、

モチ(トンドモチ・餅)を焼いてカユ(粥)に入れます。

小豆粥にお餅♡おしるこちゃんですね♪

現在でも1月15日は「鏡開き」・「トンド焼き」(左義長・小正月の火祭行事)が

全国各地で行われていますが、なんとヒノモト縄文起源の風習といえます!

日本のお正月♡

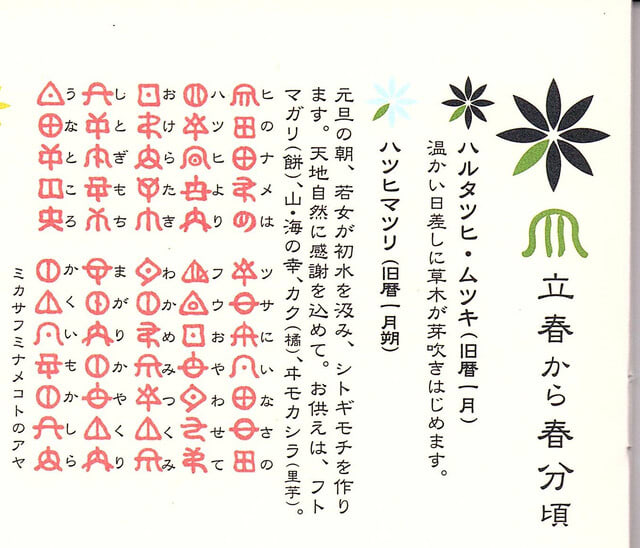

めをおえば もちのあしたは

ひもろけの あづきのかゆに

ゑやみよけ ささおけとんど

もちやきて かゆはしらなす

かみありの かゆふとまにや ミカサフミナメコトのアヤ

カユハシラナスカミアリのカユフトマニとは、

かゆ(カユ・来たりて跳ね返る様)のウラナイ(見えない世界の成り行く方向を知る)です。

※『宇治山田市史』宇治山田市役所編の年中行事より、

◎御竈木神事【正月十五日】「宮中神事」

神宮に御薪を奉納することで、これは昔、

朝廷にて臣下の薪を献ずる儀のあったのを移して、神前にも奉る式としたものであろう。

この日、一禰宜七荷、余の禰宜各六荷、権禰宜は各五荷、六位の権禰宜・大内人等は各三荷、

小内人は各二荷、諸社の祝部等は各一荷という定であった。

其の木は長さ七尺余りの白削りの細木で、九本を一荷としてある。

之を石壺の上に据えて「御木の数三千五百荷御入り候ふ」と申し、

政所が祝詞を奏し了って、御薪をば忌火屋殿に納める。

神事の祝詞には、

「吾々のかく奉るさまをば、平らけく安らけく聞食して朝廷賓位(みかどのみくらい)」は

動くことなく、常磐(ときわ)に堅磐(かきわ)に、夜の守日の守に護り幸い奉りたまひ

生まれまさむ皇子達をも慈しみ給ひ、百官(ももつかさ)に奉仕(つかえまつ)る人等をも

平らけく、安らけく、天下四方(あめのしたよも)の人民(おほみたから)の作る

五穀(いつくさのたなつもの)も豊かにめぐみ幸ひ給へ」

と祈る所に国民思想の明らかなる反映を見る。

訓読みのやまとことはのなんと美しい響き♡

◎小豆粥【正月十五日】「民間行事」

松飾りは、十四日の夜に納めるので、十五日朝に粥柱の角切餅を入れた小豆粥を煮、

飾りを取り去った跡へ供えるので、飾揚げの祝とも云った。※五十鈴落葉

参考文献・参考資料

◎『ホツマ辞典』池田満著・展望社

◎ヲシテ文献の世界へようこそ-日本ヲシテ研究所「ヲシテ文献・大意」

◎『記紀原書ヲシテ』上・下巻 池田満著・展望社

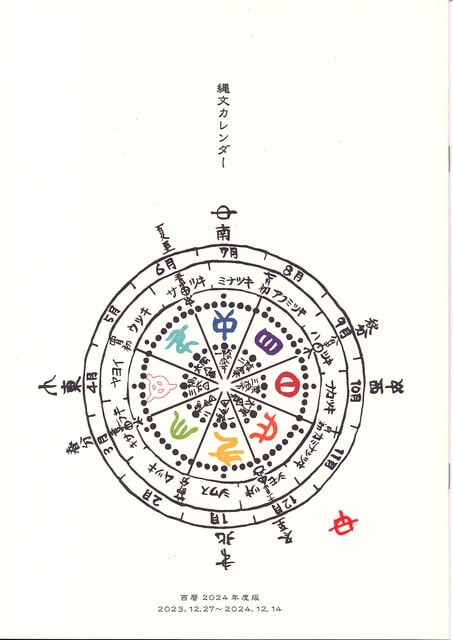

◎『縄文カレンダー』冨山喜子編

◎『宇治山田市史』宇治山田市役所編 国書刊行会

◎『志摩の民俗』三重県郷土史料刊行会 著者:鈴木敏雄

◎『伊勢神宮』ホームページhttp://www.isejingu.or.jp/index.html

※ヲシテフォントの商標権、意匠権は、日本ヲシテ研究所にあります。

初春の満月!

旧暦ムツキ十五夜お月さま

西暦2024.2.24、21:30にmaxとなります。

日暮れからご来光までの夜空を一晩中照らす満月!

その朝にいただく小豆粥!

満月のエネルギー♡水に浸した小豆の月光浴!

アツキカユ、ヲシテ文字で感じるとまさにまさになヒモロケです!

恐るべし縄文の叡智✨

1月15日といえば、数年前までは成人式の祝日でした。

初春の満々の満月のエネルギーに因んでいたのではと思います。

成人を迎えられた方々へ謹んでお祝い申し上げます。

春、キザス東、のぼる朝日の波に乗り~いよいよです!

いつかの月の出。

もちのあさほぎ

あつきかゆ さむさにやふる

わたゑやみ さやけをけらに

とんどもち ゑさるかみあり トシウチニナスコトのアヤ

モチ(満月)の明けた朝に、ヒモロケ(日月のエネルギーの備わった食物)の

アツキ・カユ(小豆粥)で祝い、ワタ(内臓)へのヱヤミ(病気)を防ぎます。

ササ(笹・竹)、オケラ(薬草)を焚き、

モチ(トンドモチ・餅)を焼いてカユ(粥)に入れます。

小豆粥にお餅♡おしるこちゃんですね♪

現在でも1月15日は「鏡開き」・「トンド焼き」(左義長・小正月の火祭行事)が

全国各地で行われていますが、なんとヒノモト縄文起源の風習といえます!

日本のお正月♡

めをおえば もちのあしたは

ひもろけの あづきのかゆに

ゑやみよけ ささおけとんど

もちやきて かゆはしらなす

かみありの かゆふとまにや ミカサフミナメコトのアヤ

カユハシラナスカミアリのカユフトマニとは、

かゆ(カユ・来たりて跳ね返る様)のウラナイ(見えない世界の成り行く方向を知る)です。

※『宇治山田市史』宇治山田市役所編の年中行事より、

◎御竈木神事【正月十五日】「宮中神事」

神宮に御薪を奉納することで、これは昔、

朝廷にて臣下の薪を献ずる儀のあったのを移して、神前にも奉る式としたものであろう。

この日、一禰宜七荷、余の禰宜各六荷、権禰宜は各五荷、六位の権禰宜・大内人等は各三荷、

小内人は各二荷、諸社の祝部等は各一荷という定であった。

其の木は長さ七尺余りの白削りの細木で、九本を一荷としてある。

之を石壺の上に据えて「御木の数三千五百荷御入り候ふ」と申し、

政所が祝詞を奏し了って、御薪をば忌火屋殿に納める。

神事の祝詞には、

「吾々のかく奉るさまをば、平らけく安らけく聞食して朝廷賓位(みかどのみくらい)」は

動くことなく、常磐(ときわ)に堅磐(かきわ)に、夜の守日の守に護り幸い奉りたまひ

生まれまさむ皇子達をも慈しみ給ひ、百官(ももつかさ)に奉仕(つかえまつ)る人等をも

平らけく、安らけく、天下四方(あめのしたよも)の人民(おほみたから)の作る

五穀(いつくさのたなつもの)も豊かにめぐみ幸ひ給へ」

と祈る所に国民思想の明らかなる反映を見る。

訓読みのやまとことはのなんと美しい響き♡

◎小豆粥【正月十五日】「民間行事」

松飾りは、十四日の夜に納めるので、十五日朝に粥柱の角切餅を入れた小豆粥を煮、

飾りを取り去った跡へ供えるので、飾揚げの祝とも云った。※五十鈴落葉

参考文献・参考資料

◎『ホツマ辞典』池田満著・展望社

◎ヲシテ文献の世界へようこそ-日本ヲシテ研究所「ヲシテ文献・大意」

◎『記紀原書ヲシテ』上・下巻 池田満著・展望社

◎『縄文カレンダー』冨山喜子編

◎『宇治山田市史』宇治山田市役所編 国書刊行会

◎『志摩の民俗』三重県郷土史料刊行会 著者:鈴木敏雄

◎『伊勢神宮』ホームページhttp://www.isejingu.or.jp/index.html

※ヲシテフォントの商標権、意匠権は、日本ヲシテ研究所にあります。