定例の寄り合いが終わってから、70歳前後となった元「青年たち」に思春期から青春時代の話を聞いてみた。おおまかにまとめると。

まず第一は、お酒の話。

「酒にすべてを注ぎ込んだような青春だったよ。ひとり1升飲むのはふつうで、近所の家を軒並み訪問してはそこで飲んだものよ。当時はどこの家に行っても同級生がいたからね。みんなで1斗や2斗はぐいぐい飲んだかもね。」

第二は、学校でのこと。

「中学・高校になると寮生活があって、物理的に親子の接触がなかなかなくなってしまってさみしい思いが残った。そのぶん、いまでは孫たちも含めときどき賑わいある関係がとりもどせている。」

「<部活>も一年に休みが4日くらいしかないくらい猛練習を積んだのに、県大会ではいつも連敗続き。でもそれが今の仕事の頑張りに生きている。」

「国道がまだ舗装されていなくて、買ってもらった自転車で通学していた。山からガタゴト降りてきて帰りは暗くてしかも急坂を登るのがとても大変だった。雨の日はぬかるんでさらに最悪だった。」

第三は趣味のバイク。

「時代がバブルでオートレースブームがあったせいか、バイクに収入の大半をつぎ込んでしまった。その経験から自分は機械いじりが好きだったんだと今にしてわかった。現在の仕事もその影響が強烈だからだと思う。 スポーツは嫌いではなかったが、今思うに先輩に言われたとおりのレールを走っていただけからなんだな。」

「親父に内緒でバイクの後ろに女の子を乗せて坂の上まで往復でガタガタ道を走ったな。ドキドキしながらスリルを楽しんだもんよ。だけど、坂から転倒してバイクを壊してしまい、親からえらく叱られたことがあった。」

第四は、青年団活動 。

「町内に9つの青年団が次々結成されていって、若者がおよそ200人くらいいたかね。だから、そこからいろんな経験や人間関係を学べたね。また、それをきっかけに夫婦になったカップルも少なくなかったよ。婚活をやらないでも済んだってことだね。」

「祭りの目玉として山の小学校の校庭に舞台を作ってそこで青年団オリジナルの芝居を上演したんだよ。また、子ども会やそのリーダーズクラブを結成して、宿泊研修会をお寺で開催したり、クリスマス会・ダンス会・キャンプファイヤーなどのイベントもやったし結構忙しかった。」

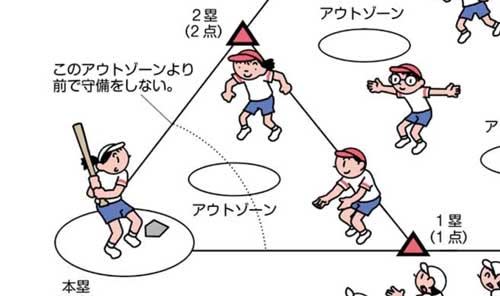

「青年団対抗駅伝大会もあってうちの地区では3チームもできて優勝候補だった。毎晩練習していたから体力だけは自信があったということだね。」

第五は、街での修業。

「家を離れて街なかで職人の修行をやっていた。当時は弟子の数も多く、技術も習得できていった。だけど、現在は技術がなくても機械がやってくれるから素人でもできちゃう。」

「修業の合間に大都会に行ったりしていろいろな人や文化から学ぶことができたけど、田舎にもどってきて、あらためて田舎の良さをしみじみ再認識できた。」

第六は、地域の生き物とのつきあい。

「地蜂の穴を見つけて、夕方それを掘り出しに行くのが楽しかったね。

アナグマやイノシシの捕獲は思い通りにはいかなかくて苦労したね。シカ・サル・カモシカは山奥にいたので、あまり見かけなかった。また、当時は害獣を捕獲しても報奨金は出なかったんだ。」 「朝と夕方はいつも川で釣りをしていた青春だった。県内のほとんどの川は制覇したよ。その延長に今の自分の仕事につながっているね。」

第七は遊び・娯楽。

「中学のとき同級生たちと棒高跳びに熱中して暗くなるまで遊んだ。棒はもちろん近くの竹林の竹を使ったよ。東京オリンピックの影響があったかもしれない。」

「テレビのある家が数軒しかなくてみんなでプロレスなどを見に行ったっけ。当時の映りはガーガーしていてよく見えなかったけど。」

「寄合が早く終わるのを待って、すぐに麻雀・花札等の賭け事を始めたという時期もあったっけな。」

そして、最後に。

「各家庭に子どもが4人いるのが地元の標準でした。だから、4人を目標に懸命に子育てしたものですよ。」

「貧乏だったけど昔の方が楽しかったなー。<昔は仕事に追われたが、今は金に追われている>というが、本当だね。」

「都会の拡張は、目先だけの刹那的なものに追われ、なんでも商品化にしてしまうが、<自然>豊かな地方は、都会が失ったものがまだ残っているのが救い。だから、その価値を再発見して磨いていく、というのが地域の宿題だと思うよ。」

(

( (

( (

(

(

(