祇園祭り&提灯

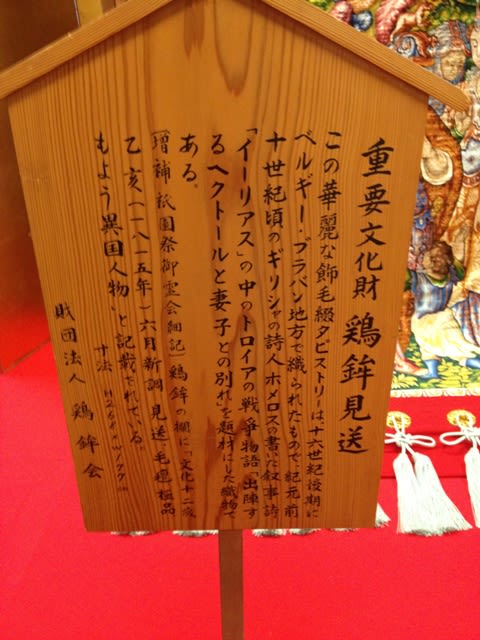

鉾内の町内の宝

町内の鉾、ミニ鉾を家庭内で飾る

祇園祭道散策

祇園祭道散策 歴史

歴史 祇園祭が生まれた背景は、人口の増加と伴にマラリア、天然痘、インフルエンザ等の

祇園祭が生まれた背景は、人口の増加と伴にマラリア、天然痘、インフルエンザ等の疾病京都で大流行しました

863年厄病の治まりを願い、御霊会を行い、それが祇園祭の始まりです

863年厄病の治まりを願い、御霊会を行い、それが祇園祭の始まりです 四条室町を中心に、商工業者の自治組織が成立し、町ごとに風情を凝らした山鉾を

四条室町を中心に、商工業者の自治組織が成立し、町ごとに風情を凝らした山鉾を作って巡行させるようになりました

鉾

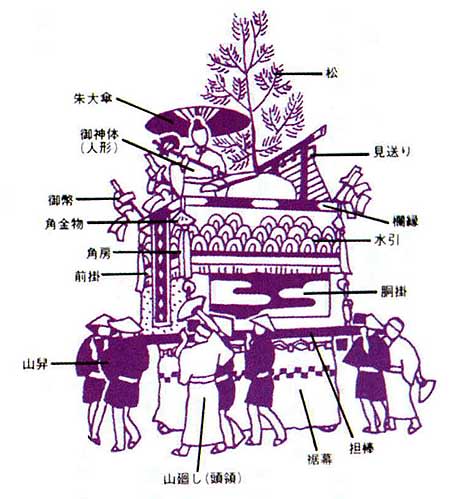

山

祇園祭の山鉾の運営資金

祇園祭の山鉾の運営資金(友人が四条烏丸でギャラリーを経営しておりその人の話では)

現在では、町内はオフィースビルばかりで、町内会は10軒で『鉾と山』の資金には

現在では、町内はオフィースビルばかりで、町内会は10軒で『鉾と山』の資金には苦労しているとの事でした

年間、鉾で約1千万円、山で4百万円ほどかかるそうです

年間、鉾で約1千万円、山で4百万円ほどかかるそうです 「ちまき」は”夏越の祓い”として一年間の厄除け・災難除けです

「ちまき」は”夏越の祓い”として一年間の厄除け・災難除けです「ちまき」や護符の売り上げが、町内祇園祭運営費の重要な収入源の一つとの事です

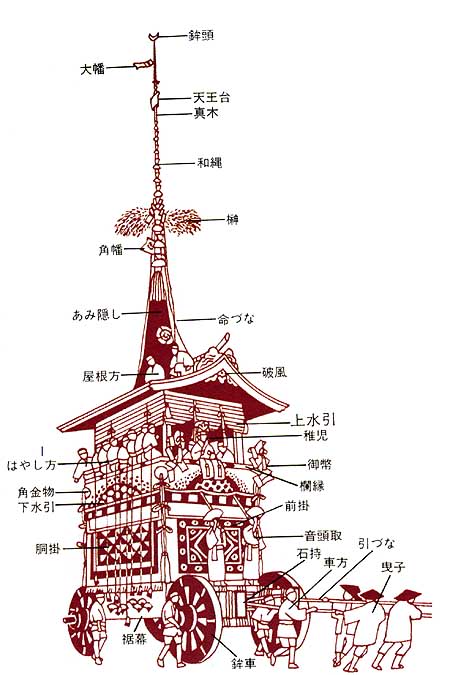

鉾

鉾 鉾のうちで最大のものは約12トンで、これらの組みたて、曳出し、巡行及び解体には

鉾のうちで最大のものは約12トンで、これらの組みたて、曳出し、巡行及び解体には延べ約180人もの人出をが必要です

鉾の高さは、約25メートルで、綱を引く役の「曳子」は30人~40人位です

鉾の高さは、約25メートルで、綱を引く役の「曳子」は30人~40人位です 山

山 高さは、約15メートル位、重量は約1.6トンで、「昇方」は14人~24人です

高さは、約15メートル位、重量は約1.6トンで、「昇方」は14人~24人です

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます