2024年2月10日(土)、栄中日文化センター主催、「歩いて巡る愛知の古城と史跡」(2024年1~3月)「水軍の城・大野城と知多の名城・大草城へ行ってきました。

講師は七種英康先生です。その様子を、数回にわたって紹介してきました。今日はその最終回です。

今回の訪問地です。

今回は④ 大草城 -3- シリーズ最終回です。

公益財団法人日本城郭協会が、日本100名城®、続日本100名城®を定めています。愛知県から選ばれているのはどこでしょう。

日本100名城 http://jokaku.jp/japan-top-100-castles/

愛知の城は、犬山城 名古屋城 岡崎城 長篠城

続日本100名城 http://jokaku.jp/japan-top-100-castles/best-100-castles-of-japan-2nd-selection/

愛知の城は、小牧山城 古宮城 吉田城

七種先生に尋ねました。

「続々日本100名城を愛知県から選ぶとすればどこを推薦しますか?」

その答えが

「大給城(おぎゅうじょう) 市場城 大草城」でした。

大草城は、それぐらいすごい城跡なのですね。

他の二つは動画を載せておきます。

【城を観る+】《大給城》2021 〜大給松平氏の居城!大給城跡を観る〜

【城を観る+】《市場城(大草城)》2022 〜小原鱸氏の居城!市場城跡を観る〜

さて、大草城の続きです。

前回のポイントが

地理院地図を見ると、大草城全体が、もともと平坦な台地の上面であることがわかります。

ということは、これから紹介する土塁と堀は、すべて人の手によって掘られたもの なのです。

矢印は写真を撮影した場所です。

1 の写真です。もともと水堀で、土砂で埋まっているように見えます。

2 です。高さを感じてください。もともと、上の家の高さだったのが、堀を掘って、その土を盛り上げたのが下の写真なのです。

8mはあります。

3です。高さがわかります。

4です。かなりの深さですね。

5です。「スーパー地形」によると、右の家屋の標高は9mから10mです。土塁は17mを越えます。

堀底からは20mを越えています。

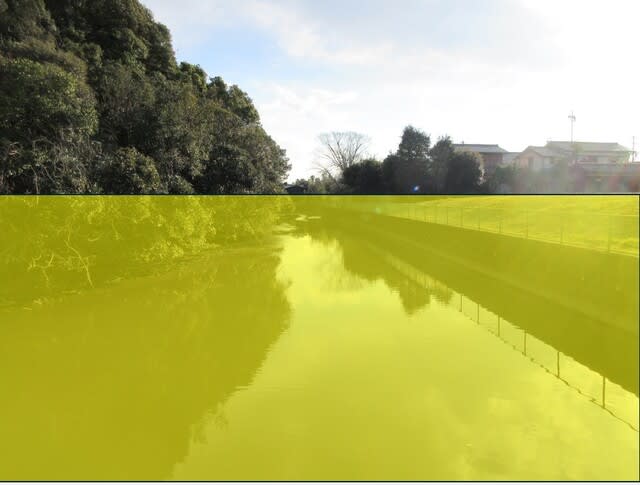

ざっとのイメージですが、この黄色い部分を掘って、左側に盛り上げたと思ってください。膨大な土木工事です。

6です。

7です。もともと空堀でした。水がわき出ていることがわかります。大野城から移したのもわかります。

ざっと、黄色い部分を掘って、右の土塁を作ったのです。左側は標高10m、土塁は17mほどです。

堀底からは20m以上はあるでしょう。

堀をまたいで、神社側に移ります。

津島神社です。

地蔵寺です。

大草城を動画でご覧ください。

平らな土地に、これだけの堀と土塁を作ることができたのは、資金が潤沢にあったからです。

その源は、常滑焼を中心とした海運での膨大な利益があったことが想像できます。

今回は、水軍・海運業で儲けた佐治氏の大野城、大野城を受け継ぎながら新しい土地で大規模な城を建築途上で大坂へ移った有楽斎の幻の城を見てきました。

今回も、新しい発見をさせていただいた七種英康先生、アシスタントの則竹さん、そして一緒に学ぶ皆さんに感謝申し上げます。

次回は、いよいよ犬山城です。

大野城・大草城-1- 大野城・大草城-2- 大野城・大草城-3- 大野城・大草城-4- 大野城・大草城-5- 大野城・大草城-6- 大野城・大草城-7- 大野城・大草城-8- 大野城・大草城-9-最終回

このブログでの他のシリーズは・・・

ベトナム・ホーチミン みてある記 -1- タイ・バンコク 見てある記-1- シェムリアップみてある記 -1- 香港に来ています 台湾レポート-1- 平成25年度北方四島交流訪問事業 -古釜布湾- 職場旅行(1) 京都ぶらり-1- なごや探索 出雲 函館 京都散策 さわやか中欧 見てある記 -1- 美濃 見てある記 -1- 東京散策 みちのく三陸海岸 見てある記-1- 滋賀探訪 新城FWに参加しました-1- 碧南FWへ行ってきました -1- 安城へ行ってきました1 -本證寺- 「勝鬘寺と大久保氏ゆかりの上和田城址」(岡崎市)-1- 北陸探訪 -1- 剱神社 近江FW 長久手FWへ行ってきました -1- 遠州FW -1- 小牧FW -1- 末森城周辺FW-1- 「宮宿」-1- 大野城・大草城-1- 「鳴海宿」-1- 富士周辺五名城と諏訪の旅-1- 犬山城周辺 -1- 近江FWⅡ 安祥城周辺-1- 「有松宿」-1- 堀川七橋めぐり-1- 松平郷周辺FW -1- 桑名城 -1- 「池鯉鮒宿」-1- 名古屋城-1- 「岡崎宿」-1- 東美濃FW -1- 刈谷、小牧羽柴軍陣跡 -1-、近江FWⅢ-1-、三河山中城-1-、小口城周辺史跡-1-、

「社楽の会」HP:中国ODAみてある記 韓国研修・その2 ブリスベン