〔更新履歴:9/2追記、9/23追記〕

(7) 易感染性 (つづき)

前回記事の続きで、ウイルス性感染の代表例とされたヒト・ヘルペスウイルスについてみていこう。

ヘルペスウイルスは100種類以上あるといわれていて、人に病原性を示すものとして次の8種類のヒト・ヘルペスウイルス(human herpesvirus、HHV)が知られている。

(a) HHV-1:単純ヘルペスウイルス1型(herpes simplex virus-1、HSV-1)

(b) HHV-2:単純ヘルペスウイルス2型(herpes simplex virus-2、HSV-2)

(c) HHV-3:水痘・帯状疱疹ウイルス(varicella zoster virus、VZV)

(d) HHV-4:エプスタイン・バー・ウイルス(Epstein-Barr virus、EBV)

(e) HHV-5:サイトメガロウイルス(cytomegalovirus、CMV)

(f) HHV-6:ヒト・ヘルペスウイルス6型

(g) HHV-7:ヒト・ヘルペスウイルス7型

(h) HHV-8:ヒト・ヘルペスウイルス8型(あるいはカポジ肉腫関連ヘルペスウイルス(Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus、KSHV))

前回記事のラジオNIKKEIのサイトの記事で言及されていた「サイトメガロウイルス」はHHV-5であり、「ヘルペスウイルス」はHSV-1及びHSV-2のことであろう。

ヒト・ヘルペスウイルスによる感染症の解説については、例えば、博多インフェクションコントロールフォーラム(HICA)内のサイト「感染症講義室」から、

ヘルペスウイルス感染症

http://hica.jp/kono/kogiroku/herpes/soron.html (リンクはココ)

・ヘルペスherpes (ラテン)とは小水疱・小膿疱の集簇した状態である疱疹(ホウシン)のことである。

・ヘルペスウイルスは、DNA ウイルスである。・・・

[中略]

・ヘルペスウイルス科のウイルスのほとんどは、人体(宿主)に初感染の後、潜伏感染する。これは、いわば冬眠状態みたいなものである。やがて、潜伏感染したヘルペスウイルスは、宿主が免疫不全に陥ることで、再び目覚め(再活性化)病的状態を来す。これを回帰発症recurrenceという。(重要事項)・・・

具体例として、「水痘」と「帯状疱疹」の関係が挙げられる。この二つは、共にヘルペスウイルス科に属する水痘帯状疱疹ウイルスvaricella zoster virusによって生じる発疹性の疾患だが、同じウイルスによる違う時期に現れる病気の呼び名である。つまり、初感染で全身に水疱が出現するのが「水痘」(いわゆる水ぼうそう。好発時期は幼児・学童期)。そのウイルスの中で、神経節に潜伏して生体の老化・免疫低下によって回帰発症し、知覚神経に沿っての移動の後に知覚神経支配領域(皮膚デルマトームに相当)に多くの場合、片側性の有痛性水疱を形成したのが「帯状疱疹」

[中略]

・回帰発症を引き起こす「再活性化への刺激」には日光(とくに紫外線)、外傷、ストレス、疲労、月経、発熱、神経に対する外科的侵襲、免疫抑制剤(ステロイド・シクロスポリンなど)がある。

コルチゾールの作用による免疫抑制は、前回記事でみたとおり、リンパ球を減少させるので、ウイルスなどの小さな異物に対する防御が特に手薄になることを意味している(顆粒球の直径は好中球で12~15μm程度であり、百分の1程度の大きさのヘルペスウイルス(0.1~0.2μm程度)を効率的に処理するのには難がある)。

ヒト・ヘルペスウイルスによる感染症をまとめた一覧表については、上記リンク先でもみられるけど、潜伏部位などの情報が載ったものをサイト「医学用語集めでぃっく」から引用すると(ヒトヘルペスウイルス

http://meddic.jp/%E3%83%92%E3%83%88%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%82%B9%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9。リンクはココ)

表 ヒト・ヘルペスウイルスによる感染症

上記表中の「主な疾患」欄に関し代表的なものについて、gooヘルスケアからのリンクを置いておくと、

HHV-1 & 2

単純疱疹(ヘルペス) http://health.goo.ne.jp/medical/search/10P80300.html (リンクはココ)

性器ヘルペス症 http://health.goo.ne.jp/medical/search/10341100.html (リンクはココ)

HHV-3

水痘(みずぼうそう) http://health.goo.ne.jp/medical/search/10PA0800.html (リンクはココ)

帯状疱疹 http://health.goo.ne.jp/medical/search/10P80200.html (リンクはココ)

HHV-4

伝染性単核(球)症 http://health.goo.ne.jp/medical/search/10PA0500.html (リンクはココ)

HHV-5

サイトメガロウイルス感染症 http://health.goo.ne.jp/medical/search/10PA0600.html (リンクはココ)

HHV-6 & 7

突発性発疹(小児バラ疹) http://health.goo.ne.jp/medical/search/10PA0300.html (リンクはココ)

ついでに、発がんとの関連することがかなり明確になっているのは、4種類ある(上記の表には載っていないものもあるけど、HHV-2の子宮頸がん、HHV-4のバーキットリンパ腫・胃がん・上咽頭がん、HHV-5の前立腺がん、HHV-8のカポジ肉腫)。

また、HHV-6については、上記の表では触れられていないが、慢性疲労との関連性が指摘されている。この点については、書き始めると長くなりそうので別の機会に扱うことにして、関連記事のリンクを一つだけ紹介するに留めておこう。サイト「Co-Cure-Japan」(慢性疲労症候群とその関連疾患に関する情報提供のサイト)の記事から、

ヒトヘルペスウイルス6(HHV6)と慢性疲労症候群

http://co-cure.org/jp/CFS/mm66.htm (リンクはココ)

最後におまけで、ヒト・ヘルペスウイルスに関し病理像に興味があれば、国立感染症研究所の感染病理部のサイトから、

感染症の病理 http://www0.nih.go.jp/niid/pathology/kansensho-byouri.html (リンクはココ。リンク先からウイルスの種類を選択可能)

易感染性とコルチゾールとの関係の話はこれくらいにして、次に、易感染性に関連する疑わしい症例をみていこう。

(A) 一般論

一般的な話で噂話のレベルだと、例えば、某掲示板の緊急自然災害板から、

112 名前:地震雷火事名無し(中国地方) 投稿日:2012/08/13(月) 07:23:04.22 ID:MeJWKHmL0

色んな感染症やインフルエンザが夏にでも流行るのって、免疫がなくなって

身体が相当弱ってる人が多いってことだよね。

去年からずっと色んな感染症がウナギのぼりだなと。

性感染症も調査したら激しく増えてそう。

肝炎は感染力が強くて感染しやすいから、凄く増えてそうな気がする。

113 名前:地震雷火事名無し(やわらか銀行) 投稿日:2012/08/13(月) 07:47:56.89 ID:b8mHaGt40

そのうちエイズ感染して無くても、カリニ肺炎とか起こすレベルになるんだろうね。

少しずつ、気づかない程度に進行する白血病のようなイメージか・・・

116 名前:地震雷火事名無し(新潟県) 投稿日:2012/08/13(月) 09:08:18.09 ID:HTHqx1YS0

インフルエンザくらいならいいけど

結核が蔓延したらと思うとgkbr.

昨年家族が高熱続いて入院して、結核の疑いがあるって言われたんだけど

生きた心地がしなかった。

結局、結核ではなくて原因は不明のままだったんだけど。

120 名前:地震雷火事名無し(中国地方) 投稿日:2012/08/13(月) 09:56:30.13 ID:MeJWKHmL0

>>116

結核は薬が全く効かない、多剤耐性結核が増えてるのも怖い。

超多剤耐性結核なんてものあるらしい。

元々身体が弱ってるから結核に感染するんだろうけど、多剤耐性結核になったら自分の免疫力で

勝負するしかなくなるわけで、その免疫力がないのに治るわけがないという…

少し確かなソースでの一般的な話だと、例えば、みんなのカルテ保管庫から、

509 私:生理不順 家族:免疫力弱く

http://sos311karte.blogspot.jp/2012/07/509.html (リンクはココ)

(インフルエンザ、風邪、帯状疱疹、胃腸炎、溶連菌感染を指摘)

次に、もう少し定量的にみることとして、公的な発表ベース(主に厚労省系)、あるいはそれらに基づく報道ベースでみていこう。ここでは、全国ベースの数値でみることにするけど、地域的な動向については、興味があるなら、都道府県ベースの数値もある筈なので各自でチェックしてほしい(例えば、北海道だと道のサイト「北海道感染症情報センター」 http://www.iph.pref.hokkaido.jp/kansen/index.html)。

(B) 結核

厚労省により全数把握感染症に指定されている。年別の数値みておくと、2011年から増加傾向にあることがわかる。

表 結核の年別報告数(全国)

西 暦 2007 *1 2008 2009 2010 2011 2012 *2

報告数 21,946 28,459 26,996 26,866 30,810 17,836

注)*1. 2007.4.1からの集計のみ。 *2. 32週(8/12日分)までの集計。

出典)国立感染症研究所のサイト「感染症発生動向調査週報(IDWR)」 http://www.nih.go.jp/niid/ja/idwr.html。

最近の傾向だと、全国ベースで拡大しているのか、長くみられなかった地域で集団感染がみられる点であろうか。最初の香川の例は毎日新聞から、次の沖縄の例はサイト「QLife Pro」から、

結核:小豆郡の病院で集団感染 入院患者ら31人 /香川

2012年07月25日

http://mainichi.jp/area/kagawa/news/20120725ddlk37040641000c.html (リンクはココ)

県内での結核集団感染は99年以来13年ぶり。・・・

沖縄で結核集団感染で妊婦が死亡 広がる不安

2012年08月03日

http://www.qlifepro.com/news/20120803/unrest-maternal-mortality-in-tuberculosis-outbreaks-in-okinawa.html (リンクはココ)

11年ぶりの集団感染

忘れていたので結核の一般的な解説を貼っておくと、gooヘルスケアから、

肺結核 http://health.goo.ne.jp/medical/search/10730100.html (リンクはココ)

ついでに取り上げておくと、一度肺結核に罹った人では、3.11後では呼吸器系の感染抵抗力に問題が生じているとの指摘もある。木下黄太のブログから、

肺結核既往歴の死亡例増加。橋本病の悪化、都内在住で好転しない人と移住で好転した人という違い。

2012-04-17

http://blog.goo.ne.jp/nagaikenji20070927/e/65e8e54b6729953132ef0b8a6ab339ce (リンクはココ)

(つづく)

・9/2追記: 上記の「木下黄太のブログ」記事に記載されていた状況と類似していると思われる、結核感染で肺炎を合併する例をみかけたので記録しておこう。某掲示板の緊急自然災害板から、

318 名前:地震雷火事名無し(東日本) 投稿日:2012/08/29(水) 23:23:27.21 ID:P7OE/rUE0

医療関係者の中の人から情報。

首都圏の高線量地帯で、今夏の初め、肺結核患者が複数出た。

いずれも成人で、未成年者ではない。

それも、「何とか肺炎」という、珍しい肺炎を併発しているケースが多かった。

そのため、ある患者などは

「この人エイズじゃないか?」と医者に疑われ、エイズ検査まで受けさせられた。

患者側にも、思い当たる節があったのだろうか…?

しかし、幸いにしてエイズではなかったようだ。

エイズ患者と疑われるほどに、免疫力が低下している人が多くいるようだ。

ここでいう肺炎は、エイズとの関連が疑われているので、多分ニューモシスチス肺炎(かつてのカリニ肺炎)であろう。これについては、gooヘルスケアから、

ニューモシスチス肺炎

http://health.goo.ne.jp/medical/search/10721200.html (リンクはココ)

・9/23追記:

東京のホットスポット周辺での集団感染の事例。報道振り及び当局の公表をそれぞれ産経新聞及び東京都のサイトから、

都内で結核集団感染 足立の男性ら63人

2012.9.20 21:24

http://sankei.jp.msn.com/region/news/120920/tky12092021240011-n1.htm

結核集団感染の発生について

平成24年9月20日

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/09/20m9k800.htm

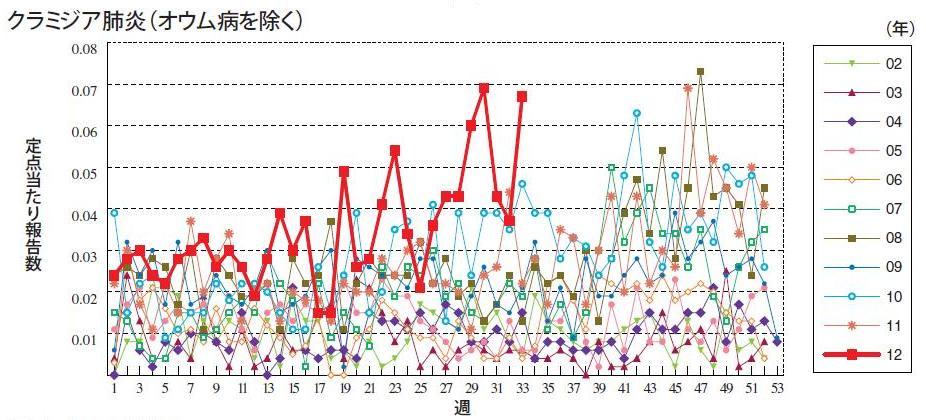

図2 クラミジア肺炎の定点当たり報告数の推移(2002~2012年)

図2 クラミジア肺炎の定点当たり報告数の推移(2002~2012年)