源氏に大敗後、能登国で終焉を迎えた「平時忠」は、娘を「義経」に嫁がせており打倒、「源頼朝」に手を組んだ間柄であろう。

時忠の子、「平時実」の配流先は、上総国で下総国・銚子のすぐ近隣とある。義経銚子来航とまったく関係ないとも言えない。

平時忠が銚子で残したという句が、「命あれば またも渡らん 下総の 海上川の 笹まげの川」

敵ながら日本史上最大の大革命を起こした源頼朝も、その死を惜しんだという。

義経が千騎、隠したと言われている千騎ヶ岩・ 義経の愛犬が七日間吠えつづけ、八日目に岩になったと言われている犬岩・ 半官がなまって宝満となった島(人間が仰向けで空をにらんでいる)の伝説がある。

「犬岩は約1億5千年前のジュラ紀、太平洋プレートに堆積したものが大陸とぶつかって変形した島」 千騎ヶ岩は、県最古の地質時代の岩石。

(2億1千年前のものと言われている)。

「犬吠埼」は、義経の愛犬が吠えつづけた事に呼び名の起源、他にもまだあるが、最後に海に没したと言われる屏風ヶ浦の通蓮洞付近、讃岐城。

最近の研究では通蓮洞付近に土塁が現存しているという。 讃岐城の城主は義経四天王、片岡氏の城(一説にはその兄)。 讃岐城は鎌倉に謀反を企てたとし、源頼朝の命を受けた千葉氏に滅ぼされている。

「円福寺」飯沼観音とも云う。市内馬場町 山号ー飯沼山 真言宗、坂東33か所第27番札所

漁夫の網にかかった「十一面観音像」安置

810-824年弘法大師開基と伝わる。 正面本堂

古帳庵句碑 「ほととぎす 銚子は 国のとっぱずれ」

期を迎える「ブッタ」

アナ-ンダに向けてこう告げた「私は老い朽ちて、人生の旅路を終えようとしている。例えば、古く壊れた車が革紐の助けによってようやく動いているようなものだ。もはや、カピラブァストゥに着くことはない」アーナンダは天を仰いで慟哭した。

「何を泣くのか。私は常にいっていることを思い出しなさい。生まれた者は必ず死ぬ運命を免れないと云うことを・・・すべてのものは変化し形を変えると云う真理を・・・ここで生命を失おうとしているのは、私の肉体にすぎない。私が悟った最高の真理は、人々が実践を続ければ、生命を失うことはない。そこに、常に私は生きている。永遠に生き続けるのだ。この悟りのみが、全宇宙においてただ一つの絶対不変の真理なのだ」

諸々の事象は過ぎ去るものである。たゆまず、怠らず、信じた道を、ただひたすらに進んで修行しなさい・・・・

ブッタ入滅の絵

「古帳庵」

豪商鈴木金兵衛が、江戸の商人らから寄付を募り1845年から石碑の建立を始めたが、百四基で中断したままになっていた。

まちは、2015・16年、残る84基を補完して番号順に並べ替え、金兵衛の悲願が170年ぶりに成就したと云う。

金兵衛は、黒岩村から江戸に出て、古帳類買入所(古紙回収業)で財を成し、一方、全国の霊場を巡礼し、各地に「古帳庵・古帳女」の俳号で句碑を残している。

その一つが、銚子市に残る「ほととぎす 銚子は国のとっぱずれ」の句碑で、同市では今も毎年「とっぱずれ銚子俳句大会」が開かれていると云う。

五大尊は、平安時代末期に作られた五大明王像で、古くから村の鎮守として大切にされ、生まれ故郷の五大尊に対する金兵衛の思いは強く、

「歌川国安」に描かせた錦絵「五大尊明王開帳参詣図」(制作年不明)を奉納したほか、1825年の開帳法要に合わせ、江戸一流の狂歌師ら25人による狂歌額を奉納している。

25人の中には「歌舞伎十八番」を制定した七代目市川団十郎(俳号・市川三升)もいて、金兵衛の交遊の広さがうかがえる。

四国88カ所、西国33カ所、坂東33カ所、秩父34カ所の計188カ所の写し霊場。

「空海・弘法大師」 774-835 真言宗開祖 讃岐国で生まれる。

四国各地で修行・入唐し・帰国後、嵯峨帝から高野山を賜る。著書多く、書は三筆の一人で伝説も多い

本堂

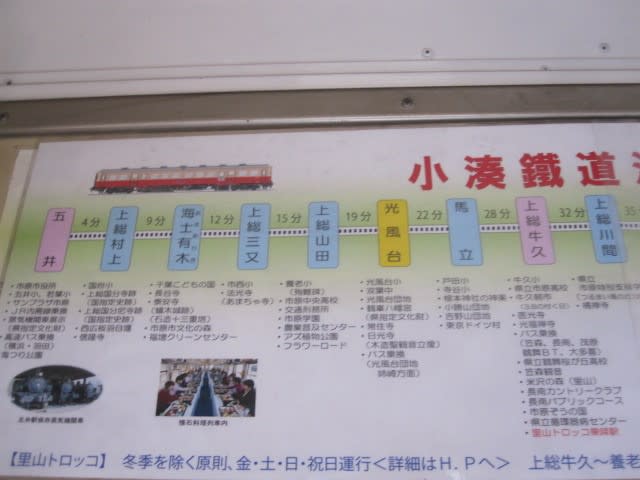

「銚子電鉄」は、大正11年、 銚子鉄道設立し、大正12年、 銚子 - 外川間開業した。

昭和20年、 空襲により車庫、変電所を焼失し長期運休、その12月に国鉄より蒸気機関車を借りて仮営業。

昭和23年、 企業再建整備法により銚子電気鉄道を設立し資産を譲渡して、銚子鉄道は解散された。

昭和35年、 千葉交通傘下に、平成2年、 経営権が千葉交通より内野屋工務店に移り、同社の傘下、 犬吠駅(ポルトガル風)駅舎竣工・営業開始。

各駅の改築工事と電車の塗装変更を実施し、観光路線化を図リ現在に。

モダンな駅舎の「観音駅」

「群馬県高崎藩・旧陣屋跡」

旧高崎藩銚子陣屋・飯沼陣屋のあったところと云う。 碑文には、次のように刻まれていた。

飯沼陣屋由来記

「銚子の地は享保二年(1717)髙崎藩主松平右京太夫輝貞の支配に属しその髙十七ヶ村合せて五千十石 想うに寛永十二年(1635)利根水運江戸に通じてより日本海及東北各藩の物産多く銚子を中継地として江戸に運送するに至りその関門を扼する重要なる地点たるに及びて幕府は直系髙崎藩をしてその統治に當らせたるものならむ、爾来明治五年(1872)髙崎県支庁の廃さるゝまで十代百五十余年の間此所に陣屋を置き郡奉行一名代官二名その他により藩政を執行せしめたり、本碑の位置は當時の東辺中央に位し旧図に示す熊野大権現は隣地の社址なりという。

この辺曽(かつ)て郭町と称し後に西町と改め現在陣屋町と称(い)う。 飯沼陣屋廃されて八十餘年漸くその址虚しからんとするときこれを記念せんとする町民の熱意相凝って茲にその由来を記しこの碑を建つ 。 昭和三十四年四月十日 撰文 常世田忠蔵 ・ 飯沼陣屋址記念碑建立会長 名雪雲平

高崎藩銚子陣屋跡

陣屋町公園

「松平輝貞」 1665-1747 江戸中期 墓所は埼玉県新座「平林寺」。

官位は、従五位下、右京亮、従四位下、侍従、右京大夫。藩は、摂津国・河内国内→下野壬生藩主→上野高崎藩主→越後村上藩主→上野高崎藩主

父、松平輝綱で 母、龍泉院(板倉重宗の十一女)・ 養父、松平信興 。兄弟ー主殿、惣左衛門、勘解由、信輝、鶴千代、、。

妻は、正室、市子(折井正辰の娘、柳沢吉保養女)で、子は、養子の規輝。

高崎藩・銚子陣屋跡

ここ銚子市北小川町 庚申堂

ヤマサ工場の裏手に出た。

「水神宮」祭神ー水波能売命(水の女神)

安産・疫病・水難除け

ヤマサ醬油工場

「醤油製造工程」

本醸造方式ー 蒸した大豆(脱脂加工大豆)と炒った小麦を混合し、種麹)を加えて「麹」を造り、食塩水と一緒にタンクに仕込んで「諸味・もろみ」を造り、撹拌を重ねながら(約6~8ヶ月)ねかせると、麹菌や酵母、乳酸菌などが働いて分解・発酵が進み、さらに熟成されてしょう油特有の色・味・香りが生まれ、 伝統的なしょうゆ製造法。(アミノ酸液は原材料として用いらない) 現在日本で生産されているしょうゆの約8割は「本醸造しょうゆ」

混合醸造方式ー「諸味」に大豆(脱脂加工大豆)、小麦、とうもろこしなどのたんぱく質を塩酸分解してつくったアミノ酸液を加え、数ヶ月間熟成、製品によっては、アミノ酸液ではなく、塩酸の代わりに酵素で大豆を加水分解した酵素分解調味液や小麦を発酵により分解した発酵分解調味液を使う。

アミノ酸特有のうま味やこく味が強いのが特徴で、地域によっては、混合しょうゆが好まれていると云う。

混合方式ー 本醸造しょうゆまたは混合醸造しょうゆにアミノ酸液を加る。

製品によっては、アミノ酸液ではなく酵素分解調味液や発酵分解調味液を使い、アミノ酸特有のうま味やこく味が強いのが特徴。

銚子電鉄 なかのちょう駅 ヤマサの鉄道運搬はこの駅から

JR銚子駅の次が「なかのちょう駅」

ヤマサ第一工場入り口 見学はここから

1700年前後から江戸を志向して、本格的しょうゆ醸造に乗り出し、原料の大豆・小麦は、関東平野で、塩は、行徳などから利用した。

船・水路が活躍した。

醤油の生産高は、野田醤油、キッコマン(千葉県野田市)に次いで全国第二位である。

全国生産量ー年120万㎘-銚子は、約22万㎘・従業員約1500人(1991年)

資料館前

「ヒゲタ醤油工場」は、JR銚子駅手前にある。

浜口儀兵衛店時代の絵

ヤマサ醤油煉瓦蔵跡

「妙福寺」日蓮宗の寺、日高聖人が開基、日祐聖人によって開創。

開創当初は八日市場市山崎地区に、「般若寺」と称していた。

1300年代に現在の地に移転し、寺号は「海上山妙福寺」。

妙見宮本殿、妙見堂は釘が一本も使われていないと云う。慈母観音像や二百貫みこしの納められ、宝聚殿、平川竜神堂、浄行堂などがある。

江戸時代に移り住んで銚子発展に大きく寄与した紀州人達の遺徳をたたえる紀国人移住碑があり、毎年5月には紀州人を祖先に持つ木国会が慰霊祭を。

この移住碑は、明治36年建立され碑文「銚子港もと海浜の一僻地、今日の繁栄はひとえに我が紀国人の開拓の功による」とある。

本堂

有名なのは藤の花.

平安時代中期に京都から移植されたもので樹齢は750年を越え、見た目の龍の伏せている姿に似ていることから「臥龍の藤」と呼ばれている。

最盛期には1メートル以上の花の房が見られ、藤の季節(毎年5月第1土日曜日は藤祭り)が。

浄水

滝

「威徳寺」真言宗智山派の寺。

円福寺(飯沼観音)の末寺、もと袋町にあり、明治44年、現在の地に再建。

寺伝によると、創立は嵯峨天皇弘仁元年の810年、 弘法大師東国遊化の砌り、下総国銚子港荒野袋町(現 銚子市双葉町) に草庵を結び 本尊薬師如来の尊像を自ら彫刻せられ安置し給いてよりはじまりとある。

「浄国寺」には、松尾芭蕉句碑がある。(銚子に訪れた記録はない)

小林一茶句碑がある。1817年銚子を訪れた。(豪商 大里庄治郎家に世話になったとある)

庚申堂

「浜口梧陵」

1820年の文政3年、生まれで、1885年の明治18年、没した紀伊国広村(広川町)出身の実業家・社会事業家・政治家。

醤油醸造業を営む浜口儀兵衛家(現ヤマサ醤油)当主で、第7代浜口儀兵衛を名乗った。

この間、洋学者、海防家としても活躍し、開国論を唱え、梧陵の業績のなかで最も特筆されるのは、私財を投じて長大な広村堤防(国の史跡)を築き、

民を津波から守った。戦前の国定教科書には津波から村人を救った物語「稲むらの火」のモデルとして掲載され、広く知られている。

浜口悟陵紀徳碑

次回は、千葉県笹川(天保水滸伝)笹川へ。