2020年9月20日に開館しました、

に行ってきました。

(2)では、この伝承館のレポを中心にお届けいたします。

…

伝承館の入り口に入るや否や…

「十歳の 夏に初めて はかまいり」(子)

「思い出を 初めて娘に 見せる夏」(親)

という短歌と出会います。

平子七海さんのメッセージも強烈でした。

「あの日私たちは、波に飲み込まれていく人々の手を掴み取って救うことができなかった。だから今度は、社会から分断されゆく人々の手を握り締めて、離さないで。みんながもっと自分を、他人を愛せる世界を願っています。そして私自身が、そうでありたい。」

キレイゴトじゃなくて、救えないことがあるのだから、救える人たちで助け合おう、というリアルな声がここに記されています。昔から僕自身思っていたことだけど、子どもの方が世界を見つめる瞳をしっかりもっている。瞳を潰された大人たちが互いに罵り合っている。平子さんのこのメッセージ、僕ら大人たちこそ、噛みしめなければいけないって思いました。後で悔やむくらいなら、今、動こうよ、手をつなぎ合おうよって。

そんな平子さんの「波に飲み込まれていく人々」がいたその状況が、1Fの写真展示コーナーに掲示されていました。色々と写真・画像が展示されている中で、僕は、この画像をまじまじと見入ってしまいました。

今、僕がいる場所が、10年前、こうなってしまっていたんだ…って。

そんなこの場所も、今年の1月の時点では、こんな風になっているのです。

これを「復興」と呼んでよいのか、分かりませんでした。

ただ、10年経って、こうなっている、という現実は突き付けられた気がしました。

このエリアには、まだ人は戻ってきていません。戻れません。

聞けば、このエリアは、将来的には「商業エリア」になるそうです。「住居エリア」にはならないんだそうです。つまり、この土地に生きてきた人にとって、その「故郷」が失われた、ということなんです。(土地の高いところに移り住むということになるんだとか…)

伝承館1Fには、こうした写真がいっぱい展示されています(*ちなみにこの上の画像は1Fではなく、3Fに展示されていたものです…)

この写真には、心打たれました。

いったいどれだけの人の悲しみ、苦しみがあったことだろうか、と。

単純に「原発はダメだ」と言うような(一般論的な)話ではなく、個別具体的な「人々」の悲しさをただただ感じる写真でした。(原発によって、実際に多くの人がその恩恵を受けていた一方で、これが人間の知恵や技術ではどうすることもできないという現実もあり…、誰かを、何かを責めても、何かが戻るわけでもなく…)

こんな電車の姿も、僕はこれまで一度も見たことがありません。

津波がどれほど強烈なものか、改めて思い知らされます。

犠牲者が出なかったことは、本当によかったと思いました。

青い海…

それは時に鬼と化すんです。

「見つかっていない人が家族の元に戻れますように」。

昨年の3月に、この海に向かって祈りをささげる女性がいたということですね。

なお、行方不明者数は、2525人とのことで、未だにたくさんの人が見つかっていないんですよね。

その2525人の人、一人ひとりに大切な人がいて、その人は「まだかまだか」と待っているはずなんです。養子縁組の子どもが「本当のママはどこにいるの?」という気がかりと重ねてよいか分かりませんが、いつもどこかでずっとその人のことが気がかりのまま、10年が過ぎていっているわけです。

…

そして、2Fへ。

2Fがメインのフロアになっていました。

まず、この「防護服」を、僕は見入ってしまいました。「これが、あの防護服か…」、と。

この1年、コロナ禍で「マスクほぼ強制」という状態が続き、僕は「嫌だなぁ」と思ってきましたが、ここでは、そんなマスクどころの話ではありませんでした。この防護服を着て、移動したり、家に戻ったりしなければならなかったんです。

一時帰宅の際に着用しなければいけなかった「防護服」。

どれだけ怖く不安で、またどれだけ不快だったことでしょうか。

それでも、やっぱり家に戻りたいという気持ちが出てくる、というのも分かる気はします(気だけですけれども…)。僕も、もしこの状況に立たされたら、なんとか家に戻りたいって思うと思います(でも、そこで家族を亡くしていたら、行きたいと思うだろうか、とも考えました)。

こちらの「放射能汚染土」もまた、今なお引き継がれている問題の一つですよね。

こんなデータも出ていました。

福島県だけが突出していることが分かります。

この汚染土からも放射能が出続けているんですよね。これをどうするんでしょうか。

環境省は「処分の具体的な方法は2025年度以降に決める」と言っているそうです。つまり、まだどうするか、決まっていないんですね。どうしていいか分からない汚染土が大量に出ているわけです。

こんな郵便ポストも展示されていました。

津波に流され、かつ放射能を浴びた郵便ポストでしょうか。

震災前、このポストに手紙を投函した人がいたはずですよね。

海の中に入り、流された人を探した人も多数いてくれました。

1万5900人もの人が、発見されたんです。それを発見してくれた人がいたんです。

あの当時、僕も思いました。「いったいどんな気持ちでご遺体と向き合っているのだろう」、と。テレビでは、救助された人や救助シーンが放送されていましたが、亡くなって発見されることそれ自体は放送されませんでした。

海に潜り、流された人の遺体を探す仕事もあった、ということもまた忘れてはいけないことだと思いました。

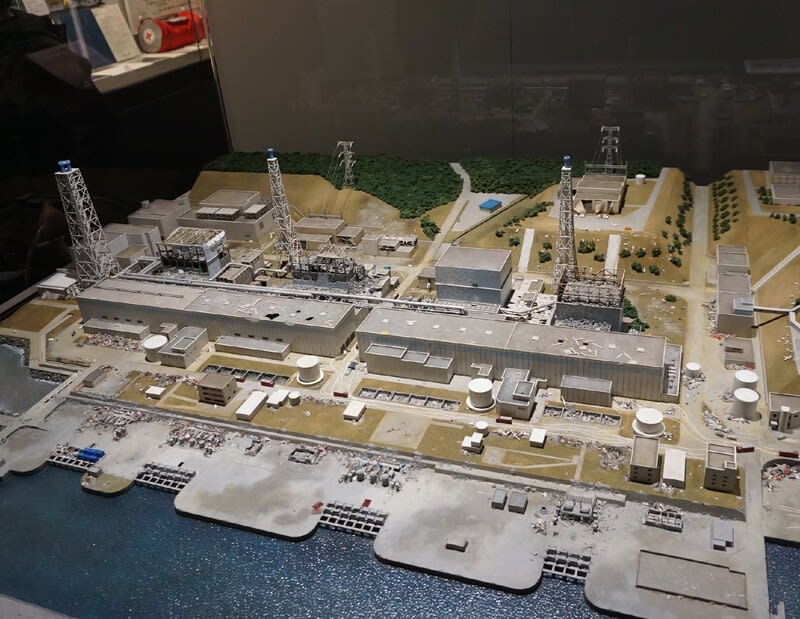

こちらが、双葉町と大熊町にまたがって広がる「福島第一原子力発電所」です。

ここで作られた電力は、間違いなく首都圏に暮らす僕たちのためのものだった、ということもまた忘れてはいけないことのように思います。

2011年以前の資料(2002年)によれば、

福島県は、明治以来1世紀にわたり、国のエネルギー政策に協力してきました。現在、我が国最大の発電県として、その発電量は全国の約1割、東京電力(株)の約4分の1を占めています。

首都圏の電力の4分の1が「福島県」で作られ、そのほとんどが「原子力」だったんです。

第一原発と第二原発で、大量の電力が作られ、送電線を通じて僕らの住む首都圏に届けられてきたんですよね。だからこそ、この問題は、首都圏の人間にとっても(つまり僕にとっても)また「責任」のある問題なんですね。

とてもリアルに再現された第一原発の模型。

今なお、この現場に立ち入ることができないからこそ、この模型が大切になってきます。

「ここで今、何が起こっているのだろう」

そう問うことが、すべての出発点だと思うからです。

原子力発電所 事故直後の対応

というコーナーもありました。

事故直後に何が起こっていたのか、それを知る手がかりがここにありました。

僕も、東日本大震災までは、特に深いことを考えることなく、「原子力発電所」=「安全な発電所」と思い込んでいました。「原子力発電所」という言葉も身近なものではなく、どこか遠い世界の話のように思っていました(恥ずかしい話ですが…)。「もんじゅ」の時も、それなりに関心をもって聞いていたはずなのですが、「原発」の話を、我が事として捉えきれていませんでした。

だからこそ、この恐ろしい写真を見て、「なんて、無知だったんだ。なんて、無関心だったんだ」って思いました。完全に無関心だったわけではないですが、どこか遠い話のようにしか感じていなかったんだと思います。

そして、「廃炉」の話へと続きます。

どうやってこの福島第一原発を廃炉に向かわせしめるか。

色々と難しいことが書いてありますが、未だによく分かっていないというのが現状なんだろうなと思います。今の人間の知恵では、自分たちの手で終わらせることのできないものを、これまでずっと使ってきたのか、と思うと、恐ろしい気持ちになります。(かといって、今供給されているだけの電力はやっぱりほしいわけで…)

矛盾矛盾です。。。

…

そして、「語り部の講話」を聴くこともできました。

今回、お話してくださったのは、安部あきこさんという方でした。

紙芝居を使った講話で、子どもたちも数名聞いていました。(小学生~中学生がいました)

震災後に、相馬農業高校の生徒たちがこの土地で何ができるかを考え合って、そして「油菜ちゃん」を完成させた、という話が語られていました。

こちらですね。

この話も実に興味深かったのですが、この紙芝居の話の後の安部さんのお話が圧巻でした。こういう公共の施設ですし、なかなか思うように話すことは難しいと思います。実際に、伝えたいことを紙に書いて読んでくださいました(もしかしたら、中身の検閲も行われているかもしれません)。

しかし、その話の節々に、安部さんの想いや安部さんにしか語れないことがいっぱい聞けました。最後の最後に、この福島における「震災関連死」の問題、「孤独死」の問題、孤立する高齢者の問題が語られました。今も、自宅に戻れない人がいっぱいいて、どこにもでかけず、狭い場所にとじこもっている、という話も聞きました。

自分にも何かできないだろうか、と考えながら、安部さんのお話を拝聴しました。

この講話の後も、安部さんとこの双葉町エリアに関する話をいっぱい聞けました。またお隣の大熊町から来ているこちらの職員さんからも現地でしか聞くことのできない話を聴かせてもらいました。(この辺は、講義等でお話できたらいいなって思っています)

更に、最新の映像技術を駆使した映像も上映されていました。

昨年オープンした施設だけに、立体的で円形の巨大モニターがあり、迫力ある映像を見ることができるようになっていました。きっと、この施設そのものもまた一つの「希望」なのかもしれない…。

ただ、この施設を含む「福島イノベーション・コースト構想」には、批判もあるんです。『現代思想』3月号「特集 東日本大震災10年」の中で、「NPO法人とみおか子ども未来ネットワーク」 理事長の市村高志さんは次のように書いています。

突然生活を奪われ、着の身着のままで避難元を離れ、ゼロから少しずつ生活を立て直してきた避難者にとって、長期的な避難から10年が過ぎたからといってすぐに終了となるわけではない。ましてや避難者一人ひとりの環境に照らすと、決まりきった節目など意味を持つことはないだろう。そして、避難元では除染を中心とした公共事業に巨額の公費がつぎ込まれ、復興と称してイノベーションコースト構想というハコモノ行政が盛んに実施されている。…秋になれば黄金色の稲穂で埋め尽くされていた田んぼは除染で出た残土を一時保管するための仮置き場となり、黒いフレコンバッグに埋め尽くされていたと思えば、今では、イノベーションコースト構想が実施されてメガソーラー発電所のソーラーパネルに埋め尽くされて黒く染まっている。(市村、2021: 136)

この最先端の施設である「伝承館」もまた、「公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(福島イノベ機構)」のプロジェクトの一つでした。この機構のパンフレットを見ると、「廃炉」「ロボット・ドローン」「エネルギー・環境・リサイクル」「農林水産業」「医療関連」「航空宇宙」という主要プロジェクトが紹介されていますが、そこに「そこで暮らしてきた住民」の存在感は全くありません。一方で「近未来的な絵空事」が並びながら、他方で、そこから追い出された人たちの姿が浮かんできます。

このことは、同じく『現代思想』(同上)の中で、(明治学院大学の?)渡部純さんも指摘しています。

2020年9月20日、双葉町にオープンした東日本大震災・原子力災害伝承館は、福島原発事故の経験や教訓の「未来への継承・世界との共有」、「防災・減災」、「復興の加速化への寄与」、を基本理念とし、原発事故の「記憶の風化」への対策として設立された。しかし、実際に見学して気づかされることは、自主避難や原発事故をめぐる裁判闘争などは展示で一切ふれられておらず、それにかかわる人々の存在が抹消されている点である。逆に、福島在住の外国人が避難から戻ってきたことを美談調で紹介するなど、「復興」という「公」の物語にとって好ましい人間の語りに光をあて、他方でそうでない人間の語りには耳を傾けずに無視するという仕方で人々の語りを選別する国と福島県の姿勢が透けて見える。(渡部、2021: 162)

『現代思想』らしい思考がここで示されています。

渡部さんのこの文章(「失われた宝を名づけること」)を読んでからここに来たから、というのもあると思いますが、たしかに、この伝承館には、この10年の間に起こった「社会的問題の対立やその克服」についての展示はありませんでした。考え方の違いや意見の対立のようなものは、見えてきませんでした。…ただ、こういう公共施設(つまり税金が投入されるハコモノ)という性質上、仕方のないことでもあるよな…とも思ってしまう(嫌な)自分もいます。

是非、『現代思想』2021年3月号も読んで頂きたいなぁと思います。

…

そんなこんなで、この伝承館を後にして、外に出ました。

向かう先は、伝承館3Fから見た二つの残された家屋。

林と小さな林の間にかすかに見える建物がありますよね??

細長く見えるこの建物が、「震災遺構 浪江町立請戸小学校跡地」みたいです。本当はここに行きたかったんです。しかし、まだこの小学校跡地までは行くことができないみたいです。来年くらいに一般開放される予定だ、という話を聞きました。

この小学校に行ける日が来たら、また必ずこちらに来たいと思います。

伝承館を背にして、どんどん海辺の方に歩いていきますと…

こんなところに着きます。

津波で流されたものが今もまだこうして残っていました。

折れ曲がって倒れた電柱…

曲がりくねった車には、言葉を失いました。

大型?のクレーンの残骸も残っていました。

瓦礫、瓦礫…

どうして、ここだけ、残っているのか、疑問に思いました。

他はさら地になっているのに、どうしてここだけ???

…

そして、更に進むと、、、

伝承館3Fから見えた建物の一つの前にたどり着きました。

これには、もう言葉を失いました。

津波がこの建物の1階部分を全部飲み込んだんですね。しかし、よく建物自体流されなかったなぁと驚いてしまいました。他の建物は流されたのに、どうしてこの建物だけ???

この建物は、「保存」されるのか、それとも「解体できない理由」が何かあるのか。

これについては聞くことができませんでした。。。

この建物の隅っこに、こんなお地蔵様が置いてありました。

ということは、ここで人が亡くなったということ…ですよね。

もしかしたら、ここの土地の所有者(の一族)がつなみに飲み込まれてしまったのかもしれない…(それゆえに解体することができない?!…)

そして、更に少し進むと、、、

ポツンと一軒だけ家が残されていました。

しかも、綺麗な住宅でした。きっと10年前の時点で、比較的新しいお家だったのではないでしょうか。こちらの家も一階部分が破壊されていて、二階部分は綺麗に残っていました。

ショックだったのは、2階の窓から見える本棚でした。10年前のまま、本が並べられていたんです。その本の存在から、ここで暮らしていた人のことが浮かんで見えてきました。「10年前、紛れもなく、ここで平和に暮らしていた家族がいた」という事実に向き合う瞬間でした。

本当に大事にしなければいけないのは、「立派なハコモノ」ではなく、こうした「人が生活した痕跡」なのではないでしょうか。僕的には、(もちろん伝承館も立派で凄かったですが)こういう「人が存在した痕跡」を身をもって感じることこそ、大事なような気がします。

「過去」を都合よく切り取って見た目よくまとめ上げることではなく、その「過去」をそれ自体として感じられる場所を残すこと。「過去」を覆い隠すのではなく、その「過去」をそのままに開示する場を守ること。…でも、それは対立的に考えなくてもいいかもしれない。むしろ、この<伝承館>と<廃屋>を同時に大事にすることが理想かもしれない、そういう意味では、この場所をそのままに残すことが一番大切かもしれないな、と思いました。

2020年3月14日、JR常磐線全線再開通。

2020年9月20日、伝承館開園。

少しずつ、この場所も未来に向かって進んでいることが分かりました。

…

長い文章になりましたが、最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

やっぱり、この場所に来て本当によかったと思いました。

そして、次の<3>では、ラーメンフリーク・麺フリーク・B級グルメマニアとして、「産業交流センター」の中にある「グルメ」をご紹介したいと思います。

この産業交流センターでしか食べられない絶品グルメがあったんです!!

乞うご期待!!