タバサねーちゃんは、2008年の7月に生まれました。

真夏だったので、きょうだいみんなの血統書名には「海」の文字をいれました。

赤堀村道路元標の後、市場町の三界萬霊(さんがいばんれい)に向かいました。

あとで写真を整理してみると、本日のタイトルにあにはからんや、タバサねーちゃんは、1枚だけの登場です。

これはまずい

急遽古い写真から、タバサねーちゃんアーカイブで始めます

タバサのきょうだいは、ねねと小太郎です。

生まれてまもなくは、よく寝てます

一緒にいるのは、小太郎かな?

こちらも小太郎です

子犬は耳が立つまで、しばらくかかります。

耳が立ち始めた頃です。

小太郎は、視線が鋭い

七海ママは、怒ってます。

怒られている子は、だれかな?

あたちではありません

8月の末、みんなで元気に遊びました

隙を見て、ママにおっぱいのおねだり

ママも子供達との時間を楽しんでいます

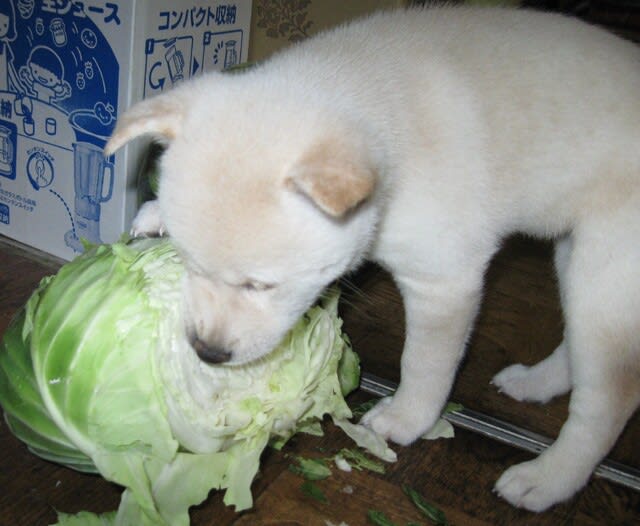

耳が立つかどうかの生後2ヶ月くらいで、キャベツに豪快に食い付くタバサねーちゃんです

速いもので、タバサねーちゃん、今度お誕生日が来たら13歳です

元気で長生きしてね

「念仏往生伝」に記された、赤堀の往生人はどこに住んでいたのか?

たぶん人の多いところだったのでしょう。

市場町が気になります

地図で市場町を眺めると、区民センターに「三界萬霊(さんがいばんれい)」という札所・寺院があります

「行ってみよう 」というわけで、赤堀支所から廻ります

」というわけで、赤堀支所から廻ります

山車庫の前に、広い駐車スペースがあります。

廃品回収もここで行われるようです。

地域の中で生き残っているのです。

右手にお堂らしき建物があります。

石造物もあります。

僧形の墓石もあります。

タバサねーちゃん、情報収集中です。

お堂の東にも山車庫です。

市場町一丁目は、2台の山車があるのでしょう。

建物(お堂)には、三界萬霊とあります。

三界萬霊とは、この世の全ての霊を祀っているということでしょうか?

向こうの方に石宮が見えます。

山車があって石宮があって、庚申塔があって、僧形の墓石があって、神仏融合している感じです。

失礼します

ご本尊は、釈迦牟尼仏でしょうか?

合掌

あれ、さっきの庚申をよく見ると、3猿が1名ずつ別の面にいます

初めてです

細い通りなので、ウオーキングの人もけっこう通ります。

地元のおばさんらしき人が、タバサねーちゃんに、「かわいいね 」

」

「ありがとうございます。あのう、ここにはお寺があったんですか?」

「まだやってるよ。坊さんはよそから呼んでるけど。」

「ええッ、どこのお寺ですか?」

「そこの大林寺だよ。」

「ありがとうございます。」

赤堀ベイシアの隣、大林寺も近くでした。

ここは人々の行き交う市場町でしたね。

大林寺、そのうちにまた行ってみましょう

さて、お使いして帰りましょうね